安徽经济总量站上5万亿元新台阶,制造业发挥了“挑大梁”的重要作用。其中,2024年电子信息制造业增加值占工业比重首次达到11%,成为稳增长的最强支撑。

岁末年初,合肥维信诺公司正在加紧完善企业在全球首发的智能像素化显示技术。只待新工厂建成,就可以正式投入量产。采用新技术后,显示产品亮度提升了6倍,寿命是以前的4倍,而功耗同比降低了近四成。

合肥维信诺科技有限公司 公共事务总监 高远峰

智能像素化技术,也就是VIP技术的出现,标志着中国企业在OLED显示领域,实现了从跟随型创新到根本性创新的重大跨越。

紧跟前沿趋势,探索新的应用场景及技术方向,加快成果转化,安徽新型显示产业已经在全国乃至全球领跑。“十四五”期间,省里重点布局发展柔性显示、激光显示、微型显示等,强龙头、补链条,截至2024年底,全省新型显示产业共集聚企业近200家,建成了从沙子到整机的相对完整产业链,年营收超过1300亿元。

中国光学光电子行业协会液晶分会 主任 胡春明

我们安徽省现在在显示器件上有了非常强大的基础。随着未来的技术的不断进步,实现技术的多元化布局,围绕下游应用去开拓一些更多的空间,那么安徽的新型显示产业才真正实现了壮大。

包括新型显示在内,近些年,安徽抢抓科技革命和产业变革机遇,始终把培育壮大新一代信息技术摆在优先发展的突出位置;尤其是“十四五”以来,聚焦建芯固屏、聚光强机,安徽从政策引导、人才引进、资金引流等多层面发力,以科技创新引领产业创新,加快项目集聚。2024年,全省电子信息制造业固定资产投资同比增长22.8%,比全部工业高9个百分点以上。截至目前,安徽已培育了新型显示和集成电路两个国家级战略性新兴产业集群;在全省十大先进制造业集群中,电子信息制造业占有四席。

工业和信息化部电子信息司 副司长 王世江

我们也能看到现在慢慢呈现一个趋势,就是围绕泛半导体的这些生产装备、原辅材,它形成了一个很好的协同(发展);光伏和集成电路,和我们今天的储能,也形成很好的协同(发展)。我觉得这些应该都是安徽这几年发展的一个非常大的亮点。

为了进一步促进协同发展,安徽还以合肥为龙头,加强区域错位联动。芜湖市着力打造玻璃基板、仪器仪表、特种电缆等电子信息产业细分赛道,集聚上下游企业超过400家;滁州市“追光逐日”,光伏储能成为当地的闪亮名片,全球光伏20强企业有一半已经落户;池州市依托省级半导体产业集聚发展基地,在5公里半径内,可以把硅基材料制成芯片产品,下游主机厂拿来即用。

池州经济技术开发区管委会 副主任 忆炎

我们始终坚持半导体产业首位发展,持续做强封装测试和分立器件制造“两张名片”,目前已形成从IC设计、晶圆制造、封装测试、设备材料到终端应用的全产业链。

建芯固屏强终端,做大做强光伏储能新赛道,截至2024年底,安徽电子信息制造业规模以上企业超过2000户,较“十三五”末增加900多户,增幅接近翻番;全国1/2的光伏玻璃、1/3的逆变器、1/5的液晶显示屏、1/5的光伏组件是“安徽造”,彩电产量居全国第4位,笔记本电脑产量居全国第6位。

安徽省工业和信息化厅电子信息处 处长 蒋晨捷

“十四五”以来,全省电子信息制造业呈现“位势向好、结构向优、产业向新”的良好态势,2024年营业收入总量规模突破5000亿元,较2020年连续跨越两个千亿元台阶,成为全省制造业高质量发展的重要引擎。

过去四年间,安徽电子信息制造业规模以上工业增加值年均增速超过15%,总量占工业比重由2020年的7.8%升至2024年的11%,创历史新高,居全省41个工业大类行业之首。

“今天准备了舞蹈、歌曲、戏曲、武术表演等节目,希望有才艺的年轻人、青少年学生踊跃上台表演。”大年初一上午,宿州市埇桥区顺河镇马场村文化广场大舞台上热闹非凡,一场充满乡土气息与无限欢乐的“村晚”盛大举行。85岁高龄的退休老教师张洪智是这场“村晚”的筹划人,只见他精神抖擞地站在台上,一边主持节目,一边向台下坐着的群众发出邀请。

马场村“村晚”现场。祝家刚 摄

“我来唱一首《恋曲1990》。”节前返乡的村民姜洪第一个响应,他大踏步走上舞台,拿起话筒,连上手机蓝牙,跟着手机里的配乐高歌起来。唱着唱着,台下的观众也动情地跟着和了起来。

见有人带头,大伙也不再拘谨。“我家孩子在城里学习舞蹈两年了,让她给长辈们展示一下吧。”“我家两兄弟平常在家就喜欢唱歌,今天也上台展示一下吧。”“我家儿子练太极拳有一年半了,上台表演一段行吗?”

村民们热情高涨,张洪智笑逐颜开:“都可以,把你们的伴奏音乐交给音响老师,一个一个来,这是大伙的舞台,每个人都有展示机会。”

张洪智年轻时从事过文艺宣传工作,退休后,他把村里能演奏乐器的文艺骨干们组织在一起,组建了马场村老年艺术团,平时一起练习。

马场村“村晚”现场。祝家刚 摄

“春节期间,外出人员返乡聚在一起,打牌、喝酒,不仅容易出现安全事故,还严重影响马场村省级和美乡村的形象。我们以老年艺术团和本村的几家唢呐班为依托,筹备了这次村晚,鼓励村民们自办、自演、自看,大家在一起自娱自乐,欢度春节。”张洪智说。

“张胜利,我们来合唱一首《红尘情歌》怎么样,来,大家用掌声把他请上来!”村民惠玉芹曾代表顺河镇参加宿州市首届和第二届大地歌会,取得了不错的成绩。张胜利也曾参加过中国好声音宿州赛区选拔赛,两人联袂演出,将活动推向高潮。村民们掌声连连,马场村的文化广场变成了一片欢乐海洋,处处洋溢着火红的年味。

来源:安徽日报

新华社合肥1月31日电 题:古民居里遇见最美徽州年

新华社记者刘美子

如果说徽州景致是一幅诗意山水画,那么年景就是这画中一笔温情的笔触。

冬日的徽州,年味弥漫。行走于安徽省黄山市歙县徽州古城内的斗山街,青砖黛瓦间,家家户户门前的大红春联点染出徽州古地新年的诗意与风韵。

吴增和经营的非遗特色民宿隐匿于明清古建群中。推门而入,明堂、廊道、花窗、园林,每一处都充满了徽式格韵。一尊悬挂于吧台上方巨大的汪满田鱼灯,更是成为了民宿的点睛之笔。

嬉鱼灯是徽州地区最具历史的年俗之一,已流传数百年,寄托着徽州人对风调雨顺、国泰民安的愿景。春节期间不少游客慕名而来,领略这份独特的徽式浪漫。

“我们歙县共有三盏‘非遗’鱼灯,分别出自汪满田、瞻淇、渔梁,各有特点。”吴增和向刚到店的住客讲述着鱼灯文化。从事民宿行业多年,如今吴增和更多注重拓展住宿体验的内涵与外延,将鱼灯、徽州剪纸、徽州端午锦等非遗的元素融入其中。

年逾七旬的县级非遗代表性传承人汪重德正在教来自浙江桐乡的住客赵艳蓉一家制作汪满田鱼灯。“我们用环扣把大小竹圈连接在一起,就可以让鱼的身体灵活摆动……”在汪老的指导下,栩栩如生的鱼灯逐渐成形。

入夜后,悠长的古巷内锣鼓声起,鱼灯队伍跟随鼓点起身游走,流光溢彩。吴增和组织住客跟灯队寻游嬉鱼。“这就是我们传统中国年最美的样子吧!”赵艳蓉对于这样的文化体验赞不绝口。

淳朴的年俗背后,镌刻着徽州人对这片古老土地的眷恋。

“双寿承恩,许村有喜喽!”清亮的一嗓子,吆喝出地道的徽州年味。古老的“双寿承恩”牌坊下,几十张圆桌被铺上喜庆的大红桌布。肥壮的年猪被精心挑选出来,灶膛里的火烧得通红。红烧肉、猪血汤、粉蒸肉……村民们熟练地烹制着传统佳肴。许村大刀灯、板凳龙等民俗表演沸腾了整个古村。

距离徽州古城20多公里的许村有着1800多年的历史,百余幢元明清时期古建筑保存至今。村中一家由200多年老宅改建的民宿内,十几位住客准备参加徽州传统年俗活动——年猪宴。每逢新春,75岁的民宿主理人许琦都会带着住客品尝这顿地道“年味”。

吃年猪宴的年俗在徽州地区已流传千百年,每年自冬至起就陆续开始。“对于徽州人来说,年猪寓意着五谷丰登、六畜兴旺,吃年猪宴寓意安乐团圆。”席间,许琦为住客介绍年猪宴的由来。

千年徽墨,清韵幽香。走进位于黟县宏村镇龙江村的一家民宿,随处可见“墨”元素。这里原是一处明清制墨大户人家的宅邸,百年时光流逝,青砖粉黛仍保留了旧时模样。

这是当地最早以国家级非遗“徽墨制作技艺”为主题打造的特色民宿。在两层楼高的玻璃书房内,研学老师申易鑫抛出问题:“一两徽墨一两金,徽墨为何昂贵?里面究竟藏着什么?徽墨能吃吗?”引发现场热烈互动。

斑驳案几上陈列着方锤、天平、石蜡、螺栓压榨机等传统制墨工具,岁月留下的斑驳印记讲述着古老技艺的前世今生。每晚八点,民宿都会安排徽墨讲堂,让住客亲身体验点烟、制墨、描金。

“从春节前到正月十五,几乎全部满房,尤其受到亲子游家庭的青睐。”申易鑫曾是这家民宿的管家,从进入民宿开始接触“徽墨制作技艺”,如今已经是县级非遗代表性传承人,每周他都会到民宿授课。

“民宿要走特色化、差异化发展之路,非遗和民俗项目需要可展示、可体验的场地,二者结合刚好形成良性循环。”和申易鑫一样,越来越多的非遗代表性传承人开始走进民宿,从徽墨制作到徽州剪纸,从徽州茶艺到徽州糕点制作,一系列文化感和品质感十足的“徽”体验构成了民宿的价值核心,也为非遗找到了新的“打开方式”。

如今,黄山市将民宿与古民居保护结合,活化当地历史文化资源,特色民宿成为文旅消费新地标。据统计,黄山市各类民宿超3200家,2024年接待游客547万人次。

“丰富的徽州文化资源是徽州民宿发展的一大优势。”黄山市歙县许村镇镇长胡吉祥表示,要发掘利用好在地资源,探索“民宿+”新业态,融合非遗、康养、教育等,形成窗口效应,让民宿产业成为文旅消费新阵地、文化传承发展新载体。

才进大棚,陈同维的镜片就被雾气蒙住。

他习惯性地摘下眼镜,顺手甩了甩,然后用衣襟抹了一下,笑道:“早上温差大,每天进来都这样。”

棚里敞亮,地栽草莓红绿相间,长势喜人。只见陈同维拎着篓子走在前头,沿田埂深入,单个来回,原本空空的塑料篓就被鲜红饱满的草莓填得满满当当,“这是顾客提前下单订好的,今天摘今天送,大过年的,吃的就是一个新鲜。”

大棚里,陈同维种植的草莓迎来采收。人民网记者 陶涛摄

36岁的陈同维,是安徽省芜湖市弋江区火龙街道善瑞村人,说起履历,故事都能拍成影视剧。

“过去在西藏当兵,服役多年,后来回到老家,当起了‘新农人’。”轻描淡写的一句话,不善言辞的陈同维把十多年的经历一笔带过。

2020年,已经背井离乡10多年的陈同维,从高原下来,回到自己熟悉的田间地头,开始跟在父亲后面,天天和土地打起交道。

转行务农,除了为父亲减轻负担,更重要的是参与到乡村振兴“新战场”,为家乡出一份力、尽一份责。

“面朝黄土背朝天”,曾是人们对农民种地最深刻的印象。如今,科技强农让陈同维深深体会到了“会”种田到“慧”种田的转变。在这个转变中,他握紧父亲的“接力棒”,成长为当地的种粮大户。

“1500亩高标准农田水稻、23亩大棚瓜果、300亩水塘荸荠……”盘算起自己的家底,陈同维一下子就打开了话匣子,“边种边学,过去父亲种植作物单一,现在除了水稻、小麦、油菜,还有荸荠、西瓜和草莓,走的是多元化发展路子。”

凭借在部队养成的不怕苦、不服输的劲头,这些年陈同维在家门口把农业做得风生水起,“水稻亩产1300斤、荸荠亩产6000斤,西瓜产量也不赖,只要肯吃苦,就能有好收成。”

眼下,田地里,小麦和油菜是绿油油的一片;大棚里,草莓正迎来销售旺季。

褪去戎装换上“农”装的陈同维(中)。人民网记者 陶涛摄

“去年9月初栽的苗,年底就迎来头茬采收,虽然暖冬气温偏高,上市时间有些推迟,但效益还算可观。”陈同维心满意足道,“第一年种就尝到了甜头,起早贪黑没白忙活。”

如今的陈同维,退伍不褪志、退役不褪色,带着新想法、新技术、新农具扎根农村,施展才华,同时积极参加各种培训,从网上学、向前辈学、跟专家学,不断在实践中摸索。

去年年底,忙里偷闲的他,还专程去了趟上海交通大学,参加乡村产业振兴带头人“头雁”培训,回来后感触颇深,“既长见识又长知识,不能固守自己的一亩三分地,只要思路宽,种田同样大有可为。”

返乡务农,耕种五年,陈同维改变的是驾驭土地的方式,不变的是对家乡土地的情怀。2023年,他被评为安徽省现代青年农场主“优秀学员”,并获得“乡村振兴中级农技师”职称,此外,还入选了安徽省“新农人”协会会员。

告别军营,扎根乡村,闯出的是另一番天地。陈同维告诉记者,现在大宗粮食作物种植已经走上正轨,有了科技加持更加得心应手。下一步,他打算种上葡萄等应季水果,不仅保供春节市场,还要形成季季有果香的特色农业种植模式。

王安石、欧阳修、朱熹、文天祥等名家,曾为这个村的宗族谱作序、跋,李白到访后也留下了“十里沙滩水中流,东西石壁秀而幽”的诗句。在古徽州大地,这个村落文气十足,却低调内敛,留着有风景有文化有故事的最美乡愁。

“锦里人称许,诗书自一村。”这便是歙县西北部的许村。

有历史

许村的历史可追溯到先秦时期。南朝梁天监年间,文学家、新安太守任昉居许村,村中地名、河名都以他的名字命名。唐朝末年,户部尚书许儒为避战乱迁居于此,其嗣后人丁兴旺,遂改名“许村”。

悠久的历史、悠长的文脉,让许村的一砖一瓦、一草一木都斯文大气,历史上曾有武岳凌云、文峰贯日、林嶂环青、黄山蕴秀、西溪渔唱、箬岭樵歌、平畈朝耕、幽窗夜读、任公钓台、怀阳忠庙、沙堤晚翠、古寺晨钟“许村十二景”。

许村村落布局呈“双龙戏珠、倒水葫芦”形状,古建筑群自北向南呈带状集中连片式分布,有“徽派建筑博物馆”之誉,目前仍较好保存有明清以来传统建筑近百幢,其中16处古建筑被国务院公布为国家重点文物保护单位。2013年,许村入选第二批中国传统村落。

春节前夕,记者来到许村。漫步村中,这里仿佛是一个缩小版的徽州,徽州人文历史都浓缩在一幢幢徽派建筑、一个个故事传说之中。在这里,有徽州最小的牌坊“双节孝坊”,有全国唯一百岁夫妻寿坊“双寿承恩坊”,有出生三日便成为历史上年龄最小翰林的“三朝典翰坊”。在这里,“高阳桥”比美国电影《廊桥遗梦》中的麦康逊廊桥早建三百多年;“箬岭古道”连接古徽州府和安庆府,讲述着隋唐时期的徽州繁华;“观察第”变身安徽首家村级历史博物馆,记录着许村1500多年的历史与荣光。

许村早年的兴盛,与当地徽商密切相关,仅明清两代许村就诞生了36位富商,其中明代中后期驰骋东亚海域的许氏海商集团名气最大。复旦大学教授王振忠认为,在学术界,对于许氏海商集团的评价虽然见仁见智,但无论如何,都不能不佩服几个世纪以前从僻野山乡走出的许村人勇闯世界的气魄与胆略。

有故事

许村历史上的高光时刻,固然有一代代当地人的拼搏进取和诸多文人名士的捧场,但其底层逻辑无疑是崇文重教。

在歙县徽州古城,坐落着一座全国独一无二的“八脚牌坊”,坊主就是祖籍许村的少保兼太子太保、礼部尚书、武英殿大学士许国。

许村历来尊师重教,文风昌盛,历史上有记载的出过27位进士、11位举人,后来还出过“一门四博士”“一村四院士”。

许村最早的教育可追溯到南宋时期的“双桂堂”书院,距今有800多年的历史,曾先后培养出多位进士。多年从事徽州文化研究的许琦介绍,许家泽创办的许村仪耘学校,对当地人影响最大。

许家泽曾任两淮盐运使,他思想开放,十分重视下一代的教育。他的六个儿子中,除一人留家守业外,其余四人为留洋博士、一人为留洋双硕士,均学成归来、报效社会。1927年,许家泽创办许村仪耘学校,引进新式教学理念和教辅书籍,许村子弟一律统一着装、免费就读。人工合成胰岛素的重要参与者、中国科学院院士许根俊就是从这所学校走出去的。

许村学校校长凌武告诉记者,从20世纪80年代末开始,事业有成的许村籍人士先后设立了三个教育基金会,奖励和帮扶本村优秀学子,至今从未中断。据《许村志》统计:截至2016年,新中国成立后许村籍的大专院校毕业生达372人。

“十户之村,不废诵读。”提及徽州教育,绕不开许村后裔许承尧。许承尧是末代翰林之一,也是新安中学和徽州师范学校的创始人,开歙县新教育之先河。

敦煌文书和徽州文书是20世纪中国历史文化的两大重要发现。鲜为人知的是,徽州唯一与敦煌文书和徽州文书皆有密切关系的人物,当属许承尧。他著的《歙事闲谭》也被公认为徽学历史的开山之作、徽学研究的扛鼎之作。

有味道

沿袭至今的岩寺“上九”庙会,是古徽州存续最久、影响最大的传统庙会之一,起源于纪念唐朝忠烈许远和张巡。

唐朝末年迁居而至的许儒,就是许远之孙。为缅怀忠烈,教育后代,许氏后人每年正月十五都举办“大刀灯会”,纪念和传承许远的忠勇精神。

在许村的“东昇大社”内,75岁的许村大刀灯省级非物质文化遗产代表性传承人许烈宏带着徒弟们正在扎制大刀灯,为春节期间的大刀灯会作准备。

在许村人印象中,大刀一舞年味浓。许烈宏介绍,大刀灯由整根的大毛竹剖开扎制而成,形状如同舞台上的大刀,底部安装杉木刀柄,刀尖处挂一串大红流苏,刀面用特别的纸糊制,并彩绘各种图案,刀内装有蜡烛。最大的大刀长度超过10米,重约150公斤,需要15人才能舞得动、耍得开,小刀则长约3.5米。通常舞大刀的标配是一把大刀搭8把小刀,小刀围着大刀舞动,交替变幻阵式。

除舞大刀外,歙县许村还有舞“板凳龙”的年俗。春节期间,伴随铿锵鼓乐响起,数十位村民舞着2米长、15厘米宽的30条板凳组合而成的巨龙,上下翻腾,穿梭村中,为村民送上新春祝福。

别具一格的年俗背后,折射着许村深厚的历史文化底蕴,也吸引着越来越多的游客前来打卡。

一座牌坊、一个亭廊、一栋旧影院、一幕新戏剧……2018年,一群来自省城的年轻人来到许村,创办“许村有喜”沉浸式剧场,通过空间与剧情的精妙打造,将茶文化、歙砚文化以及当地的“大刀灯”融入戏剧中,让观众从看客变为“玩家”。如今,“许村有喜”的模式被复制到徽州古城,并用科技MR虚拟现实技术创造“元宇宙”空间,让更多的游客开启“沉浸式虚拟现实场景体验”之旅。2024年,许村沉浸式戏剧赋能乡村振兴融合发展新模式,入选中国民间文艺家协会发布的“中国传统村落保护与发展优秀案例”。

今年1月,许村推出了“许村有席”,用非遗展演、歌舞伴餐的形式,融文化、美食、艺术、民俗于一体。新春逛许村,有戏更有味。

■ 本报记者 吴江海

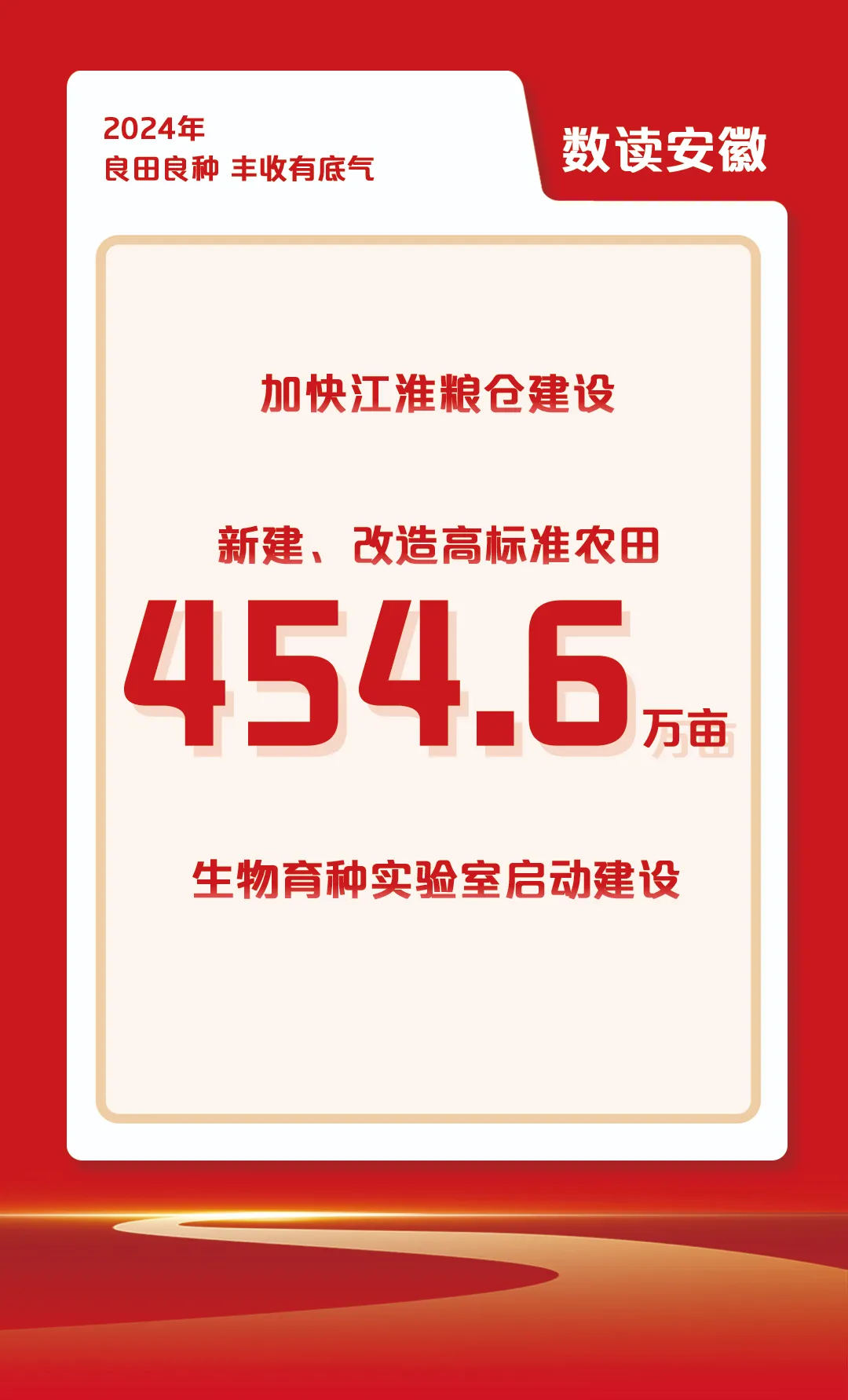

2025年安徽省政府工作报告显示,2024年安徽粮食产量836.9亿斤,再创历史新高。2024年全国粮食总产量14130亿斤,这也就意味着,您碗里的“中国粮”,有近6%产自安徽。

粮袋子越来越鼓,过去的一年,安徽这样做:

积极稳妥推进二轮土地承包到期延包整省试点

完成农村宅基地制度改革试点 让种地农民吃下定心丸

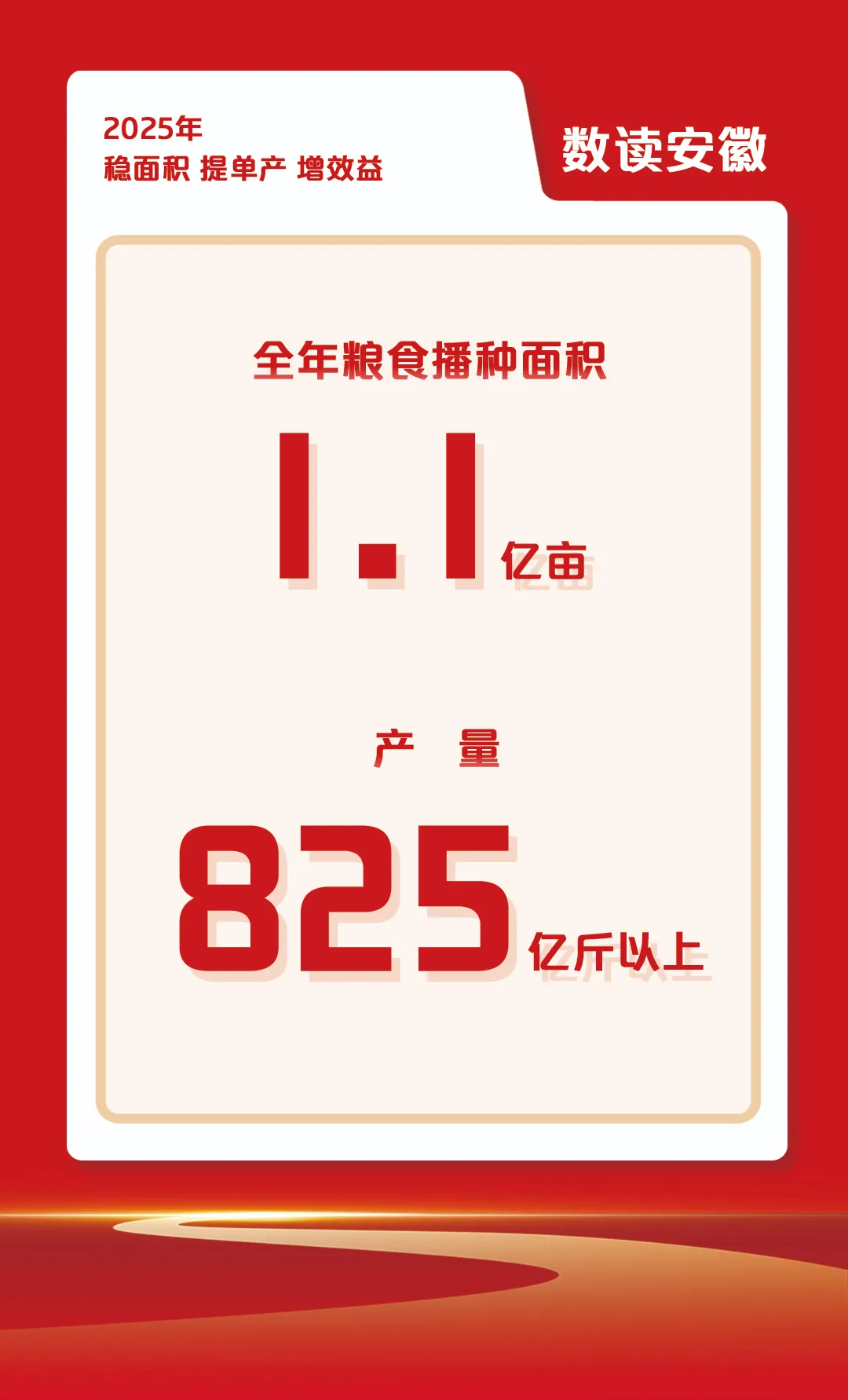

2025年,安徽将着力稳面积、提单产、增效益。

落实高标准农田建设任务,高质量推进耕地占补平衡。

推进“百项农业重大科技攻关”,深入实施种业振兴行动。

安徽省农业农村厅厅长 汪学军

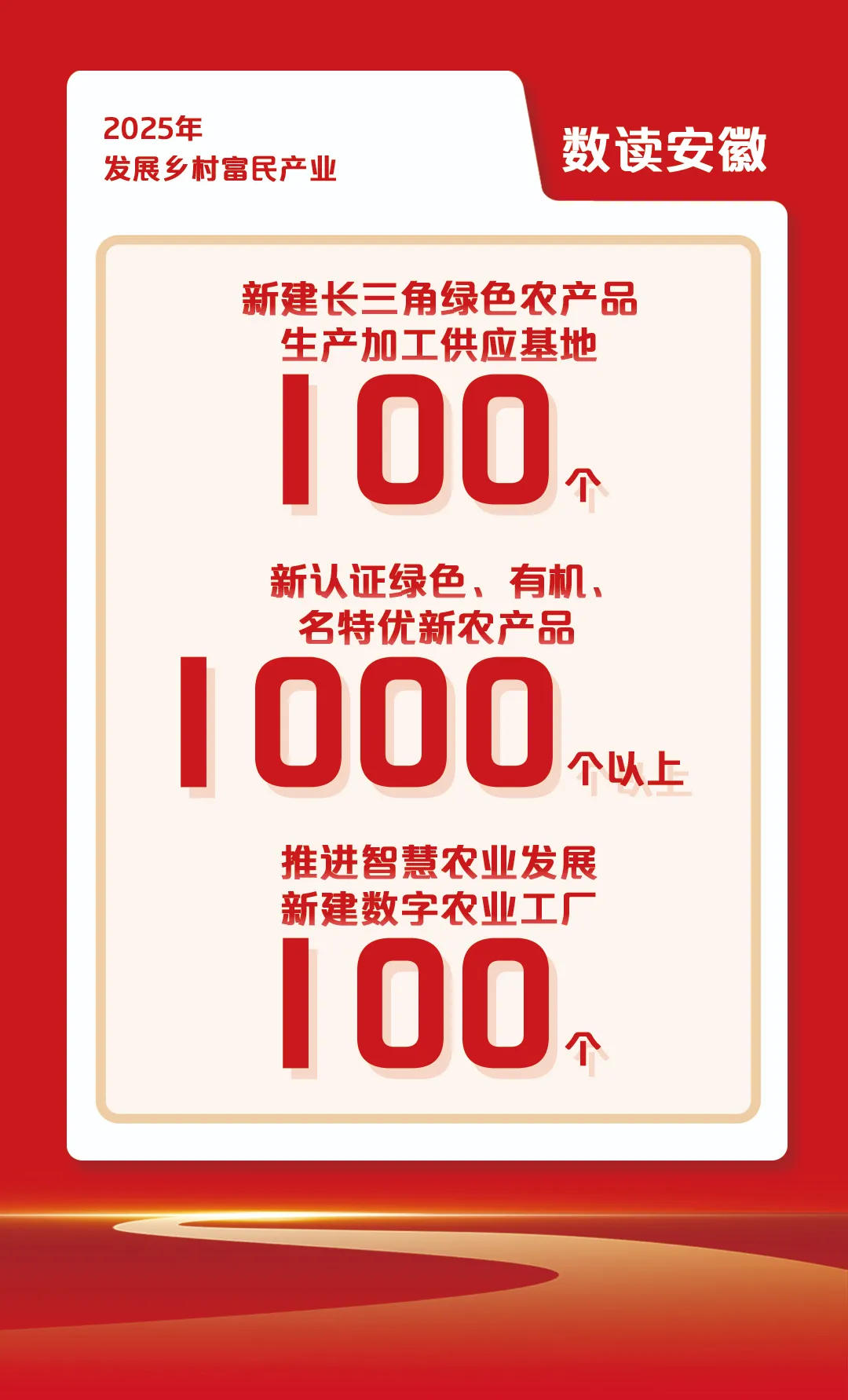

紧紧抓住耕地和种子两个要害,加快打造江淮粮仓。学习应用“千万工程”经验,加快打造彰显徽风皖韵的宜居宜业和美乡村。高质量完成土地二轮延包试点等农村改革任务。围绕万亿级绿色食品产业集群建设,进一步提高我们乡村富民产业转型升级。

《人民日报》(2025年01月30日 第 02 版)

“这辆车全程自动驾驶,今天要进村配送50多件快递。”大年初一下午两点,安徽合肥肥西县邮政分公司紫蓬镇营业点,一辆绿色的无人配送车停在路边,营业部负责人曹毅忙着将包裹装车。“无人配送车与快递员携手,助力春节寄递高效畅通。”曹毅说。

“在手机应用上确认目的地,车辆就能自主规划行驶路线、自动执行配送任务。”肥西县邮政分公司运控部工作人员王岳介绍,这辆无人配送车最大载货容积为5立方米,单趟能装载600件至800件快递。不仅如此,车辆动力采用新能源,满载状态下续驶里程可达130公里至150公里,时速最高能达40公里。

王岳在手机上略作操作,车顶瞬间亮灯。记者跟随这辆无人配送车,一起开启快递进村之旅。

“自动驾驶中,请注意避让”“车辆右转”“倒车请注意”……行驶在蜿蜒乡道上,无人配送车全程“眼观六路、耳听八方”,不时根据行驶状态发出语音提醒播报。“别看车身不大,整车配备了高精度雷达和摄像功能,能够自动识别障碍物并及时调整行驶状态。”王岳说。

“车辆已到达目的地,请及时取货。”从镇上到村里,6.5公里的路程只开了12分钟,无人配送车就稳稳抵达山口村村级投递服务点。工作人员周宁安打开手机应用进行开锁操作,麻利地取出包裹,开始卸货并摆货上架。

服务点早已围拢了一群村民,大家你一言我一语,讨论着眼前这个小“网红”。

“现在科技越来越发达了,无人配送车竟然能开到我们村里来。”山口村村民叶照文说。

“无人配送车把快递送上门,以后取快递更方便了。”村民卞桂萍说。

无人配送车下乡进村,背后是农村路网升级、网络提速。数据显示,2024年,肥西县共实施农村公路养护工程项目48个,总里程超160公里;为加速推动“车路云一体化”试点工作,肥西县还对5G网络进行了提速,助力互联网、大数据进村入户。

据介绍,中国邮政已在17个省份31个地市部署运营无人配送车,覆盖市内运输、校园配送、无人投递等环节。“目前,肥西县紫蓬镇、三河镇、严店镇3个镇实现无人配送车进村投递和服务农产品上行,山口村、梁岗社区、永久社区等14个村(社区)实现无人配送车全覆盖,日均配送邮件超1500件。”肥西县邮政分公司运控部经理孙建业说。

新春佳节,许多在安徽工作、学习的外国友人,以及来到安徽旅游的外国游客们,亲身体验独具特色的徽文化,感受中国传统年俗,欢乐喜庆过大年。

为了庆祝蛇年新春,一场“我在安徽过大年”中外友人春节联谊活动在合肥骆岗公园热闹举行。来自美国、德国、英国、法国、俄罗斯等45个国家的在皖外籍人士等欢聚一堂,共同体验“皖”美年味。

匈牙利友人 Kis Aranka

真是太美了,这些表演太棒了,我真的很喜欢在这里。

合肥(这座)城市是我的第二个老家,我2018年才来合肥,但是感觉经济发展特别快。

今年是中国春节申遗成功后的第一个新春佳节,在皖南医学院、铜陵学院等在皖高校,留学生们在老师的指导下,剪窗花、写福字,学习中国传统戏曲的动作和唱法,品尝热腾腾的饺子,感受中国春节喜庆团圆的氛围。

在这个特别的新年里我们非常开心,这是我第一次来到中国,也是我第一次体验这个特殊的传统节日。

黄梅戏穿的服装,还有唱腔都很特别,我特别喜欢,在这里我不仅学到了很多医学本领,还见识了丰富的中国文化。

春节不仅对这里的当地人意义重大,对全体中国人而言都是如此,这是亲朋好友欢聚一堂,共度美好时光的时刻。

随着过境免签停留时间延长至240小时,越来越多的外国游客来到安徽,进行一场深度文化体验游。在池州市石台县、青阳县的古村落里,在铜陵市义安区古色古香的旅游小镇,在宣城市郎溪县的传统文化街区,在历史悠久的芜湖古城,外国游客们欣赏着精彩的传统民俗表演,同村民们一起打糍粑、制作中国结,穿上中国传统服饰逛集市,感受中国人民的热情好客和中华文化的博大精深。

对我来说,让我感到更加欣喜的是这个鱼灯舞,你可以认识到真正的中国的乡村。我会告诉我的朋友,好好利用240个小时过境免签这个机会到这里来游玩。

在这里我领略到了原汁原味的中国传统年味,希望有好多人都是有机会来到中国,体验中国的文化,还有传统。

新华社合肥1月30日电题:大别山里看振兴

新华社记者吴慧珺

乙巳新岁,记者来到大别山区,感受乡村振兴的火热场景。

在安徽省岳西县河图镇明堂村,家家户户挂起红灯笼,贴上喜庆的春联。村民余新华家的大简小院农家乐已开门迎客,来自湖北武汉的杜洪川一家是农家乐春节的第一波客人,他们在这正享受着围炉煮茶的惬意。

“春节带着家人来爬山登高祈福,祈愿新岁新气象。”杜洪川说,这是他连续第二年春节来明堂山,山里过节氛围浓,还能泡温泉,孩子们都喜欢。

大年初一,杜洪川一家在明堂村的大简小院农家乐门口合影。(林钟毓 摄)

明堂村地处大别山腹地,紧邻明堂山。过去,这个山脚下的村子受基础设施条件制约,大部分人选择外出务工。

余新华也曾走出过大山,如今回来开办起农家乐,参与家乡的发展。“我2020年回家,把老房子改建成农家乐,2楼和3楼共有13间客房,1楼可摆放10张桌子供游客吃饭。”说话间,余新华手机时而响起,基本上是客人咨询预订房间。“大部分是回头客,有上海的、合肥的、南昌的……”

明堂村里,各色的民宿和农家乐依次排开,和余新华一样返乡创业的人越来越多。村里近些年新开了30多家民宿和农家乐,家家户户门前停满了车,村民人均年收入从2018年的1.55万元增长到2024年的2.2万元。

“过去山里路不好走,有时还停电,晚上需要点蜡烛和煤油灯。”余新华回忆说,现在不一样了,水电供区改革后,夏天能用空调,冬天能开地暖,山外的客人愿意到山里来了。

余新华提到的水电供区,涉及安徽省大别山区的岳西、潜山、太湖、霍山以及皖南山区的祁门、休宁共6个县(市),供电人口50多万人。2019年底,安徽省水电供区改革启动,原水电供区电网资产和供电业务移交国家电网。2022年底,水电供区电网完成升级改造,山区群众不用再为用电犯愁。

山区群众接入“大电网”,大别山区的茶产业也逐渐走向规模化、标准化,带动老百姓增收致富。

在安徽省六安市霍山县大化坪镇,这里有90余家大大小小的茶叶加工企业,春节迎来茶叶销售旺季。

大化坪镇大化坪村村民方勇经营着一家茶叶店,虽是正月,但线上订单不少。“腊月到现在,茶厂雇了6个工人打包发货,陆续发走了1000多斤茶叶。”方勇一边清点即将发货的包裹一边说,这些年,大化坪村村民靠着山上的茶树过上好日子,茶叶是村里发展的“金叶子”。

大化坪镇镇长陶俊说,如今不光把茶叶卖出去,茶乡也成为游客的目的地,镇上兴建了茶文化博物馆,有专业人员为游客讲解。一些特色茶民宿应运而生,春茶上市时,游客们前来爬山、踏青、品茗,还能体验手工采茶、炒茶。

身穿滑雪服,头戴护目镜,脚踩滑雪板,在教练的指导下缓缓前进……大年初一,安徽省安庆市潜山市的天柱山滑雪场内,来自安徽合肥的市民刘海军带着孩子在这体验滑雪。

“大别山里有了滑雪场,以后要多让孩子体验冰雪运动。”刘海军说,一家人准备滑雪、泡温泉、吃土菜,在大别山里享受春节假期。

大年初一,游客们在天柱山滑雪场内体验冰雪运动。(祝静 摄)

随着天柱山滑雪场知名度与日俱增,慕名而来的游客源源不断,带动了周边旅游、餐饮、住宿等相关产业。

“冰雪运动让旅游淡季变旺季,冬天山里也热闹起来。”潜山市文旅局局长成卢说。据不完全统计,天柱山滑雪场为周边村民创造了200多个就业岗位,让原本冬季赋闲在家的村民满怀热情地投身到“冬忙”中……

依托大别山区日益完善的基础设施和丰富的生态资源,越来越多的企业愿意到深山里投资。岳西、潜山、霍山等大别山区县(市)正大力发展文旅产业,春赏杜鹃、夏纳清凉、秋品红叶、冬泡温泉,游客纷至沓来,村民们有了就业岗位,年轻人也回到家乡,大别山区乡村振兴之路正越走越宽。

现收藏于安徽博物院的这件“云纹五柱器”,它的海报张贴于社区、车站、商圈,以其独特的构型在线上线下声名鹊起,足够吸睛——被网友戏称为“从西周穿越而来的‘路由器’”。

记者春节前夕走进位于歙县的安徽徽州历史博物馆,终于了解到这件网红文物的“来时路”。

1959年,安徽省考古工作者在屯溪奕棋村发掘两处相邻近的土墩墓,出土了包括云纹五柱器在内的100余件青铜器、陶器等,后经判定是两座西周晚期墓葬。云纹五柱器通高31厘米,重5.25公斤。分上下两部分,上部为五个并列的圆柱,柱高16.5厘米,五根柱子的长短粗细以及距离都一样。下面是空腹底座,四壁装饰云纹。瞧这四方的身体、笔直的排柱,除了网友们开“脑洞”所说的古代“路由器”,实在想不出更加贴切的名称……

几十年来,包括郭沫若在内的众多学者,都对这件青铜器的功用做过研究和探讨,但至今仍未能形成统一意见。早年有人认为它是乐器,但音乐专家后来验证其并没有乐器发音效果。也有人猜测它是某种物体的底座,但考古工作者在发掘这件青铜器时,并未发现周边有其他器物的痕迹。近年来,有研究人员发现,甲骨文、金文的“子”字与五柱器非常相近。据此推测,这可能是一件“祈子器”,有希望家庭、宗族、国家人丁兴旺多子多福的美好寓意。

“存疑”与“追问”,是一个不断交织与深化的过程,还原历史,为文物研究者毕生所求,也是文物知识走向大众的契机。

春节前后,歙县的徽州古城迎来了一波又一波的游人,有观众因为这件五柱器的网红特质前来“寻根”,并由此发现更多惊喜。游客马磊是个文博爱好者,来自杭州,他说:“原来只知道徽州文化主要展现明清时期徽州社会的繁荣,来了徽州历史博物馆,才知晓这一方水土的文明遗存同样厚重。我在馆内还看到了这里与浙江良渚遗址的关联。”他所说的关联,是展馆内呈现的新州遗址出土文物。歙县的新州遗址是皖南地区目前发现的规模最大、文化堆积最丰富的一处古遗址,距今约4000年。它与良渚文化晚期相当,历经新石器时代、商周、汉、宋,延续时间较长,内涵丰富。

以徽州历史为本底,安徽徽州历史博物馆的三万件文物,讲述了徽州地区乃至整个皖南的千年历史文化进程,也讲述了徽州地区与其他地域之间文化交融的进程;在徽州古城的坐标系,安徽徽州历史博物馆是游人不应疏漏的一个点,这个徽州历史文化的集中展示窗口,正呈现文旅融合中越来越重要的博物馆力量。

晚间的徽州古城,亮灯了。游客们登城墙、逛市集,畅享美好璀璨的假日。在打造沉浸式文旅消费体验场景的探索中,博物馆发挥了自身文化资源优势。根据徽州历史上著名人物故事和历史事件,徽州历史博物馆开发了独特的徽文化IP,策划不同主题的沉浸式夜游,将传统经典结合馆藏文物,通过现代演绎活化再现。该馆工作人员告诉记者,目前,他们已经精心策划编写了《许国出使朝鲜》《徽商妇》《胡宗宪抗倭》《“鱼”你有约》《大漠敦煌》《徽州开笔礼》等不同主题的夜游活动。古典音乐、传统舞蹈、非遗技艺代表性传承人等专业演出人员,与游客、市民扮演的角色相融合,共同完成情景演出。演出地点随演出行进路线而变,参与者在风格各异的展厅中化身博物馆的一部分,成为文物的守护者,观看表演、参与游戏环节、与演员情景互动,充分感受徽文化的魅力。

不断上新的博物馆,越来越有“看头”。创新引领人们沉浸式体验地域文化的风采,深刻感悟中华文化的脉动,一座座博物馆正带给人们更有文化味和时尚感的新春假日体验。

(记者 晋文婧)