今年以来,舒城县深入实施“无事”找书记党建引领基层治理工作,通过搭建就业创业服务平台,动员和帮助群众积极就业创业,取得了显著成效。

在“无事”找书记的日常走访过程中,过湾村党支部书记沈永清发现,留守在村的中老年群体,面临就业无门或就业困难的现状。于是村“两委”决定引导和支持群众从事竹签半成品的加工,通过创建“夕阳红就业帮扶驿站”,积极与竹工艺品加工企业对接订单,并安排专人统一原材料供应、统一制成品收回,对从事该岗位的群众实行“积分”奖励,群众可以用这些积分到村里指定超市兑换日用品,极大提升了他们的工作热情。南港镇过湾村村民毛天芳说:“我们老年人都有手工做,剪签子的,打签子的,都很好,赚的钱可以保自己生活。”

此外,过湾村还依托自身产业优势,积极动员和介绍本村群众到位于该村的过湾农业科技有限公司就职,实现“家门口”就业。试点以来,已动员6名群众到过湾农业就业,累计在该企业就职的过湾村群众已达80余人。同时,在过湾农业发展过程中,村两委积极帮助该企业做好矛盾协调、项目申报和要素保障等工作,不断优化营商环境,营造良好的创业氛围。南港镇过湾村村民杨杨说:“我本身是生完宝宝在家没事干,然后有一天我就看到村里发的无事找书记那个平台,我在平台上就发了一个信息,然后村里就及时回复我了,就把我介绍到过湾农业上班。”

为了解决群众普遍反映的就业难问题,过湾村通过创建村级就业创业服务平台,坚持线上线下相结合,发挥“互联网+就业”优势,有效解决了村民们的就业难题。“无事”找书记就业创业平台成立以来,已发布就业信息6批次,组织群众参加招聘会2场,开展送工进企2批次,帮助群众就业达70多人。(舒城县融媒体中心 高洁 潘成敏)

2024年起,舒城县紧紧把握“无事”找书记党建引领基层治理工作的契机,在万佛湖镇白畈村创新设立“老公亲”评理说事点。通过构建矛盾纠纷多元调处化解机制,为重塑基层治理新格局迈出坚实步伐。

“搞这个房子卫生间化粪池是占了你一点场子(地方),现在我既然搞过了,你有什么要求你讲,给他们(老公亲)帮我们评评。”万佛湖镇白畈村的程华林在新建房屋时,化粪池占用了邻居徐志红家的宅基地,双方由此产生了小摩擦。村里得知情况后,迅速行动,第一时间上门了解详情,并将两人邀请至老村部的“老公亲”评理说事点。在这里,两位“老公亲”凭借丰富的经验和公正的态度进行现场调解,短短不到半小时,就成功解开了双方的心结,化解了矛盾。万佛湖镇白畈村村民程华林说:“这次搞房子,跟我邻家为了化粪池的场子搞了点矛盾,我没跟她说,“老公亲”把处理了我也很满意,对方也很满意,很公平公正。”

在舒城的方言语境中,“老公亲”是对家中有威望的亲戚长辈的敬称。而担任调解员的“老公亲”,更被赋予了三重深刻内涵:“老”,代表着年龄长、阅历丰;“公”,意味着处事公正、不偏不倚;“亲”,体现出深受群众信赖、亲近于民。

2024年8月,万佛湖镇白畈村积极探索基层治理新模式,分别在新老村部设立了两个“老公亲”评理说事点。同时,精心选聘了2名德高望重、深受群众信任的老党员、老队长担任老公亲调解员,并配套建立起一套行之有效的“老公亲”调解机制。通过“民事民说”的创新方式开展矛盾纠纷调解工作,使得矛盾纠纷排查覆盖更全面、调处化解更高效、处理结果更令人满意,真正做到将矛盾纠纷发现在初始、化解于萌芽。

截至目前,“老公亲”评理说事点已累计成功调处矛盾纠纷8起,提前化解潜在矛盾20多起。万佛湖镇白畈村党支部书记、村委会主任查瑞锋说:“通过‘民事民说’方式将矛盾纠纷化解在萌芽状态,做到‘小事不出网、大事不出村’。下一步,白畈村将以‘老公亲’评理说事点为载体,帮助群众解决更多生活中的‘烦心事’‘闹心事’‘揪心事’,不断提升群众的获得感、幸福感和安全感。”(舒城县融媒体中心 胡帅 郑昌伟 潘成敏)

今年以来,安徽省六安市舒城县通过创新举措,努力打造“幸福邻里”社区样板,着力构建“邻里沟通、邻里和谐、邻里互助”的和谐家园。

硬件设施升级是社区迈出的重要一步。舒城县城关镇春秋苑社区重新规划并新建了“幸福邻里”中心,内设悦书房、暖心驿站、养老中心、托育中心、健身活动室、戏曲室等29个功能室,打造“十五分钟”生活圈,为周边群众提供“一站式”服务,全方位多样化满足各类群体的精神文化需求。居民任禄泉说:“春秋苑社区搬到这里来了以后,环境非常优美,各种设备都很齐全,有图书室,食堂,有棋牌室,把我们这些老同志聚在一起,交了朋友。这里好像家一样温暖,我也感到非常温馨。”

丰富多彩的社区活动是幸福邻里建设的重要抓手。社区定期举办各类主题活动,如老年戏曲表演,组织儿童参观科普室等活动,每次活动都吸引大量社区居民的参与。居民许福玲说:“社区对我们老人很关心,给我们很好的一个平台,我们天天玩的开开心心,高兴而来,满意而去。”

城关镇春秋苑社区紧紧围绕“幸福邻里”新时代基层治理新模式,推动“无事”找书记党建引领基层治理延伸到社区末端,不断创新服务理念,提升为民服务质效,切实增强居民的获得感、幸福感和安全感。

(舒城县融媒体中心 章玉霞 潘成敏)

近日,“春游江淮 千姿百态”2025安徽省春季文旅推广活动舒城主会场启动仪式在九龙寨生态园隆重举行。本次活动由安徽省文化和旅游厅指导,六安市文化和旅游局、舒城县人民政府主办,以"百花映江淮 舒城展新姿"为主题,正式拉开九龙寨首届百花观赏季的序幕。

启动仪式上,精彩纷呈的文艺演出吸引了众多游客驻足观赏。黄梅戏经典选段《天仙配》婉转动人,省级非遗项目《舒城花鼓》热闹欢快,现代歌舞《花开中国》活力四射,充分展现了舒城深厚的文化底蕴和蓬勃的时代气息。

九龙寨生态园作为本次活动的主会场,占地6000余亩,是集生态观光、休闲度假、农事体验于一体的综合性旅游景区。时值春季,园区内映山红、玫瑰等20余种花卉竞相绽放。游客不仅可以欣赏到绚丽多彩的花海胜景,还能参与汉服巡游、花艺课堂等互动体验活动。

“我们特别推出了农事体验、亲子研学、休闲度假三大主题产品。”景区负责人介绍道,“游客可以在生态果园采摘新鲜水果,在茶园体验手工炒制,在林下牧场与小动物亲密接触,还能入住特色民宿,感受乡村夜晚的宁静与美好。”

近年来,舒城县依托良好的生态资源和文化底蕴,大力发展全域旅游。九龙寨生态园作为重点打造的田园综合体项目,其“农业+文旅+康养”的发展模式成效显著,已成为大别山地区旅游振兴的示范样板。(舒城县融媒体中心 徐茹 潘成敏)

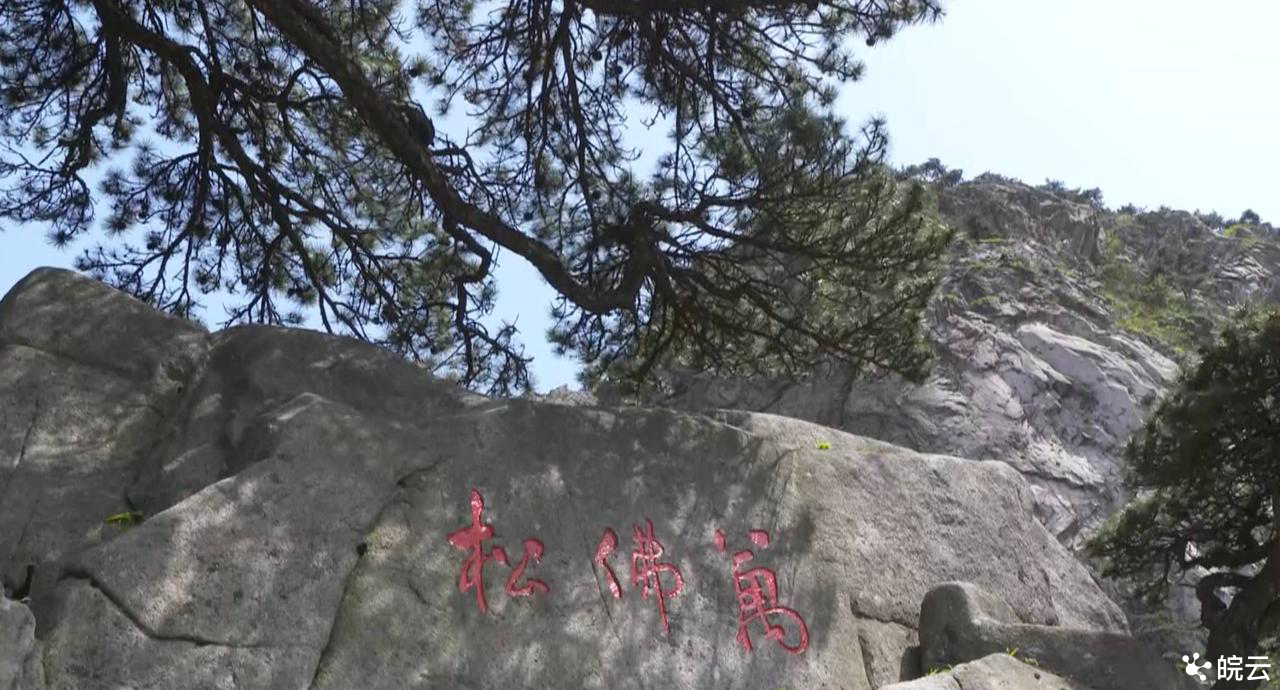

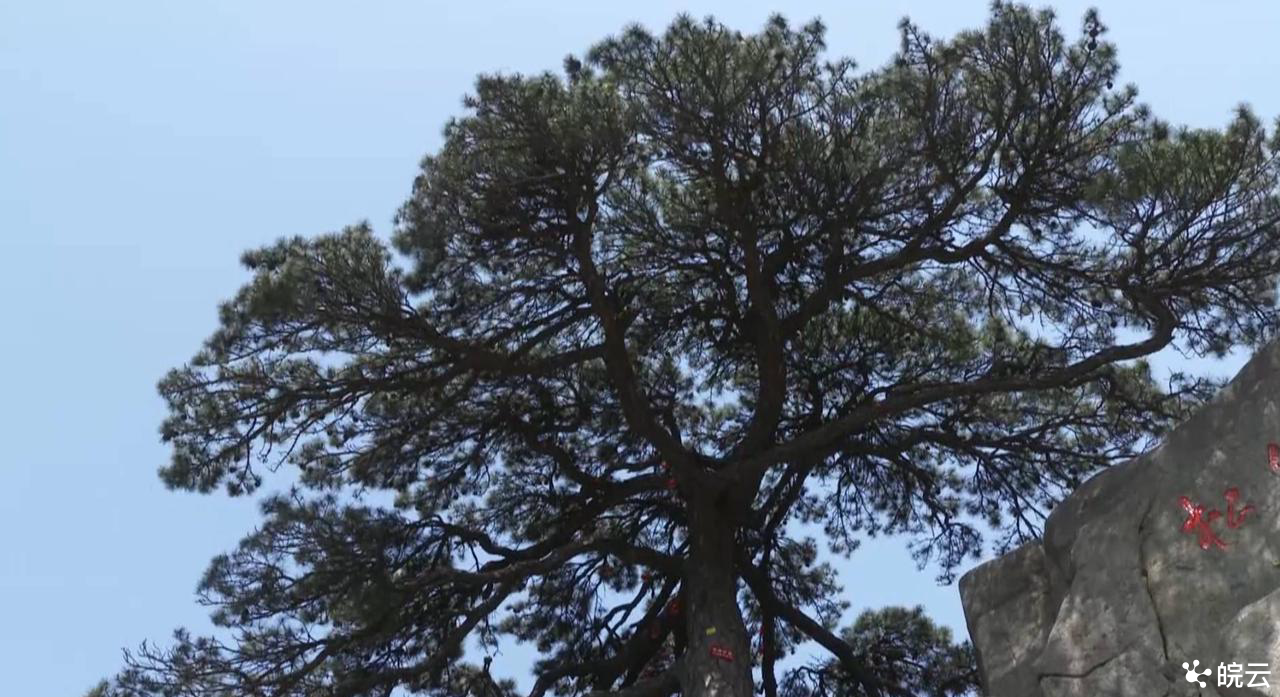

古树名木是是森林资源中的瑰宝,具有极其重要的历史、文化、生态、科研价值和较高的经济价值。近日,安徽省林业局公布“安徽十大最美古树”名单,安徽省六安市舒城县万佛山国有林场万佛峰顶上的黄山松入选“安徽十大最美古树”。

这棵黄山松树高5米,东西冠幅10米,南北冠幅15米,树龄200余年,树形苍翠挺拔,盖似穹顶,是万佛山景区极具代表性的景观之一。

采访中记者了解到,万佛山黄山松又名万佛松,是万佛山最年长的一棵松树,生长在形似于大象的石头上,处在象背处,寓有长寿延年之意。它不仅具有极高的观赏价值,还承载着当地的历史文化记忆,见证了万佛山多年来的自然变迁。

万佛山总面积50平方千米,森林覆盖率高达95%以上,这里植物种类十分丰富,有147科、658属、1368种维管束植物。此次万佛山黄山松入选安徽十大最美古树,将进一步提升其知名度和影响力,吸引更多游客前来欣赏它的独特魅力。

在采访中记者获悉,目前万佛山景区已成立了专职巡护队,聘用专职护林员值班值守,加强山林巡查巡护。同时,成立林业有害生物联防联治队伍,协同防治林业有害生物,全力保护森林资源。(舒城县融媒体中心 汪亚飞 朱梅雪)

深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作开展以来,舒城县以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉抓好贯彻落实,推动学习教育在全县党员干部中入脑入心、见行见效。

舒城县委高度重视学习教育,充分发挥“头雁”效应,以上率下,为基层党组织带好头、作示范。3月26日,召开县委党的建设工作领导小组会议,审议舒城县学习教育《实施方案》等文件,迅速启动部署全县学习教育工作。3月27日,召开全县组织委员工作例会,开展具体业务培训。同时,县委凝聚合力、精心组建县级层面学习教育工作专班,4月11日,专班召开工作推进会,研究部署下一步工作。学习教育启动以来,工作专班高效运转、统筹推进,专门抽取精干力量下沉基层党组织开展随机查看,现场指导解决问题。加强督促指导,继续推深做实党员县领导学习教育联系乡镇(开发区)以及重点领域党组织制度。

舒城县各级党组织把开展学习教育作为今年党建工作的一项重点任务,精准把握目标要求,积极落实重点举措, 有力推动学习教育走深走实。各党(工)委(党组)坚决扛牢主体责任,主要负责同志亲自抓、带头做,始终把严的标准和实的举措贯穿学习教育全过程,对所辖党支部开展全覆盖、全过程指导,认真指导制定行事历,开展好各项规定工作。征订《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》,帮助和引导党员、干部读原著、学原文、悟原理。结合“无事”找书记党建引领基层治理和“我为群众办实事”实践活动,着力解决群众反映强烈的急难愁盼问题,一体推进学查改,确保学有质量、查有力度、改有成效。

接下来,舒城县将持之以恒抓好学习教育,坚持不懈抓好作风建设,把正风肃纪反腐贯通起来,引导广大党员、干部自省自查、立查立改、即知即改,不断把学习教育成效转化为推进高质量发展的强大动力,为深入实施“新千万工程”,奋力打造“三色舒城”提供坚强的作风保障。(葛舰 喻程磊)

2024年起,舒城县紧紧把握“无事”找书记党建引领基层治理工作的契机,在万佛湖镇白畈村创新设立“老公亲”评理说事点。通过构建矛盾纠纷多元调处化解机制,为重塑基层治理新格局迈出坚实步伐。

“搞这个房子卫生间化粪池是占了你一点场子(地方),现在我既然搞过了,你有什么要求你讲,给他们(老公亲)帮我们评评。”万佛湖镇白畈村的程华林在新建房屋时,化粪池占用了邻居徐志红家的宅基地,双方由此产生了小摩擦。村里得知情况后,迅速行动,第一时间上门了解详情,并将两人邀请至老村部的“老公亲”评理说事点。在这里,两位“老公亲”凭借丰富的经验和公正的态度进行现场调解,短短不到半小时,就成功解开了双方的心结,化解了矛盾。万佛湖镇白畈村村民程华林说:“这次搞房子,跟我邻家为了化粪池的场子搞了点矛盾,我没跟她说,“老公亲”把处理了我也很满意,对方也很满意,很公平公正。”

在舒城的方言语境中,“老公亲”是对家中有威望的亲戚长辈的敬称。而担任调解员的“老公亲”,更被赋予了三重深刻内涵:“老”,代表着年龄长、阅历丰;“公”,意味着处事公正、不偏不倚;“亲”,体现出深受群众信赖、亲近于民。

2024年8月,万佛湖镇白畈村积极探索基层治理新模式,分别在新老村部设立了两个“老公亲”评理说事点。同时,精心选聘了2名德高望重、深受群众信任的老党员、老队长担任老公亲调解员,并配套建立起一套行之有效的“老公亲”调解机制。通过“民事民说”的创新方式开展矛盾纠纷调解工作,使得矛盾纠纷排查覆盖更全面、调处化解更高效、处理结果更令人满意,真正做到将矛盾纠纷发现在初始、化解于萌芽。

截至目前,“老公亲”评理说事点已累计成功调处矛盾纠纷8起,提前化解潜在矛盾20多起。万佛湖镇白畈村党支部书记、村委会主任查瑞锋说:“通过‘民事民说’方式将矛盾纠纷化解在萌芽状态,做到‘小事不出网、大事不出村’。下一步,白畈村将以‘老公亲’评理说事点为载体,帮助群众解决更多生活中的‘烦心事’‘闹心事’‘揪心事’,不断提升群众的获得感、幸福感和安全感。”(舒城县融媒体中心 胡帅 郑昌伟 潘成敏)

今年以来,舒城县深入实施“无事”找书记党建引领基层治理工作,通过搭建就业创业服务平台,动员和帮助群众积极就业创业,取得了显著成效。

在“无事”找书记的日常走访过程中,过湾村党支部书记沈永清发现,留守在村的中老年群体,面临就业无门或就业困难的现状。于是村“两委”决定引导和支持群众从事竹签半成品的加工,通过创建“夕阳红就业帮扶驿站”,积极与竹工艺品加工企业对接订单,并安排专人统一原材料供应、统一制成品收回,对从事该岗位的群众实行“积分”奖励,群众可以用这些积分到村里指定超市兑换日用品,极大提升了他们的工作热情。南港镇过湾村村民毛天芳说:“我们老年人都有手工做,剪签子的,打签子的,都很好,赚的钱可以保自己生活。”

此外,过湾村还依托自身产业优势,积极动员和介绍本村群众到位于该村的过湾农业科技有限公司就职,实现“家门口”就业。试点以来,已动员6名群众到过湾农业就业,累计在该企业就职的过湾村群众已达80余人。同时,在过湾农业发展过程中,村两委积极帮助该企业做好矛盾协调、项目申报和要素保障等工作,不断优化营商环境,营造良好的创业氛围。南港镇过湾村村民杨杨说:“我本身是生完宝宝在家没事干,然后有一天我就看到村里发的无事找书记那个平台,我在平台上就发了一个信息,然后村里就及时回复我了,就把我介绍到过湾农业上班。”

为了解决群众普遍反映的就业难问题,过湾村通过创建村级就业创业服务平台,坚持线上线下相结合,发挥“互联网+就业”优势,有效解决了村民们的就业难题。“无事”找书记就业创业平台成立以来,已发布就业信息6批次,组织群众参加招聘会2场,开展送工进企2批次,帮助群众就业达70多人。(舒城县融媒体中心 高洁 潘成敏)

近年来,安徽省六安市舒城县在城区精心布局、建立了11个各具特色的城市阅读空间,构建起覆盖全城的“十五分钟阅读圈”。这些镶嵌在居民小区、交通枢纽、街道社区的书房,让阅读无处不在,缕缕书香以润物无声的方式改变着大家的精神生活。

每到周末,高云鹤夫妇就陪着孩子到周瑜大道图书分馆读书、学习,一家三口共赴知识海洋,成为阅读空间一道靓丽的风景。读者高梓妍说:“我非常喜欢在这里看书,我喜欢看《米小圈》《脑筋急转弯》,还喜欢看《父与子》,每次爸爸妈妈带我来这里,都会让我自己选择喜欢看的书。”

从2019年起,舒城县就启动了城市阅读空间建设,这一举措在全市属于首创。城市阅读空间满足了群众多层次、个性化的文化需求,为“15分钟阅读圈”布局、构建全民阅读提供了的便捷条件。阅读空间自开放以来,举办活动400多场,接待读者60多万人次,有力推动了书香舒城建设。舒城县图书馆馆长王琰说:“2025年我们还要计划对另外三个阅读空间进行提标升级,让它符合公共文化空间的要求,不断丰富它的服务内容。我们还要进一步要加大阅读空间的宣传推广,扩大群众的知晓度,进一步深化阅读空间的服务内容,扩大品牌活动的影响力,丰富我们阅读空间的服务内容,争创全省十佳阅读推广空间。”(舒城县融媒体中心 许令强 王玉芳 潘成敏)

2024年以来,安徽省六安市舒城县以开展“‘无事’找书记,党建引领基层治理工作试点”为契机,创新开展“道德银行”积分制工作,将群众德行善举量化入行、物化增效、固化成风,全力打造崇德向善良好社会氛围,探索出一条基层治理的新路子。

在舒城县棠树乡烽西村的“道德银行”内,一排排货架上整整齐齐摆放着洗衣液、抽纸、肥皂等日常生活用品,村民可依据自己的道德信用积分选取物品。烽西村民兵营长卜新生说:“今年我们重点将积分获取与环境卫生整治行动相挂钩,鼓励引导村民清洁自家房屋周边,营造良好的人居环境,群众参与率和积极性很高”。

以行动换积分、以积分转习惯,积分兑换不仅为村民提供了实惠和便利,也让基层社会治理既有“分值”更有“价值”。烽西村村民刘会稳说:“我们村委会在就近场所设置积分兑换服务点,展示积分兑换物品标准,实行积分榜公示,根据积分排名获得精神鼓励、物质奖励。这些都是公开透明的,而且也营造出一种比学赶超的浓厚氛围。”

在深入开展“无事”找书记党建引领基层治理工作中,烽西村“两委”干部进组入户,通过“板凳会”,发放宣传册页、微信群等形式。让常年居住在家的农户都能成为“道德银行”的客户,去年烽西村发放“道德银行”积分存折245份,群众参与面达80%以上。

为了规范操作流程,避免评议不公平公正问题出现,烽西村把基层治理事务划分为社会治安、公益美德、乡村建设、和谐家庭4大类39个小项,制订出25个正面事项清单和14个负面事项清单,将基层治理事务精细化、具体化,使积分评定具有针对性和可操作性。

在召开年终兑现大会时,村里还评选出5户“道德示范户”,向他们颁发奖牌和流动红旗,每户直接加50分。截止去年年底,群众累计积分25434分,兑换生活用品2000多件,折合现金2.54万元。舒城县棠树乡烽西村党支部书记、村委会主任汪大中说:“下一步,我们将充分发挥好‘道德银行’积分制的激励作用,以存美德、挣积分、取实惠的方式,让更多村民积极参与到乡村治理的各个环节中,激发村民干事创业、参与发展振兴的内生动力,推动基层治理和文明实践深度融合”。(舒城县融媒体中心 张智 潘成敏)