“真没想到,反映情况没几天,村里就帮我解决了问题。”烈日下,看着村部广场上铺满的金灿灿稻谷,南陵县何湾镇青山村家庭农场主潘军悬着的心总算放下了。

原来,潘军今年扩大了田地承包面积。前些天眼看早稻成熟就要收割,才发现自家原有的晾晒场地不够用,这可让他发了愁。得知情况后,村里不仅主动把村部大院和广场腾出来用作晒粮场,还通过镇上帮忙联系有烘干房的农户。“这下就算遇到阴雨天,我也不用担心了。”潘军高兴地说。

学习教育中,南陵县抓实开门教育,县领导带头深入一线,带动300余名科级及以上干部对577家“四上”企业、395家新型农业主体全覆盖走访。针对发现的问题,建立“一企一策”“一村一档”台账,先后帮助安徽舜富精密科技等企业解决扩产难题30余件,推动烟墩镇霭里村“农家乐集群”落地,预计带动全村户均增收超2万元。

聚焦为民办实事、为企优环境,该县深化政务服务“零跑动”“综合查一次”改革,打造“网上办”“掌上办”等场景,打通信息壁垒,优化办事流程,充分利用信息化手段开门接访、赋能提效,解决企业和群众诉求500余件,诉求响应率、办结率均达99%。创新推行党员“睦邻长”制度,优先从老党员、退役军人等人群中推选“睦邻长”,带领1200余个“党群户联体”,实现常态化走访联系,精准及时解决群众身边的急事难事。

既抓当下改,更重长久立。围绕违规吃喝、公务接待、差旅报销等重点领域,南陵县先后出台4项制度,扎紧制度篱笆,破顽疾、扬新风,涵养清风正气。同时,注重做好结合文章,把学习教育的成效转化为干部担当作为的精气神、加快经济发展的新动能,重点围绕汽车及零部件等主导产业解难题、破梗阻。今年以来该县相关产业签约亿元项目7个,总投资超18亿元。

(本报记者 黄永礼 本报通讯员 叶义文 张帆)

习近平总书记2020年8月在安徽考察时指出,要进一步夯实创新的基础,加快科技成果转化,加快培育新兴产业,锲而不舍、久久为功。

淮南市聚焦新能源汽车等新兴产业,深入实施重点产业链高质量发展行动,推动“龙头企业—产业链—产业集群—产业生态”贯通发展。坚持“大兵团、阵地战、集群化、强保障”,推动整车、零部件、后市场“三位一体”发展,加快打造与合肥互补配套、错位发展的新能源汽车产业集群,获批国家第二批公共领域车辆全面电动化先行区试点城市。

目前,淮南市新能源汽车产业企业已达457家,涵盖4家整车(专用车)企业、320家零部件企业和133家后市场企业。今年以来,新能源汽车产业发展势头强劲,共布局项目138个,总投资额达927.83亿元。截至7月底,已有32个项目投产,总投资199.69亿元;64个项目在建,总投资663.97亿元。

8月8日,在安徽坤泰车辆动力科技有限公司的生产车间,随着机械臂的精准投放,一个个零部件被迅速组装,79秒就下线一个完整的混合动力变速箱。“这种变速箱从设计研发到生产制造,都是由企业自主完成。”该公司生产经理易石洋告诉记者,坤泰的混合动力变速箱各项性能指标处于国内领先、国际一流水平。

2022年8月落户凤台县以来,通过对生产工序的不断优化,该企业自主创新的积极性和生产线的智能化水平越来越高,生产效率和产品质量实现双提升。技术不断创新的同时,产品迭代开发也稳步推进。

“2025年2月,FL1和FL3两款新机型完成首台下线并顺利实现量产。目前,二期上新的50万台套扁线电机正在进行设备安装,未来会形成电驱、电机、电控三大关键零部件产业。”易石洋信心满满地说。

当前,新能源汽车产业的竞争,已经从以量取胜的上半场,进入比拼技术创新、产业链完善、市场拓展等综合实力的下半场。

淮南市加快重点项目建设,建立项目签约、开工、竣工、投产升规清单,建立全周期管理、月监测机制。今年以来,合创博弈轻量化新材料等60个项目开工建设;雅虎座椅一期等32个项目竣工投产;新铂客、九曜、科博达等24家企业升规。此外,寿县、凤台县入选全国县域充换电设施补短板试点县,建成充电桩3万个、实现全市71个乡镇公共充电桩全覆盖。

该市还建立“专项规划+专门政策+专班推进+专员服务”工作机制,绘制《淮南市新能源汽车产业“政产学研金服用”融合贯通推进图》,形成“规划引领、政策催化、载体承载、服务赋能”立体化推进格局。创新“投贷担保补”综合融资模式,为11家企业融资2.19亿元,中国农业银行在淮南设立全国首批新能源汽车特色网点。

淮南高新区联合高校和企业,共建新能源汽车智能制造现代产业学院,形成“校内导师+产业教授”联合授课、联合指导毕业设计的双轨培养体系。目前11所在淮高校均设有汽车相关专业,每年培养汽车专业人才超2000人,实现学产精准适配、人才定向输送。

“全市已汇聚拓普、敏实、本特勒等6家零部件全球百强榜企业,科博达、万向钱潮、富奥等5家零部件全国百强榜企业,海泰科、八菱等8家上市公司,航天锂电、太蓝、科博达、泰来动力、蔚来电驱动等5家‘三电’核心零部件企业,产业集聚效应显著。”淮南市发展改革委主任陈涛说。

■ 本报记者 柏松

安徽省淮北市濉溪县作为农业大县,曾经因为工业基础薄弱,大量村民外出务工,导致农村“空心化”问题突出,村集体经济长期低迷。近年来,该县以党建引领为核心,以传承和弘扬“小推车”红色文化(濉溪是淮海战役主战场、淮海战役总前委所在地)为指导,遵循“姓农”“兴农”“富农”原则,聚焦破解农村劳动力就近就业难题,探索通过盘活闲置建设用地、整合乡村振兴衔接资金等方式,推动劳动密集型企业下沉镇村,打造多类型、多业态融合的综合性“共富梦工场”。

截至目前,全县已建成“共富梦工场”73个,入驻企业157家,覆盖11个镇63个村,累计带动3430余名村民实现家门口就业,发放劳动报酬超4800万元。实现“家门口就业、村集体增收、企业增效”的多赢目标,全面激活一二三产资源,全力助推乡村振兴和农民增收。

工厂进农村,农民变工人

王凯旋是土生土长的濉溪县双堆集镇人,年轻时外出创业,如今是江苏无锡市一家机械制造企业的负责人。几年前,他所在村的党支部书记去无锡招商引资,劝其回乡办厂。抱着回报家乡的想法,王凯旋回村投资建设了一个植绒机械厂。机械厂落成后,他又把上下游两家企业招引到村里,形成了初具规模的产业集群,创造了比较多的就业岗位,父老乡亲就此在村里变身“产业工人”。

40岁的葛洁是跟着王凯旋一起回乡的农民工,听说老板要回家乡办工厂,他第一时间报名。“现在的生活真是很开心,能照顾家人。”在厂里从事装配工一职的他介绍,现在每天回家骑电动车只要5分钟,工资待遇与在城里一样,唯一变化的就是每天可以回家。

来自浙江省嘉兴市的余德明是王凯旋招来的下游企业植绒面料厂的负责人。余德明表示:“之所以从城里来到安徽乡村办企业,首先是考虑到离源头机械厂近,维修保养改良成本低;其次是因为村里有闲置的建设用地可直接改造租用,不需要再买地建设,属于轻资产投入运营。这里的政府和村民对我们都很好,生产工作中有任何问题找他们,都会积极主动帮助联络解决。这里的村民很淳朴,非常珍惜来之不易的工作岗位,工作认真踏实。即使有急事,他们都不愿意请假旷工,会让家中的亲友临时代劳帮忙顶上。我们也体谅农民的生活工作特性,在农忙季节会给农民工安排调休,让他们不误种地、浇水、收割等重要农时节点。”

打工人回乡,家庭亲情回归

双堆集镇高家村村民苗理想在村里引进的安徽欧兹机械有限公司负责线切割。“中学毕业后就在外打工,结婚生子后就跟妻子一起在外务工,孩子交给家中老人照顾。自从村里两年前引进了机械厂后,我就毫不犹豫地选择回家打工,每个月有5000至8000元的收入,妻子在加工中心也有4000元工资。最重要的是每天都可以回家陪伴老人和儿子,孩子和老人再也不是留守族了。”这位憨厚的中年人感叹,以前一年最多回两三趟,在家住的时间不会超过一个月。曾经家乡对于自己而言几近陌生,对家人也是心有余而力不足,现在都好起来了。

28岁的吴井村村民王飞燕在村里引进的淮北市爱特尔玩具有限公司从事玩具分拣工作。“我父母都是本分的农民,可随着时代快速发展渐渐脱离了社会。现代农业机械不会用,电脑操作运用也不会,就连用手机App操作缴纳新农合、医保等都要跟我视频连线带着他们操作。在外打工的我打心眼里心疼他们,当得知村里有了工厂后,我选择回到农村工作。可以更好地尽孝、陪伴老人。现在,他们进步很快,这两天我还给我爸报了一个驾驶班,希望他能拿到驾驶证,学会开车后多点技能傍身。”说话间,王飞燕眼眶泛红。

村民集体共富,党组织威信提升

李飞是刘桥镇杨庄村的党总支书记,也是一位远近闻名的“网红”书记。一次在网上直播带货时,南京一位素不相识的企业家看到他的直播后,被他的“三农”情怀感动,愿意到村里投资建设纺织厂。实地考察后,村里决定利用产业衔接资金建好厂房,出租给纺织厂。同时村集体投了100万元资金入股纺织厂,按照20%的收益比例分红。

村民顾振说,原来在本地打零工,闲暇时间种地,现在在纺织厂上班,零工变成固定工,实现农民到工人的转变,每个月有5000元的固定收入。自从他到工厂上班后,土地就流转给了村集体,还能得到固定的流转收益。

双堆集镇高家村党总支书记张玉朋告诉记者,随着“共富梦工厂”的增多,回乡就业的农民越来越多,他们对村“两委”也提出了更多服务需求。比如说要增加村里的健身设施,希望修建一些文化娱乐场所。村“两委”也在与时俱进地提升基础设施条件和管理服务水平,尽力满足村民需求。

“自从引进了4家企业后,现在村集体收入从以前的负数变成了现在的103万元。我们村现在每年为60岁以上老人免费理发,70岁以上老人每年发100元补助,村里对二孩家庭奖励1000元,三孩家庭奖励3000元。村里有考上大学、当兵的家庭等都有奖励。村里修路、修桥、修井、安装路灯都一一实现了。”双堆集镇吴井村党支部书记马香龙感叹。

城乡融合加速,产业活力增强

在百善镇鲁店村的“共富梦工厂”加工车间里,村民周彩霞熟练地操作着自动化烘干设备。周彩霞家的土地流转给了合作社,每年能拿到稳定的流转费,她自己则在车间上班,每月有固定的工资,日子过得比以前红火多了。

退役军人陈永红去年在鲁店村承包了1000多亩土地种植土豆,凭借先进的种植技术和科学管理,当年便取得了良好的收成。尝到甜头的他,在2025年进一步扩大规模,又承包了3000多亩土地。陈永红的土豆种植产业实现了耕种管收一条龙。从播种到收获,各个环节都需要大量人力,这为当地村民创造了众多就业机会。村里利用产业衔接资金在村中建厂房租给陈永红,建在村中的工厂也方便村民在家门口就业。陈永红每天都在地里与村民一同劳作,大家一边干活一边交流,分享着种植经验和生活趣事。

村里的农业龙头企业不仅带来了先进的生产技术和管理理念,还吸引了不少城市人才前来就业。来自市区的技术员邱振明,每天往返于城乡之间,指导村民科学种植。他说:“鲁店村的发展潜力很大,在这里工作既能实现自身价值,又能感受到乡村的宁静,比在城里挤地铁舒服多了。”

随着产业的发展壮大,鲁店村的基础设施也日益完善。记者在村里看到:标准化的钢构厂房、宽敞的柏油路,超市、快递点等一应俱全,生活便利性丝毫不逊色于城市。

既有田园风光,又有产业活力,建设在田间地头上的一个个“共富梦工厂”像一道道桥梁架在城乡之间,一幅城乡融合发展的美好画卷正在濉溪乡村生动呈现。

农民日报·中国农网记者 杨丹丹

http://ah.people.com.cn/n2/2025/0808/c227131-41316867.html?_refluxos=a10

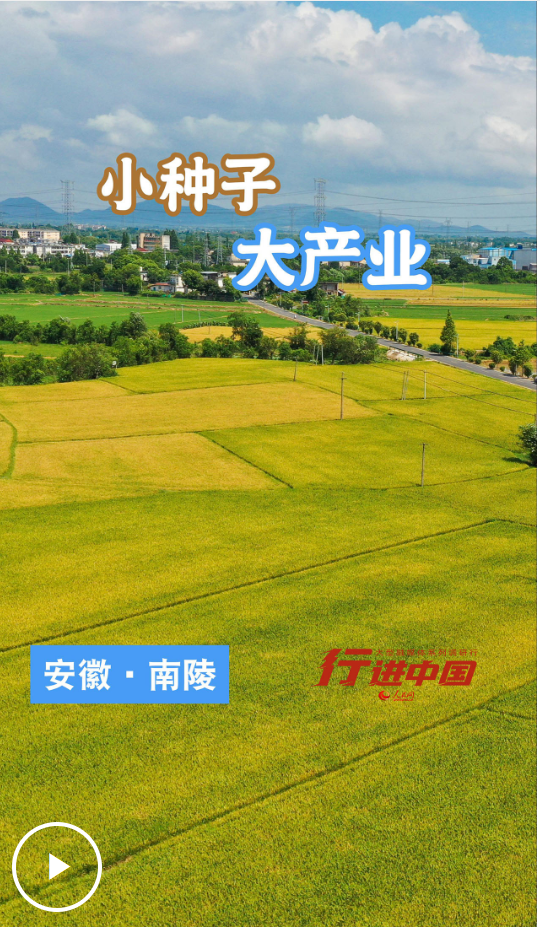

安徽南陵素有“芜湖米市 南陵粮仓”的美誉,这里河湖交织、水网密布,是常规水稻、紫云英良种的重要繁育基地。在科技赋能下,近年来南陵县种业发展迅速,有27个水稻品种通过了国家、省主要农作物品种审定委员会审定。一粒粒种子,正在为南陵的发展贡献着坚实力量。

(责编:关飞、金蕾欣)

中安在线、中安新闻客户端讯 “国将不保,家亦焉能存在?”在合肥市高河埂社区红色文化长廊,两封泛黄的家书静静列于其上,红色的展牌标注着它们的特殊意义——这是抗日名将蔡炳炎留给家人的“传家宝”,更是用热血书写的家国记忆。近日,蔡炳炎烈士的孙女胡清向中安在线记者讲述了“传家宝”背后的故事,揭开了一段跨越八十余载的英雄往事。

血染家书:“国将不保,家亦焉能存在”

在合肥市大蜀山革命公墓纪念碑旁,坐落着抗日烈士蔡炳炎的雕像。

“连日致书,谅已邀揽,先后汇带之款,前函所述办法,务希切实作到,是为至盼......”雕像前,胡清手捧家书,蔡炳炎的字迹刚劲有力。1937年8月22日,这位黄埔一期学员、201旅少将旅长在常州城北洪庙写下最后一封家书。彼时淞沪会战已爆发十日,日军援兵不断涌入,前线战事胶着。蔡炳炎主动请战,抗击日军。

“殊不知国难至此,已到最后关头,国将不保,家亦焉能存在。”家书中,蔡炳炎没有提及战场的惨烈,却以“国与家”的辩证叩击人心。他同时交代了女儿的婚事、家庭账目的管理,甚至细致地提到“老八(即胡清的父亲蔡浙生)资质甚佳,我颇爱之希注意保育为要”。这些琐碎的家事,成为他留给妻小的最后牵挂。

写下家书后不久,蔡炳炎率部在淞沪战场与日军展开殊死搏斗,流弹击中了他的身躯。蔡炳炎壮烈牺牲,勤务兵冒死将其遗体背下战场,经上海、安庆辗转运回合肥老家。“爷爷牺牲时,父亲才8个多月大。”胡清一边抚摸着家书,声音哽咽,“这两封家书,是爷爷留给我们不多的念想。”

跨越时空:永不灭的家国情怀

“父亲直到40多岁,才通过奶奶带回的照片知道爷爷的模样。”胡清回忆,1937年蔡炳炎牺牲后,妻子赵志学带着长子前往美国,年幼的蔡浙生则留在合肥由亲戚抚养。直到上世纪80年代,始终未改国籍的赵志学返乡,才将珍藏多年的老照片交给儿子。“奶奶告诉他,‘你很像你的父亲’。”胡清也同样有着瘦长的面颊和高挺的鼻子。

这份爱与思念,跨越时空,坚如磐石。赵志学终身未改嫁,将两封家书装裱后放在床边,无论迁居哪里,都随身携带。“奶奶常说,这是爷爷用命换来的念想,不能丢。”胡清说,上世纪80年代,赵志学将家书与蔡炳炎用过的派克钢笔捐给中国革命博物馆和中国人民抗日战争纪念馆,“她觉得,这些东西属于国家,应该让更多人看见。”

精神传家:从“三爱”家风到见义勇为

在蔡家,传家宝不仅是文物,更是精神的载体。蔡浙生已去世,在世时他常对子孙说,“父亲有‘三爱’精神——爱国、爱民族、爱家。”蔡浙生自己也身体力行,先后加入民革和共产党,担任合肥市政协委员,积极联络海外华侨回国投资。2015年,蔡浙生曾作为抗日英烈家属,受邀参加纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵仪式,坐在阅兵车上驶过天安门广场。

这种家国情怀在家族中代代相传。在蔡炳炎故居原址附近有一条炳炎路。2023年秋天,胡清的弟弟蔡文革在炳炎路附近救起一名落水妇女,因事迹突出获评瑶海区“见义勇为英雄”以及“合肥好人”。“我们从小在南淝河岸边长大,水性好是一方面,但更重要的是,爷爷的精神一直在影响着我们。”胡清说。这一事件还曾引发网友热议:“英雄的后代也是英雄!”

如今,蔡家的第五代子孙已经十几岁,每逢清明节,胡清和哥哥们都会带着孩子们来到陵园,讲述太爷爷的抗日故事。“我会告诉他们,‘国将不保,家亦焉能存在’不是口号,是先辈用鲜血印证的真理。”胡清指着家书,“现在生活好了,但不能忘了来时的路。”

据了解,胡清正计划将家族保存的家书等资料进行系统性的整理。“这些传家宝承载的不仅是我们一家的记忆,更是一种精神传承。”她说,“希望更多人能从爷爷的故事里,读懂什么是家国情怀。”(记者 徐慧冬 段玉)

8月5日,亳州市蒙城县庄周街道鲲鹏湖社区举办全民健身展示活动。图为群众在舞动彩带龙。 胡卫国 摄

8月5日清晨,自行车运动爱好者在芜湖市峨溪河畔骑行晨练。肖本祥 摄

8月7日,2025年合肥市“全民健身日”主题活动暨2025年合肥市全民健身运动会特色健身展示在肥东县全民健身中心举行。何体宣 摄

8月3日晚,芜湖市群众在公园里休闲健身。鲁君元 摄

8月2日,2025年安徽省社会体育指导员交流展示大会暨“长三角”优秀社会体育指导员交流展示大会在池州市体育馆举行。韦韬 摄

8月4日,安庆市岳西县2025年“村BA”篮球联赛在白帽镇火热开赛,来自各乡镇村21支代表队展开激烈角逐。王先国 摄

8月2日,在池州市举行的2025年安徽省体育宣传周启动仪式上,小朋友表演绩溪手龙舞。韦韬 摄

“清晨阳光洒满街,绿荫跑道我最爱!肌肉燃烧,呐喊痛快,挥洒汗水,永不言败。趁现在,趁现在,让热血澎湃,为运动喝彩……”8月2日上午,池州市体育馆,在2025年安徽省体育宣传周启动仪式暨安徽省优秀传统体育项目推介活动上,首次亮相的安徽省全民健身主题曲《快乐健身动起来》响彻偌大的场馆,欢快活泼的节奏、朗朗上口的歌词瞬间点燃1000多名现场观众的热情。

全民健身,你我同行。8月8日是我国第17个“全民健身日”,所在周是第3个“体育宣传周”。从发布安徽省全民健身专属IP形象“徽阳阳、徽跃跃”,到启动“我的运动故事”征集活动;从优秀社会体育指导员分享运动健身故事,到跆拳道世锦赛冠军王莹带领16市全民健身代表共同宣读《全民运动倡议书》,今年的安徽省体育宣传周甫一启幕,便引发群众广泛关注,受到全省各地积极响应。从淮北到江南,全民健身活动百花齐放,如火如荼。

体育文化扮靓百姓生活。在六安市金寨县,“乡村振兴”全国农村社会体育指导员展演活动拉开比拼,来自北京、江苏、山东、湖北、安徽等地的近600名基层社会体育指导员闪亮登场,为体育赋能乡村振兴写下生动注脚。在池州市,安徽省社会体育指导员交流展示大会暨“长三角”优秀社会体育指导员交流展示大会高手集结,广场舞活力四射,健身秧歌韵味独特,柔力球刚柔并济,武术、太极行云流水。在亳州市蒙城县,庄周街道鲲鹏湖社区举办全民健身展示活动,银发老人表演华佗五禽戏、庄子养生功,少年儿童玩转投壶、陀螺,大人和孩子同享运动快乐。从绩溪手龙舞、颍上花鼓灯、太湖县花梆舞等安徽特色的传统体育文化项目,到街舞、拉丁舞、瑜伽等风靡城乡的现代时尚健身项目,江淮各地集中端出兼具视觉享受与文化内涵的体育盛宴。

赛事活动点燃夏日激情。体育宣传周期间,全省各地聚焦全年龄段群众多样化健身需求,进一步丰富高质量赛事供给。在淮北市,“淮BA”球场上众多草根队员一展球技,吸引一批批市民前来围观助威,为烟火气十足的体育夜市增添更多人气。在六安市叶集区,孙岗乡第五届“村BA”篮球赛激战正酣,吸引远在外地的大学生、务工青年纷纷返乡,加入“村队”展开比拼。在滁州市来安县,长三角太极拳邀请赛密切“体育走亲”,沪苏浙皖30支队伍、近300名太极拳爱好者以拳会友、切磋技艺。在合肥市肥西县,长三角青少年足球邀请赛上演精彩对决,8支U14球队集结绿茵场,一众少年尽情释放活力、挥洒汗水。

科学指导守护群众健康。连日来,科学健身指导公益性活动在各地全面展开,提供全民健身志愿服务,推动全民健身与全民健康深度融合。在合肥市包河区,安徽省体育博物馆携手芜湖路街道办事处举办“体育文化进社区 全民健身享生活”主题活动,设置国民体质监测专区,提供BMI指数、体脂率、肺活量等多项指标的免费检测服务,专业指导老师现场为居民开出“运动处方”。在蚌埠市,科学健身大讲堂火热开展,推动科学健身走进百姓生活,带动城乡群众树立科学健身理念,实现人人“会健身”“享健身”的局面。

动起来,嗨起来,各具特色的全民健身主题活动,在江淮大地掀起运动新风潮。这个夏天,全民健身有多火?合肥市体育局相关负责人介绍:“8月8日前后,全市13个县(市)区、开发区以及各乡镇、街道的全民健身活动将超过130场次,预计将有10万余市民直接参与到‘全民健身日’活动热潮中,共同掀起‘体育宣传周’的高潮。”

8月8日,安徽省“全民健身日”主题活动省级主会场,分别在宣城市宁国市、安庆市桐城市举行。除了举办大型健身展演,展现多元健身文化,全省将免费开放近200个体育场馆,集中开展国民体质检测、科学健身指导以及一系列体育运动赛事,进一步推动全社会增强健身意识,掌握运动技能,养成健身习惯,提升健康水平,让人民群众在运动中增强获得感、幸福感。 (皖体宣 长木)

胡孟晋烈士生平

胡孟晋(1912年—1947年),原名胡永荣,安徽庐江人。幼年丧父,随母移居舒城百神庙钟家畈胡村。1934年从安徽省立池州乡村师范毕业,在舒城办学。1938年,侵华日军进犯华中,安徽大部沦陷。胡孟晋弃笔从戎,投身抗战,参加新四军第四支队战地服务团,同年10月入党。1939年7月,任新四军第五支队司令部秘书,转战淮河以南,津浦铁路东西两侧。1940年,调入地方工作,任中共嘉山(现明光市)县委秘书。为坚持皖江地区的抗日斗争,1943年至1945年春,胡孟晋调任中共(无为)五区工委书记兼组织部长、中共白湖中心县委委员、宣传部长。抗战胜利后,奉命北撤。1947年7月积劳成疾,病逝于河北故城县,后被追认为烈士。

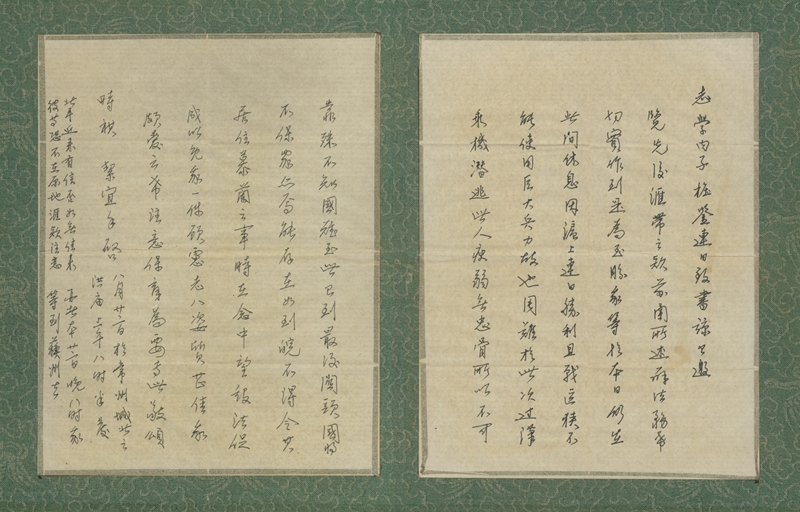

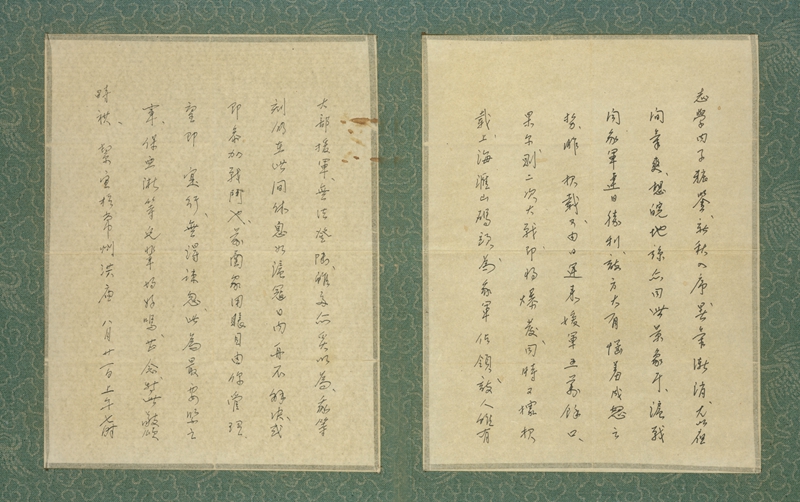

抗战家书中的《辞别书》片段。

抗战家书中《胡孟晋代张轼致母亲》。

“中国要打胜了,就是个强盛的国家,将来没有外国敢欺侮了。我们要中国打胜仗,必须全中国四万万同胞都团结起来……”

“努力吧,妇女解放的先锋!练习吧,未来的演说家!奋斗吧,革命的女英雄!天下无难事,只要专心耳。不怕困难,不怕失败,不怕苦,升天下地皆可以!”

“惠,最亲爱的人……要知道你爱人的走,不是故意抛弃你,而是为着革命,为着独立自由幸福的新中国而努力奋斗的啊!”

——摘自胡孟晋烈士15封抗战家书部分书信

时间回到1938年春夏间,侵华日军大举进犯华中。安徽大部沦陷之际,正在舒城县钟家畈钟家祠堂里办“短期小学”的胡孟晋毅然辞别老母、妻子和尚在襁褓中的儿子,步行数百里,找到位于六安的新四军第四支队,投身革命。胡孟晋通过书信与妻子往来消息,内容有鼓励她发动身边妇女共同投身革命,亦有浓烈的夫妻思念之情,更多是畅谈全民族抗战之意义、胜利之希望、期盼新的中国。

至1945年抗战胜利,妻子张惠保留下15封家书。2004年,张惠的弟弟——受胡孟晋影响参加新四军的张轼引用15封抗战家书的纪念文章被全国媒体关注。2015年,胡孟晋后代决定将家书捐赠给蚌埠市档案馆。

今天,我们再次重温那一封封染着血与火的家书,字字句句,彰显出革命先烈耿耿气节、绵绵亲情;一笔一画,真实再现了一位共产党人在抗战烽火中坚定的革命信仰、赤诚的家国情怀。

谈抗战:

“中华民族生死存亡的关头”

“这次中日大战,是中华民族生死存亡的关头,中国要是打败了,马上就亡国,我们都是亡国奴了。亡国奴的生活痛苦得很,一时也说不完。中国要打胜了,就是个强盛的国家,将来没有外国敢欺侮了,我们要中国打胜仗,必须全中国四万万同胞,都团结起来,同心合力的去打日本鬼子,才能把鬼子赶出中国。”

“妇女同胞们,我们要团结起来,将妇抗会组织起来和健全起来,真正的做些抗敌救国的事,一致努力打走日本强盗,以求中华民族的独立和幸福。”

15封抗战家书中的《妇女抗敌协会讲演词》,书信原文清晰记录,写于1939年11月20日,当时胡孟晋烈士自津浦路东抗日根据地回家探亲。其间,他不仅支持妻子张惠为抗日救亡积极工作,还鼓励妻子动员家乡的妇女组织妇女抗敌协会等抗日救亡团体,并为妻子撰写了这份讲演词。同时,还附上一篇《讲演注意事项》,帮助妻子参加敌后抗日活动。

深受这封讲演词的鼓励和丈夫革命精神的感染,妻子张惠在抗战期间一直从事着后方的宣传动员工作,并成为当地妇抗会骨干。

2005年,已是耄耋之年的张惠接受中央电视台采访时,还能回忆起当年丈夫胡孟晋教给她口述的另一些演讲词:“国难当头,送丈夫参军、送儿子参军,不参军不行,我们中国还有这么多人……人多就是优势,大家合在一块,就有力量!”

谈离别:

“不是故意抛弃你,而是为着革命”

“最亲爱的惠呵,我们又要离别了……谁不愿骨肉的团聚,谁不留恋家庭的甜蜜,要知道国家民族重要……因此又要别离亲人,而远征他乡了。”

“二月来的团聚欢谈,畅言国事,解释问题,你的政治水准提高了,民族意识加强了,革命的阵营中,增加一位健将了。”

“要知道你爱人的走,不是故意抛弃你,而是为着革命,为着独立自由幸福的新中国而努力奋斗的啊!”

“家庭经济之困难,生活之痛苦,我是深知的。要革命成功,须经过困难艰苦的阶段,当此环境中是要立定脚跟……‘国危见忠臣’,在困难中锻炼成真正的革命者啊!”

1939年11月28日,胡孟晋烈士即将返回津浦路东抗日根据地前夕,留下了这封《辞别书》。文中既流露出对爱人的眷恋,更让一位普通共产党人坚定的革命信念呼之欲出。

10年后,舒城解放不久,当张惠得知胡孟晋已于1947年病逝于河北故城县,她决定北上将烈士遗骸运回家乡。她仅用一床棉被,自带干粮,日夜兼程,辗转千里将丈夫遗骸运回,重新装殓后安葬于舒城钟家畈。这是一位妻子对丈夫的深情回应,而其“马革裹尸还”之义举也在舒城家乡被人们广为传颂。

河北故城县至安徽舒城,逾千公里的路程,她往返的过程和艰辛,张惠终身从未向任何人说起。

谈归期:

“待国运好转,民解倒悬的年头”

“溯自离乡六七年,虽乐得个(人)自敷,然并未习得任何技能,又何颜以持撑家务?……要等待国运好转,民解倒悬的年头。然为期(已不)在远了。近阅报载,意国已无条件投降了,日军(末)日想亦可见。胜利时间迫近,不独国家幸运,(亦)即我家之幸运,惟请大人等不可过急。”

《胡孟晋代张轼致母亲》是15封抗战家书中极为特殊的一封。2004年,经过当事人张轼,即胡孟晋妻弟证实,这是胡孟晋烈士代张轼书写并回信的。当时,张轼的大哥突然在家乡去世,张母(胡孟晋烈士的岳母)急盼张轼回去“持撑家务”。张母只知胡孟晋与张轼同在新四军中,不知此时胡孟晋已在第七师,而张轼在第二师。

代写这封家书时值1944年10月,也是新四军艰难时期。不仅日军并未投降,国统区的新四军家属也被诬为“匪属”,并勒令他们限期回乡“自首”。得知返乡无果后,张母只得对外谎称“张轼在外早已病故”。

5年后,新中国成立。2005年,张轼在撰文纪念胡孟晋烈士着笔至这封家书时,写道“不几年日本投降,蒋帮倒台,果然国运好转了,……可惜他未能亲睹……”

15封家书 80载历久弥新

蚌埠市档案馆今年在《廉洁珠城、从家出发——优良家风主题展》展出了胡孟晋烈士《辞别书》中节选的段落。该展自今年5月建成开放以来,累计超过110多个单位、4800多名党员干部参观学习。

蚌埠市检察院宣教科科长宋刚在看到胡孟晋烈士的这一家书节选后,特意找来《辞别书》全文仔细研读。“中国的革命和建设事业之所以取得今天的辉煌成就,不是吹吹打打、顺其自然而来的,而是无数革命先烈和奋斗者牺牲和奉献换来的。”宋刚觉得,家书既是一封普通的临别信,也是良好家风家教的传承书,胡孟晋烈士无时无刻用自己的言行践行着对革命事业的忠诚与担当……

“我们会用最好的条件保存好这宝贵的文物!”蚌埠市档案馆馆长朱学银介绍,15封抗战家书和两枚信封都保存在恒温恒湿的特藏室内,并均进行了数字化保护。为了用好这宝贵的史料,蚌埠市档案馆自2019年以来,将胡孟晋烈士抗战家书先后在“庆祝中国共产党成立98周年——蚌埠党史图片展”“不忘初心、牢记使命——主题教育档案文献展”“建党百年、初心如磐——长三角红色档案珍品展”“书信家国、尺牍情深——弘扬伟大建党精神·长三角档案联展”等展览中展出。

同时,抗战家书还被制作成党史题材文献纪录片《烽火家书》,短视频、微党课《档案馆里的廉洁故事》《品读烽火家书 牢记初心使命》等。

父亲的遗愿都实现了

——访胡孟晋长子胡德新

已近鲐背之年的胡德新老人是胡孟晋烈士的长子。近日,他在蚌埠市的家中接受采访时,回忆起了父亲的点滴记忆和家书中一些片段。

记者:您对您父亲还有哪些印象?

胡德新:有印象的不多,他当时离家去参加革命时,我才一岁多。1943年,他到无为工作,接我和母亲、弟弟胡勋去短住过一段时间。那时候,我已经记事了,就记得,父亲经常很早出门,很晚回来,我经常倚着门等他回来,却总等不到。他还经常各种打扮,有时候穿的像教书先生,有时候像农民。

记者:您知道父亲当时是在参加新四军吗?

胡德新:当时不知道。只是有一次,他挎着的菜篮子放在了桌上,我当时小,翻看菜篮子里的东西时翻到了一把手枪。还记得当时老百姓对我和母亲都很好。后来,我去了烈属子弟小学直接上的五年级,才知道自己是烈士子女。父亲当时在参加抗日队伍——新四军。老百姓对我们母子的好,其实是在拥护新四军。

记者:15封家书应该不是收到的全部书信吧?您后来可曾听长辈提起其他内容?

胡德新:解放战争三年多,是家里最困难的时期,舒城百神庙的国民党政权要我母亲劝我父亲回家自首,不然要杀我们全家。家乡待不下去,母亲就带着祖母、我和我两个弟弟四处流浪,给别人打短工。当时三弟还在襁褓当中,一家人都在苦挨时间。记得祖母曾对我说,1941年,已经外出革命四五年的父亲写信给家,要求家里借钱或变卖家产寄给他,支持他的“生意”。我当时听不懂,后来才知道父亲信中的“生意”其实是隐语,即革命活动。我对父亲的崇敬之情更多了几分。

祖母提到的这封信,应该是遗失了。母亲为了保存这15封家书,真是当成了“最珍贵的东西”,直到2004年,他拿给我舅舅(张轼),我们才知道家书的存在。

记者:今年是抗战胜利80周年,15封抗战家书捐给档案馆也10周年了,您有没有什么心里话想对父亲说的?

胡德新:我想对父亲说,非常遗憾,您没有看到新中国成立,也没有看到您的三个孩子长大成人。您寄回家的信,我们都收到了!您信中反复提到的革命为了抗日、为了民族独立、为了解民于倒悬、为了建立一个强盛的国家……您的遗愿,都一一实现了。另外,我们这几个小家庭也都挺好,都四世同堂了。

记者 袁野 通讯员 彭浩

来源:安徽日报编辑:王欣

在安徽省合肥市高新区,初创企业合肥和晨生物公司借助基因编辑和人工智能,设计出高效经济的生物合成路径,让微生物细胞“吃进”营养成分,就能产出人类所需的特定原料,实现科研成果跨出实验室“大门”。

然而,企业创始人和高管来自五湖四海,各自科研背景也与当地没有太多交集。那为什么要落脚在合肥创业?

“政策兑现的稳定性,能帮助我们对冲创业风险的不稳定性。”和晨生物首席技术官周伟正说,公司看中的就是当地政府“一诺千金”的营商环境。

今年3月,习近平总书记在地方考察时强调:“一个地方的发展活力同营商环境密切相关。”7月31日召开的国务院常务会议提出“在建设全国统一大市场、优化营商环境等方面取得更多成效”。

记者在安徽采访发现,“政府履约践诺”是不少企业谈及当地营商环境时的一个高频词。什么是“政府履约践诺”?其又为何成为企业观察营商环境的一个风向标?

着力解决“新官不理旧账”等问题

针对“新官不理旧账”和公共政策兑现不到位、不及时、不全面等问题,安徽从2021年开始就持续开展公共政策兑现和政府履约践诺工作。

“1700余万元的奖补资金,只兑现了不到500万元。”前不久,安徽省芜湖市委依法治市办收到一条问题线索——当地某企业通过安徽省创优营商环境为企服务平台反映,政府白纸黑字承诺的奖补资金至今没有兑现,企业经营也面临一定困难。

“作为全市依法推进公共政策兑现和政府履约践诺专项行动的牵头单位,我们接到问题线索后,第一时间就调度督促。”芜湖市委依法治市办有关负责人说。工作提示单随即发到芜湖市弋江区委依法治区办,要求第一时间了解企业诉求,分类施策、依法化解。

经核查,该企业反映的情况基本属实。根据2020年12月以来与企业签订的相关协议,芜湖高新区管委会和弋江区白马街道共拖欠该企业1300余万奖补资金。

承诺的真金白银怎么兑现?

本着尊重契约精神、解决企业实际困难、优化营商环境的原则,弋江区委依法治区办组织营商办、工信部门、投资促进部门就企业反映问题如何化解进行深入探讨;白马街道办、弋江区投资促进中心与企业进行多轮坦诚、务实协商……目前,涉及芜湖高新区管委会的奖补资金,已开具兑付单;涉及白马街道的资金则达成分期支付方案,2025年底前完成剩余款项支付。

“真没想到会有这么大的解决力度。”该企业负责人说,政府履约践诺为企业发展提供了真金白银的助力,从中也感受到政府支持民营企业的决心。

多渠道收集、清单化办理、闭环式解决……近年来,聚焦招商引资、招才引智、创新创业等重点领域政策兑现问题,安徽通过线索征集、企业上报、主动咨询等方式开展全面排查,持续梳理化解有诺不践、延迟兑付等历史遗留问题。

“法律权利义务关系明晰、具备条件的立即兑现履约;暂不具备条件的限期兑现履约;权利义务关系有争议的,明晰责任后再兑现履约。”安徽省委依法治省办副主任,省司法厅党委书记、厅长罗建华介绍,通过持续推动政策落实到位、持续推动承诺兑现到位、持续推动欠账清欠到位。截至目前,安徽全省已累计摸排履约践诺问题6769件,推动兑现政策资金93.8亿元。

“一手清理存量,另一手坚决遏制增量。”安徽省司法厅法治督察处处长张艳楼说,安徽为此加强政策制定和合同签订前置性合法合规审查,特别是在招商引资中加强项目论证,防止因急于招商过度、违规、越权承诺,避免“说到做不到”而衍生新问题。

提升的是政府公信力,提振的是企业发展信心

推进政府履约践诺过程中,既要解决一些地方和部门在思想认识、问题化解、政策实施等层面的问题,也面临着财政运行紧平衡状态下,资金兑现压力增大等现实难题。

那为什么政府履约践诺在安徽有这么高的“优先级”?在一个被“兜底”的承诺里,记者找到了部分答案。

安徽省淮南市寿县的吴章胜返乡创办了寿县博轩箱包有限公司。经人介绍,他得知寿县三觉镇陈岗村有处不错的厂房,便与村里签下租赁协议,并马不停蹄地开始组织生产。

但一条厂房腾退通知,让吴章胜阵脚大乱。原来,他租下的厂房当年是利用扶贫资金所建,现状为设施农用地,如今用于箱包生产,属于私自改变土地用途。有关部门在督察违法用地线索时,依法将其列为违规使用农业用地项目,限期整改随之而来。

“我和村里签合同,不也是跟公家打交道嘛,所以才敢放手投入。政府要是这么不负责任,哪个企业还敢来办厂?”吴章胜遂向安徽省创优营商环境为企服务平台投诉。

4月30日接到投诉件后,淮南市委依法治市办当天就向寿县县委依法治县办发出工作指引清单,要求依法依规及时办理。一场政府履约践诺行动随即展开。

“博轩箱包虽不是跟镇政府签的合同,但村里向企业作出承诺同样关乎政府公信力。作为属地政府,镇里在企业面临困难时应该担起责任,积极为企业纾困解难。”三觉镇镇长李媛媛说。

为保障企业继续生产经营,李媛媛四处沟通协调,几天内就在镇里找到了另一处合适的厂房。“鉴于企业搬迁对经营产生的影响,我们还协调为企业减免了部分租金,帮助企业尽快恢复生产。”李媛媛说。

记者在博轩箱包搬进的新厂房里看到,目前生产不仅重回正轨,而且规模还有所扩大,工人们也正赶制一批出口海外的外贸订单。“我们的产品对路,现在又有了稳定的发展环境,我的目标就是争取几年内把公司做成规上企业!”吴章胜踌躇满志。

“推进政府履约践诺,提升的是政府公信力,提振的是企业发展信心。”安徽省委依法治省办成员、省司法厅党委委员、副厅长张国安表示,近年来,安徽采取先试点、再推广的做法,先后出台依法推进公共政策兑现和政府履约践诺专项行动1.0版、2.0版、3.0版,从省级层面常态恳谈、市级层面“企业家接待日”,到县级层面“上门办公会”、乡村层面包联走访等,形成全域发力。

“下一步,我们将尽快建成安徽省招商引资合同协议履约监管应用系统,形成闭环、可溯源、可追踪的‘全生命周期’合同履约监管体系。”张国安说,要通过建立政府失信惩戒机制,推动“政府承诺+社会监督+失信问责”闭环运行,构建正向激励、失信必惩的良好信用生态。

打造言必信、行必果的法治政府、诚信政府

在位于大别山腹地的安庆市岳西县,一张辐射各乡镇的零售网络关乎民生保障。

2022年之初,作为当地首个实现跨区域经营的商贸企业,岳西县新纪元百货有限公司决定投建大型冷链仓储中心,提升企业保供服务能力。但随着经营规模扩大,资金紧张成为企业面临的难题,1万立方米冷鲜保存仓库项目迟迟未能完工。

正当公司总经理汪新一筹莫展之际,2022年4月的一天,岳西县司法局工作人员突然登门。“当前,省里正推进公共政策兑现和政府履约践诺专项行动,企业有什么问题想反映吗?”岳西县司法局党组成员贾慧勇开门见山。“冷库建设缺钱,政府能不能帮一把?”汪新抱着试一试的心态,借此机会说。

听完企业诉求,贾慧勇认为这个虽然不属于政府“有诺不践”,但县里搭建的公共政策兑现服务平台,正常态化梳理整合各部门出台的惠企政策,让这些好政策及时、有效触达企业,又何尝不是一种公共政策兑现?

说干就干,岳西县司法局与县商务局通过对照全县惠企政策,分批分类逐项梳理。功夫不负有人心,梳理发现县里当年获批成为全国首批县域商业体系试点县,新纪元公司的冷库建设符合纳入岳西县商业体系建设项目库的条件。

“通过‘一网’通查、‘一键’匹配、‘一秒’推送,企业确认申领意愿后,就启动了政策兑现程序。”贾慧勇说,如今的“免审即领”改变了过去企业先申报、各级层层审核把关的繁琐程序。

随着公共政策资金的兑现,企业已顺利完成项目建设,去年的营业额再创新高。“这几年我们又申领几次奖补资金,用于乡镇商贸中心的改造升级,基本都是一次性提交材料,‘一步到位’享受申报资金,不再需要企业线下‘跑腿’了。”汪新说。

近年来,安徽各地不断探索惠企政策的高效兑现,比如芜湖市就迭代升级“惠企政策网上超市”,让惠企政策“免申即享、即申即享、限时即享”,变过去的“企业找政策”为如今的“政策找企业”。

目前,安徽依托“皖企通”搭建公共政策兑现应用系统,聚焦科技创新、就业创业、减税降费等重点领域,初步实现涉企审批一网通办、惠企政策精准推送、政策兑现直达快享。今年以来,全省通过“皖企通”兑付财政资金24亿元,惠及企业近万家。

“作为法治政府建设率先突破的牵引性工作,如今政府履约践诺被列为各级党委、政府‘一把手’工程,以更高站位、更大力度系统谋划提升,打造一流营商环境升级版。”罗建华说,要通过持续推动公共政策兑现和政府履约践诺提档升级、拓展深化,努力打造言必信、行必果的法治政府、诚信政府。

本报记者 张 璁《人民日报》(2025年08月07日 第 19 版)

【详情】