1月23日,章伯涵从安徽医科大学图书馆走出。

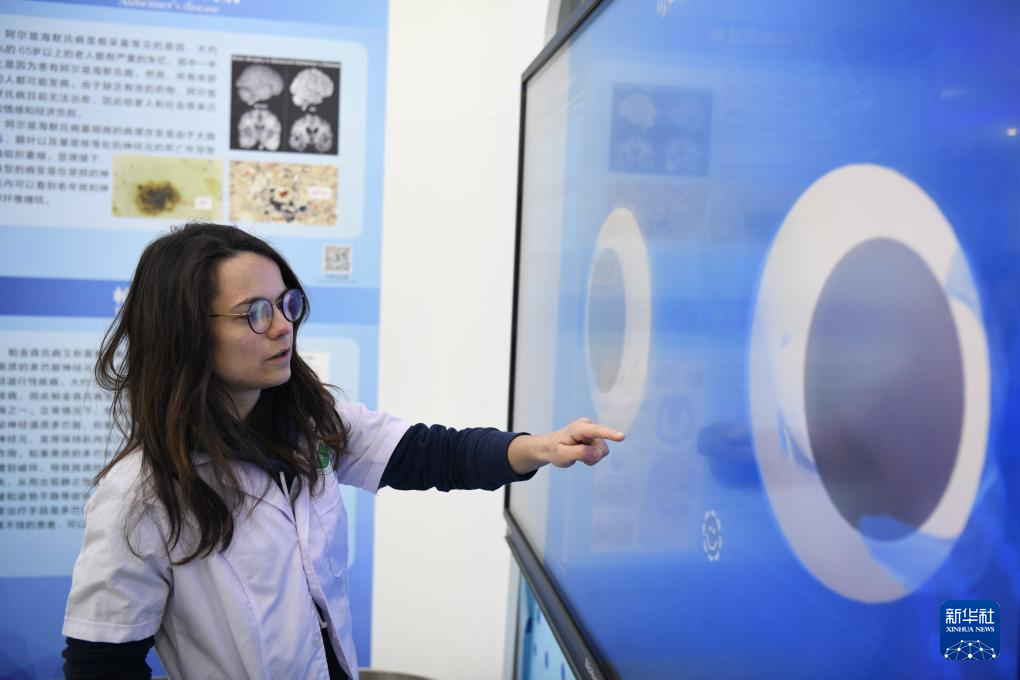

今年21岁的章伯涵来自法国里昂,是安徽医科大学国际教育学院临床医学专业2019级学生。

章伯涵5岁开始跟着父亲学习太极拳,这让她从小对中国产生了无限向往,2019年她选择来到中国求学。学习之余,她跟着安徽池州的一名太极拳老师继续学习太极拳,并于2023年10月在中国大学生武术套路锦标赛中获得留学生组女子陈式太极拳和太极拂尘两项一等奖。

除了武术,章伯涵还非常喜欢爬山,“印象最深刻的是游览黄山,感觉自己仿佛身处一幅中国山水画中,我第一次明白了什么叫做奇松怪石。”壮美河山、特色美食、传统文化,章伯涵对中国的热爱不断加深。谈到将来,章伯涵希望完成学业,用医学专业知识帮助别人,同时让更多人了解中国。

新华社记者 张端 摄

1月23日,章伯涵在安徽省合肥市天鹅湖畔练习太极拳。新华社记者 周牧 摄

1月23日,章伯涵在安徽省合肥市天鹅湖畔练习太极拳。新华社记者 张端 摄

1月23日,章伯涵(右)在位于安徽省合肥市的安医大第一附属医院学习临床知识。新华社记者 张端 摄

1月23日,在安徽医科大学临床药理研究所,一名教师向章伯涵(左)介绍炎症免疫性疾病的相关知识。新华社记者 张端 摄

1月23日,在安徽医科大学临床药理研究所,章伯涵在进行医学实验。

2023年5月27日,章伯涵在位于安徽省黄山市的黄山风景区游玩。新华社发

2023年10月8日,章伯涵参加中国大学生武术套路锦标赛。新华社发

1月23日,章伯涵在安徽医科大学人体科学馆体验智能化交互学习平台。新华社记者 张端 摄

1月23日,章伯涵(后)在安徽医科大学学习心肺复苏术。新华社记者 张端 摄

1月23日,章伯涵(左)在安徽医科大学进行腹腔镜手术操作初级训练。新华社记者 张端 摄

1月23日,章伯涵在安徽医科大学图书馆内自习。新华社记者 周牧 摄

近年来,安徽省通过生态环境保护,湿地资源和规模得到大范围改善,为候鸟迁徙提供了良好基础。

同时,安徽依托巢湖湖区以及省内长江段、淮河段和新安江段优质的湿地,为候鸟迁徙提供了丰富的停留补给资源,吸引了如东方白鹳、白鹤、青头潜鸭等珍稀鸟类前来停留补给。

记者:郭晨

《 人民日报 》( 2024年01月28日 第 01 版)

走进安徽省淮北市烈山区古饶镇草庙村,艾草“微工坊”映入眼帘,卷艾条、制作艾草包、填充艾草枕头……工坊生产车间内一派忙碌景象。“工人都是本地人,我们努力帮助大家解决就业问题。”工坊负责人孙伟说。

草庙村种植艾草历史悠久。几年前,孙伟在草庙村等地建起艾草种植基地。去年,公司仅艾草就卖了8000多吨,实现营业收入1700余万元。依托艾草发展起来的一个个“微工坊”,成为带动村民增收致富的新路子。

近年来,为解决农村闲置劳动力增收渠道窄、村级集体经济收入少等难题,古饶镇按照闲置优先、就近便利等原则,因地制宜盘活村里的废弃厂房等集体建设用地,围绕艾草种植加工、布鞋制作等产业,大力推进“一村一工坊”建设。

“艾草粉原材料有人送上门,做好了有人上门收,不耽误照顾老人孩子,一个月还能挣不少钱呢!”村民秦秋芬对现在的生活很满意,边说边干,手脚麻利。

古饶镇党委书记陈平生介绍,针对一些特殊群体,当地“微工坊”将原材料等送到村民家中,村民在家就能加工,“打通分发、加工、回收全流程,畅通‘微工坊’供需链和加工链。”

走进古饶镇南园村“微工坊”,工坊负责人李维斌正带领6名村民制作布鞋,“经过30多道工艺制作出的布鞋,吸汗、透气,穿起来很舒服。工坊制作的传统布鞋广受欢迎、销量很好。”

“采取‘非遗+文创+订单’模式,群众务农、就业、持家都不耽误,还能把布鞋制作技艺更好地传承下去。”李维斌说。

“通过实施党建引领、村企合作、农户参与发展模式,‘微工坊’成为带动农户增收、壮大村集体经济的有效途径。”烈山区委常委、组织部部长丁晓莉介绍,古饶镇12个“微工坊”全部建成后,可提供就业岗位超1200个,人均年增收3.6万元以上。

凝心聚力奋进新征程 真抓实干谱写新篇章

省十四届人大二次会议胜利闭幕

韩俊当选省人大常委会主任并发表讲话 张韵声当选省人大常委会副主任 通过关于政府工作报告等六项报告的决议

1月27日上午,安徽省第十四届人民代表大会第二次会议圆满完成预定的各项任务,在雄壮的国歌声中胜利闭幕。

会议应到代表724人,出席本次全体会议代表708人,符合法定人数。

本次大会执行主席韩俊、丁向群、陶明伦、何树山、王翠凤、杨光荣、刘明波、韩军、魏晓明、张祥安、李中、丁纯、朱浩东、凌云、黄晓求、陈冰冰、王飞、郭再忠在主席台前排就座。陶明伦主持大会。

安徽以更大力度开拓国际市场,吸引和利用外资——

巩固外资外贸基本盘

在芜湖市鸠江区四褐山段长江江面上,货物运输船舶在长江航道上安全有序航行。(无人机照片) 本报通讯员 王玉实 凃晓静 摄

畅通开放大通道

安庆市长江水域江面上船只往来穿梭,一艘艘装满物资的货轮在航道上有序航行。刘伯顺 摄

安庆市长江水域江面上船只往来穿梭,一艘艘装满物资的货轮在航道上有序航行。刘伯顺 摄

不断扩大制度型开放

六安法式鹅肝火了,掀起了一场安徽“农业大摸底”。一时间,全椒碧根果、宿州伏特加、旌德灵芝、阜阳番茄、皖北牛肉纷纷“浮出水面”,让很多人惊讶之余又惊喜。

江淮大地,物产丰富,这真的不是说说而已。

“粮食产量830.16亿斤,再创新高”“新认定长三角绿色农产品生产加工供应示范基地100个,绿色食品全产业链产值1.2万亿元”……在今年安徽省两会上,省政府工作报告中2023年的多个数据,透露着这个农业大省的非凡实力。

今年如何继续挖掘“农业宝藏”,给人们带来更多惊喜?安徽省政府工作报告给出了答案,也引发了人大代表们的纷纷热议。

六安霍邱法式鹅肝。沈士刚摄

做好增值大文章,“六安法式鹅肝”未来将更好吃、更好买

原产于法国西南部朗德县的朗德鹅,是世界上著名的鹅肝专用品种,也是六安养殖的主要品种。

“养殖朗德鹅,鹅肝1公斤能卖180元,价格是普通鹅肉的十几倍,未来如果能做好深加工,不但消费者购买品尝更方便,还能带动更多人增收致富。”1月24日,省人大代表、六安龙翔美食王禽业有限公司董事长胡建远在接受记者采访时说。

胡建远介绍,2023年,六安市霍邱县鹅肥肝产量占全国的三分之一以上,一产产值13亿元,综合产值17.1亿元,已成为助推六安市乡村全面振兴的重要产业。

今年的安徽省政府工作报告中,对于2024年重点工作,胡建远特别关注“做好‘粮头食尾’‘畜头肉尾’‘农头工尾’增值大文章”“深化农产品加工业跨越提升行动”。同时,他带来了关于支持六安市加快推进鹅产业高质量发展的议案。

朗德鹅。霍邱县委宣传部供图

围绕朗德鹅品种的选育复壮、精深加工水平不高等问题,胡建远建议相关部门协调科研院所开展相关工作,推动鹅产业全产业链开发、全价值链提升,同时加大对该产业发展的财政金融支持力度。

同样来自六安的安徽省人大代表汤翠琳,是一名从事农业电商的年轻大学生。

“卖掉的叫赚钱,卖不掉的都是成本。我们要生产出好的产品,也要高质高效低成本地将产品卖向市场,让全国乃至全世界的客户去消费。”此次省两会,围绕“农村直播电商”,汤翠琳建议加大对农村电商的扶持,支持重点企业打造产业链供应链,围绕特色产业重点发力,并积极对接长三角的直播达人和“网红”。

绿色食品迎风口,科技强“芯”让阜阳番茄更红火

很多阜阳本地人都不知道,有一款本地产的番茄,尽管每斤价格接近16元,可在长三角大城市仍然供不应求。

“以前不少西红柿品种,为了耐保存、耐运输就放弃了口感。伴随消费升级,怎么实现从‘吃得饱’到‘吃得好’?2018年,我们开始鲜食番茄的研发种植,目前国内外都有合作的科研团队。”安徽省人大代表、安徽瓦大现代农业科技有限公司董事长吕彬介绍说。

大棚内,工人正在采摘番茄。瓦大公司供图

近年来,伴随着长三角一体化,个头不大、酸甜可口的阜阳番茄“瓦大1号”,逐渐打开了长三角市场,2023年销售额突破2亿元。

阜阳番茄的名气逐渐响亮,但如何在保证品质的情况下扩大生产规模,还有很多工作要做。今年的安徽省十四届人大二次会议上,吕彬就带来了关于加强安徽省农业种质资源保护与利用的建议。

“农业种质资源是现代农业的‘芯片’,今年省政府工作报告提出‘推进十大千亿级绿色食品产业全产业链发展’,就需要更加重视种质资源的保护利用。”吕彬建议安徽完善保护体系,提升保护精准度,推动种业科技自立自强,同时设立省及地方专项资金,构建多层次收集保护、多元化开发利用、多渠道政策支持的种质资源保护利用新格局。

临泉“中原牧场第六养殖小区”内,肉牛正在吃饲草。人民网记者 陈若天摄

肉牛产业振兴,皖北牛肉值得更多期待

今年的安徽省政府工作报告,在2024年重点工作中,提出“深入实施‘秸秆变肉’暨肉牛振兴计划,构建肉牛良种繁育体系,力争肉牛饲养量达200万头”,引起很多来自皖北的省人大代表的关注和热议。

2023年,安徽启动实施的“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划,唤起了很多人对皖北牛肉的味蕾记忆,其中就包括著名相声演员牛群代言的蒙城特产“五洲牛肉干”。

在安徽打出第一个全国知名的牛肉制品,蒙城县的肉牛产业有着曾经的辉煌。如今,随着安徽省“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划的实施,蒙城肉牛产业迎来快速发展的“新风口”。

蒙城一牛肉制品企业内,工人正在制作牛肉串。人民网记者 王晓飞摄

“下一步,蒙城将铆足干劲、乘势而上,加快肉牛产业全产业链发展,力争饲养量到2024年底达到15万头以上,到2025年底达到20万头,努力实现肉牛全产业链百亿级产值的目标。”省人大代表,亳州市人大常委会副主任、蒙城县委书记孔祥永说。

此次省两会,省人大代表,阜阳市临泉县滑集镇党委委员、南杨小庄村党支部书记马具广,围绕支持皖北肉牛高质量发展也提出了不少建议。

“在调研中,我们发现地方在发展肉牛产业时,会遇到农业设施用地总量不足、良种繁育体系不健全、粪污资源化利用压力增大等问题。”对此,马具广建议,对养殖大县在设施农业用地进出平衡指标方面给予重点保障,从省级层面对良种繁育统筹布局,并建立对养殖大县的粪污资源化利用激励补助机制。

为实现畜牧业的可持续发展,省人大代表、阜阳律师协会会长韦东等提出了关于制定《安徽省畜牧条例》的议案,通过立法为人民群众提供更加安全、健康、优质的畜产品。

在黄山市中心城区屯溪的南溪南古村落,距离黄山市中心仅6.5公里,“出则都市繁华、入则古村田园”。南溪南村有1100多年历史,早在南宋时期就形成了豆腐产业,清嘉庆年间达到鼎盛。《乡行记——新时代中国乡野调查》南溪南篇(上),让我们一起看如今的南溪南,在乡村振兴的助力下如何旧貌换新颜。

乡行记·新时代中国乡野调查|“大黄山”下的古村机遇:“创意食尚”南溪南

新华网记者 黄浩

“白墙黛瓦马头墙,回廊挂落花格窗”。简练、大气的院落留白,让徽派古建筑的视觉效果充分延伸,塑造出风雅、开阔的空间意境。看起来简单的模样,却藏着无限的可能。

在推进乡村振兴的过程中,徽派古建筑富集的黄山各地巧妙地将这种“留白美学”活化为传统村落的建设逻辑。近年来,通过“古村留旧”“生态留绿”“开发留白”等举措,力图将传承千年的徽州古韵打造成兴盛当代的美学样本。一幅全新的“新安山居图”画卷正徐徐展开。

“留白式的发展”究竟给黄山的传统村落带来了怎样的改变?新华网“乡行记”栏目组沿新安江而上,走入西溪南村和南溪南村,在被喻为“黄山母亲河”两侧传统村落的变化细节中,试图还原当代“新安山居图”的绘制路径。

今日播发“‘创意食尚’南溪南”。

“出则都市繁华,入则古村田园。”吴小平说,这是他在跟吴志明反复交流村建工作经验后,双方得出的共识。

吴小平是南溪南村的党支部书记,吴志明是西溪南村的党总支书记。共同的姓氏从一个独特角度显示着两个“溪南”古村之间微妙的关系。

同样都是吴姓大村,同样是传承千年的古村,同饮新安江一江水……不同的是,西溪南开发较早,在享受如织游客带来的文旅产业红利时,南溪南还在考量如何才能把相近的古建和文化资源开发出来。

2022年7月,南溪南和西溪南两村签署协议,开始结对共建。初衷就是,让南溪南尽快发展起来,让新安江畔两颗“溪南明珠”交相辉映。

从这一年开始,两村部分村干部互相挂职,联合开展创意活动,定期开展乡村运营交流会,共建乡村振兴美学小组……

吴小平说,通过共建,南溪南坚定了“留旧”,保护古村肌理和“微改造”开发的理念已经深达每个村民心中;持续“留绿”,通过环境改造和“美丽庭院”评比,让村子整体靓丽起来;在创意开发中,不断激发村集体经济“活力”……

“和西溪南相比,现在‘入则古村田园’已经进入开发正轨,但南溪南必须走一条和西溪南不一样的路。”吴小平说,平时他喜欢一个人绕着村子走走。看村里的几十幢古民居,看村头的那两座古牌坊,更是在盘算着村子的未来。最终,南溪南集体决定把豆腐作为发力的一个核心点。

南溪南是黄山市内远近闻名的豆腐村,古法豆腐制作技艺在这里已经传承了800多年。近年来,该村致力于把豆腐作坊打造成“放心坊”“美丽坊”“致富坊”。

位于村中心的汪家豆腐坊就是南溪南“三坊”的典型。

汪敬耀和程年君这对“80后”夫妻是汪家豆腐店的主人。2016年,他们回村创业。为了让游客可以看到完整的古法豆腐制作工艺,他们第一批在豆腐坊外墙安装了玻璃,实现了“明厨亮灶”。程年君说,豆腐制作更透明,“汪家豆腐”的品牌也更响亮了,许多游客和周边市民纷纷前来购买豆制品。2023年毛收入有100多万元。

在“明厨亮灶”的背后,游客看不到的地方,村里更是做了大量的工作,支撑了豆腐产业的发展。

“以前村里流传着一句话,南溪南地上有条‘污水龙’。”吴小平坦言,“污水龙”指的就是做豆腐产生的污水。他介绍,为了化解这一污染难题,一方面村里集中开展了代替燃煤锅炉行动,升级改造豆腐作坊硬件设施;另一方面,向上积极争取1500多万元专项债资金,实施“整村雨污分流”项目,将豆腐制作产生的污水装进管网,让“污水龙”的顽疾得到根治。

“现在全村有已有新式豆腐作坊23家,带动了200余人的就业。”吴小平说。

豆腐产业的兴起,让南溪南看到了特色美食的潜力。

思路起于豆腐,却不止于豆腐。美食文化的IP还可以提升。记者了解到,南溪南村集体租赁了村内10栋闲置房屋,引进第三方运营团队上海蓝镇文旅,围绕豆腐村的主题,共同打造了南溪南“食尚街”豆腐特色文化美食项目。

卓文的小食堂就是“食尚南溪南”项目引入的业态。当地人热情地称呼卓文为黄山的“洋女婿”。这个生于美国亚利桑那州的“90后”小伙子,特别喜欢徽菜,一有空就向当地名厨学艺。他把西餐做法融入徽菜,创新了“臭鳜鱼披萨”等菜品。这道“臭鳜鱼披萨”,2023年在社交媒体上迅速走红,吸引了大量粉丝。卓文爱人邱桐说,现在几乎每天都会有粉丝慕名前来品尝。

除了卓文的小食堂,南溪南“食尚街”一期项目对外运营以来,已经形成了幸福豆茶铺、种豆得豆小吃店等十余家美食业态。

吴志明说,“古村活化+美食IP+创意运营”,这是南溪南自己的模式。但吴小平并不满足于此,“不仅要引流,让更多的人到南溪南来,更要让南溪南的豆腐产业走出去。”

吴小平介绍,目前村里已经成立了乡村振兴强村公司——黄山幸福篁南集体经济管理有限公司,设立豆制品品牌,统一包装销售,从本地市场逐步延伸到网络销售。公司成立后,已有“小阿东”“花山谜窟”“千里”“菱络小馋猫”等多个茶干品牌推向全国市场。最新数据显示,2023年,南溪南仅豆腐产值一项就已经超过了3000万元。

更为关键的是,一个豆腐产业,一条“食尚街”,让南溪南理顺了“村民、村集体、强村公司、社会企业”这四个主体之间的关系。吴小平说,这对南溪南未来的发展至关重要。

在此次采访调研中,吴志明和吴小平都反复强调,对古村未来的发展,在资源和规划上要留有余地和接口。这是“后发优势”。

事实上,两颗“溪南明珠”和黄山其他数百个传统村落一样,还有一个更宏大的发展视野和机遇——“大黄山”。

“大黄山”概念,在2022年2月安徽省发布的《皖南国际文化旅游示范区“十四五”建设发展规划》中首次被明确提出,范围包括黄山、池州、宣城、安庆4市,18个县(市、区)。

2023年11月末,黄山市委组织了一次特殊的考察——跨越千里,远赴山西太原晋中等地,深入考察当地历史遗址保护、文物保护利用、文旅融合发展、街区业态培育等情况。

据《黄山日报》报道,回程路上,参加考察的人员围绕考察所见所闻,展开了一场“头脑风暴”。期间,黄山市委书记凌云曾发出了“灵魂三问”:什么是大文旅时代?“大黄山”如何搭上大文旅时代的快车?如何建设“大黄山”核心高地,真正发挥引领带动作用?

可以说,这是在黄山市文旅局2023年9月发布《关于深化文旅融合建设旅游强市打造大黄山世界级休闲度假旅游目的地的实施意见》后,黄山市委对“大黄山”的再一次深度思考。

黄山市文旅局局长吴小胜表示,要围绕黄山、徽州(两个)顶流IP,国际、城市、乡村(三个)会客厅,“山水村夜”(四个)新坐标系以及“五个之城”“七个强市”“1+7+N”总体布局等,进一步构建宣传营销体系,塑造黄山多元化城市形象。

从这一段回答中可见,“大黄山”未来的发展,“村”的点位很重要。由此,“新安山居图”定将再添新彩。

航拍的合肥政务区。(资料图片)本报通讯员 王世保 摄

眼下,各学校基本完成期末考。一张关系经济民生的“答卷”也出了成绩——

47050.6亿元,增长5.8%。

1月25日举行的新闻发布会上,省统计局发布了安徽2023年的“经济成绩单”。

虽然前几天的《政府工作报告》已提前揭晓谜底,但此次公布的数据涵盖面更广,信息量更大,引发社会广泛关注。

作为三年疫情防控转段后经济恢复发展的一年,2023年的“经济答卷”中,安徽表现如何?有哪些特点和亮点?

“忙”与“稳”

回眸过去的一年,我们会发现,忙,是主基调。

相比疫情期间,我们出差更频了,任务更多了,与此同时,餐饮场馆、旅游景区又恢复了往日的喧闹人气。

不论是宏观经济还是微观个体,忙都比闲好。忙,意味着经济要素的流动和发展的活跃。

宏观经济的“水温”,与你我每个普通人的体验感受,是一致的。总体来看,经济是在稳中恢复,在稳中向好。

“经济回升、结构优化、后劲十足、保障有力。”安徽省统计局局长徐雄飞用16个字总结2023年安徽经济的总体特点。

从增速看,2023年安徽生产总值增长5.8%,比上年加快2.3个百分点,比全国高0.6个百分点,工业、投资、进出口、存贷款增速也快于全国。

从结构看,服务业增加值占GDP比重提升至52.5%;装备制造业增加值增长13.3%,占规上工业比重由上年的35.2%提升至38.7%。稳粮扩油成效显著,粮食播种面积、产量再创历史新高,油料播种面积、产量实现“双增”。

从后劲看,全年项目投资(不含房地产开发投资)增长13.6%,制造业投资增速保持18%以上,这说明实体经济的“柱石”在不断夯实。

从保障看,就业形势总体稳定,全年城镇新增就业超额完成年度目标任务,城镇调查失业率低于年度控制目标,能源保障稳中有升,原煤产量超亿吨、发电量超3000亿千瓦时。

为何普通人忙起来,经济大盘就稳起来?这其实涉及一个辩证的关系。忙碌的个体,繁忙的街市,说明社会整体呈现一种“流动起来”的动态,经济要素可以自由流动,社会体系正常运转,正是微观的流动,是经济基本盘的支撑力,塑造出宏观经济“相对稳定的静态”。

这种“稳”,拿放大镜看就是“流水不腐、户枢不蠹”的“动”。忙与稳的互促互进,在当前的时代,是一种难能可贵的确定性与掌控感。

工业“柱石”更牢

工业,尤其是制造业,是经济的“柱石”“底座”。从2023年安徽经济运行情况看,安徽制造业发展已成为最大的亮点之一。

2023年,安徽全年规模以上工业增加值比上年增长7.5%,实现了较快水平的增长,其中制造业增长8.8%,装备制造业增加值增长13.3%。

那么究竟是什么因素支撑工业增速的呢?

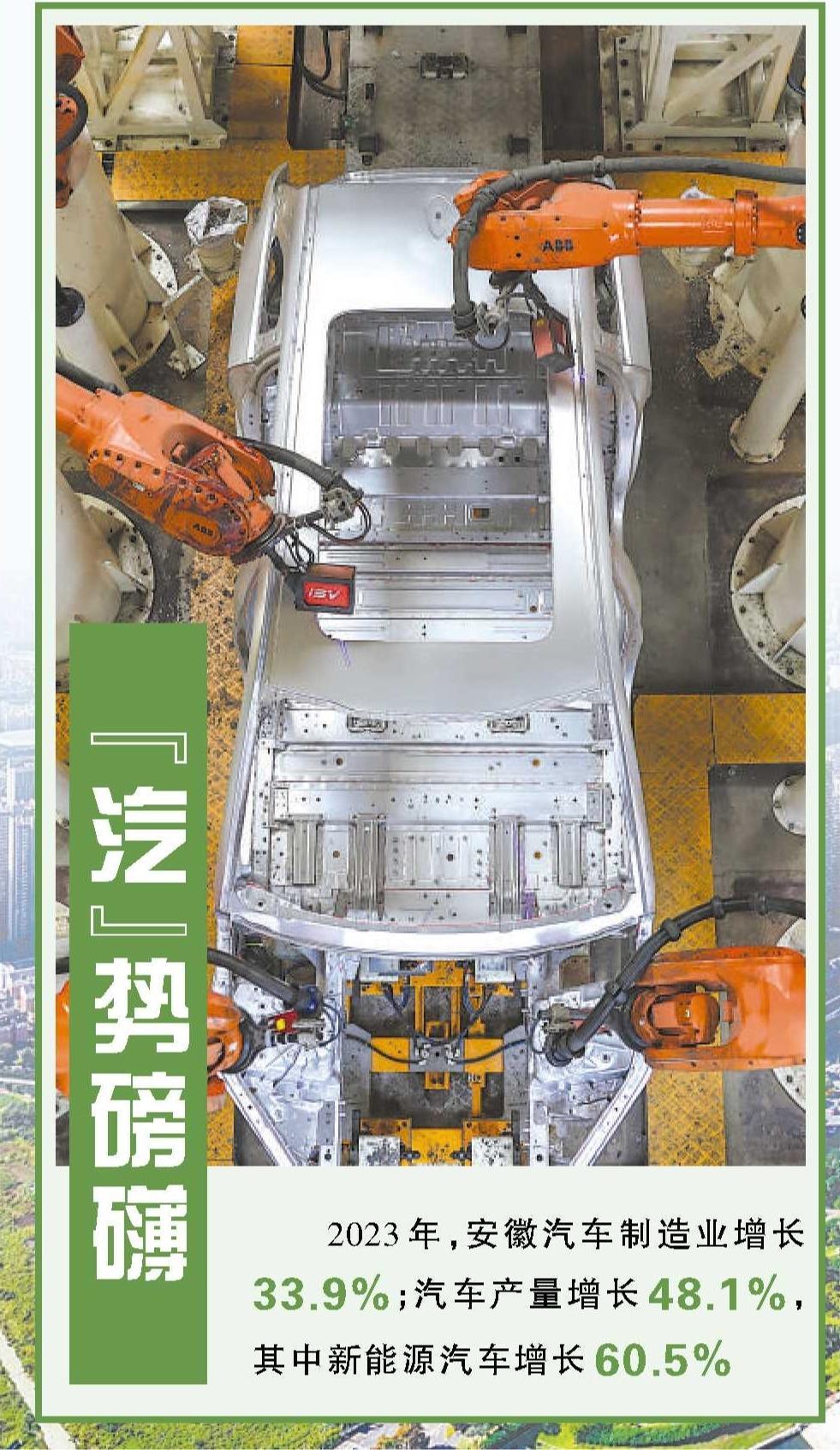

支撑要素有四个,分别是:汽车与光伏业、新兴产业、大中型企业、新增企业。

汽车产业,作为安徽的“首位产业”,算是过去一年经济发展中“最亮的星”:汽车制造业增长33.9%,汽车产量249.1万辆、增长48.1%,其中新能源汽车86.8万辆、增长60.5%。

另一方面,光伏业作为新风口,在过去一年的发展也是风“光”无限,越来越多的光伏产品出口海外,释放着安徽制造的“绿色力量”。

汽车制造业、光伏业,这两个行业的增速分别达到33.9%和43.7%,对全省规上工业增长贡献度达42.5%,超过了四成。

新兴产业的支撑同样有力。比如高新技术产业增加值增长11.2%,战略性新兴产业产值增长12.2%,这些反映了安徽正做好科创优势的“赋能”文章,积极催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力。

企业是市场经济的主体,从公布的数据看,全省2023年新增规模以上工业企业3071户,为2012年以来最多;大中型工业企业增加值增长8.8%,增加值占规上工业比重由上年的61.8%提高到65.1%。

这“一增一强”,说明了不仅有更多的企业成立,给经济增长提供“源头活水”,还有大中型的皖企能挺起“工业脊梁”,实现了“顶天立地”与“铺天盖地”的统一。

再从投资维度看,投资反映的资金流动趋势,是经济的重要“晴雨表”和“风向标”。我们能看到,工业投资全年增长22.7%,其中制造业增长20%,已经连续24个月保持18%以上,成为投资增长的第一动力。这样的高增速,从疫情期间能保持到疫情后,成果实属不易。

从金融角度看,全年新增人民币贷款1.1万亿元,比上年多增1681.8亿元,这在一定程度上反映了金融的流动性增强以及扩大投资的信心。

“花钱账”和“进出口账”

消费数据,反映的是老百姓的“花钱账”。网上总有人说“现在有钱不敢消费”,实际情况如何?老百姓把钱都花在哪些领域了呢?

数据显示,安徽的消费市场在稳定恢复。全年社会消费品零售总额23008.3亿元,比上年增长6.9%。

按消费类型分,商品零售增长6%,餐饮收入增长13.7%。限额以上单位中,新能源汽车类零售额增长56.1%,体育、娱乐用品类增长11.1%,通讯器材类增长19.9%。

56.1%,这个数据很可能出乎很多人意料,但仔细分析,也是在情理之中,随着汽车市场更“卷”,优惠力度更大,支持政策更足,人们购买新能源汽车的意愿显著提升,城市大街小巷的“绿牌车”可以印证。

手机消费热度不减。以智能手机为代表的通讯器材类增长较多,也反映了人们对于更新换代的智能手机的新需求。不管是国产品牌,还是外国品牌,不论是工作、通讯,还是刷视频、追剧,对于每天陪伴自己时间最多的电子产品,“手机控”们还是舍得花钱的。

网购热度不减。全年网上零售额3985.4亿元,增长14.5%。虽然如今“双十一”购物节热度下降,但从线上的零售额与线下忙碌的快递小哥和快递站来看,网购依然是人们尤其是年轻群体消费的重要方式。

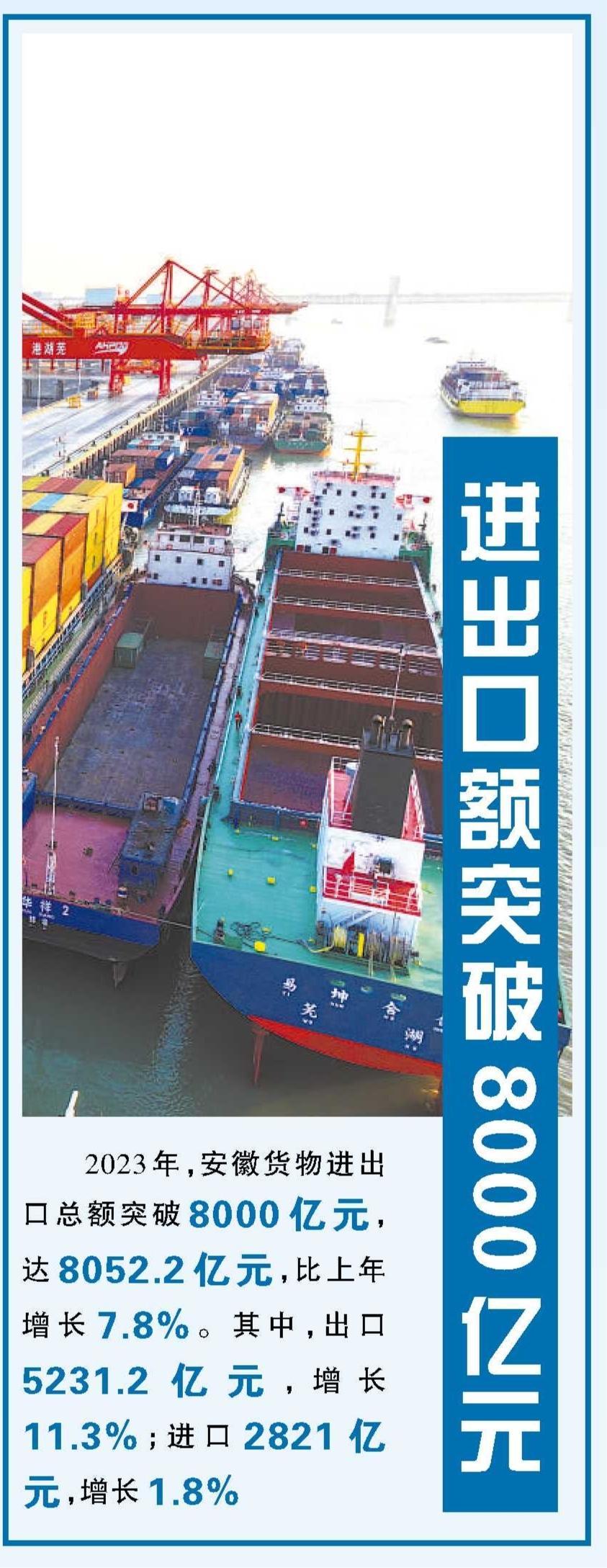

进出口,也是反映经济的重要指标。2023年,更多“皖货”热销海外。这一年,安徽货物进出口总额突破8000亿元,达8052.2亿元,比上年增长7.8%。其中,出口5231.2亿元,增长11.3%;进口2821亿元,增长1.8%。

仅汽车出口这一项就达714.6亿元、增长1.2倍。难怪视频网站上不少UP主在俄罗斯、巴西等国看到奇瑞汽车总要激动地说:“MADE IN CHINA,真亲切、真骄傲!”

过去的一年,“新三样”成为热词,安徽电动载人汽车、锂电池、太阳能电池等“新三样”,合计出口390.6亿元、增长11.6%,反映出“皖货出海”的强劲势头。

应对“不确定性”

成绩归成绩,谋划今年的发展,还需要冷静和客观。

中央经济工作会议分析的困难和问题是:有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多,国内大循环存在堵点,外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。

作为一个省域,安徽也面临这些难题。具体到实体经济尤其是企业、投资和消费层面来看,还是有效需求不足,部分中小企业经营困难,经济回升向好基础有待进一步巩固。

另一方面,安徽的经济总量距离先发地区,尤其是江苏、浙江等长三角“富邻居”仍有差距,这需要继续奋起直追。

逆水行舟,不进则退。面对问题与困难,合理的焦虑是必要的,因为这是深谋远虑下直视问题、解决问题的动力,但过度的犹豫、担忧、畏惧、悲观绝不可取,因为这会束缚住干事的手脚,传递不良的信息,影响总体的信心与预期。

从宏观到中观再到微观经济,现在经历的问题大多是庞大经济体“转型中的阵痛、成长中的烦恼”,总体看、辩证看、长远看,经济回升向好、长期向好的基本趋势没有变,中国式现代化的美好未来没有变。

如何面对“不确定性”?最关键的是要“干”,抓住一切有利时机,利用一切有利条件,看准了就抓紧干,能多干就多干一些,努力以自身工作的确定性应对形势变化的不确定性。

怎样更好地实施政策?在政策储备上打好提前量、留出冗余度,在政策效果评价上注重有效性、增强获得感,提升宏观政策支持高质量发展的效果。

如何更科学地推进工作?讲求工作推进的方式方法,抓住主要矛盾,突破瓶颈制约,注重前瞻布局,确保经济工作重点任务落地落实,用“跳一跳摘桃子”的劲头,努力争取经济发展的更好结果。

2024,安徽加油!

(记者 王弘毅)

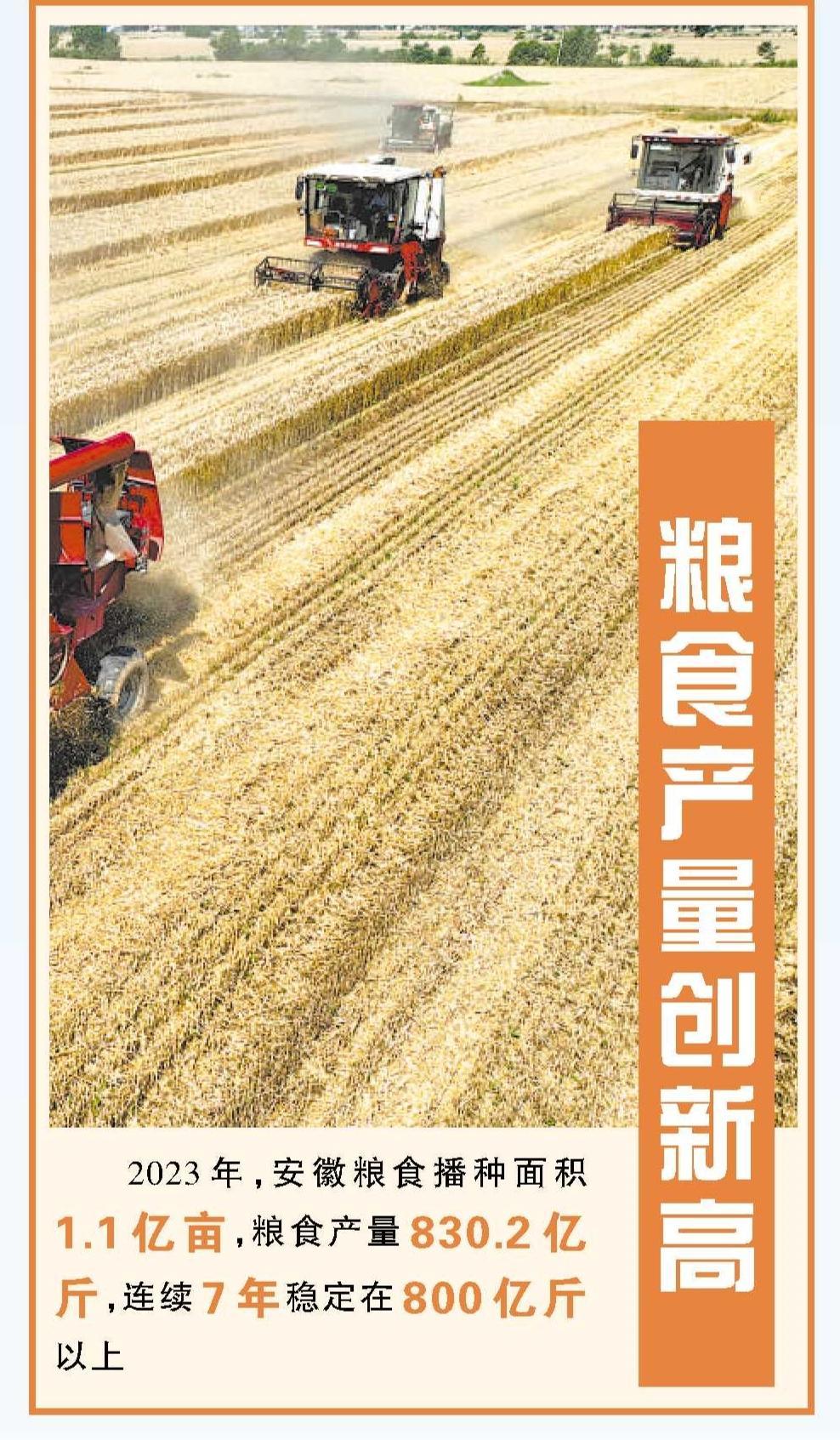

新华社客户端合肥1月26日电(记者王菲)江淮大熟,不仅是安徽的“压舱石”,更为“端牢中国饭碗”贡献了重要力量。记者从安徽省政府新闻发布会获悉,2023年安徽粮食产量再创新高,全省粮食播种面积达1.1亿亩,粮食产量830.2亿斤,连续7年稳定在800亿斤以上。

据悉,2023年安徽抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供,统筹推进乡村全面振兴,粮食生产稳中有进,呈现“总产增、面积增、单产增”的良好局面。2023年全省粮食播种面积再破1亿亩,比上年增加30.3万亩,粮食播种面积连续四年增加。其中,夏粮面积4294.9万亩,增长0.47%;秋粮面积6450万亩,增长0.16%。

在中央新一轮千亿斤粮食产能提升总体规划下,安徽聚焦“千亿斤江淮粮仓建设”目标,强化藏粮于地、藏粮于技,2023年,全省粮食亩产377.3公斤,粮食单产继续提升。其中,夏粮亩产405.3公斤,增长0.6%;秋粮亩产357.9公斤,增长1.23%。

国家统计局安徽调查总队总统计师童晓莉说,全省粮食单产的增长主要得益于良种、良法的运用推广以及适宜的气象条件。

2023年安徽各地开展粮油等主要作物大面积单产提升行动,持续推进作物良种攻关,不断推广优质、高产、多抗品种的使用,产量提升效果明显。同时,依托健全的基层农技推广体系,安徽分类制定发布田间管理技术指导意见、科学施肥建议等技术方案,全年病虫草害防治及时到位,精耕细作改革效果明显。

“2023年春播与夏种期间,全省土壤墒情普遍适宜,播种质量较高,一播全苗、壮苗;入汛后,没有发生大范围洪涝、干旱灾害,整体苗情长势好于上年,利于单产提升。”童晓莉说。