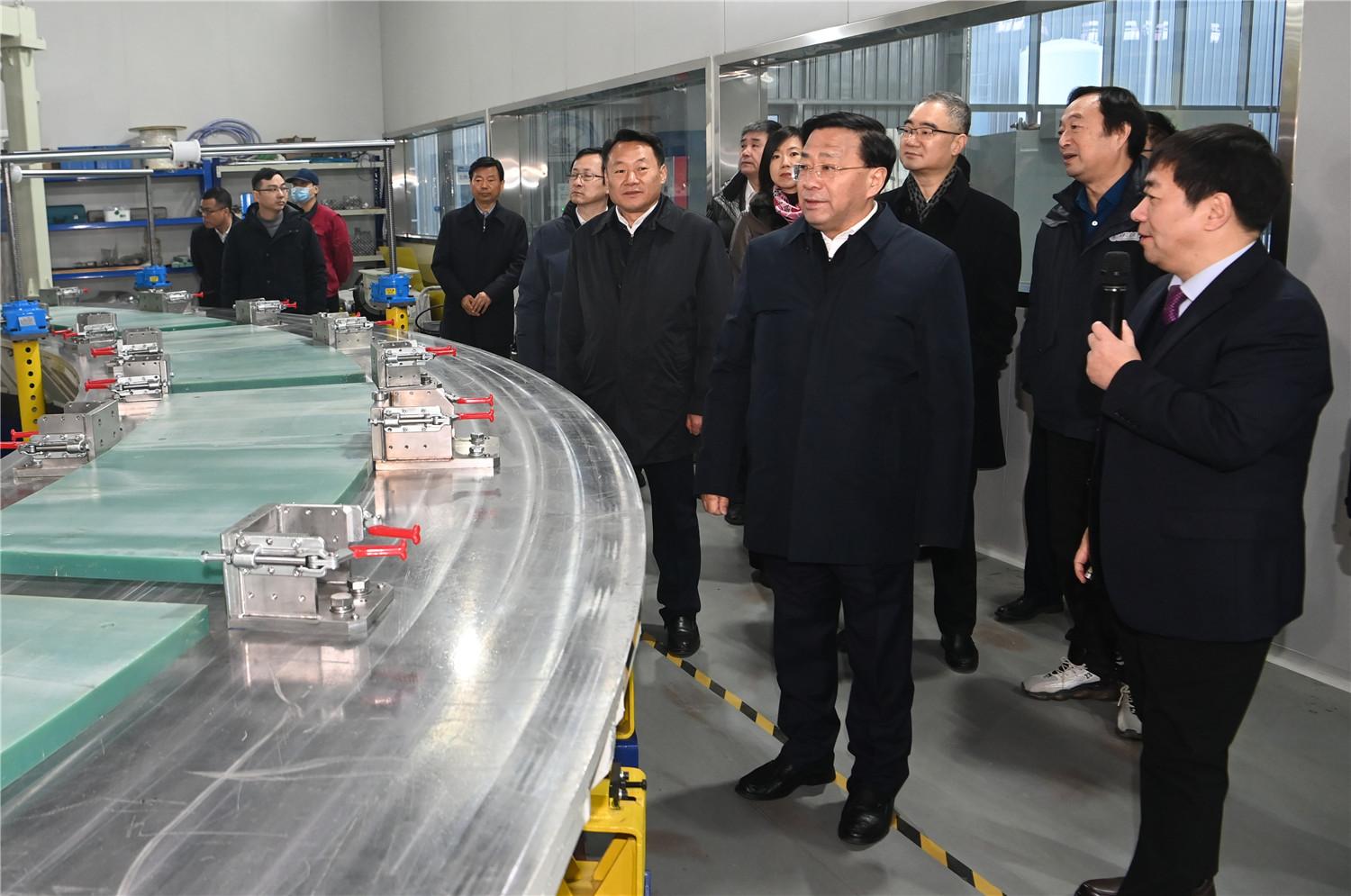

1月28日上午,省委书记韩俊、省长王清宪在合肥市调研大科学装置建设工作,并召开项目建设推进会。本报记者 杨 竹 摄

本网讯(通讯员 宗禾 记者 朱胜利)1月28日上午,省委书记韩俊、省长王清宪在合肥市调研大科学装置建设工作,并召开项目建设推进会。韩俊强调,要深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述和关于安徽工作的重要讲话重要指示精神,以高水平创新型省份建设为旗帜性抓手,举全省之力服务保障大科学装置建设,加快建设聚变能源科创引领高地,为实现高水平科技自立自强贡献更多安徽力量。王清宪为聚变能源安徽省技术创新中心授牌。省委副书记、合肥市委书记虞爱华,省领导费高云、张红文参加。

聚变堆主机关键系统综合研究设施是国家重大科技项目。韩俊、王清宪来到项目园区,实地察看项目建设进展,详细了解关键技术研发、制造工艺、验证平台、人才培养、供应链体系等情况,并与项目建设先进集体代表和优秀个人合影留念。韩俊对工程建设取得的成绩给予充分肯定,对广大科学家、工程师长期坚守、矢志科研、默默奉献的精神给予高度赞许。他说,当前新一轮科技革命和产业变革深入发展,能源技术革命正在孕育兴起,要坚持以国家战略需求为导向,树牢战略思维和长远眼光,加快推进项目建设和关键技术攻关突破,努力抢占聚变科技制高点。

随后召开的项目建设推进会上,张红文介绍了项目总体进展,紧凑型聚变能实验装置项目工程指挥部、合肥市分别汇报了装置研制、工程建设、服务保障等情况。中科院、生态环境部有关负责同志发言。

韩俊在讲话中强调,紧凑型聚变能实验装置是“大国重器”,是安徽打造科技创新策源地、聚变能源科创引领高地的标志性项目。要充分发挥新型举国体制作用,加强整体布局、系统组织、跨界集成,吸纳整合政产学研资源,积极参与国家有关行动计划、方案制定和平台建设等,不断提升安徽聚变能研究水平。要持续推进关键技术攻关,加强体系化创新能力建设,围绕重点领域实施一批重大科技攻关专项,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,打造共性技术创新平台,构建结构完备的人才梯队,加大科普工作力度,提高创新链整体效能。要前瞻性布局打造聚变未来产业,坚持边建设边产出边转化,健全“沿途下蛋”机制,对阶段性攻关成果、自主创新成果及时开展工程化、产品化验证和开发应用,推动超导、低温、精密制造等泛在共性技术成果就近就地转化。要广泛开展国际交流合作,以更加开放的思维和举措融入全球创新网络,积极参与国际科技合作类项目,培养领军人才。要高标准做好服务保障工作,发挥好协调工作专班作用,凝聚各方面工作合力,量身定制支持政策,认真抓好安全管理,确保研发、安装、运行全过程安全。要当好科学家的服务员和“后勤部长”,为科研人员舒适生活、愉快创新创造优越环境。

国家发改委、科技部、国务院国资委、国防科工局、国家能源局、国家能源集团、中国石油天然气集团等有关负责同志,合肥市和省直有关单位主要负责同志,有关中央驻皖单位、科研院所、项目供应商和承建单位代表参加会议。

全年粮食总产增加超10亿斤,“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划稳步实施,和美乡村建设如火如荼……记者近日采访了解到,2023年以来,安徽锚定高质高效的农业强省建设目标,加快建设“千亿斤江淮粮仓”,健全完善农业产业链条,带动农民致富增收,实施“千村引领、万村升级”工程,打造彰显徽风皖韵的宜居宜业和美乡村,为农业强国建设持续贡献力量。

粮食总产增加超10亿斤

隆冬时节,皖北大地被绿油油的麦苗覆盖。阜阳市颍州区田集农机专业合作社理事长杨雷走在田间,拔了根幼苗查看冻根情况。39岁的杨雷是远近闻名的种粮能手。2023年秋收时节,他种植的玉米产量吸引关注:经专家测产,亩产达1045.63公斤,打破安徽省玉米单产历史纪录。

“很多人说这刷新了认知,2024年要跟着我一起干。”杨雷说,这样的产量得益于“良种配良法”:精选耐密植品种,亩株数较2022年增长近一倍;铺设滴灌带、选用水肥一体化技术,增施叶面肥,全周期保障玉米生长……

在合肥市庐江县,经安徽省农科院水稻所栽培室首席专家吴文革团队指导,当地种粮大户种植的约560亩中籼稻田块实现亩产“吨粮”。

在宿州市灵璧县,种豆大户陈晓伟种出了亩产343.56公斤的大豆,刷新了安徽省大豆单产历史纪录。

作为农业大省、粮食大省,安徽的粮食产量已连续7年稳定在800亿斤以上。国家统计局数据显示,安徽2023年粮食总产达830.16亿斤,较上年增产10.14亿斤。

“到2035年全面建成‘千亿斤江淮粮仓’。”安徽省农业农村厅副厅长潘鑫说,2023年安徽提出多种粮、种好粮,谋划加快推进千亿斤粮食产能建设行动,为国家粮食安全多作贡献。

粮稳天下安,产能提升来之不易。

在滁州市凤阳县小岗村,种粮大户程夕兵感慨2023年水稻获得了大丰收,平均亩产1400斤左右,但过程跌宕,最终“化险为夷”。

“插秧时遇上了干旱,多亏了村里新修的水利工程,及时灌上了水,否则可能就没啥收成了。”程夕兵说,这几年,农田水利设施越来越完善,种粮人心里“有底”了。

多种粮、种好粮,离不开“真金白银”政策的助力。

过去的一年,安徽进一步提高高标准农田亩均投入标准,省财政统筹11亿元用于支持粮食生产,安排2.5亿元对300亩以上的种粮主体进行专项支持,安排1亿元粮食生产发展专项资金用于深挖粮食单产潜力。

2023年中央一号文件提出,“实施玉米单产提升工程”“深入推进大豆和油料产能提升工程”。

“我们通过优品种、推技术、赛高产等方式力促大豆、玉米单产提升。”安徽省农业农村厅种植业管理局副局长曹高飞说,2023年安徽筛选了一批抗逆、丰产、抗病、耐密玉米品种和净作高产稳产品种,提高免耕精量种肥机播、“一喷多促”等关键技术到位率,通过开展高产竞赛引导各种植主体自发争高产、创纪录。

2023年,安徽省在8个大豆、6个玉米主产县(区)整建制开展大豆、玉米单产提升行动。各地强化组织领导,狠抓关键技术落实,主动应对防灾减灾,全力提高粮油作物单产水平,实现单产水平稳中有升。

做好增值大文章

肉牛养殖企业增多,产业链越来越完善……2023年以来,“养好牛”成了亳州市利辛县的热词。走在乡村,记者看见牛棚多了,一些村民屋外的白墙也换上了“养牛致富”的绘画。

搭上数字化“快车”,一些地方开始探索“智慧养牛”。

在位于利辛县的安徽欣浩翔食品有限公司,记者看到,一头头牛都打上了耳标,这些耳标配合牛棚内的AR摄像头、数智化终端基站,与利辛县搭建的“徽牛云”肉牛产业发展数智平台相连,实现了健康监测、环境温湿度监测以及生物资产监管。

“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划是2023年安徽推进乡村产业发展的一项重要工作。

“通过种养一起抓,推进秸秆资源过腹转化增值;做好‘畜头肉尾’,延伸肉牛产业链条,打造长三角乃至全国有重要影响力的‘大肉库’‘大厨房’。”利辛县委书记张吉明表示,这是以大农业观思维推进农业绿色发展、践行大食物观构建多元化食物供给体系的关键一环,带动了农业增值、农民增收。

围绕做大做强优势特色产业,安徽省各地开展“一县一业(特)”全产业链创建。

在安庆市怀宁县,小小蓝莓果正成为当地“有盼头”的大产业。打造长三角最大的县级蓝莓种植区,建立蓝莓种质资源苗圃和数据库,建成集冷链、仓储、分拣、深加工、交易为一体的蓝莓产业园……2023年,怀宁蓝莓鲜果产量超3万吨,蓝莓深加工年处理能力达7万吨,综合产值约65亿元。

大豆主产区宿州市埇桥区,2023年着力打造皖北大豆优势特色产业集群。记者了解到,4个项目建设如火如荼,包括高盐稀态发酵酿造酱油、大豆膳食纤维加工宠物饲料原材料、投资超6000万生产高品质大豆植物蛋白等。埇桥区农业农村局乡村产业发展股负责人武龙洋介绍,4个项目建成投产后,将实现产业链产值增加超10亿元。

在皖南,黄山市依托良好水质打造泉水鱼、臭鳜鱼产业,2023年,徽州臭鳜鱼年产值突破50亿元。目前,安徽正引育一批龙头企业,大力发展徽派预制菜,壮大预制菜“徽派品牌方阵”,打造全国有重要影响力的预制菜产业。

安徽省提出,以构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系为方向,下大力气做好“粮头食尾”“畜头肉尾”“农头工尾”增值大文章,力争到2025年,每个县(市、区)至少重点培育1个优势主导产业全产业链发展,建设一批优势特色产业集群。

和美乡村彰显徽风皖韵

大别山腹地,安庆市岳西县石关乡石关村又迎来了滑雪季。手握雪杖、脚踏滑雪板,一个个远道而来的滑雪爱好者驰骋在皑皑白雪间。

平均海拔约900米的石关村,2023年进入安徽省首批和美乡村精品示范村建设名单。全域环境治理、基础设施提标升级、全村90余家民宿质量整体提升、与第三方公司免费签约帮助个体民宿设计包装……一系列项目已准备就绪。

“我们将扎实做好这些项目,推动和美乡村精品示范村建设见效。”石关村党总支书记汪文林充满期待地说,“2024年石关村村容村貌和产业形态将会大变样。”

2023年7月,安徽省在黄山市召开全省全面推进乡村振兴现场会。“到2027年,全省计划建设1000个左右的精品示范村,并系统升级建设省级中心村总数1万个以上。”会上,安徽省明确,实施“千村引领、万村升级”工程、加快建设彰显徽风皖韵的宜居宜业和美乡村,是安徽推进农业农村现代化的“一号工程”。

建设和美乡村,坚持规划先行。

“此前,一些地方在乡村建设中,关于‘怎么建、如何建’完全交给第三方公司设计,容易出现千村一面、不符合本村实际的窘境。‘村书记’有想法在乡村建设中很重要。”安徽省村社发展促进会秘书长董良东说,此次安徽省强调“先规划后建设、无规划不建设”的要求,推动村庄布局、村庄建设、产业发展等规划在村域层面实现“多规合一”,是务实之举。

目前,安徽6800余个村已形成村庄规划成果、3800余个村正在编制村庄规划。各地从自然、人文、产业、建筑、风俗等方面,多角度挖掘村庄特性和特色,突出“一村一品”“一村一景”“一村一业”。

提升乡村建设水平,运营也是关键。为强化要素保障,安徽省财政在每年继续安排10亿元专项资金支持省级中心村建设的基础上,下达新增地方政府一般债券不少于20亿元支持各地开展精品示范村创建。

2023年10月底,黄山市黟县人民政府在上海陆家嘴组织了一场特殊的推介会。黟县将112个村落作为农文旅“产品”,招募乡村运营团队开展村庄整体设计、包装、业态规划,并参与后期运营、宣推。目前签约的运营团队已有7家。

“这是我们利用平台思维和市场化逻辑推进和美乡村建设的一次尝试。”黟县农业农村水利局副局长程李星桦说,该县将闲置农房等资源、资产盘活,引进团队系统梳理挖掘村庄优势资源、非遗技艺,将散落在村庄中的乡村记忆变身有价值的市场化产品,鼓励村集体以管理入股参与分红,增加群众的财产性收益。

程李星桦表示,以前推进乡村人居环境整治和乡村建设,村集体在管护时往往捉襟见肘、难以为继,如今引入市场力量全程参与乡村建设,让市场主体有利润、村民有钱赚、乡村风貌更可持续。(记者姜刚 水金辰 赵金正)

1月26日清早,淮河气温跌至冰点以下,安徽省港航管理局淮河航道局航标员崔秀夫和同船四位工友准备驾驶航道局航标7号船在基地与蚌埠闸间完成一次巡航任务。

这天风很大,刺骨的寒风顺着袖口、领口,甚至顺着悄悄张开的嘴巴,带着寒意凶猛地往人身体里灌。崔秀夫没拿这点小风当回事,站在巡航船船头,兴致勃勃地指着航道上各种颜色、图样的航标进行介绍,“黄色是专用标,告诉行船附近有取水口等特殊物体;桥上红底方形的是桥涵标,行船行驶时瞄准这个标就能顺利通过大桥……”

以淮河航道局通航保障基地为起点,自此至上游近240公里,至下游约130公里的淮河航道,都是崔秀夫和工友日常巡航范围,这也意味着淮河在安徽境内几乎超过90%的河段,都靠着崔秀夫等航标员日夜守护。

崔秀夫在将专用标复位。人民网 胡雨松摄

“航标就是船舶行驶的路灯,看到航标就能知道水深、航线、是否有暗礁等信息,在航标划定的范围内行驶就是绝对安全的,可以起到警示作用。”崔秀夫介绍道。

由于水流和水中杂物的冲击力经常会将航标移位、走锚、翻覆,带来不少安全隐患,再加上航标灯体容易在与船舶的碰撞中损坏,巡航员在行船过程中需要细心检查,将缠绕在航标上的杂物清理、将指示灯擦拭干净,对于被水浪冲走、冲翻的航标也必须尽快复位。

从基地行船向上游还不到15分钟,7号船船长朱其虎果然发现新情况:淮河公路桥附近一个侧面标信号灯又不亮了。崔秀夫手里紧攥着碗口粗的麻绳绳索,招呼着工友驾船向侧面标逐步靠近,在二者即将擦身而过的一瞬间,将侧面标套进绳索里,再迅速将麻绳打结固定,整个过程没超过30秒。

崔秀夫修复航标。人民网 胡雨松摄

在工友的配合下,崔秀夫把身体探出巡航船爬到航标上,熟练地拆装更换新的信号灯,不过短短五分钟,崔秀夫额头上已经是一层薄薄的汗珠。崔秀夫说,航道上作业要求高,工作时工友们衣服穿得都比较轻薄,前段时间气温降到-7℃,船上不少人都给冻感冒。

“冬天水流平缓,夏天淮河进入汛期,航标给水冲得七零八落,我们修理更换航标时,稍不注意一个暗流涌过来,落在水里都是小事,很容易人就被夹在航标和轮船之间受伤。”崔秀夫介绍。

为了确保每个航标正常运转,崔秀夫和工友每个月都要沿淮河航道巡标3次,每次巡航需要五天左右,一年之中的半数时间都要在船上度过。寒来暑往,在这样艰辛而重复的工作中,崔秀夫已和航标为伴超过了二十年。

如今,淮河巡航工作已经引入了更多新工艺、新技术,特别是带遥测遥控的太阳能一体化航标灯在淮河航道的应用,让巡航员可以及时发现、处置问题。

“现在淮河上下游已经安装了20座免维护智能化航标灯,淮河‘数字航道’项目建设也已初具规模。”崔秀夫说,通过新技术的应用,能够及时方便地掌握航标实际运行信息,及时发布航标运行状况通报,避免海损事故的发生,从而进一步提高航标服务质量。

1月27日上午,省委书记韩俊、省长王清宪在合肥与福耀集团董事长曹德旺一行举行工作会谈,共同见证肥西县人民政府与福耀集团签署汽车玻璃及浮法玻璃全产业链生产基地项目投资合作协议。省委副书记、合肥市委书记虞爱华,省领导张韵声、费高云参加。

韩俊代表省委、省政府对曹德旺一行来皖表示欢迎。他说,过去一年,我们锚定打造“三地一区”战略定位和建设“七个强省”奋斗目标,推动发展内生动力持续增强,制造业实力大幅跃升,新质生产力不断壮大,交出了一份高质量发展优异答卷,特别是汽车首位产业跑出“加速度”,呈现跨越式强劲增长势头,稳居全国汽车制造第二大省行列,自主品牌出口稳居全国首位。此次签约项目是我省去年以来汽车核心零部件领域最重要的项目,填补了安徽高端汽车玻璃领域的空白,有助于丰富汽车产业业态,增强核心零部件企业与汽车整车制造企业的合作黏性,强化头部企业的虹吸效应,进一步完善全省新能源汽车产业链条,必将有力助推具有国际竞争力的新能源汽车产业集群建设。希望双方以此为新起点,在车用玻璃绿色化、智能化、安全性等方面深化研发合作,引领催生更多合作成果,携手实现更高水平互惠共赢。我们将持续优化营商环境,全力做好服务保障,推动签约项目早落地、早开工、早建成、早投产、早见效。

曹德旺感谢安徽省委、省政府对福耀集团发展的关心支持。他说,安徽发展成绩喜人、投资环境良好,汽车产业发展势头强劲、潜力很大,是福耀集团看好看重的投资省份。表示将积极融入安徽发展战略,加大项目谋划和布局力度,全力抓好协议落实,助力安徽加快打造汽车强省。

根据协议,福耀集团将投资57.5亿元建设汽车安全玻璃项目、汽车配件玻璃项目和优质浮法玻璃项目。

近年来,安徽省通过生态环境保护,湿地资源和规模得到大范围改善,为候鸟迁徙提供了良好基础。

同时,安徽依托巢湖湖区以及省内长江段、淮河段和新安江段优质的湿地,为候鸟迁徙提供了丰富的停留补给资源,吸引了如东方白鹳、白鹤、青头潜鸭等珍稀鸟类前来停留补给。

记者:郭晨

1月23日,章伯涵从安徽医科大学图书馆走出。

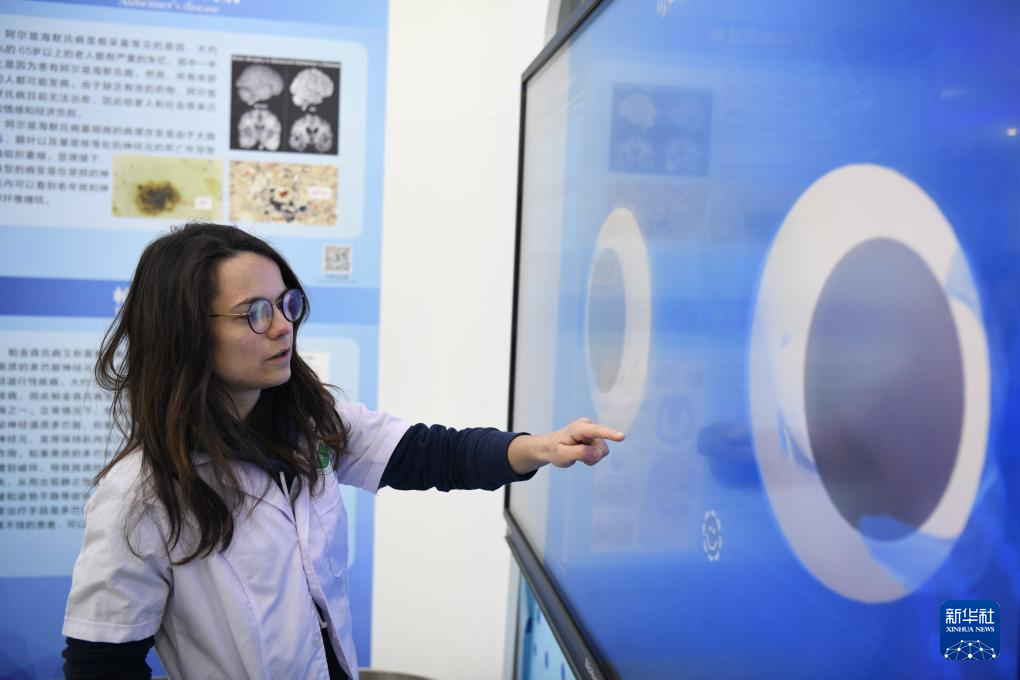

今年21岁的章伯涵来自法国里昂,是安徽医科大学国际教育学院临床医学专业2019级学生。

章伯涵5岁开始跟着父亲学习太极拳,这让她从小对中国产生了无限向往,2019年她选择来到中国求学。学习之余,她跟着安徽池州的一名太极拳老师继续学习太极拳,并于2023年10月在中国大学生武术套路锦标赛中获得留学生组女子陈式太极拳和太极拂尘两项一等奖。

除了武术,章伯涵还非常喜欢爬山,“印象最深刻的是游览黄山,感觉自己仿佛身处一幅中国山水画中,我第一次明白了什么叫做奇松怪石。”壮美河山、特色美食、传统文化,章伯涵对中国的热爱不断加深。谈到将来,章伯涵希望完成学业,用医学专业知识帮助别人,同时让更多人了解中国。

新华社记者 张端 摄

1月23日,章伯涵在安徽省合肥市天鹅湖畔练习太极拳。新华社记者 周牧 摄

1月23日,章伯涵在安徽省合肥市天鹅湖畔练习太极拳。新华社记者 张端 摄

1月23日,章伯涵(右)在位于安徽省合肥市的安医大第一附属医院学习临床知识。新华社记者 张端 摄

1月23日,在安徽医科大学临床药理研究所,一名教师向章伯涵(左)介绍炎症免疫性疾病的相关知识。新华社记者 张端 摄

1月23日,在安徽医科大学临床药理研究所,章伯涵在进行医学实验。

2023年5月27日,章伯涵在位于安徽省黄山市的黄山风景区游玩。新华社发

2023年10月8日,章伯涵参加中国大学生武术套路锦标赛。新华社发

1月23日,章伯涵在安徽医科大学人体科学馆体验智能化交互学习平台。新华社记者 张端 摄

1月23日,章伯涵(后)在安徽医科大学学习心肺复苏术。新华社记者 张端 摄

1月23日,章伯涵(左)在安徽医科大学进行腹腔镜手术操作初级训练。新华社记者 张端 摄

1月23日,章伯涵在安徽医科大学图书馆内自习。新华社记者 周牧 摄

近年来,安徽省通过生态环境保护,湿地资源和规模得到大范围改善,为候鸟迁徙提供了良好基础。

同时,安徽依托巢湖湖区以及省内长江段、淮河段和新安江段优质的湿地,为候鸟迁徙提供了丰富的停留补给资源,吸引了如东方白鹳、白鹤、青头潜鸭等珍稀鸟类前来停留补给。

记者:郭晨

《 人民日报 》( 2024年01月28日 第 01 版)

走进安徽省淮北市烈山区古饶镇草庙村,艾草“微工坊”映入眼帘,卷艾条、制作艾草包、填充艾草枕头……工坊生产车间内一派忙碌景象。“工人都是本地人,我们努力帮助大家解决就业问题。”工坊负责人孙伟说。

草庙村种植艾草历史悠久。几年前,孙伟在草庙村等地建起艾草种植基地。去年,公司仅艾草就卖了8000多吨,实现营业收入1700余万元。依托艾草发展起来的一个个“微工坊”,成为带动村民增收致富的新路子。

近年来,为解决农村闲置劳动力增收渠道窄、村级集体经济收入少等难题,古饶镇按照闲置优先、就近便利等原则,因地制宜盘活村里的废弃厂房等集体建设用地,围绕艾草种植加工、布鞋制作等产业,大力推进“一村一工坊”建设。

“艾草粉原材料有人送上门,做好了有人上门收,不耽误照顾老人孩子,一个月还能挣不少钱呢!”村民秦秋芬对现在的生活很满意,边说边干,手脚麻利。

古饶镇党委书记陈平生介绍,针对一些特殊群体,当地“微工坊”将原材料等送到村民家中,村民在家就能加工,“打通分发、加工、回收全流程,畅通‘微工坊’供需链和加工链。”

走进古饶镇南园村“微工坊”,工坊负责人李维斌正带领6名村民制作布鞋,“经过30多道工艺制作出的布鞋,吸汗、透气,穿起来很舒服。工坊制作的传统布鞋广受欢迎、销量很好。”

“采取‘非遗+文创+订单’模式,群众务农、就业、持家都不耽误,还能把布鞋制作技艺更好地传承下去。”李维斌说。

“通过实施党建引领、村企合作、农户参与发展模式,‘微工坊’成为带动农户增收、壮大村集体经济的有效途径。”烈山区委常委、组织部部长丁晓莉介绍,古饶镇12个“微工坊”全部建成后,可提供就业岗位超1200个,人均年增收3.6万元以上。

凝心聚力奋进新征程 真抓实干谱写新篇章

省十四届人大二次会议胜利闭幕

韩俊当选省人大常委会主任并发表讲话 张韵声当选省人大常委会副主任 通过关于政府工作报告等六项报告的决议

1月27日上午,安徽省第十四届人民代表大会第二次会议圆满完成预定的各项任务,在雄壮的国歌声中胜利闭幕。

会议应到代表724人,出席本次全体会议代表708人,符合法定人数。

本次大会执行主席韩俊、丁向群、陶明伦、何树山、王翠凤、杨光荣、刘明波、韩军、魏晓明、张祥安、李中、丁纯、朱浩东、凌云、黄晓求、陈冰冰、王飞、郭再忠在主席台前排就座。陶明伦主持大会。

安徽以更大力度开拓国际市场,吸引和利用外资——

巩固外资外贸基本盘

在芜湖市鸠江区四褐山段长江江面上,货物运输船舶在长江航道上安全有序航行。(无人机照片) 本报通讯员 王玉实 凃晓静 摄

畅通开放大通道

安庆市长江水域江面上船只往来穿梭,一艘艘装满物资的货轮在航道上有序航行。刘伯顺 摄

安庆市长江水域江面上船只往来穿梭,一艘艘装满物资的货轮在航道上有序航行。刘伯顺 摄

不断扩大制度型开放