一江碧水绘就生态新画卷

7月16日,黄山市歙县新安江水域,游船穿梭,风景如画。(郑宏 摄)

7月16日,黄山市歙县新安江水域,游船穿梭,风景如画。(郑宏 摄)

深耕林长制筑牢绿色屏障

夏至前夕,阵雨过后,宣城市旌德县的田园风光。(江建兴 陶锐 摄)

夏至前夕,阵雨过后,宣城市旌德县的田园风光。(江建兴 陶锐 摄)加快发展方式绿色转型

安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂园区内的现代智能温室,技术人员在采摘番茄。(范柏文 摄)

安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂园区内的现代智能温室,技术人员在采摘番茄。(范柏文 摄)编辑:马珺

提起被称为“世界三大珍馐”之一的鹅肝,你可能首先想到的是法国。其实,人们在全球各地品尝到的美味鹅肝,有可能来自中国东部的安徽省六安市霍邱县。这里位于大别山间、淮河中游南岸,水系发达,农业、畜牧业底蕴深厚,中国向全球出口的鹅肝中,有约一半就产自这里。在霍邱当地的鹅肝加工厂,一系列创新的鹅肝深加工产品,还让中式餐饮的精髓和法式食材鹅肝碰撞出美味的火花。

出品人:储学军

策 划:车玉明

监 制:李晓云 李由

执行策划:陈尚营 汤阳 宋卫义

编 导:刘袁媛 吴万蓉

视频制作:韩文哲 廖宇翔 李秀文 王正超 单心爱

鸣 谢:中共六安市委宣传部

中共霍邱县委宣传部

皖西日报社

霍邱县融媒体中心

新华访谈中心 新华网安徽频道

联合制作

从走进深圳高交会寻商机,到引进一批高新技术企业谋振兴——

小岗追新

来源: 安徽新闻网-安徽日报 2024-07-18 08:52:11 责编: 刘东伟

分享到:

凤阳县小岗村。(资料图片)

小岗村种粮大户程夕兵(右)和女婿周地帅操作无人机给水稻施肥。本报通讯员 陈华斌 摄

小岗村稻田画。本报通讯员 陈华斌 摄

从“盼”到“盼盼”

圆梦高新科技

夏日的小岗,火热而忙碌。在小岗盼盼食品公司,“大包干”带头人严宏昌正和开展暑期社会实践活动的大学生一起参观蛋糕生产线。

“原本这条生产线要50多人,技术改造后只要15人,一天可生产3吨食品,在国际上处于领先水平。随着AI技术、红外线、超声波等科技手段陆续应用,公司智能化、自动化程度越来越高,连打包、码垛也用机器人了。”小岗盼盼食品公司行政主管佘江林的介绍,让严宏昌双眼放光。

“小岗虽是农业大包干发源地,但过去农村生产出来的原料直接投入市场,没有什么大的利润,唯有让农业插上科技的翅膀,通过深加工将农产品变成商品,投放市场才能增加收入,促进农业腾飞。”严宏昌告诉记者,如今小岗大米、面粉、黑豆等农产品都能进行深加工,效益大大增加。

2000年10月,第二届中国国际高新技术成果交易会在深圳市举行。严宏昌随滁州代表团一起,到特区寻找商机,成为高交会上第一个真正的农民参展者。

“我在深圳看到了很多高科技产品,有存储最新农业科技信息的‘农福星’掌上电脑,有50多公斤重的大西瓜,还有五彩棉、‘太空水稻’等产品,真的受到了震撼。”严宏昌坦言,当时他就盼着小岗也能有高新科技企业和先进技术。20多年过去了,小岗通过不断探索,逐渐找准了农业高新技术的路子,一步步让最新科技在小岗落地见效。

“‘盼盼’来了,高新技术终于‘盼’到了。”严宏昌说。

探索不止步

改革勇闯新路

记者行走在小岗村,随处可见智能化育秧工厂、电气化农机具充电桩、农机大院、“皖美小岗”农产品电商体验店、小岗电商直播间、小岗健康食品研究院、小岗国家农业科技园区等“新事物”,也能在盼盼食品、安徽蒸谷米、凯盛浩丰、北大荒等企业里感受科技赋予农业全新的意义和魅力。

作为中国农村改革的主要发源地,小岗村在解决了温饱之后,一直在探索如何通过科技进步、产业发展,走上富裕之路。

1993年底,严宏昌曾引来一家名叫旺兴达的电讯器材有限公司,投资额达到了1000万元,严宏昌任董事长。这不仅是小岗村,也是凤阳县第一个全自动化高新企业。然而两年后,该企业在临淮关镇投产。虽然与小岗擦肩而过,但也为小岗落地高新技术企业蹚出了第一步。

“小岗发端于农业,发展也要立足于农业。通过推进农村土地所有权、承包权、经营权‘三权分置’改革,激活土地和人力资源,才能带来现代农业的发展和二、三产业的进步。”小岗村党委书记、村委会主任周群之向记者介绍,本世纪初,小岗村制定了“发展现代农业、开发旅游业、招商引资办工业”“三步走”振兴小岗村的发展计划,并从2012年开始陆续开展高标准农田建设。如今已基本实现1.4万亩耕地高标准农田“全覆盖”和“小田变大田、碎田变整田”。同时,实施水库清淤扩容、“引水上岗”“引淮润岗”等水利工程项目,实现“田成方、林成网、路相通、渠相连、旱能灌、涝能排”。

目前,小岗村已扶持培育农业合作社20个、家庭农场11家、农业产业化龙头企业2家,引进安徽农垦和北大荒集团,助力小岗现代农业转型升级。小岗国家农业科技园区成为全国唯一以村命名的国家农业科技园区。

以高新农业

促进产业融合

农业基础设施的完善,土地流转的加快,让机械化作业、信息技术和科技项目得以在农业生产中广泛应用,促进节本增效。目前,小岗村农业综合机械化水平已超90%。

“十四五”以来,全国首个村级乡村振兴产业基金在小岗村设立,首期募资10亿元;全国第一个乡村振兴产业联盟在小岗揭牌;全省首家村级乡村振兴银行在小岗村挂牌运营;全省首个村级博士工作站在小岗村挂牌;综合农业服务中心农业大田物联网系统建成应用;5G智慧农业示范区建设加快推进……

记者近日走进小岗凯盛浩丰设施农业产业园,这座总占地面积127亩、温室面积达5.6万平方米的生态植物工厂,“科里科气”的智慧之光迎面而来,彻底刷新人们对传统农业的认知。

智慧温室里,番茄藤蔓被悬挂数米高,层层叠叠宛如绿色瀑布一般,工作人员驾驶着自动化采摘车在植株间穿梭采摘成熟的番茄。得益于数百个传感器和控制器,智慧温室可以实时监测室内温度、湿度、光照、二氧化碳含量等一系列与植株生长相关的参数,并通过水肥一体化自动灌溉设备、天然气燃烧锅炉供暖设备、二氧化碳供应设备等轻松实现浇水、施肥、调温,为番茄植株提供稳定适宜的生长条件,使采摘期较传统种植方式延长5个月至6个月,亩产量达到传统种植大棚的6倍到8倍,灌溉用水用量为传统方法的1/20,低碳环保。

现代农业生产的高效率,加之大量劳动力从土地中解放出来,小岗因势利导建设了5平方公里的省级农副产品深加工产业园,招引了一大批农产品深加工企业入驻,让小岗农产品就地转化,身价倍增。同时,小岗成立旅游投资公司,搞起了文旅、民宿、培训、研学、电商等服务业,成功创建国家级中小学生研学实践教育基地,实现一、二、三产业融合发展。

2023年,小岗村实现村民人均可支配收入34900元、村集体经济收入1420万元、村民人均获得分红700元,小岗农副产品深加工产业园产值20多亿元。

“改革只有进行时,没有结束时。小岗村将注重运用科技的力量,发展农业新质生产力,不断提升产业水平,以‘创新小岗’打造‘实力小岗’,创造‘幸福小岗’。”凤阳县委常委、小岗村党委第一书记李锦柱表示。

(本报记者 罗 宝 曹显钰)

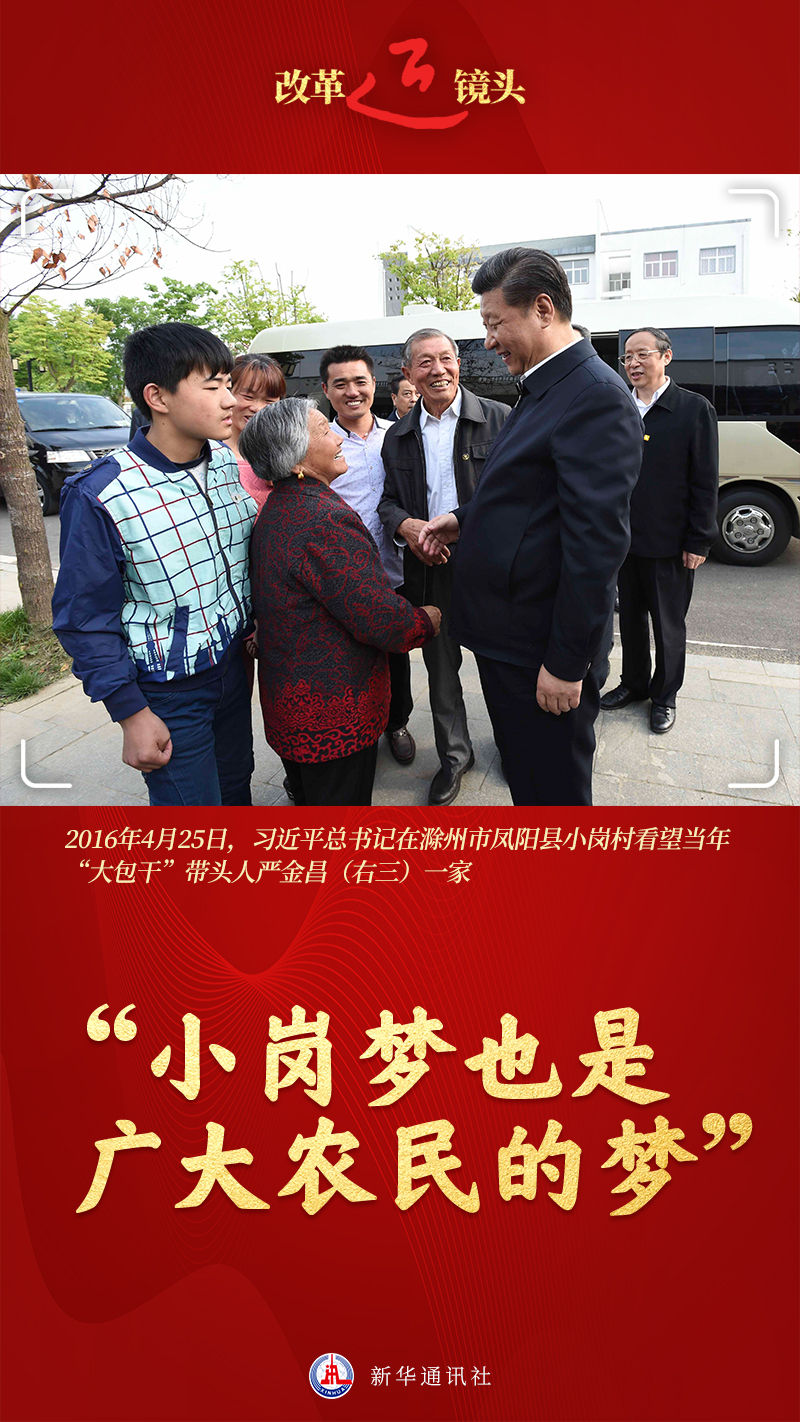

“做梦也想不到,我们在家门口迎到了总书记。”回想起2016年的4月25日那一幕,“大包干”带头人严金昌至今印象深刻——

当天下午,车到了家门口,总书记微笑着下了车,一家人又惊又喜地迎了上去,“总书记一把握住我的手,并向我们问好”。

“总书记还记得我啊,那一刻我心都要跳出来了!”2010年严金昌随沈浩先进事迹报告团去北京,总书记见过他。

小岗村是农村改革的重要发源地。1978年,习近平同志曾经到安徽滁州调查研究。2014年全国两会期间,在同安徽代表团代表一同审议时,总书记深切地说:“我对滁州很有感情。”总书记对当年的人和事记忆犹新,如数家珍:“我有笔记,还能翻出来。”“我想有机会一定再去!”

两年之后,总书记如约而至。

总书记像老朋友一样,亲切地同严金昌的家人一一握手,和蔼地问起家里情况。严金昌的老伴紧紧握住总书记的手回答:“孙子就在家门口上学,我们身体都好,感谢总书记的关心。”

严金昌一家人簇拥着总书记,请总书记进屋看看。总书记一边走,一边关切地询问农民增收情况。

“总书记放心,我们家家户户盖房子,还有私家车,农家乐一年收入能有十几万。”严金昌高兴地回答。

经过大厅、连廊,在农家乐的冷柜前,总书记停下脚步,细细察看。半成品肉类、各种绿色蔬菜……“这是咱们小岗的农家菜。”严金昌朴实地笑笑,介绍道。“好!农家乐,乐农家。”总书记的点赞,让严金昌觉得温暖而自豪。

严金昌真切感受着巨大的变化:从当年家里6个娃,每天睁开眼就愁吃的,于是贴着身家性命在茅草房里摁下红手印,搞起“大包干”,到现在住上了宽敞明亮的新房,用上了自来水,通上了宽带,公共服务进入社区,生活环境干净整洁……“是改革让我们吃饱了饭,也是改革让我们过上了好日子。”

严金昌向总书记汇报:“您提出中华民族伟大复兴的中国梦,我们小岗也有小岗梦。”总书记高兴地说:“改革开放30多年,真是发生了翻天覆地的变化。小岗梦也是广大农民的梦。”

“实践证明,唯改革才有出路,改革要常讲常新。”习近平总书记称赞小岗村当年的创举是我国改革开放的一声春雷,叮嘱要好好记住这段历史。

总策划:傅华、吕岩松

总监制:霍小光

策划:孙承斌、郭建业

监制:赖向东、张晓松

记者:于文静、陈诺、李学仁

编辑:郝晓静、包昱涵、虞东升、张浩波

海报:殷哲伦

新华社第一工作室出品

为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,高质量推进网上理论传播工作,切实把鲜活的思想讲鲜活,把彻底的理论讲彻底,更好推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”,“理响中国”理论融媒体精品征集展播活动正式启动,现面向全网进行公开征集。

一、活动主题

思想的光辉 时代的强音

二、组织架构

主办单位:中央网信办网络传播局、中央党校(国家行政学院)科研部、中央党史和文献研究院第七研究部、中国社会科学院科研局

承办单位:光明日报理论部、光明网

协办单位:求是网、中国社会科学网

支持单位:中国互联网发展基金会

三、征集方向

着眼党和国家事业发展大局,紧扣中国式现代化这个最大的政治,聚焦新时代的原创性思想、变革性实践、突破性进展、标志性成果,围绕重大理论和实践问题深入阐释解读,突出思想性、接地气,把握小切口、广视角,生动阐释党的创新理论的真理力量,鲜活解读党的领导和中国特色社会主义制度的巨大优势,深入揭示非凡成就、幸福生活背后的理论逻辑和实践逻辑,讲清楚“是什么”、讲透彻“为什么”、引导好“怎么办”,为以中国式现代化推进中华民族伟大复兴提供坚强思想保证和强大精神动力,更好激发新时代新担当新作为。

四、征集范围

面向党政机关、媒体网站、科研院校、智库机构等,征集党的二十大以来各生产单位公开发表的网络原创理论融媒体稿件、传统理论资源线上转化稿件,以及网络理论专题专栏等。具体包括文字、图解海报、音视频3类作品和1类专题专栏。

网络首发时间:2022年9月1日至2024年8月31日。

五、征集截止日期

2024年8月31日

六、征集要求

采取组织申报方式进行征集,参与单位登录网站(https://topics.gmw.cn/node_157830.htm),通过指定入口上传材料。具体要求为:

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,牢牢把握正确政治方向,运用马克思主义观点方法,坚持理论联系实际,坚持理论自信,切实推动党的理论和路线、方针、政策深入人心。

2.主题鲜明,内容言之有物,文风生动活泼,语言通俗易懂,体现短、实、新,适合网络传播。

3.文字类作品不超过5000字。图解海报类作品以画面表达观点,可配以简短文字说明,格式为JPG。音视频类作品时长15分钟以内,形式可以为宣传片、微电影、专题片、微课堂等,格式为MP3、MP4。专题专栏需提供整体情况介绍,并在整组专题稿件的开头、中间和结尾三个阶段各择1篇代表作。

4.参与单位应据实申报作者或主创人员,与作品首发时署名和排序等信息一致。刊播时未署名,或作者、主创人员数量超出6名的,按“集体”名义进行申报。申报内容需符合国家法律法规和相关政策,且必须为原创,不得侵犯任何知识产权。参与单位同意将作品的复制权、信息网络传播权、改编权、汇编权等授权给组织方使用。

七、征集评选

1.优秀理论作品60件(其中文字类约40件、图解海报类约10件、音视频类约10件);

2.优秀理论专题专栏10个;

3.优秀组织单位10个。

八、活动流程

1.启动征集。在全网启动公开征集,开放线上申报渠道。

2.资格审核。采取技术和人工相结合的方式,去除不符合申报资质要求的作品。

3.初评。初评委员会根据评审规则评选出120件作品、20个专题专栏,经复核申报信息真实性等,推荐进入复评。

4.复评。复评委员会根据评审规则评审出60件优秀理论作品、10个优秀理论专题专栏、10个优秀组织单位。

5.发布展示。对优秀作品和优秀专题专栏进行网络展播展示。

本次活动解释权归组织方所有。

“这在以前都不敢想!”

让合肥医工医药股份有限公司董事长何广卫兴奋的是,该公司的一个科技攻关项目,竟获得1800万元省级专项资金的支持。而在过去,单个项目最高也就支持一两百万元。

这一重大变化,得益于“零基预算”改革的实施。

从2022年开始,安徽省财政部门摒弃“考虑过往预算项目和收支情况”的常规做法,从零开始编制2023年科技资金预算,并根据任务的轻重缓急核定各项支出。

“这种完全从零出发的预算模式,有效扭转了过去科技项目‘小而散’、科技资金‘撒胡椒面’的局面,显现出‘集中财力办大事’的效能。”近日,安徽省科技厅党组书记吴劲松在接受科技日报记者采访时表示。

科技资金整合了

改革之前,安徽省科技攻关经费由多个部门分头管理,存在明显的“分散、重复、低效”问题。由于管理主体众多,部分项目单位未能将主要精力集中于项目攻关上,而是投入到各部门的“公关”活动中。

针对这些问题,一场“用资金整合倒逼政府工作整合”的改革拉开帷幕。安徽省将相关部门的科技攻关经费整合为省科技创新攻坚专项资金,集中力量支持全省科技攻关。

为此,安徽省政府成立工作专班,由时任省委常委、副省长张红文担任组长,构建了“1+1+N”的工作协同机制。

“两个‘1’分别是科技厅和财政厅,‘N’指其他省直部门。”安徽省科技厅科技资源统筹处处长谭海斌告诉记者。

为确保改革顺利实施,安徽省从征集、凝练、申报,到评审、立项、拨付以及管理,建立了“七统一”的项目管理机制。

在项目申报环节,省科技厅会同发改、工信等部门,围绕安徽高质量发展最紧急、最紧迫的问题,共同征集项目需求、凝练项目指南。

进入决策环节,根据专家评审意见,工作专班召开全体会议,审定项目和资金安排。2023年,共有287个项目从1762项申报中脱颖而出。其中,就包括合肥医工医药股份有限公司申报的项目。

何广卫说:“当时,我们正在研发一种创新中药,已经投入数千万元资金,经费十分紧张,急需专项资金的支持。”

令人欣慰的是,该项目最终成功立项,不仅获得省级财政1800万元的资金,还获得了市级财政1800万元的配套支持。

何广卫感慨道:“这就如‘久旱逢甘霖’,让我们更加坚定了自主研发创新药的信心!”

支持力度更大了

谭海斌介绍,改革前,安徽省发改委有科技创新“攻尖”计划、省科技厅有重点研发计划、省工信厅有重点领域补短板计划等,不一而足。

“尽管计划众多,但单个项目的支持力度却相对较弱。”谭海斌说。

合肥九韶智能科技有限公司总经理郑裕峰对此深有体会:“以往,我们公司也曾获得过一些小额度的经费支持,但对于高端工业设计软件的研发而言,这些资金无异于杯水车薪。”

2023年,安徽省通过资金整合等有效措施,将科技攻关资金由往年的4亿元增加到10亿元。在支持方向上,也进行了精准优化,从2022年的40个支持方向,精简至2023年的22个。

一增一减之间,单个项目支持强度由原来平均81.7万元提升到469.5万元,提高了4.7倍。

在项目遴选上,工作专班紧盯省委省政府重点关注领域,优先支持科技领军企业发挥牵头作用。“在公司发展的关键时期,得到2000万元的重大科技攻关专项基金支持。”郑裕峰对记者说,“我们更有底气做好一体化工业软件平台和高端设计软件的研发了!”

谈起改革后的变化,安徽省科技厅生命科学技术处处长陈鹏举例说:“过去,省科技厅在中医药领域的支持资金主要分为30万元、50万元和80万元三个档次。这次中医药领域的10个项目总共获得了1.35亿元的资金支持,平均每个项目达到了1350万元,单个项目支持金额翻了近20倍。”

创新动力更强了

在这次改革中,合肥维信诺科技有限公司(以下简称“合肥维信诺”)针对柔性显示技术的关键难题,申报了新一代信息技术专项——“无精密金属掩模版的新型AMOLED技术开发及产业化”项目(以下简称“ViP项目”)。

回忆起立项过程,安徽省科技厅重大任务与战略科技力量建设处一级主任科员司大杰说:“从合肥维信诺最初提交的项目材料来看,并非紧迫技术需求,因此被我们退回。但经过多次深入沟通与调整,最终还是确定了‘ViP项目’。”

随后,省科技厅对该项目进行了批复,由合肥维信诺牵头、联合合肥工业大学等8家单位共同承担,省里拿出5700万元专项资金给予支持。

“目前,该技术已打通工艺全流程,相关产品正计划大规模量产。”司大杰介绍。

“‘零基预算’为我们带来了持续的创新动力,这将有助于企业取得更多的成果,实现长远发展。”合肥维信诺副总经理唐伟评价。

2023年,安徽省立项支持的项目总投入高达96.5亿元。其中,省财政支持资金15亿元(实际拨付10亿元),引导市(县)投入资金15.9亿元,带动项目承担单位投入资金65.6亿元。一股股专项资金“活水”,激起更大的科技创新浪花,让财政资金发挥了“四两拨千斤”的效用。

在不久前召开的全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上,习近平总书记强调,要改进科技计划管理,深化科技经费分配和管理使用机制改革,赋予科研单位和科研人员更大自主权,提升科技创新投入效能。

展望未来,吴劲松信心满怀地表示:“下一步,我们将继续紧盯重点领域,布局一批重大科技攻关项目,为安徽全省高质量发展、新质生产力培育提供更加有力的支撑!”

党的十八大以来,习近平总书记亲自挂帅中央全面深化改革领导小组、中央全面深化改革委员会,主持召开72次会议,一系列改革方法论有的放矢、精准施策,推动全面深化改革事业在攻坚克难中不断迈上新台阶、取得新胜利。

让我们感悟习近平总书记所说“改革有破有立,得其法则事半功倍”的真谛。

外资外贸水平不断突破

资料图:马鞍山市郑蒲港码头一派繁忙景象。(李博 摄)

资料图:马鞍山市郑蒲港码头一派繁忙景象。(李博 摄)开放通道矩阵更加完善

7月6日,安徽首趟“跨两海”中欧班列(合肥)启航。(徐旻昊 摄)

7月6日,安徽首趟“跨两海”中欧班列(合肥)启航。(徐旻昊 摄)自贸试验区示范引领

资料图:航拍合肥跨境电商试验区。(李博 摄)

资料图:航拍合肥跨境电商试验区。(李博 摄)来源:安徽日报

记者:彭园园

编辑:马珺

这是7月14日在安徽省阜南县拍摄的淮河王家坝闸。新华社记者 黄博涵 摄

新华社合肥7月14日电 题:盯水情 巡堤防 保民生——“千里淮河第一闸”王家坝闸防汛一线直击

新华社记者潘峰、白斌、黄博涵

7月14日6时30分,洪峰顺利通过王家坝,最高水位达到27.91米后开始缓慢回落。在安徽省阜阳市阜南县,一线防汛人员度过了紧张的一晚。

“千里淮河第一闸”王家坝闸被称为淮河防汛的“晴雨表”和淮河灾情的“风向标”。受持续强降雨影响,淮河形成2024年第1号洪水,王家坝站水位7月13日16时12分涨至警戒水位27.5米,并继续保持了10多个小时的上涨。

位于王家坝水文站三楼的水情室灯光一夜未熄,王家坝水文站站长李威峰和同事昼夜值守。记者走进水情室,映入眼帘的两块大屏幕实时显示水位、流量等水情信息,以及水尺、河道断面监控录像等。

7月14日,在安徽省阜南县,王家坝水文站工作人员在监测淮河水情。新华社记者 黄博涵 摄

“我们是淮河上的‘哨兵’,要实时监测水情信息。”李威峰放下绘制水位曲线图的铅笔告诉记者,自王家坝站水位超过警戒水位以来,水文站将水情拍报等级提升为最高等级6级,每小时进行一次水情拍报,“水文站10名工作人员已全部到岗,除了在水情室值班的两组4名工作人员,其余工作人员在外开展流量监测、设备故障排查等工作。”

为了能提供科学准确的参考数据,王家坝水文站设备仪器的科技含量越来越高。李威峰指着一旁的无人机说,他们现在能利用电波测速仪、测流无人机等非接触式设备测量洪水流量,“我们也在利用这次洪水‘练兵’,以便更好面对未来各种挑战。”

7月14日,在安徽省阜南县,王家坝水文站工作人员利用仪器测量淮河流量。新华社记者 黄博涵 摄

除了王家坝水文站的“哨兵”,堤防上的巡堤查险工作人员是淮河边的另一道防线。记者见到阜南县水利局总工程师李玉龙时,他正和同事检查王家坝镇李郢村淮堤上的李郢站水利设施。“50余公里淮堤共有6处水利设施,全县共有300余处水利设施,为确保它们的安全运行,每一处都要排查到位。”李玉龙说罢,便赶往下一个检查点。

“我们组织了巡堤查险工作队伍检查辖区内的各处堤防。”王家坝镇镇长谢栋林说,该镇组织了7支共800余人的巡堤查险队,对辖区内近17公里的堤防开展巡堤查险工作。

王家坝镇王家坝村的村民王庆明便是巡堤查险队的一员。“我们村有30人参与巡堤查险,分好班次,不分昼夜,坚守在防洪一线。”王庆明边用铁锹试探土壤松软情况边告诉记者,他们丝毫不敢大意,通过用眼观察、用脚丈量、用铁锹探路等多种方法,查看堤防是否出现渗水、滑坡、管涌等险情。

7月14日,阜南县王家坝镇王家坝村村民在巡堤查险。新华社记者 黄博涵 摄

保障民生是防汛工作的重要一环。巡堤工作开展的同时,王家坝村党总支书记王玉鹏正在走村串户宣传防汛减灾知识。“我们不仅要守住淮河堤防,更要保护好大家的生命财产安全。”王玉鹏告诉记者,他带领村干部通过走访入户、线上宣传等方式,及时向村民传达雨情、水情、汛情等预警信息,提醒辖区居民做好防范工作。

“我们已备足备齐木桩、铁锹、救生衣等防汛物资,提前联系了10余台挖掘机等机械设备,镇、村级避灾安置中心可安置3000余人……”谢栋林说,“七下八上”防汛关键期在即,他们将全力应对,一刻也不松懈。

7月14日,阜南县王家坝镇王家坝村村民在巡堤查险。新华社记者 黄博涵 摄

7月14日,阜南县王家坝镇王家坝村巡堤查险队队员在检查防汛物资。新华社记者 黄博涵 摄

7月14日,在安徽省阜南县,王家坝水文站工作人员利用仪器测量淮河流量。新华社记者 黄博涵 摄

7月14日,阜南县王家坝镇王家坝村村民在巡堤查险。新华社记者 黄博涵 摄

【详情】

7月的小岗村,生机勃勃,热情似火。1万多亩高标准农田里,翠绿的秧苗茁壮成长。

小田变大田,全程机械化生产……小岗村的田野好“丰”景,深含着改革的手笔。“三权分置”改革,保护农户承包权、放活土地经营权,让农民吃了“定心丸”;打开市场眼光,成立旅游投资公司,带动农家景区、小岗村宿、培训教育基地、“皖美小岗”农产品电商体验店、小岗电商直播间、精品农家乐等不断涌现,小岗村展现出一二三产业融合发展的多彩画卷……

作为中国农村改革“第一村”,小岗村之变,离不开改革的春风沐浴与持续深化的动力支撑。

新时代,小岗村承继改革基因,勇于探索,持续“尝鲜”,创新之路越走越宽广。实施省级以上农村改革试点16项,其中国家级7项,获颁土地承包经营权“全省第一证”,落户农村集体经济组织登记赋码“全国第一证”……从18枚红手印起步的小岗村,一路革新、一路向“新”,写下了安徽致力于改革的生动篇章,注解着中国改革开放的生动缩影。

气象万千,改革潮涌,江淮欢歌。从小岗村到安徽基层大地,改革的浪潮生生不息、由此及彼,纷纷把农村改革的基因深深传承下来,历史性地解决了绝对贫困问题,乘势而上“改”出乡村振兴新气象。

镜头拉伸,全景扫描。黄山创新推出“古屋贷”“名茶贷”等一系列绿色信贷产品,打开绿色金融“黄山模式”,赋能乡村产业持续兴旺;安庆市五横乡杨亭村,在林长制改革的春风沐浴下,积极拓宽视野,成功吸引生态农林企入驻,实现了3000余亩林场的规模化流转,不断涌现的特色采摘农业等场景,让游客亲身体验田园之乐的同时,带动康养产业蓬勃兴起……

行走在江淮大地,农村在改革的浪潮中勇于逐浪、积极探索、主动“尝鲜”,绘制出一幅幅生动鲜活的乡村振兴画卷。

从田间地头到农家院落,从传统产业到新兴业态,每一处都洋溢着创新的气息和变革的力量。

如今的安徽乡村,村民们不再局限于传统的耕作方式,而是敢于尝试新技术、新模式,土地流转、合作社经营、电商销售等多景呈现,拓宽了增收渠道,提升了农产品的附加值,农业农村优先发展的意涵不断升华。

理念迭代升级、思路更加宽阔、举措不断“上新”、改革步伐越走越稳……因为改革,江淮乡村产业链、供应链、价值链全链条不断升级,农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的安徽版“富春山居图”更新更美。

改革落子,民生为大。村子里的事,始终是新征程上全省重点推动、聚力关注的“关键大事”。

“乡村振兴战略是新时代‘三农’工作的总抓手”,走进大湾村,省委书记梁言顺进一步明确全省乡村工作的重心;“实现皖北地区全面振兴,最艰巨最繁重的任务在农村”,省委看深一层、看远一些,点题区域发展的关键;“大力发展乡村旅游,做好‘土特产’文章,加快农村一二三产业融合发展”,安徽不断为乡村产业发展注入新的智慧……连日来,省委领导对农村发展持续部署、对基层改革不断划重点,拉出改革的“下划线”。

基层稳则全局稳,基础牢则事业兴。在改革的鸿篇巨制中,农业农村工作始终是不可或缺、需以浓墨重彩精心书写的关键篇章。

开启农业现代化进程,百舸争流,奋跃而上。激发农村发展新活力,“改革”无疑是那把开启“又一春”之门的金钥匙。全面深化改革向纵深推进,因时因势持续深化农村改革,激发乡村发展活力,我们的目标尤为清晰——让老百姓口袋越来越鼓、生活品质越来越高、日子越过越红火。

编辑: 陈锐