本网讯(记者 彭园园)优化消费环境是积极扩大国内需求的关键环节,对推动经济高质量发展、保障高品质生活具有重要意义。6月17日上午,省政府新闻办围绕优化消费环境,举办新闻发布会,介绍相关工作情况。

通过实施优化消费环境三年行动,开展市场消费环境突出问题大排查专项行动,清理整治医疗、药品、食品等民生领域虚假违法广告,开展“守护消费”铁拳行动等,我省市场消费环境持续优化。

围绕群众关心的食品、药品等重点监管领域,我省各级市场监管部门对18类重点食品、73个食品生产集中区域,以“两超一非”为重点开展食品安全整治,严格疫苗、血液制品等高风险及集采中选药品监管,对化肥、燃气器具、电动自行车等8类产品实施全省联动抽查,全省累计完成住宅老旧电梯维修改造更新1.34万台次。开展殡葬领域、中小学校园食品安全等8个集中整治行动,着力解决好群众身边的“关键小事”。

在质量基础设施服务上,我省深入实施质量强基赋能工程,制定质量基础设施“一站式”服务评价规范省级地方标准,筹建智能语音、轨道交通轮轴等2个国家产业计量中心和国家量子精密测量先进测量实验室。参与制定“两新”专项国家标准24项,我省主导制定的“以竹代塑”领域首个国际标准正式发布。

截至5月底,我省实有各类市场经营主体844.86万户,同比增长3.75%。省市场监管局有关负责人表示,聚焦营造更加公平更有活力的市场环境,依法维护广大消费者合法权益,我省将进一步统筹好效率与公平、活力与秩序、发展与安全,助力提振消费和全方位扩大国内需求。

我省将深化市场准入壁垒清理整治和重点领域公平竞争治理。集中整治直播电商违法违规行为和平台利用规则破坏公平竞争、侵害平台内商家及消费者合法权益现象。加强“三同”和国际产品认证工作,为我省出口企业营造国际化市场环境。深入实施优化消费环境三年行动和“满意消费长三角”提升行动,培育一批放心商超、放心餐饮、放心景区、放心街区。严厉打击假冒伪劣、消费欺诈等社会反映强烈违法行为。加强电动自行车、儿童用品、消防产品、燃气灶具等强制性产品认证监管,坚决打击机动车、生态环境等领域检验检测违法行为。

此外,我省在重点领域监管上,将进一步提高全链条监管能力水平,更好统筹高质量发展和高水平安全。完善食品安全责任体系和食品安全应急处置工作制度。加大校园等重点领域食品安全风险隐患排查整治力度。加快推动新药和高端医疗器械研发上市。突出电动自行车、燃气器具、电线电缆、消防产品、儿童和学生用品等质量安全监管。深入推进特种设备治本攻坚三年行动、持续开展城镇燃气安全排查整治和电梯安全筑底行动。加快推动电梯安全、网络交易等重点领域、新兴领域地方立法。

6月13日上午,72岁的何家劲攥着转诊单,刚踏进合肥市第一人民医院(以下简称“合肥市一院”)的门诊大厅,一站式服务中心工作人员便主动迎上搀扶,“老人家,看哪个门诊?我带您去。”

确定了转诊信息后,工作人员直接引导何家劲来到眼科专家门诊,仅15分钟便完成检查。眼科主任李盈龙开具处方后叮嘱他:“按时用药,半个月后再来复诊,放心吧。”

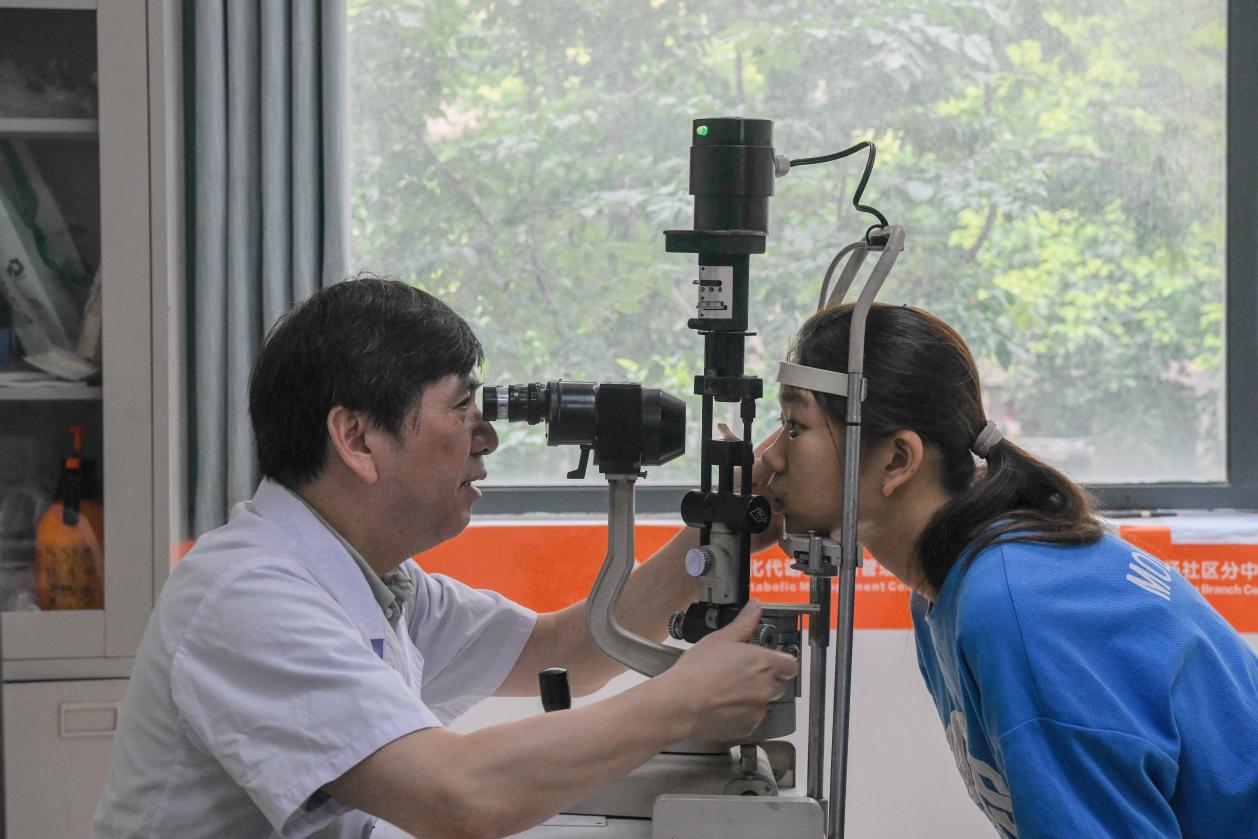

李盈龙正在给患者检查眼部问题。合肥市一院供图

凭着转诊单,免除挂号手续,享受绿色通道服务,让何家劲的就医获得感直接拉满。而这张转诊单的背后,是合肥市一院紧密型城市医疗集团(以下简称“城市医疗集团”)建设的深度变革。

2023年7月,合肥市一院作为牵头医院与合肥市庐阳区、包河区、蜀山区和经开区25家成员单位成立紧密型城市医疗集团,打通分级诊疗“最后一公里”。

两年来,合肥市一院发挥引领作用,通过同质化管理,让合肥市25家社区卫生服务中心焕发新生机。用一个个暖心举措,让“家门口”更有“医”靠。

从“被动转诊”到“主动协同”

何家劲的转诊单,是在合肥市庐阳区大杨镇社区卫生服务中心开具的。

一个月前,何家劲觉得看东西越来越模糊,治疗了几天后,仍然不见好转。于是,大杨镇社区卫生服务中心的全科医生迅速准备了转诊单,详细填写了何家劲的信息,并立即将转诊单及患者联系方式发送至合肥市一院的转诊群。

合肥市一院的工作人员在收到信息后,迅速与何家劲取得联系,确认了就诊时间,并为其开通了绿色通道,确保了从基层医疗机构到医院的无缝对接。

“患者信息提前上传至转诊平台,到院后直接进入诊疗环节,省去重复挂号、排队时间。”合肥市一院事业发展处处长陶文娟告诉记者。

所以,当转诊患者来到医院后,他们手里的转诊单如同一张“特别通行证”,可以享受专人引导、挂号优惠、优先就诊等服务,同时还有专人随访追踪保障治疗效果,形成闭环管理。

陶文娟介绍,在城市医疗集团里,合肥市一院作为牵头医院,重点提供危急重症和疑难复杂疾病的诊疗服务,负责接收从基层上转的患者,并将符合下转标准的患者有序转至集团成员单位,变“被动转诊”为“主动协同”。

据统计,从2023年7月至今,合肥市一院共接收上转患者9931人次,下转患者9634人次。“这‘一升一降’的背后,是分级诊疗的真正破冰。”陶文娟道出关键。

变资源“虹吸”为服务“灌溉”

“居民宁可去三甲医院排队看小病,也不信社区。”大杨镇社区卫生服务中心党支部书记牛磊的一句话,道出了四年前基层社区卫生服务中心的窘境。

他清晰地记得,彼时的大杨镇社区卫生服务中心,年均门诊量不足5万人次,业务收入一年不过700万,基层能力不足,很难留住病人。

然而至2024年底,大杨镇社区卫生服务中心门诊量激增至15万人次,业务收入跃升至2000万以上。如今走进中心,整洁明亮的候诊大厅、温馨舒适的病房、井然有序的就诊流程,处处焕发着新气象。

“这些变化,都是城市医疗集团建设带来的强大助力,让牵头医院和基层社区卫生服务中心抱得更紧。”牛磊说。

在大杨镇社区卫生服务中心,合肥市一院专家下沉基层义诊。合肥市一院供图

自从2023年加入城市医疗集团后,合肥市一院委派多名技术骨干、护理团队下沉到大杨镇社区卫生服务中心,变资源“虹吸”为服务“灌溉”,全面提升医疗质量管理、行政管理等各项工作,实现了“管理+技术”的双下沉。

大到成立“联合病房”、国家标准化代谢性疾病管理分中心,小到一个拖把的摆放、一份病历的书写,合肥市一院的专家们倾囊相授,不仅带来技术升级,更是打破科室壁垒,使基层医生在跨学科协作中,不断深化对疾病认知与提升诊疗能力。

从“云端”专家到基层“合伙人”

同样的蝶变,也在合肥“西北角”的长岗社区卫生服务中心发生着,这里是城市医疗集团里最偏远的一个成员单位。

一年前,吴保玉还是合肥市一院产科护士长,随着长岗社区卫生服务中心加入城市医疗集团,她被委派到这里担任法定代表人。

现在,她每天开车近三小时往返通勤,但更大的挑战在于如何提升基层医疗水平。

“过去只需要做好母婴护理,但现在要做好基层卫生的发展规划、学科建设、资产运营等,这一切都需要进行规范化管理,才能给百姓提供更优质、专业的服务。”吴保玉坦言,过去的11个月“压力山大”。

由此可见,在城市医疗集团里,医生不再是“云端”专家,而是深度参与基层医疗发展的“合伙人”。

据统计,从城市医疗集团成立至今,合肥市一院共派驻医护技专家136名长期帮扶,名医工作室下沉26个,专家门诊下沉48个,专家社区坐诊次数10123人次,社区诊疗94429人次。

合肥市一院医生专家下沉基层为百姓检查身体。合肥市一院供图

陶文娟表示,通过全面推进责任、管理、服务、利益四大共同体建设,让优质医疗资源像活水一样流向基层,既提升了基层“接得住”的能力,也让合肥市一院专家找到了“向下扎根”的价值。

“经过近一年规范化管理,现在老百姓常说‘社区服务中心变干净了,看病不用去市里了’。每次听到这些,心里总是暖暖的,再累也都有了意义。”吴保玉说。

当一张转诊单能打通绿色通道,当三甲专家成为社区的“合伙人”,当CT报告上盖着同样三级医院的印章……这些“家门口”的细微改变,让医疗改革不是冰冷的政策条文,而是一个个温暖的故事。

皖中评特约评论员 章平周(资深时评员)

早起一点就能在“露水市集”买到新鲜采摘的农家菜,上班时有“潮汐车道”助力一路畅通,下班回到家可以把车停在共享停车场……当合肥迈入千万人口特大城市行列,这座城市正用“绣花功夫”把治理触角伸到每个角落,从“管理”到“共情”,市民切身体会到这其中发生的变化。

城,所以盛民也;民,乃城之本也。城市治理的本质,是对“人的需求”的精准回应。作为连续四届蝉联“全国文明城市”称号的城市,合肥在城市精细化管理中,体现了对人的尊重,打破了“管理者视角”的思维定式。

包河区徽贵苑小区的智能回收柜位置的确定充分听取业主们的意见,基本都设置在业主们必经之路上。

“这条斑马线太好看了,颜色像彩虹,我以后每天上学都要走这条斑马线过马路。”这条特别的“斑马线”,是由新站高新区磨店社区光明社居牵头设计,依托“儿童友好社区”项目,对校园周边道路空间进行适儿化改造。将居民需求置于首位,彰显了“以人民为中心”的发展思想,让城市管理真正成为提升居民幸福感的有力支撑。唯有将“居民怎么想”作为政策落脚点,才能让管理措施真正嵌入生活场景。

城市管理理念的转变,需要科技手段支撑。合肥充分发挥科创优势,以“城市大脑”建设为牵引,通过构建全市逻辑统一的新一代政务云,打造集约高效的“城市中台”,加快数据资源融合治理,提升城市治理的科学化精细化智能化水平。

在城市基础设施建设中,合肥已布设100多种、8.5万套前端监测设备,实时监测137座桥梁、7316公里地下管网。一个个传感器保障着监测范围内城市基础设施的安全运行。截至今年5月,合肥市已累计监测并处置燃气管网泄漏、供水管网泄漏、桥梁结构损伤等各类险情1098起。

明光路路口的无人机AI巡查系统,通过性别年龄定制化语音,让交通安全劝诫变得更加生动。警用无人机配备了高清摄像头和喊话系统,能够清晰地捕捉到路面上的交通状况。在巡逻过程中,一旦发现交通违法行为,交警便会通过喊话系统向违法行为人发出提醒。从“事后处置”到“事前预警”的跨越,让城市安全防线前移,守护城市安宁。科技赋能城市治理,是智慧城市建设的务实之举,也体现了合肥在城市治理中未雨绸缪、防患未然的责任担当。

城市治理并非政府的“独角戏”,而是需要全民参与的“大合唱”。合肥通过“党建+志愿服务”等机制创新,将“公众被动接受管理”转化为“全民主动参与”。合肥市房产局发出“30 分钟改变你的回家路”小区志愿者活动倡议。党员干部带头佩戴红袖章上阵,亲子家庭牵着孩子手持垃圾袋同行,一幅“人人参与、人人奉献”的社区共治画卷在丁香家园徐徐展开;

社区积极组织包河苑小区居民开展“从我做起,共建美好家园”的行动,不少热心居民主动协助社区、物业,共同为小区的环境伸出援手;

骆岗街道430多家沿街商户都认领了文明“责任田”:不仅做好店面卫生保洁,还自觉劝阻跨门经营、引导顾客规范停车,让烟火气与文明气相得益彰。

这种全民参与的治理模式,激活了城市治理的 “神经末梢”,让市民从城市治理的“旁观者”变为“主人翁”,充分诠释了共建共治共享的社会治理新格局,为超大城市治理提供了充满活力的合肥样本。

超大城市的精细化管理中,当“管理”退居幕后,“共情”走向台前,城市便不再是冰冷的钢筋水泥,而是充满温度的宜居家园,这或许正是合肥城市精细化管理对大家的启示。

合报皖中评融媒体工作室 出品

投稿邮箱:zhufy@hf365.com,594544237@qq.com

编辑: 朱芳颖

“充分认识开展专项整治的重要意义,深入开展自查自纠,动真碰硬整改,强化监督执纪,动真格、抓现行、抓典型、抓通报,真正形成严的氛围,让广大党员干部受警醒、知敬畏、守底线。”6月12日,淮南市委常委会召开会议,专题调度推进专项整治工作。

淮南市以高度的政治责任感和使命感,锲而不舍落实中央八项规定精神,坚持严查快处,重拳出击“零容忍”,全面推进省委部署的违规吃喝、违规收送礼品礼金、侵害群众利益等5个专项整治。市县两级组建14个监督检查组,开展多轮次联合联动明查暗访。纪检监察机关联合财政、审计等部门协作,充分利用大数据,严查公款违规吃喝、违规购买礼品等问题。坚持防微杜渐,建立违规吃喝整改整治常态化提醒制度,基层党支部书记与党员开展谈心谈话,把“十个严”等要求传达到位,切实筑牢思想防线。

“违规吃喝、违规收送礼品礼金问题绝非小事小节,其背后往往潜藏着请托办事、利益输送等问题,是由风变腐、产生腐败的重要源头。”淮南市纪委监委有关负责人介绍,学习教育开展以来,全市加大监督执纪力度,坚持风腐同查同治,共查处违规吃喝、违规收送礼品礼金等问题线索50余件,形成有力震慑。

淮南市将专项整治与为民办实事相结合,切实让广大党员干部的状态提起来、劲头鼓起来、作风实起来,持续提升群众的获得感与满意度。

聚焦侵害群众利益问题,淮南市全面开展“接热线、解难题、转作风”活动,大力推进群众诉求高频事项攻坚治理,解决群众急难愁盼问题,推动实现从解决一件事到办好一类事。聚焦不担当不作为问题,从项目建设、营商环境、民生服务等6个方面,刀刃向内查、雷厉风行改、革故鼎新治。针对整治形式主义为基层减负存在差距问题,把减负的落脚点放到激发干部精气神上来,突出抓好频繁要求基层填表格、报材料等6项整治重点,大力推动重心下移、权力下放、资源下沉,破除积弊让基层干部轻装上阵。

此外,淮南市围绕过“紧日子”方面存在的问题开展专项整治,聚焦财政资金使用、办公经费管理、公务接待等重点领域,深入排查是否存在铺张浪费、超标准支出等问题,督促各部门严格压缩一般性支出,把有限的资金用在保障民生和推动发展上。

警示教育是最好的清醒剂。淮南市深化警示教育,组织汇编一批典型案例,注重用身边事教育身边人。同时,通过召开警示教育大会、组织观看警示教育片等方式,突出抓好新提拔干部、年轻干部、关键岗位干部等重点群体,教育引导广大党员干部在思想上正本清源、立根固本,在行动上遵规守纪、担当有为。

(本报记者 黄永礼)

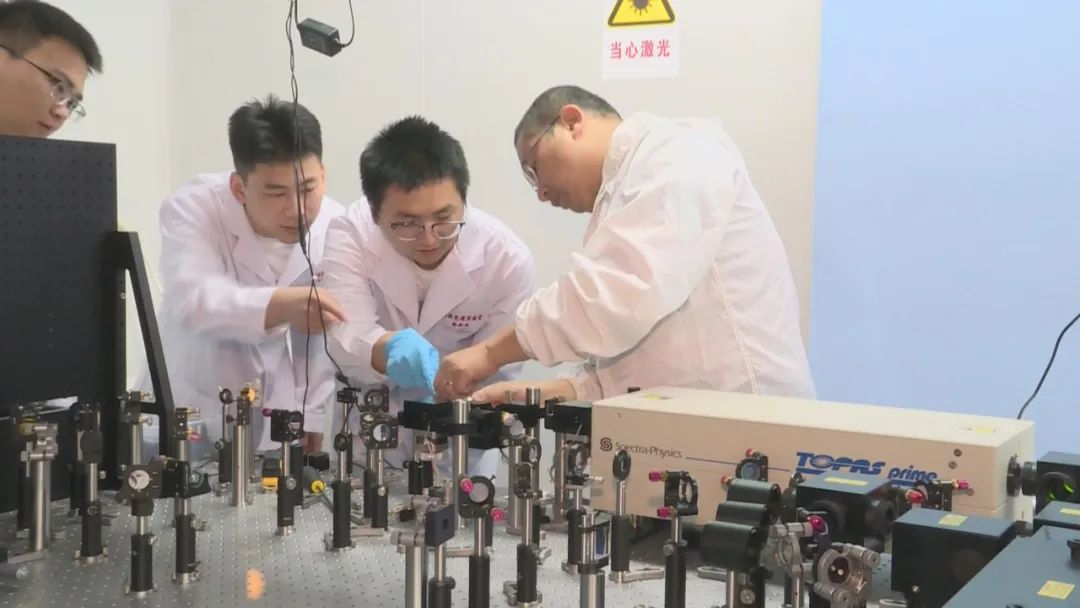

如何让科技创新更好赋能产业创新,习近平总书记强调,要搭建平台、健全体制。安徽通过打造多元化的高能级创新平台和成果转化服务体系,让创新链和产业链无缝对接,构建科技创新和产业创新深度融合、双向赋能的发展格局。

本台记者 胡君

我们现在来到了安徽投资集团打造的科创孵化基地中安创谷科技园,它就像是一个专门培育科技型企业的“超级孵化器”,企业在这里不仅能享受到优质的办公环境,更重要的是从创立之初的启动资金、发展中技术需求对接到后期市场开拓,都能得到园区保姆式服务。

天启物联是去年刚刚落户园区的一家企业,因为获得中安创谷近四个亿的融资支持,企业顺利完成了4颗卫星发射并顺利送入预定轨道,构建起了由38颗低轨卫星组成的我国首个低轨卫星物联网星座“天启星座”,该系统将为全球智慧城市、生态环境监测甚至是无人区、远洋等网络盲区提供数据通信服务。

天启物联是去年刚刚落户园区的一家企业,因为获得中安创谷近四个亿的融资支持,企业顺利完成了4颗卫星发射并顺利送入预定轨道,构建起了由38颗低轨卫星组成的我国首个低轨卫星物联网星座“天启星座”,该系统将为全球智慧城市、生态环境监测甚至是无人区、远洋等网络盲区提供数据通信服务。

合肥天启物联科技有限公司 董事 裴瑶

合肥天启物联科技有限公司 董事 裴瑶

我们因为发展的阶段性的诉求,需要资金在前期先行投入,由于在我们企业发展的重要阶段(中安创谷)予以托举和支撑,我们加快完成了全球的一期组网,所以我们把我们的第二总部放在了合肥,由此为基础,带动整个新兴的卫星物联网产业链的上下游的发展。

通过引进和支持一家龙头企业,带动产业链关键环节的重点企业和创新团队集聚,中安创谷正不断为空天信息、人工智能、大健康等全省重点发展的新兴产业和未来产业“育苗造林”。在中安创谷运营团队办公室,我们看到一份动态更新的表格,上面收集的是来自全球的300多家科技企业和创新创业团队信息,运营团队每天都会对这些企业的核心技术、发展需求、以及与安徽产业协同度等指标进行分析,从而进行精准招引、高效服务。

通过引进和支持一家龙头企业,带动产业链关键环节的重点企业和创新团队集聚,中安创谷正不断为空天信息、人工智能、大健康等全省重点发展的新兴产业和未来产业“育苗造林”。在中安创谷运营团队办公室,我们看到一份动态更新的表格,上面收集的是来自全球的300多家科技企业和创新创业团队信息,运营团队每天都会对这些企业的核心技术、发展需求、以及与安徽产业协同度等指标进行分析,从而进行精准招引、高效服务。

安徽省投资集团中安创谷公司 副总经理 蔡昊

安徽省投资集团中安创谷公司 副总经理 蔡昊

紧密地结合我们优势的产业,我们去发力,去做产业链的强链补链延链,我们每一年举办全球路演的活动,帮助企业去链接人才、链接资本,园区1100多家企业当中有36家上市公司,另外还有156家瞪羚、准独角兽以及独角兽企业。

聚焦产业生态构建、科技成果转化、创新创业孵化3大需求,目前,安徽已建成200多家“国字号”创新平台和4400多家省级以上技术创新平台。如果说中安创谷代表了政府引导下的孵化型平台,那么在安徽,以企业为主导的共享型创新平台同样引人注目。2024年奇瑞凭借其在全球汽车领域的研发制造能力和龙头带动作用,成立了开阳实验室,致力于汇聚全球创新创业团队进行关键核心技术攻关。目前,这个实验室已经与全球59所高校科研院所建立了合作,并成立了创新资源整合中心,技术研发中心和产业孵化中心,加速汽车前沿技术的转化应用。

聚焦产业生态构建、科技成果转化、创新创业孵化3大需求,目前,安徽已建成200多家“国字号”创新平台和4400多家省级以上技术创新平台。如果说中安创谷代表了政府引导下的孵化型平台,那么在安徽,以企业为主导的共享型创新平台同样引人注目。2024年奇瑞凭借其在全球汽车领域的研发制造能力和龙头带动作用,成立了开阳实验室,致力于汇聚全球创新创业团队进行关键核心技术攻关。目前,这个实验室已经与全球59所高校科研院所建立了合作,并成立了创新资源整合中心,技术研发中心和产业孵化中心,加速汽车前沿技术的转化应用。

奇瑞汽车股份有限公司 执行副总裁 高新华

奇瑞汽车股份有限公司 执行副总裁 高新华

开阳(实验室)是一个组织形式,里面有300家的瑶光实验室,有1万多名的员工,我们在全球 国内为主,(利用)各高校的资源来共同合作,形成一个网状的机构把资源、信息打通,来实现高校的资源、研究机构的资源,它的(创新)成果来转化成我们的生产力。

2024年,安徽支持科技领军企业牵头、联合产业链上下游企业和高校、科研院所组建了21家省级产业创新研究院,累计拥有省重点实验室、工程研究中心等省级重点科研平台近3800家,获批国家级重点实验室9家,推动形成国家级高新技术企业2.3万家、科技型中小企业3.5万家,数量均居全国第一方阵。

2024年,安徽支持科技领军企业牵头、联合产业链上下游企业和高校、科研院所组建了21家省级产业创新研究院,累计拥有省重点实验室、工程研究中心等省级重点科研平台近3800家,获批国家级重点实验室9家,推动形成国家级高新技术企业2.3万家、科技型中小企业3.5万家,数量均居全国第一方阵。

安徽省科技厅 厅长 赵明

安徽省科技厅 厅长 赵明

强化科技创新的先导地位和根本作用,紧扣安徽科技和产业的基础与优势,扎实推动科产融合发展,着力构建协同高效的开放创新体系,充分激发创新创造活力,厚植新质生产力。

省委召开改进作风访企入村专题行动推进会

在以企观政以农观政中改进作风

以作风建设新成效开创高质量发展新局面

梁言顺徐令义王清宪出席并讲话

6月17日上午,省委召开改进作风、访企入村专题行动推进会。省委书记梁言顺,深入贯彻中央八项规定精神学习教育中央第二指导组组长徐令义,省委副书记、省长王清宪出席并讲话。副省长张曙光汇报了全省访企入村专题行动进展情况。中央第二指导组副组长李勇,省领导刘海泉、孙红梅、单向前参加。

梁言顺强调,全省各级各部门要进一步深化思想认识,把访企入村专题行动作为开展学习教育的重要载体,常态长效地走下去、深进去。要用好一手抓作风一手抓发展两手一起抓的重要方法,善于透过企业和群众诉求,发现和解决制约高质量发展的卡点堵点、作风建设中存在的突出问题。要突出效果导向,厚植为民情怀,以真抓实干作风办好民生实事,以一流营商环境助力企业发展。要坚持边干边总结,及时把访企入村中的好经验好做法上升为制度机制,把握好舆论引导的时度效,营造真抓实干的良好氛围。要注重向人民群众学习,在问计于企、问计于民中坚定信心、鼓足干劲,以作风建设新成效开创高质量发展新局面。

徐令义在讲话中指出,开展访企入村专题行动是安徽学习教育的特色。要深入践行新时代党的群众路线,放下身段走下去,面对面、一对一了解企业和群众诉求,在以企观政、以农观政中改进作风,进一步形成干事创业的好风貌、好气象。要坚持一手抓作风一手抓发展,把解决作风问题和发展问题、改革问题贯通起来,着力解决群众急难愁盼,努力实现发展一方经济、富裕一方群众、端正一方风气。学习教育要严严实实、求真务实,领导干部要静下心、花时间、用力气扎扎实实推动学查改,让企业和群众满意。要加大正面宣传力度,积极总结推广实践中的好经验好做法,巩固和发展团结稳定鼓劲的良好局面,奋力推动安徽各项事业再上新台阶。

“你当年救助的孩子,今天上考场了!”

高考第一天,霍山县考生金正林的妈妈胡奇卉,隔空向恩人们深情喊话。

2019年,金正林确诊急性白血病,医药费用高昂,胡奇卉无奈在网上发起筹款,28689位网友接力奉献爱心,帮助他们渡过难关。如今,儿子康复,胡奇卉将当年筹到的589092元善款,通过筹款平台,如数归还给每一位素未谋面的爱心人士。

一句简单的话语,折射出普通人善良纯朴的内心世界;一个执着的举动,映照出人与人之间“爱的回响”。双向奔赴的他们,值得那个质朴而又崇高的词语:好人!

皖山徽水好人多,是闪耀神州的“安徽现象”。

助人为乐、见义勇为、诚实守信、敬业奉献、孝老爱亲……这是好人们的“标识”,更是好人们的“日常”。生于平凡,创造不凡,他们把“感动”播种在百姓心里,用“最美”续写着精神诗篇。

目前,我省“中国好人”上榜总数1759人,自2008年中央文明办开展“我推荐我评议身边好人”活动以来,连续多年位居全国第一;徐淙祥、李培生、胡晓春3人新当选第九届全国道德模范,全省当选总数达28人,新当选数和当选总数均居全国第一!

闪亮的好人名单,一个个英雄名字熠熠生辉;耀眼的道德模范,一张张质朴面孔绽放光彩。人们不禁发出疑问:安徽“中国好人”凭什么全国第一?一束光,何以从“他们”到“我们”,江淮大地如何铺展开全域文明美好画卷?

微光汇聚

——将道德模范的榜样力量转化为全社会见贤思齐的浓厚氛围

1939年出生的姚华亮,曾是中国人民解放军的一名老兵。退伍后,他回到家乡休宁县,筹办了红色国防教育展览馆,并深入社区、乡村和学校,进行国防教育和新时代新思想宣讲,足迹遍布11个社区和113个村民组。

2000年出生的唐凡,则是技能岗位上的一名“新兵”。年轻的唐凡既有冲劲又有耐力,作为飞机装配维修师,他虚心好学、精益求精,于2024年9月代表中国队在法国里昂获得第47届世界技能大赛飞机维修项目金牌,实现中国队该项目金牌“零的突破”。

“老兵”与“新兵”,好似一场跨越半个世纪的“接力”,同时登上2024年第四季度“中国好人榜”。此次评选,安徽共有姚华亮、唐凡、陈文章、张耘等14人入选。

“安徽好人多”,是江淮大地闻名全国的精神标识。评好人、奖好人、敬好人、做好人,有了因势利导、机制保障,方沉淀出蓬勃旺盛的“好人文化”。

近年来,我省深入开展“我推荐我评议身边好人”活动,持续推进“践行核心价值、打造好人安徽”主题实践,大力选树群众身边可亲可信、可敬可学的先进典型,用榜样力量带动更多人向上向善。全省推选出各级各类身边好人110余万人,学习好人、争当好人蔚然成风。这些普通人中,有返乡创业能人、技术革新能手,有“孤岛”村医、护路“使者”……

发现他们的故事,群众有话说。

铜陵市在褒奖好人的同时,授予举荐人“伯乐奖”,激发了群众参加举荐的积极性和分享荣誉的成就感。

平民英雄由“群众的眼睛”发现,他们用有血有肉、有情有义的事迹,具体而微、真实可信地诠释出社会主义核心价值观的时代内涵。群众评、评群众,纵向到底、横向到边的身边好人选树机制,让评议活动热在基层、热在群众。健全重大典型会商评估机制,通过开展各类“最美人物”选树活动,每年发布一次“心动安徽·最美人物”等方式,让不同行业、不同群体学有榜样、行有示范。

追随他们的脚步,群众有回应。

在海拔1600多米的黄山玉屏景区,李培生、胡晓春“中国好人”工作室挂牌后,越来越多的人争相参与,在守护大美黄山中发挥光和热。

评选一个,带动一片。不同行业、不同地域的道德模范,来自群众、又带动群众,共同把道德模范的榜样力量转化为全社会见贤思齐的浓厚氛围。

放眼江淮,200多名“中国好人”领衔组建文明实践队伍、成立志愿服务组织,带动上万名志愿者参与其中。徐辉假日小分队、朱恒银工作室、吴明英好人工作室等志愿服务组织常年活跃在街头巷尾、田间地头,成为群众身边的“暖心人”。

文化浸润

——江淮大地好人辈出得益于安徽的文化传统和精神沃土

近日,休宁县溪口镇石田村村史馆内暖意融融,这里正在举行一场充满温情与力量的“平凡之光·善润人心”身边好人故事分享会。村民和石田初中的学生们齐聚一堂,共同聆听“中国好人”汪锡熊娓娓讲述义务为村民当邮差的故事。

50多年来,无数个风雨兼程而又稀松平常的日子,汪锡熊祖孙三代却以这份平凡背后的责任与奉献,打动了一位位聆听者。分享结束后,村民和同学们踊跃提问,汪锡熊耐心细致地解答,诚实守信的精神品质悄然传递。

好人精神的传颂,不仅在一场场盛典之上,更在于诚恳的一问一答之间,在于乡邻互济的氛围之际。

“中国好人”皖人多,首先源自这片厚德沃土的文化滋养。老庄哲学、建安文学、桐城文派、徽州文化……璀璨的地域文化,在中华文明传承发展中烙下鲜明的安徽印记。与中华优秀传统文化精神一脉相承的革命文化与社会主义建设文化,确立了新的价值方位。文化积淀成果及现代转化与发展,为好人辈出提供了必要的涵育环境。

你看,顶风傲雪的黄山松,是“咬定青山不放松”的坚韧,是安徽人自强不息、顽强拼搏的精神象征。千里淮河有座“王家坝”,王家坝人的奉献与牺牲体现了舍小家、为大家的赤子之心,凝聚深沉的家国情怀。“大包干,大包干,直来直去不拐弯……”敢闯敢试、敢为人先的大包干精神,以其求真务实的创新实践品格,滋养了中国改革开放的历史进程。

精神力量呈现的背后,是一个个具体的、生动的人,他们的面孔、他们的性格,构成了这片土地笃实、厚道、坚韧、执着的文化品格。

厚植精神沃土,文明之花遍地盛开。

近年来,全省各地将道德模范精神融入节庆民俗、文艺创作,让美德走入寻常百姓的日常生活,在充满人间烟火气的市井街巷中深深扎根、蓬勃生长。

黄山守松人胡晓春的故事被改编成微电影《守松日记》;黄梅戏《杏林春暖》、微广播剧《黄山之巅》等文艺作品,演绎身边好人感人故事,让群众在喜闻乐见中感悟真善美的道德力量。省市县三级好人馆和各地好人公园、好人广场、好人大道,成为点亮城市的精神灯塔。

这是文化的“地标”,也是道德的“航标”。

德者有得

——树立“德者受尊、好人好报”的价值导向,才能激发正能量、形成正反馈

合肥地铁8号线梅冲湖站,随着地铁车门打开,一节印满全国道德模范、“中国好人”“合肥好人”海报的车厢令人眼前一亮,这是合肥市第二列地铁“好人专列”。“合肥好人”胡晓花说:“看到自己的海报,我觉得非常荣幸,这是大家对我们所做好事的一种认可。”

芜湖市湾沚区的节假日里,好人登台亮相。在西河古镇,好人受邀游览古镇、体验糖画铁画等非遗技艺,观看全国“村晚”示范展示活动;在枕水官巷,好人、模范受邀逛大集、品美食;在花桥镇咸定村,“身边好人”在全体村民的注视下,身披绶带领取证书和奖励。

好人有福气,社会才能树正气;好人过得好,才能激发正能量、形成正反馈。从一组数据可以看见安徽在制度层面的关切——

用好“道德基金”,我省每年安排专项资金帮扶慰问生活困难身边好人和道德模范,截至目前,已安排慰问专项资金3000多万元,受惠近2万人。深入实施道德信贷工程,我省向身边好人发放小额信贷资金,累计发放道德信贷超过12亿元,6000多位身边好人受惠。邀请身边好人参加重大纪念日、重大节庆活动,推荐担任“两代表一委员”,推出就业就医、养老观光、交通出行等优惠举措,让身边好人政治上有地位、经济上得实惠、社会上受尊重。30名好人光荣当选党的二十大代表和全国两会代表委员,1397名好人入选各级“两代表一委员”。

从奖励善行、关爱生活等各个层面,安徽建立礼遇身边好人的工作机制,善待有德者、厚待守德者、奖掖德优者。实践表明,鲜明树立“德者受尊、好人好报”的鲜明价值导向,才能让好人文化引领社会大众、滋养文明土壤、塑造良好道德风貌。

如果说好人是一束光,追随光,就要像好人那样努力奋斗;成为光,就要与好人共同发光发热。从“他们”到“我们”,以小我点滴之力,汇聚社会之磅礴伟力,共谱社会主义精神文明奋进曲。

(本报记者 晋文婧 张理想)

安徽省濉溪县高标准农田里,收割机正在作业。

农户操纵农机将收获的小麦装车。

以上图片均为万善朝摄(人民视觉)

云层低垂,空气闷热。一早,刘超便到了自家的田边。

“早上露水重,前几天都是早上9点收麦,气象局预报今天下午可能要下雨,我们就把收割时间提前了。”刘超看了看天,心里惦记着还没收的80亩麦田。

刘超是安徽淮北濉溪县百善镇道口村的种粮大户,如今承包面积已经超过2000亩。

和土地打交道十几年,今年刘超格外高兴:“小麦亩产将近1100斤,比去年足足多了200斤!”

今年,濉溪降雨偏少,为啥小麦亩产还有了新突破?刘超指了指田边崭新的农用水井,诀窍就在这里。

原来,去年6月到10月,濉溪县农业农村部门对刘超承包的土地进行了高标准农田建设,其中便包括建设19口农用井。

让刘超赞不绝口的新井,到底好在哪?

水量足——过去自己挖井,为了节约成本,舍不得挖太深,普遍只有20米,用水量大时常常断水。现在,新井一下子挖到36米深,水压又大又稳。

费用省——老井抽水靠柴油机,浇一亩地要50元。现在,高标准农田建设把电线通到田间,浇一亩地只要20元。

效率高——过去浇水纯靠人工,每人每天最多能浇10亩地,还容易浇不均匀。现在,田里用上了自动喷灌设备,浇水又快又匀。

“有了新井,我们在小麦越冬、返青、灌浆时期,都及时足量地浇上了水。庄稼喝得饱饱的,我们也省时省力。”刘超一边说着,一边展示起手机里的智慧农业APP,不仅可以查看田间的实时监控,还可以远程操控设备,在家就能浇地。

水有了,肥也更足了。去年夏收结束,通过高标准农田建设,刘超又给每亩地施了300公斤有机肥。“地力好了,产量自然也上去了。”他说。

8点半,收麦开始。农机手张林驾驶联合收割机,轰隆隆地驶向麦田。在这条新硬化的田间道路上,履带稳稳地碾过水泥路面。到了田边,张林轻踩油门,机器平稳地拐进田埂。

以前驾驶农机,张林最头疼的就是路况——土路被雨水泡得泥泞不堪,农机陷进去,只能靠拖拉机拽,耽误时间不说,机器还容易受损。如今,高标准农田建设配套修了1公里多的硬化路,农机直接开到地头。

下午2点,随着最后一茬小麦收割完毕,刘超今年的夏收结束了。他算起今年的收入:“我种的都是种子粮,平均一斤能卖一块三毛钱,今年又实现了增产。加上另一季的玉米,亩均纯利润从去年的300元预计增加到今年的500元,多了六成多。”

今年,刘超又不满足于用井水浇地了,他指着麦田中央说:“等引水渠完工了,隋堤里的河水也能用上,温度更适宜。”

顺着刘超手指的方向看去,一条长240余米的引水渠即将完工。刘超承包的土地紧邻隋堤,隋唐大运河流经此处。建设高标准农田时,施工人员因地制宜,在麦田中间修了一条引水渠,通过地下管道将隋堤水抽至引水渠用于灌溉。

在引水渠施工现场,濉溪县农业综合开发项目服务中心工作人员李本赛正在查看施工进度,“夏收之后就要马上播种玉米,不能耽误灌溉。”

李本赛还是百善镇高标准农田建设项目的负责人。“关键是要做到旱能灌、涝能排、路相通、渠相连。”对于高标准农田建设,他有心得。田地里,引水渠不仅能灌溉,等到积涝时,水又能排到隋堤中。

“我们按照每亩2750元的标准投入资金,对刘超的农田进行了改造提升。为了不耽误农时,去年建设了第一轮,今年再来补充。”李本赛说。

2024年,濉溪县高标准农田建设面积达13.97万亩,其中新建5万亩,改造提升8.97万亩,项目总投资3.275亿元。

下午4点,雨点开始飘落,空气中多了些凉意。“希望这雨下得足,播种玉米的时候就不用再浇水了。今年玉米亩产争取突破1300斤!”刘超充满信心。