本报讯(记者 吴量亮)为落实省委关于打造大黄山世界级休闲度假旅游目的地、加快推进高品质旅游强省建设的部署要求,11月10日下午,在第十三届安徽国际文化旅游节期间,大黄山世界级休闲度假旅游目的地圆桌会议在黄山市举行。省长王清宪出席讲话时指出,要认真贯彻落实省委决策部署,坚持以文塑旅、以旅彰文,大力推动文化和旅游深度融合,促进多业态跨界创新,充分赋能乡村振兴,加快建设大黄山世界级休闲度假旅游目的地,为推进高品质旅游强省建设提供有力支撑。副省长孙勇主持,民生银行董事长高迎欣出席。

会上,省大黄山文化旅游创意发展协会介绍了大黄山建设背景及规划。民生银行、深石管理、复星旅文、月星集团、地中海俱乐部、大家保险、德龙钢铁、华邦生命健康、世纪金源、抖音集团等企业负责人纷纷建言献策,表达了积极参与大黄山世界级休闲度假旅游目的地建设的浓厚意愿。

王清宪指出,大黄山拥有冠绝天下的自然风光、享誉世界的徽文化遗存和世界一流的生态环境,地处长三角这个经济最发达、人口最密集、出游率和消费水平最高的市场,打造世界级休闲度假旅游目的地具有得天独厚的条件。当前,全球旅游业正在发生深刻变革,传统旅游正在向多业态融合、全要素创新的现代旅游转变。安徽将围绕高品质旅游强省建设,充分发挥大黄山地区综合优势,强化区域联动,推进开放合作,大力发展休闲度假、高端商务会奖、创意经济、体育赛事、医疗康养、文化服务等新业态新模式,努力在现代文旅产业发展的新赛道上赢得发展先机。

王清宪指出,大黄山建设蕴含着广阔的投资价值,欢迎更多的企业家和投资家成为大黄山建设的合伙人,围绕促进资源整合、业态创新、机制联动等开展高效对接,共同探索一条充分体现有效市场和有为政府更好结合的文旅产业发展新路径。省政府将进一步加强整体规划和系统设计,健全要素保障机制,全面升级旅游服务,为各类文旅产业主体发展创造良好环境,在打造高品质旅游强省中实现互利共赢。

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,推动主题教育走深走实,助力六安绿色振兴赶超发展, 11月10日,六安市“忠诚担当建新功”主题宣讲巡讲活动舒城专场报告会在县剧场举行。市委宣传部部务会成员、市新闻办主任翁朝晖,县委常委、组织部长张辉,各乡镇、开发区、县直各单位党员干部500多人聆听宣讲。

报告会上,宣讲报告团六位成员张继菊、胡遵远、金其华、董艳、余家军、李先辉,先后登台,从不同视角,以“接地气”的表达方式、真挚的情感,讲述自身的实践经历,为党员干部们作了一场生动的宣讲会。

全国五一劳动奖章获得者、公交总公司行车二队7路五星级驾驶员张继菊,积极发扬六安公交人“特别能吃苦、特别能战斗、特别能承受、特别能奉献”的精神,立足本职、扎实工作、爱岗敬业、乐于奉献,为忠诚担当附上公交驾驶员的理解。全国档案系统先进工作者、全国基层理论宣讲先进个人、安徽金寨干部学院副院长胡遵远,围绕红色历史研究和大别山精神传承,讲述担当作为的时代意义。全国模范人民调解员、平安中国建设先进个人、霍邱县夏店镇砖佛寺村党支部书记、村委会主任金其华,扎根基层,扎根农村,在霍邱大地谱写一首忠诚担当之曲。全国最美教师、霍邱县户胡镇中心学校教师董艳,一辈子甘做乡村教师,用心用情守一方乡土教育。中国好人、全国劳动模范、金寨县麻埠镇齐山村海岛卫生站医生余家军,践行初心使命,以船为家,履行着一名乡村医生的神圣职责。全国乡村振兴青年先锋、金寨先徽农副产品开发有限公司董事长李先辉,让梦想在家乡生根发芽,带动就业,助力乡村振兴,用青春谱写新时代芳华。

听取宣讲后,党员干部纷纷表示,今后将以先进典型为榜样,立足本职岗位学思践悟,做到忠诚担当,脚踏实地、精益求精,把宣讲精神转化为实践动力,全力以赴在新时代新征程上再立新功。(宋晓萱)

新华社合肥11月11日电 题:安徽:秸秆“循环”产业成为农业投资新热点

新华社记者马姝瑞

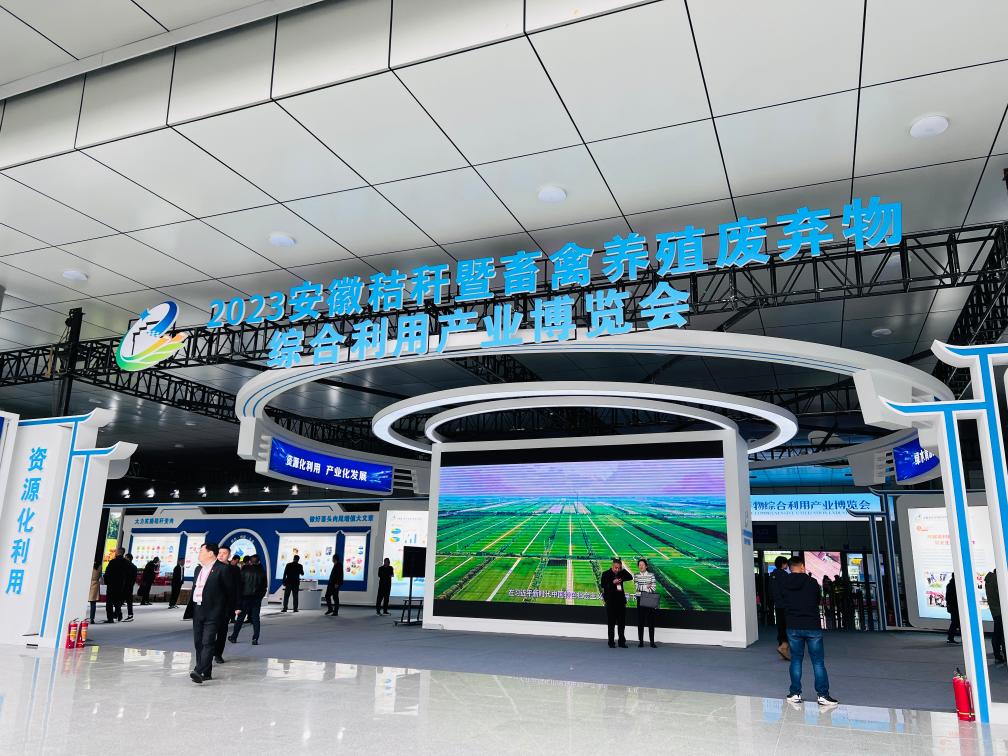

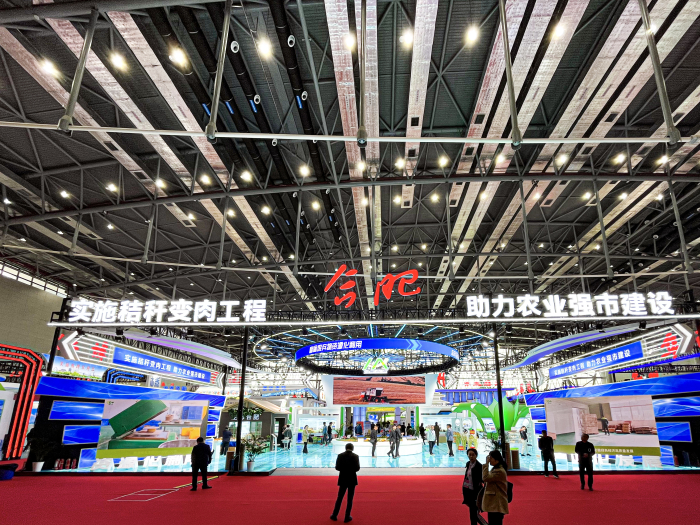

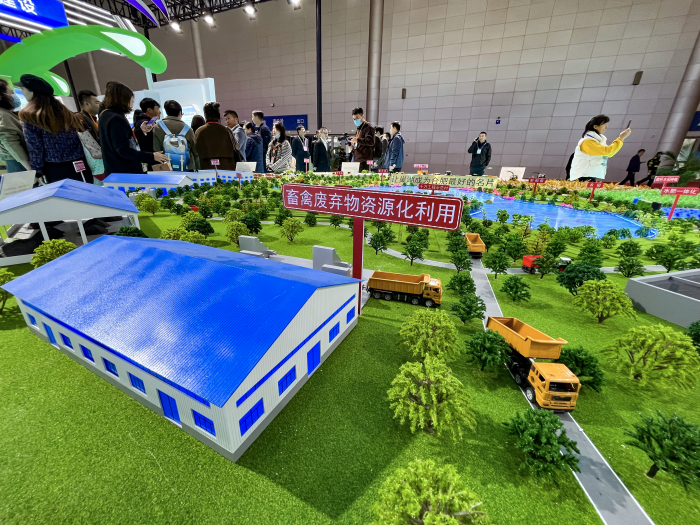

从不得不焚烧处理的农田“废弃物”,转变为各式各样有着可观经济价值的材料、肥料、饲料……11月10日至11日在安徽合肥举办的2023安徽秸秆暨畜禽养殖废弃物综合利用产业博览会上,推动秸秆转化为饲料,以“过腹”方式投入养殖业的种养循环产业新模式成为农业投资新热点。

本届博览会以“资源化利用,产业化发展”为主题,参展企业近千家,展出产品、技术、模式、装备3000多个。

11月10日至11日,2023安徽秸秆暨畜禽养殖废弃物综合利用产业博览会在安徽合肥举办。新华社记者马姝瑞 摄

“田种粮、粮结秆、秆喂羊、羊产粪、粪变肥、肥还田,这一整套种养循环体系形成了一条绿色农业产业链,是我们发展壮大绿色农业的根本逻辑,顺着这条产业链,每个环节都大有可为。”安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司总经理助理葛绍朋说,经过多年发展,公司在涡阳县现有存栏羊14万只,每年饲料消耗就需要秸秆10万吨,并为此专门配套建设了羊饲料生产厂。

丰富的秸秆资源是安徽发展养殖业的基础。作为农业大省,安徽省每年有农作物秸秆约4800万吨、畜禽粪污约7700万吨,秸秆及畜禽养殖废弃物综合利用的市场前景广阔。

2023安徽秸秆暨畜禽养殖废弃物综合利用产业博览会上展出的秸秆制品。新华社记者马姝瑞 摄

安徽省农业农村厅厅长汪学军介绍说,近年来,安徽奋力打造“千亿斤江淮粮仓”、实施“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划,大力培育“两利用”新产业、新业态、新模式,全省农作物秸秆、畜禽粪污综合利用率分别达92%以上和82%以上,“两利用”全产业链年产值约450亿元。

挖掘秸秆价值、扩大产业规模,一批新项目在本届博览会上签约落地。据统计,本届博览会共有153个重点项目集中签约,总投资金额239.5亿元,同比增加58.8亿元、增幅32.5%;其中,涉及“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划的近50个、投资金额约80亿元,分别占项目总数和签约金额的三分之一。

位于宿州市灵璧县的安徽荷金来农业发展股份有限公司(以下简称“荷金来”)现有建成牧场273亩,肉牛存栏量超过2000头,主要供应长三角等地。下一步,公司计划继续扩大养殖规模,预计牧场面积将超过500亩,年出栏量最多可达8000头。

“每头牛每天消耗以秸秆为主要原料的粗饲料30多斤,可以说,秸秆资源丰富是发展循环利用的底气,不仅能够就近取材、降低养殖成本,还能带动附近的农民增收,提高秸秆的利用率。”荷金来副总经理邱振峰说,随着牛肉消费的增长,种养循环产业也被普遍看好。

记者了解到,安徽还将出台实施“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划系列配套政策,统筹各类农业专项资金,加大支持保障力度,培育农业农村新的经济增长点。

根据2023年度国务院推动高质量发展综合督查统一部署,近日,国务院第八督查组来皖开展督查。11月10日下午,省委书记韩俊在合肥与督查组组长、科技部党组成员张碧涌举行工作会谈。省领导张韵声、张红文参加。

张碧涌指出,党中央、国务院高度重视督查工作,习近平总书记围绕狠抓落实做好督查工作多次作出重要指示批示,李强总理提出明确指示要求。督查组将认真贯彻落实党中央、国务院有关要求,特别是把习近平总书记关于安徽工作的重要讲话重要指示批示精神贯穿督查工作全过程,系统梳理各方面反映的新情况新问题,坚持督调结合、督服联动、同题共答,为安徽省高质量发展注入新动能,全力完成好2023年度推动高质量发展综合督查工作。

韩俊代表省委、省政府对督查组一行表示热烈欢迎。他说,今年以来,安徽全面贯彻党的二十大精神,牢牢把握习近平总书记关于安徽工作的十个方面要求,加快打造具有重要影响力的科技创新策源地、新兴产业聚集地、改革开放新高地和经济社会发展全面绿色转型区,扎实推进“七个强省”建设,经济社会高质量发展取得新进展、新成效。这次督查是对安徽贯彻落实以习近平同志为核心的党中央决策部署的全面检验,也是对安徽推动高质量发展的精准指导。我们将切实增强接受督查、支持督查的政治自觉和行动自觉,积极主动配合做好督查工作,坚持边督边改、立行立改,确保督查反馈问题改彻底、改到位,更好推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

中安在线、中安新闻客户端讯 11月10日,2023安徽秸秆暨畜禽养殖废弃物综合利用产业博览会在合肥举办。本届秸博会参展企业近千家,展出产品、技术、模式、装备3000多个,共有153个重点签约项目,总金额239.5亿元。

本届博览会由安徽省农业农村厅、安徽省生态环境厅、安徽省发展改革委、合肥市人民政府共同举办,以“资源化利用,产业化发展”为主题。博览会线上线下报名参展企业近千家,展出产品、技术、模式、装备3000多个。作为全国首家以政府层面组织的“两利用”专业展会,安徽秸博会已成为我省农业绿色发展的一张靓丽名片。

安徽是农业大省,2022年,粮食总产居全国第4位、肉蛋奶总产居全国第8位,每年农作物秸秆约4800万吨、畜禽粪污约7700万吨。近年来,安徽省委、省政府深入践行“绿水青山就是金山银山”发展理念,奋力打造“千亿斤江淮粮仓”、实施“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划,大力培育“两利用”新产业、新业态、新模式,全省农作物秸秆、畜禽粪污综合利用率分别达92%以上和82%以上,均高于全国水平,全省“两利用”全产业链年产值约450亿元。

安徽秸博会已成功举办六届,共签约项目625个、总金额1224.4亿元;已开工589个、投产264个,到位资金616亿元,成为产业招商引资重要平台。本届秸博会共有153个重点签约项目,总金额239.5亿元,较上届增加58.8亿元、增幅达32.5%。

山西、湖北、内蒙古、吉林、黑龙江、江西、河南、广西、四川、贵州、宁夏等省(自治区)农业农村部门负责同志,客商代表,商协会代表,农业经营主体和采购商,科研机构代表以及安徽省直有关部门、市县负责同志等应邀参加本届博览会。(记者 彭旖旎 史睿雯 宣成龙 王成光)

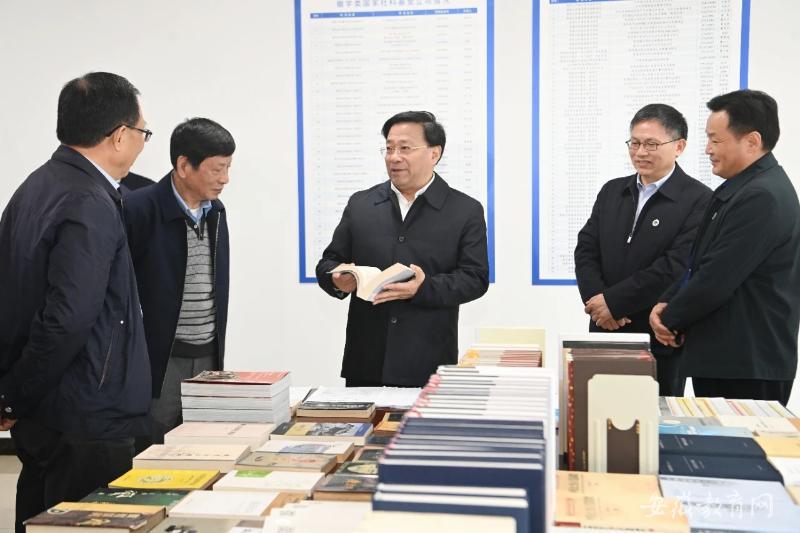

11月10日,省委书记韩俊在安徽师范大学调研高等教育工作。他强调,要深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,推动高等教育内涵式高质量发展,加快建设人民满意的教育强省。省领导张韵声、任清华参加。

安徽师范大学是省政府与教育部共建的省属重点综合性大学,是安徽省特色高水平大学重点建设高校。韩俊走进学校校史馆,听取办学历程、基础教育、学科振兴等情况介绍,充分肯定学校的办学成就,强调要坚持为党育人、为国育才,秉承“厚德、重教、博学、笃行”的校训,弘扬优良传统,坚守师范底色,不断提升办学质量,努力培养更多党和人民满意的好老师,加快建设高水平综合性师范大学。

随后,韩俊来到历史学院,察看研究成果展示,了解徽学研究的进展情况。他说,徽文化是中华优秀传统文化的瑰宝,做好徽文化的阐释、挖掘、普及工作意义重大。勉励专家学者深耕专业领域,创新开展跨学科研究,用通俗易懂的方式展示徽文化,推动安徽优秀传统文化创造性转化、创新性发展,助力建设繁荣兴盛的文化强省。在化学与材料科学学院,韩俊走进李亚栋院士率队组建的单原子-团簇-纳米中心,与科研人员亲切交流,深入了解研发创新情况,要求学院紧盯科技和产业前沿,加强基础研究和应用研究,围绕氢能、新能源汽车、先进光伏、新型显示等产业,强化与科研院所、头部企业合作攻关,推动更多科研成果落地转化,加快形成新质生产力。

调研中,韩俊强调,建设教育强省,龙头是高等教育。要把高等教育摆在重要位置,加强党对高校的全面领导,实施“双一流”培育计划,加快我省特色高水平大学、特色高水平学科专业“双特色”建设,切实增强我省高等教育综合实力。要进一步提升高校服务经济社会发展能力,突出市场导向、需求导向,动态调整优化学科专业结构,促进教育链与人才链、产业链、创新链深度融合,更好助力“三地一区”和“七个强省”建设。要加强教师教育体系建设,加大对师范院校的支持力度,提高教师培养培训质量,努力造就一支高素质专业化教师队伍,以教育之强夯实现代化美好安徽建设之基。

来源:安徽日报

11月5日,观众在了解骨科手术机器人。

11月6日,来自黄山的安徽交易团成员在参观了解西班牙火腿。

11月6日,观众在了解寿县蜀山现代产业园生产的家纺产品。

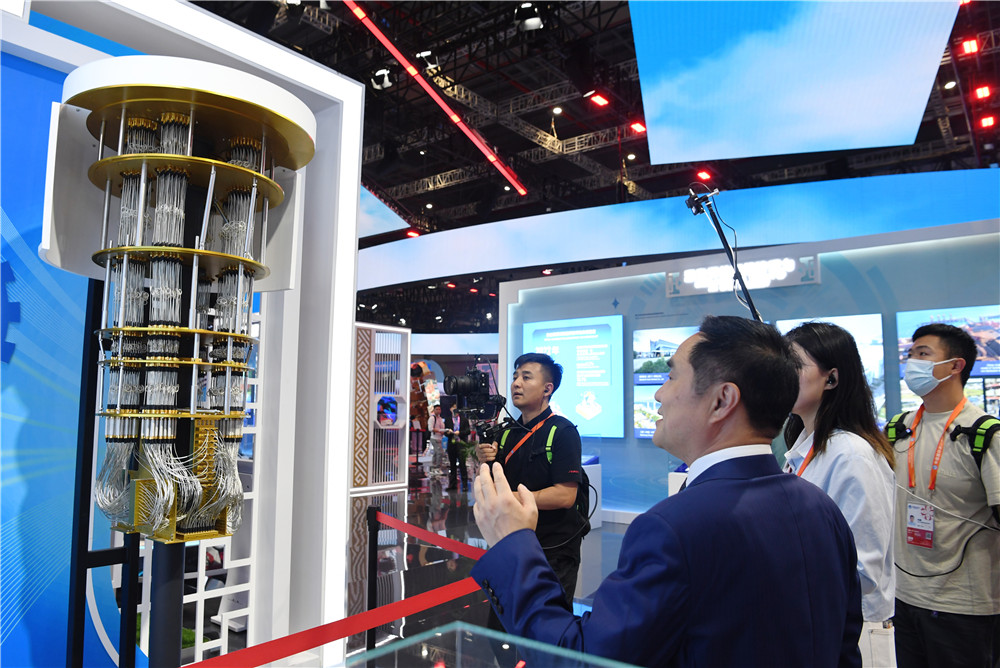

11月5日,在中国馆,记者在了解可编程量子计算系统祖冲之号模型。

11月5日,观众在参观淮南展厅。

11月5日,观众在体验智能座舱。

11月5日拍摄的上海国家会展中心。

11月5日,第六届中国国际进口博览会在上海开幕。在为期6天的会展时间内,128个国家和地区的3400多家企业和近41万名专业观众齐赴东方之约,分享未来发展。

在前5届进博会上,我省累计组织10700余家采购单位、3.43万余名人员参会,累计采购成交金额99.87亿美元、吸引投资超488亿元,涵盖30多个国家和地区。

今年,我省来自科大讯飞的AI学习机等产品参加中国式现代化展馆展示;科大创新院的量子通信(祖冲之号)、芜湖市埃夫特公司智能机器人等产品参加中国自由贸易试验区十周年展;淮南市豆腐传统制作、淮南烙画、淮南牛肉汤产品等8个项目为观众展示丰富的非遗产品;来自寿县蜀山现代产业园的澳大利亚投资企业昆娜凯瑞家纺参加消费品展。安徽交易团已注册2416家单位,其中企业1944家,他们将与来自全球的境外参展商对接洽谈。

古城寿县。(资料图片) 本报记者 李 博 摄

“千里淮河第一闸”王家坝闸。(资料图片)本报记者 李 博 摄

千里淮河金秋美。(资料图片) 本报通讯员 王尚云 摄

秋日寿县,文庙古银杏闪烁的金黄遮天蔽日。游人领略了楚文化博物馆的楚风汉韵,穿过保留了原住民繁盛烟火的古城,走上被时光磨损得光滑溜圆的石阶,感受国内唯一宋代古城墙,像阅读一部厚厚的历史著作;八公山附近的一抹青黛,连着“风声鹤唳”“投鞭断流”“草木皆兵”等成语……

千家药企、十万药商、百万药农、百万亩药材…… 中医药文化已渗透亳州的城市肌理。曹操地下运兵道依旧游人如织,但“三曹”的文治武功对后世影响,显然比不上华佗的“一块药圃”。

地跨河南、湖北、安徽、江苏、山东5省的千里长淮,有430公里流经安徽。

“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳。”在中国七大河流中,具有明显而特殊南北分界线特征的河流是淮河。其线南为亚热带,线北为暖温带。

南稻北麦,南船北马、南秀北雄,自古在这里碰撞、交汇。这条大河,是中国南北文化转换的轴心。这片区域,历来是风云际会处、人才辈出地、文化大熔炉。

“广袤的淮北大地在中华文明的演进过程中,创造了丰功伟绩。”省社科院研究员钱念孙表示,伴随中华文明发展从黄河流域向长江流域逐步南移,在安徽淮河以北、江淮之间和皖南地区三大区域中,淮北地区最早成为演绎中华文明的重要舞台,上演威武雄壮、绚丽多姿的历史正剧。

这里不乏思想精神的密度。早在先秦时期,淮河流域就创造了中华文明史上的高峰,汝颍奇士、谯沛俊彦、齐鲁儒士、涡淮道家各展其长,管、老、孔、墨、庄、孟、韩等人横空出世,深入思考,对中国思想与精神第一次大总结、大阐释,构筑了中华的“文化中原”,推动形成了百家争鸣的文化盛景。

这里有争奇斗艳的文化地标。新石器时代晚期,蚌埠双墩遗址、蒙城尉迟寺遗址,是中华5000多年文明史不可忽略的实证。“天下第一塘”——安丰塘,是我国古代四大水利工程之一,比都江堰早300年。楚文化博物馆上万件藏品,让楚文化最后的积淀风华再现。垓下古战场等地打捞呈现楚汉文化,隋唐大运河通济渠泗县段的运河文化活态遗址波光粼粼,从历史流向未来;明初第一座按照京师之制建造的都城明中都,成为安徽省首个国家级考古遗址公园,一处处大别山革命遗址地成为红色文化教育基地,《八月桂花遍地开》等经典歌曲仍在时时嘹亮唱响。

这里有丰富多彩的民俗文化,地方戏有豫剧、梆子戏、泗州戏、淮北花鼓戏等9个之多;独具地方特色的剪纸、杂技、书画、柳编、彩陶等,有着深厚的群众基础。

文化是一个地区的灵魂,也是发展的动力和源泉。

皖北地区是中华文明的重要发祥地 ,具有优越的文化资源禀赋。众多专家建议,加强皖北地区历史文化资源的研究阐释和开发利用,打造特色文化产业高地,对推进皖北地区加快发展形成更大推动力。

皖北地区依托传统文化艺术资源,加快文化赋能发展力度。颍上花鼓灯守正创新舞新姿,其特色文化建设被纳入创建国家公共文化服务体系示范项目。柳编、剪纸、彩陶等非遗打造成重要文化品牌,在皖北乡村振兴焕发光彩。淮河豆腐文化旅游节等成为重要节庆品牌……

“应谋划文化项目的整体布局和联动发展。”钱念孙提出,立足更高站位,从大的片区乃至安徽文旅发展一盘棋的视角,打破现有行政区划的限制和框框,加快整合和打造跨区域的文化旅游拳头产品。

安师大教授梁仁志分析,亳州、寿县、蚌埠等曾是早期淮河文化的中心,但其影响仅局限于安徽文化发展早期的皖北和皖中部分地区,对皖南文化和宋以后安徽文化发展的影响较小。目前省外对安徽历史文化的认知主要局限在黄山、九华山、徽商、徽派建筑、黄梅戏等。传播出去的安徽文化与安徽历史文化资源的丰富性严重不对称。

“缺少实质性带动乃至推动皖北文化建设的大项目、大工程。”安徽大学教授张崇旺等专家提出,安徽需要在整合皖北地区文化资源上下更大功夫,发挥资源优势,将淮河文化品牌擦得更亮,将淮河文化软实力,更多化作生产力。

专家建议,对淮河文化的研究、发掘、利用,应强化“顶层设计”,打破各地各行业各取所需的格局,加强系统性整合,建构性创造,一体化项目布局,既重文化精神层面研究,也重文化应用层面研究,与现当代文化结合紧密集合,充分提炼宣传展现淮河文化的精髓魅力。

从管仲“政之所兴在顺民心,政之所废在逆民心”,到老子“圣人无常心,以百姓心为心”,再到《淮南子》进一步提出“民者,国之本也”的民本思想。之后政治家曹操、朱元璋在社会治理中,主张爱惜民力、使民以时、节用裕民。淮河流域孕育的民本文化穿越时空,闪耀着人文光辉。

“走千走万,不如淮河两岸”。但“两头高,中间低”的独特地形,暴雨集中、历时长、强度大的气候特点,使淮河成为中国历史上最难治理的河流之一。新中国不屈不挠、如火如荼的治淮斗争,从“约束洪水”“控制洪水”到“管理洪水”“人水和谐”,锻造出淮河人民面对激流而奋发有为、历经磨难而自强不息的精气神。

充分展示淮河文化的丰富内涵、独特魅力和时代价值,才能为加快皖北地区全面振兴提供深切的文化认同和有力的精神支撑。

张崇旺等专家建议,应加快数字化赋能,推动文化场馆、博物馆、景区景点等数字化展示,开发沉浸式旅游体验项目,建设一批数字化应用场景。加快培育动漫游戏、创意设计、网络文学、网络视频等新业态,大力支持引导文化企业向数字化方向转型升级。

专家建议,将淮河文化研究的资源整合起来,构建跨学科、交叉、多元化的创新平台, 构建连接历史和现实、拉近传统与现代的淮河文化体系,擦亮淮河文化品牌,为皖北全面振兴提供更大动力源泉。