央广网安庆4月4日消息(记者徐秋韵)“宜”是安徽安庆的简称,这里孕育了近代中国最早的一批工商业企业,这里走出了四万多名企业家、投资人。“安庆帮、帮安庆”,从古至今,宜商做他人不愿做的事、做他人不敢做的事、做成他人做不了的事,凭借“做难事必有所得”的信念,他们在没有路的地方蹚出新路,在激烈竞争中抢占先机。

新时代宜商精神是什么?新时代的宜商“利”向何处?4月2日下午,以“弘扬宜商精神共谱百强华章”为主题的第四届中国宜商大会在安庆举行。600余名宜商代表跨越千山万水,汇聚美丽宜城,共叙友情、共话发展。

宜商是安庆宝贵的资源、靓丽的名片

“不管大家走得有多远、走得有多久,家乡永远是大家温馨的港湾和坚强的后盾。”安庆市委副书记、市长张君毅在第四届中国宜商大会上说。

安庆一直将宜商视为宝贵的资源财富。2022年起举办的中国宜商大会,就是安庆打造的一个让宜商回家交流的重要平台。广大宜商拧成了一股绳、攥成了一股劲,已然成为一支安庆发展不可或缺的重要力量、一张安庆人民引以为傲的靓丽名片。

多年来,安庆人在全国各地、各行各业开枝散叶。2021年10月,安庆提出“内搭平台、外联老乡”的发展路径,当地开展安庆籍在外人才信息征集活动,建立涵盖商、学、艺、侨等各类在外人才大数据库,安庆市领导带头,上门沟通、邀请回乡考察,听老乡“指点迷津”,同时通过组建商协会,常态化开展活动等方式把在外企业界人士组织起来。

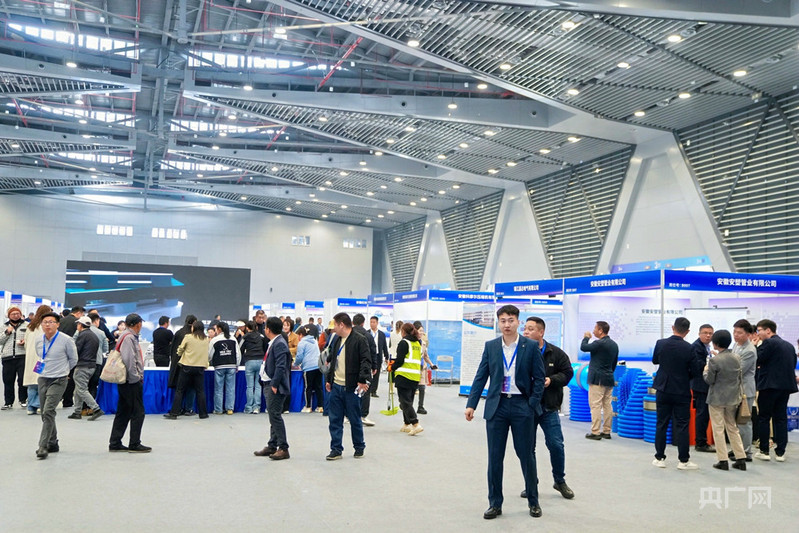

第四届中国宜商大会现场(央广网记者 徐秋韵摄)

“目前我们会员企业在安庆总投资已经超过34亿元。”上海市安庆商会会长李学军在接受采访时表示,安庆的营商环境越来越好,商会也将联合上海高校、科研院所、安庆籍专家等,为安庆引进更多高层次人才和技术团队。

从“一柄瓦刀”“一把斧子”“一屉包子”起家,不论是在祖国四处打拼,还是在安庆投资兴业,宜商一路踏平坎坷、披荆斩棘、跨越领跑,在各自行业和领域内扎根生存、拔节生长,书写了一个又一个商业传奇。

进入新时代,宜商精神有了新的内涵。

第四届中国宜商大会上,浓缩为16个字的新时代宜商精神发布:崇文尚德、务实创新、勤勉坚毅、兴业济世。张君毅表示,这是广大宜商与时代同向、与发展同行、与社会同步,逐渐沉淀出鲜明的精神特质。

投资家乡,建设家乡

第四届中国宜商大会上,共有33个项目现场集中签约,总投资金额达367.35亿元。往前追溯,2021年以来,宜商回归项目达319个、协议总投资超1700亿元。

不少企业家表示,自己被安庆亲商、重商、爱商、宜商的理念所打动,不仅要做家乡发展的见证人,更要争当家乡变化参与者、推动者,为家乡双招双引贡献力量。

“今年,我们选择落户望江,投资30亿元建设高端电路板制造项目,预计年底投产,投产后年产值有望超过10亿元,解决700多人就业。”协正发展有限公司总经理赖佳骏说。

“宜商面对面——会员企业产业链互联互通暨产品供需对接会现场(央广网发 安庆市委宣传部供图)

4月3日,作为此届宜商大会重头戏之一的“宜商面对面——会员企业产业链互联互通暨产品供需对接会(安庆站)”活动举行。多家企业做了现场推介。华力高科是一家总部位于北京,专门从事环保节能锅炉及压力容器等高端装备制造的企业,企业负责人表示,此次“宜商面对面”活动是一个很好的平台,让更多人了解了我们的能源动力与化工装备解决方案产品。

在产品供需对接上,涉及汽车及零部件、化工新材料、现代纺织、综合行业(现代服务业及其他产业)四大领域的企业参展,不少产业链上下游企业负责人也互加微信并表示“有合作随时联系!”

宜商总会专职副秘书长潘军介绍,此次“宜商面对面”活动是宜商总会第一次在家门口举行的大型展会,目的是使会员企业产业链互联互通,促进企业合作发展,减少中间环节,为企业降本增效,同时让外地的企业家与家乡的企业家相互连接,共同促进安庆高质量发展。

创优环境,当好宜商最温暖的大后方

除了宜商回归,还有源源不断的他乡人来到安庆,把此地当创业故乡。

“我是一位新安庆人,在安庆投资过程中,我感受到,安庆确实是办企业、干事业的好地方。”致航科技(苏州)有限公司总经理孙学庆说,自企业项目落地以来,安庆各级领导高度重视,从企业的实际需要出发为我们排忧解难,在项目推进过程中,安庆经开区成立专项工作组,高效协调解决问题。致航科技在安庆建设的年产20发可回收液体火箭制造基地目前已经进入全面建设阶段。“我们将坚守初心,专注发展,扎根安庆,努力为安庆经济发展和产业升级贡献力量。”

安庆能吸引众多宜商回归,离不开其不断优化的营商环境。近年来,安庆狠抓为企服务,12345热线受理诉求满意率超98%,“免申即享”类政策惠及1589家企业,“满宜办”政务服务品牌也越来越响亮。从“企业诉求接诉即办”到“政策免申即享”,再到推进“高效办成一件事”,安庆正让宜商们在这里安心创业、放心发展。

此外,安庆常态化举办“宜礼待才”人才周活动,为企业发展提供人才保障,形成了“产业聚人才、人才促产业”的良性循环。而中国宜商大会、“宜咖吧”企业家沙龙等平台的搭建,也让宜商们在思想碰撞中厚植乡情,在交流合作中实现共赢。

“安庆将始终与广大宜商风雨同行,一心一意爱护宜商、全心全意服务宜商、实心实意成就宜商。”张君毅期待广大宜商能够保持战略定力、抢抓发展机遇,拿出“人生能有几回搏”的奋斗姿态,与家乡父老一起,冲百强、上台阶,以一个又一个新突破、新跨越,让安庆早日圆梦“百强市”。

更多精彩资讯请在应用市场下载“央广网”客户端。欢迎提供新闻线索,24小时报料热线400-800-0088;消费者也可通过央广网“啄木鸟消费者投诉平台”线上投诉。版权声明:本文章版权归属央广网所有,未经授权不得转载。转载请联系:cnrbanquan@cnr.cn,不尊重原创的行为我们将追究责任。