《人民日报》(2025年05月06日 第 16 版)

图①:湖笔制作技艺“刻字”工序。

沈勇强摄

图②:工人正在为徽墨描金。

歙县县委宣传部供图

图③:代表性传承人杨焯忠在创作端砚。

吴乙生摄

图④:工人在宣纸生产车间进行捞纸作业。

新华社记者 周 牧摄

湖笔制作技艺、徽墨制作技艺、宣纸制作技艺、端砚制作技艺,均为第一批国家级非物质文化遗产名录中的代表性项目。本报记者分别走进湖笔、徽墨、宣纸、端砚的故乡,透过代代相传的匠心,感受传统技艺在今天何以赓续绵延,生生不息。

——编 者

一支湖笔——

千年湖颖书风华

本报记者 窦瀚洋

浙江湖州,距离南浔古镇不远的善琏镇,家家户户因制作湖笔而闻名。晨露未晞,湖笔制作技艺省级代表性传承人王晓华推开善琏湖笔厂的木门,准备开始一天的工作。

“千万毛中拣一毫”。湖笔的笔头是在水盆中制作而成,没有水盆就没有湖笔。

“为保持动物毛形态,只能用冷水,水盆工的手几乎全程浸泡在水里。”王晓华说话间,将手放入水中,借助灯光细心理顺,剔除其中的杂毛、绒毛以及无锋之毛,筛选出优质笔毫,保证笔尖的质量。

一支湖笔从原料进厂到成品出厂,需经过12道大工序,其中以择料、水盆、结头、择笔四道工序要求最高、最为讲究。

“尤其是择笔,主要工序由技工专司,格外讲究锋颖。”邱昌明是湖笔制作技艺国家级代表性传承人,他边介绍边演示着。只见他将笔头在干燥状态下散开,一手握住笔杆,一手拿着修理工具,迎着光线将没有锋颖的笔毛拣去,最终在放大镜下,每根毛料尖端1.5毫米处的“黑子”闪着玉色光泽。

邱昌明告诉记者,笔工称锋颖为“黑子”,颖是笔锋尖端整齐透亮的部分,湖笔工艺尤为重视“颖”,湖笔也因此被誉为湖颖。湖笔笔锋虽尖,但蘸墨铺开后,内外整齐无长短。

一支湖笔,简单无奇却又精妙无比。制作工匠要秉承“静、纯、美”准则,才能制作出“尖、齐、圆、健”四德齐备的成品湖笔。

邱昌明在择笔这道工序上,整整干了45年。像他一样,湖笔厂绝大部分工人,守着自己的一道工序,一干就是一辈子。

让他们欣慰的是,2006年,湖笔制作技艺入选第一批国家级非物质文化遗产名录;2023年,湖州市出台了《湖州市湖笔保护和发展条例》,为湖笔技艺传承发展提供了法治保障;南浔区同步出台了《湖州市南浔区湖笔保护和发展专项规划》,将湖笔技艺融入新时代文明实践,构筑政、社、校、企互促互联的保护传承格局。

如今,良好的传承氛围也赋予了湖笔新的生长空间。走进湖笔世家“双鹿湖笔”门店,簪笔、青花瓷笔、珐琅彩笔……各种制作精美的湖笔文创产品映入眼帘。90后店主姚玉粼是邱昌明收的“关门弟子”,她告诉记者,湖笔不断跨界,创新款式颇受年轻人追捧。

这几年,以姚玉粼为代表的新一代湖笔人,不断推陈出新,开网店、拍短视频、网上直播……赋予湖笔新内涵,用不同方式让更多人了解湖笔。

如今,邱昌明早已退休。不过,每个月他总要回几次善琏镇,到他工作了一辈子的湖笔厂指导年轻的制笔匠人。“真的还是忘不了这支湖笔。”邱昌明说。

这几年,邱昌明也乐见善琏镇的变化——镇政府文化墙展示着湖笔保护和发展条例实施蓝图;湖笔共富工坊里的VR制笔体验舱正在安装调试,将为研学的孩子带来全新体验;镇东湖笔文创园里,3D打印技术正与传统木雕碰撞,诞生出可拆卸笔斗的模块化湖笔……

一锭徽墨——

千锤万杵闻墨香

本报记者 徐 靖

晨光中,位于安徽省黄山市歙县的老胡开文墨厂已漫起墨香。

“砰——砰——砰——砰”捶墨室内,墨团在铁臼中与麝香、冰片、珍珠粉等多种辅料交融。师傅们抡起方锤,随着千年传承的节奏起伏,一次次捶打。正是千锤万杵之下,阵阵墨香扑鼻而来。

“常言道,墨要‘十万杵’,少一次都出不了‘拈来轻、磨来清、嗅来馨、坚如玉、研无声’的筋骨。制墨过程中为了确保烟和胶完全融合,要经过多次捶打,一块墨泥平均要捶打200下,同时还要掌握力度和角度,很考验经验与技术。”徽墨制作技艺国家级代表性传承人、老胡开文墨厂厂长周美洪说。

徽墨产于古徽州府,香味浓郁自然。清代徽墨制作四大名家,即曹素功、汪近圣、汪节庵和胡开文。其中,胡氏的“地球墨”,于1915年在美国举办的巴拿马博览会上获得金质奖章,负有盛名。

炼烟、和胶、制墨、晾墨、整理、描金、包装、墨模制作……徽墨制作配方讲究、制作工艺复杂。

炼烟中,所炼之烟主要分为松烟和油烟。松烟的制作,选用松枝为原料,烟窑长80米,每隔数米便开小孔用于排出烟气。烟煤附于窑壁,待冷却后将其扫下收集。油烟的炼制则有所不同,烟房必须密闭,不透一丝风。制作时,用灯草点燃油灯,每盏灯上覆一瓷碗,让烟熏碗里。

制墨过程,很是考验工人的水平。和胶环节,搅拌均匀后,将墨馃从恒温的炕炉取出,置于墨墩上反复翻打。后分成小馃,搓成墨丸并嵌入墨模,经过挤压、冷却后定型脱模。再经历漫长的晾晒定型,工人以一双巧手描金,历时数月甚至数年,始成徽墨。

如此这般制成的徽墨,落纸如漆、色泽黑润、墨香四溢,留下的墨迹可经上百年而不褪色,算得上“一点如漆,万载存真”。

“徽墨是中华文化不可缺失的重要载体,传承徽墨制作技艺,让更多人了解徽墨、使用徽墨更是我们的责任。”周美洪说。

为了适应新形势,实现转型发展,老胡开文墨厂从2017年起至今每年开发文创产品40套,累计创收约2600万元。2018年凭借扎实的徽墨制作技艺为故宫博物院成功修复乾隆年间“御制咏墨诗”13副(套)徽墨,得到故宫专家组的好评。目前,老胡开文墨厂的产品达到上千种,不但在国内市场享有盛誉,还远销日本、韩国。

上午9点,产品研发部主任周健准时打开了直播。“大家好,今天,我们来一起了解徽墨的制作流程……”

“现在我们有两个直播间,在不同平台进行直播,年销售额可以达到1600万元左右。”周健介绍。

互联网的发展,为老胡开文墨厂带来新的发展机遇。“通过在直播间和网友的沟通,我们可以了解到当下年轻人对徽墨的尺寸、图案甚至包装等的不同喜好,在生产时就有了更明确的方向。”周健说,当然,更重要的是通过直播,进行传统文化的宣传和推广,让更多人了解徽墨、体验徽墨。

一张宣纸——

千年技艺载文韵

本报记者 徐 靖

将一张竹帘放入一槽纸浆,左抄一下,右抄一下,在两人默契配合下,一捞一提之间,一张宣纸的雏形从纸浆中跃然而出。简单的动作,却最是考验力度与技巧,纸张的好与坏、厚与薄,全在这一捞上。

“捞纸动作看似简单,可每捞一张纸,纸槽中纸浆浓度都在降低。越往后捞,越要下水深、动作慢,才能保证每张宣纸的重量一致。其中的微妙变化,全凭感觉。”宣纸制作技艺省级代表性传承人周东红说。40年间,他亲手捞出1000余万张宣纸。

然而要成就一张真正的宣纸,捞纸不过其中一道工序。

“宣纸”一词最早出现在唐代张彦远所著的《历代名画记》中,“好事家宜置宣纸百幅,用法蜡之,以备摹写……”宣纸产于安徽泾县,因其曾隶属于宣州而得名。“轻似蝉翼白如雪,抖似丝绸不闻声。”其传承千年,纯白细密,绵软坚韧,不蛀不腐,被誉为“千年寿纸”。

据粗略计算,宣纸传统工艺有100多道工序,可分成原料、制浆与成纸三部分。先将“有形”的檀皮和稻草变成“无形”的纸浆;再通过配浆、捞纸、晒纸、剪纸、包装等成纸工序,将“无形”的纸浆变成可以使用的宣纸。其中大部分工艺至今无法使用机器替代。从原料到宣纸成形,需历时3年。

漫长的制作周期、繁琐的制作技艺,每一张宣纸都凝聚了汗水与坚持。“工作是枯燥了些,不过宣纸不仅仅是门手艺,也是国家名片,把制作宣纸当成一门艺术来对待,内心就会充满自豪感和责任感。”周东红说。

正宗宣纸以青檀韧皮长纤维和沙田稻草短纤维为原料,辅之以优质山泉水。其中,青檀皮以泾县乌溪村及周边地区所产为最。而山泉,离不开乌溪村当地分别呈弱酸性和偏碱性的两股山泉。自古以来,宣纸最上品者,乌溪出品,别无分号。

如今,乌溪再次因宣纸而兴。占地近3平方公里的“中国宣纸小镇”建成,2024年接待游客数超40万人次,创造经济效益近2000万元。

随着电商的发展,宣纸企业纷纷“触网”。据了解,仅泾县丁家桥镇,宣纸销售电子商务集聚区中经营户多达1100余户,全年发货量超过500万单,宣纸电商及其周边的从业人员2000多人,人均年收入5万元以上。

为推动宣纸产业集群成势,泾县还在丁家桥镇工业园区建起了宣纸大市场。具备文房四宝交易、宣纸文化旅游、艺术品交流、艺术家接待、电子商务、物流服务等多项功能。2024年,宣城市文房四宝产业营业收入近20亿元。宣纸大市场负责人黄和平说:“我们的目标就是把这里打造成中国文房四宝集散地。”

一方端砚——

千雕万琢刻山河

贺林平 卢舒曼

缀满枝头的蓝花楹、铺满街道的三角梅……广东肇庆,花香藏于枝叶,浸染湖光山色的古城焕发新的活力。

走进由中国工艺美术大师罗海创立、今由其子罗建泉打理的艺海端砚坊,一双名为“端溪腾龙砚”的对砚,带着威严与气度扑入眼帘。走近端详,砚上九龙飞腾、瑞云环绕、极目天际、气象万千。

“这是目前砚界最大的一对麻子坑对砚,石质优异,集金银线、天青、麻子、玫瑰紫等众多石品花纹于一体,共有328颗石眼。”罗建泉说起来如数家珍。

砚,中国传统“文房四宝”之一。肇庆古称端州,位于西江之滨。产自肇庆的“端砚”以“呵气成墨、滑入肌肤”的石质、独特的石品花纹以及巧夺天工的雕刻艺术位列众砚之首,自唐初已闻名全国,备受历代文人墨客的推崇和珍爱。“端砚制作技艺”被列入首批国家级非遗名录。

罗氏是砚雕世家,生长于肇庆市端州区黄岗街道白石村,这里“村人以采岩石为业,凡五百余家,琢紫石者半,白石者半”,已有1400多年制砚历史。传统砚雕匠人大多遵循“技不外传”“艺必保密”的祖训,近现代以来,砚匠们打破传统,公开收徒,将技艺代代传承、发扬光大。

截至目前,端砚制作技艺已有代表性传承人29名(含已故),专业技术人才800多人,从业人员1.2万多人……数量还在不断增加中。

过去的砚雕,是以传统技法雕刻传统题材。今年春节前,肇庆市向广州白鹅潭大湾区艺术中心捐赠的端砚巨作《鹅潭新韵》让人眼前一亮。创作者是端砚制作技艺国家级代表性传承人杨焯忠,他选择以珠江两岸美景为背景,镶嵌广州地标建筑,充分展现改革开放“排头兵”的气象和风采。

这样的创新化表达已成潮流:端砚与肇庆自鸣钟制作技艺相结合,创作出新型钟饰摆件;与金丝银线结合,开发了砚雕文化创意产品;以砚石设计制作冰箱贴、手机挂绳、比赛奖牌、纪念手绳……

端砚艺人信奉“守正不守旧,创新不离根”,始终不变的,是刻刀过处“流淌”的千年文脉。为保护砚石资源,肇庆市政府在2000年要求停采所有砚石,推动《肇庆市端砚石资源保护条例》出台,以立法形式保护端砚石资源;围绕端砚文化的传承与发展,各有关部门形成合力,接续培养艺术大师和非遗代表性传承人,支持端砚艺人创建国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地,并推动端砚文化与雕刻技艺走进中小学课堂。

“历经千年沧海桑田,端砚早已不是单纯的文房器物,而是烙着历史发展和文化传承印记的活态遗产。”身为罗氏砚雕第十六代传人、端砚制作技艺省级代表性传承人,罗建泉动情地说:“让传统工艺与时代脉搏共振,我责无旁贷。”

(责编:关飞、金蕾欣)

近日,270余名入境游客乘游轮抵达安徽省池州市杏花村景区,赏花踏春,感受江南诗意……如今,越来越多国际游客将安徽列为深度体验中国文化的目的地。

从政策赋能到场景焕新,从服务提质到文化共鸣,安徽正以系统化举措打开入境旅游新格局。数据显示,2024年,安徽入境游客人次同比增长94.8%,国际旅游收入同比增幅达124.1%。

“机场的智能化引导非常便捷,手机扫码就能准确快捷申报个人信息。”比利时游客斯特克克斯·严谈及黄山机场的便利化举措,竖起了大拇指。这得益于安徽构建的“1+N”入境游政策体系——以《安徽省促进入境旅游工作实施意见》为纲领,配套航线拓展、支付便利、服务提升等30项细化措施,形成“省市联动、政企协同”的推进机制。

2024年以来,黄山机场开通了7条国际航线,池州港迎国际游轮停靠,黄山北站开通直达香港高铁班次;全省34家离境退税商店、2万余家外卡受理商户织就“支付无忧网”;外语标识全覆盖,边检“一站式”服务中心实现“一窗办结”。“政策与市场共振,推动安徽从‘过境地’转型为‘目的地’。”安徽省文化和旅游厅相关负责人说。

今年,安徽继续加大入境旅游工作力度,实施“入境旅游倍增计划”。推出优惠政策,拿出2000万元对旅行社入境游人次接待、入境游包机和境外营销招徕进行激励奖补,黄山市14处国家4A级及以上旅游景区门票、池州市20家景区门票对境外游客实施半价优惠。

“非遗体验让文化有了温度。”突尼斯小伙阿什拉夫在潜山痘姆乡体验揉捏陶泥后感慨。作为国家级非遗代表性项目,痘姆古陶以开放工坊、国际展会、文创开发等形式,吸引36个国家和地区的游客60万人次。

在固镇县垓下遗址,科技为历史注入新生命。全息投影重现楚汉争霸的壮阔场景,引来韩国游客齐声吟诵《垓下歌》,与项羽“隔空对话”;国防教育基地内,研学团队通过VR技术模拟的古代战场,沉浸式感受中华文明的韧性。“我们不仅要展示历史,更要让历史‘开口说话’。”固镇县文化旅游体育局局长张艳梅说。

城市更新同样上演“变形记”。合肥老粮库的万吨筒仓内,法国艺术家的火烈鸟装置与工业遗迹碰撞出火花;蚌埠“靓淮河”工程将弃土变身为15万平方米体育公园,年接待海内外考察团超600批次。“安徽的创意让老空间‘讲’出新故事,我们正在筹备的艺术展将融入这些场景业态。”越南留学生阮梅儿告诉记者。

“入境游不仅是经济命题,更是文化对话。”安徽省文化和旅游厅相关负责人表示,深化文旅融合、打造新业态新场景,让更多外国游客感受并喜欢中国文化。

安庆倒扒狮街上,英国游客大卫·泰勒穿梭于油纸伞与黄梅戏台之间,用镜头记录“最中国的风景”;蚌埠滨河公园内,美籍教师马克一家一边品尝美食,一边感叹“水利工程成了城市新名片”。

当前,安徽正以精准的措施推进入境游高质量发展,除了国际航线开通加密、外籍人员一站式综合服务中心建设、外语人才培养等,还注重丰富产品业态,大力发展沉浸式演艺、生态康养旅居、数字创意旅游、跨境户外探险、非遗活态传承等。“我们的目标是让安徽成为世界游客‘来了不想走、走了还想来’的文化会客厅。”安徽省文化和旅游厅相关负责人说。

新华社合肥5月5日电(记者杨玉华 刘美子 朱青)一只火出圈的“鱼灯”,带动文旅消费超20亿元;特色古民居引入“非遗+民宿”运营模式,成为游客争相体验的文化栖居地;在红色剧场里开展“行走的思政课”,开放科学重器打造“科技+艺术”文旅新地标……数据显示,2024年,安徽全省国内旅游人次、国内旅游花费均创历史新高。

依托独特的传统文化、红色文化和创新文化资源,安徽着力打造文旅消费“新三样”——体验游新业态、科技游新产品、红色游新场景,让文旅流量加快转变为经济增量。

2024年10月,习近平总书记在安徽考察时强调,要进一步推动文化和旅游融合发展,发展全域旅游,把文化旅游业打造成为支柱产业。

如今,安徽正以习近平总书记重要讲话精神为指引,将文旅消费作为拉动经济增长的重要引擎,通过探索“以文塑旅、以旅彰文”的新业态、新产品、新场景,推进文旅深度融合,大力发展全域旅游,以高质量文旅消费供给创造有效需求,彰显徽风皖韵的新气象。

“体验+”重构文旅新业态

安徽黟县宏村镇龙江村,一座明清老宅里,国家级非遗“徽墨制作技艺”的当地代表性传承人申易鑫手握一柄方锤,在一团粘糯滋润的墨坯上反复锤敲,向围坐身旁的亲子家庭演示徽墨制作技艺。案几上,斑驳的制墨工具,诉说着徽墨传承的千年时光。

“制墨最后一道工序是描金,就像给老物件换新衣。”申易鑫说着,将压制成形的一个个长形墨条交给身边的孩子,指导他们将金粉填入墨条上的牡丹纹样里,一块块“凤穿牡丹”的描金墨就大功告成了。

申易鑫所在的这座老宅是一家主打非遗体验的主题民宿。“人们来徽州,最想触摸到鲜活的文化。”黄山市文旅局局长程燕说,黄山市是徽州文化发源地,拥有310处国家级传统村落、476处省级传统村落、4100多处历史建筑,千余项非物质文化遗产,丰厚的历史文化资源成为文旅创新的“破题点”。

皓月当空,灯影摇曳,唢呐声划破夜空。位于安徽歙县徽州古城的徽州府衙内,沉浸式实景演出《徽州府有喜》如约而至。以徽州历史和民间故事为蓝本,依托徽派建筑群,让观众随剧情移步换景,感受古徽州变迁。古城另一端,徽州历史博物馆内,以馆藏一级文物“初登第,得意回”石刻为起点,观众手持通关文牒,体验古代文人高中进士后的游街盛景。

“这种方式很有代入感,让游客走进古建和文物背后的故事,将徽州历史文化鲜活地呈现出来。”浙江游客赵艳蓉称赞道。

歙县文物事务中心副主任周虎说,为了丰富游客的沉浸式体验,当地还挖掘非遗鱼灯文化,成立鱼灯工坊等非遗实践基地,开展鱼灯舞、鱼服秀等体验项目,打造传统文化的出圈IP。近年来,当地仅非遗鱼灯一项就吸引游客300余万人次、带动消费超20亿元。

如今,民宿成非遗传承地、古建变身文化展演空间、银发经济与新安医学相遇、博物馆化作时空剧场……在安徽,越来越多地方通过“体验+”重构文旅新业态,带动全省文旅产业迸发新活力。

2024年,黟县两家特色民宿入选全国“最美公共文化空间”,带动当地旅游住宿消费21亿元。以黟县民宿为代表,安徽打造皖美民宿集聚区10个,等级民宿跻身全国第一方阵。2024年,全省吸引国内旅游人次、国内旅游花费同比分别增长7.4%、10.8%。

“科技+”打造文旅新产品

佩戴AR眼镜“穿越”至水星地下城,沉浸式观测“一日双升”的奇景,全息影像动态还原宇宙大爆炸场景……步入外形如宇宙飞船的安徽首个深空探测科普艺术馆,仿若开启了一场深空漫步之旅,科技与艺术的碰撞让游客惊叹“撞见了超乎想象的科学之美”。

深空探测是安徽省着力打造的科创高地之一,我国首个深空探测实验室就落户合肥。“科里科气”这个合肥独特的城市气质,正成为合肥涵养城市文化、发展文旅融合的重要依托。

2024年11月,合肥市与深空探测实验室携手打造深空探测科普艺术馆。“艺术馆既是展示科研成果的窗口,也为公众架起深空探测科普的桥梁。”深空探测实验室工程师石萌表示,作为合肥“科创科普游”的打卡点,截至今年3月,艺术馆已接待超万人次。

瞄准“科技+文旅”,合肥依托人造太阳、量子科技、人工智能等前沿科技平台及无人驾驶、载人无人飞行等科技应用新场景等,打造了覆盖多学科、多领域的科创科普研学旅游基地,开辟了科幻新天地、科技新能源、科普新生态等百余条主题线路,将科技企业、科研机构、文化景点等串珠成链,为游客提供旅游新体验。

“科技资源正在转化为文旅动能,也擦亮了科技之城的文旅新名片。”合肥市文旅局局长吴娅娟说。2024年,合肥的科创科普游省外游客占比由5%提升到17.5%,获评“中国研学旅游目的地标杆城市”。

当科技笔触融入文化长卷,徽风皖韵焕发出别样光彩:

长江之滨,马鞍山“长江不夜城”景区的千盏彩灯划破夜幕,裸眼3D技术在江面“复活”沿江城市的地标,全息投影勾勒出长江千年文脉的流动剪影,游客凭栏可触长江文明的脉络;

淮河北岸,阜阳双清湾水街以光影科技将欧阳修、苏轼等历史名人的诗词画赋生动呈现,带给观众科技与人文、现代与传统共织的沉浸式漫步体验;

庐州城内,安徽博物院《永远的盛唐》XR沉浸体验展以大空间追踪、三维重建技术,高精度再现长安盛景与丝绸辉煌。

科技正在打破体验边界,催生文旅新生态。近5年来,安徽共入选国家文化和旅游科技创新研发项目6个、文化和旅游数字化创新示范案例2个。

“红色+”丰富文旅新场景

位于大别山腹地的安徽霍山县落儿岭镇,寂静春风掠过草木葳蕤的崖壁,峡谷里却突然腾起硝烟,一阵阵激烈的枪炮声在山谷间回荡。这是大型实景剧《大别山传奇》的演出现场。年轻游客白欣语说,置身现场,数十名战士从山间无畏地冲向敌人时,感觉自己是在历史中震颤的参与者。

“《大别山传奇》去年共演出了600多场,吸引游客近90万人次。”演出项目主办方六万情峡景区相关负责人饶先耀介绍,“几乎每位来景区游玩的游客都会购票观看。”

安徽是中国革命的重要策源地、人民军队的重要发源地,红色文化是徽风皖韵的重要标识。全省共有31个革命遗址列入全国红色旅游经典景区,有6家单位入选国家红色基因库建设单位。推动红色文化与旅游深度融合,是安徽培育文旅支柱产业的又一着力点。

在逼仄的“监狱”里传递密信,在密室机关里破译摩尔斯电码,在繁华“酒楼”里寻找接头人……在六安市霍山县诸佛庵镇,以红色革命历史为背景,由六安市与安徽省当代影视创作研究院合作开发创作的密室游戏《红夜》,吸引了不少年轻游客。

“游戏以安徽第一次民团起义诸佛庵起义为背景,重点刻画革命英雄刘淠西从发动起义、创建党组织到被捕牺牲的历程。”项目开发负责人、诸佛庵镇人大主席符煜介绍,游客可以以革命者身份,在刘家大宅、监狱等场景中完成传递密信、破解密码等任务。

那些曾在历史书里匆匆掠过的名字,在一个个游戏环节里变得鲜活而真实起来。当密室游戏结束后,不少游客都会拿起手机搜索六霍起义,主动去了解、去思考这段历史。

“这正是红色文化的生命力。”符煜说。

技术赋能让历史“破壁”,互动体验让精神“入心”,年轻化表达让基因“续脉”。

“红色+”的文旅创新热潮点燃了地方文旅产业的新引擎,把红色文旅资源与音乐节、思政课、文体赛事等更多新场景结合起来,为红色文旅产业注入更多活力。2024年安徽全省红色旅游市场累计接待游客人次、旅游花费同比分别增长7.5%和44.7%。

“传统文化、红色文化、科创文化是安徽文旅融合的优势资源和抓手。”安徽省文旅厅厅长周明洁认为,当前安徽正依托这些优势资源,坚持守正创新、融合发展、提质增效,积极探索“体验+”模式重构文旅新业态,推进“科技+”实践打造文旅新产品,创新“红色+”形式拓展文旅新场景,文旅“新三样”方兴未艾,让徽风皖韵焕发时代活力,加速构建全域旅游发展新格局。

4月30日晚,黄梅戏《女驸马》赢得观众阵阵喝彩。图为演员二次返场。

5月1日晚,黄梅戏《汤生与鹂娘》在合肥大剧院精彩上演。

5月3日晚黄梅戏《伊犁月》演出照。

4月30日晚,黄梅戏《女驸马》散场后观众久久不愿离去,其中很多观众为“90后”“00后”戏迷。

4月30日晚,文化市集在合肥大剧院热闹开市,精品图书全部五折起出售。

5月2日晚,黄梅戏《西楼会》在安徽大剧院精彩上演。

5月3日晚,在安徽大剧院,三位来自德国的观众在展示入场门票。

4月30日晚,合肥大剧院灯火辉煌,“好戏安徽”黄梅戏文化精品剧目展演展示工程暨文化惠民促消费活动——第二季“致敬经典 凤鸣声声”活动启幕。从4月30日至5月5日,在位于省城的安徽大剧院、合肥大剧院,一系列经典剧目上演。

本次展演特别策划“经典与传承”主题,既有《女驸马》《天仙配》《牛郎织女》《西楼会》等经典剧目,也有《汤生与鹂娘》《伊犁月》等新创剧目。演出阵容既有“二度梅”得主韩再芬、“梅花奖”“白玉兰奖”双料得主袁媛等名家,也有来自地方院团的“00后”新秀,展现了黄梅戏艺术的薪火相传。

活动内容丰富,包含六大板块:惠民演出、文旅宣传、文化市集、惠民观影、消费补贴和学术研讨。通过多元化的形式,让传统戏曲艺术走进现代生活,为市民提供了一场集艺术欣赏、文化体验、休闲消费于一体的文化盛宴。

(本报记者 张大岗 摄影报道)

中安在线、中安新闻客户端讯 五月的长丰县马郢村,流淌着艺术的芬芳,5月4日上午,这里迎来了“好戏安徽——漾・young 2025青年乡村戏剧周”第二季“阳・夏炽篇”的高潮。作为安徽省“戏剧振兴三年行动计划”的重要活动,本次戏剧周以城乡融合的形式,联动合肥滨湖与马郢村两地,通过戏剧展演、名师培训、非遗市集等形式,推动传统戏曲与现代艺术融合,为乡村振兴注入文化动能。

活动自5月1日启幕以来,已吸引省内外十余支青年戏剧团队参与,涵盖黄梅戏、庐剧、话剧等多元剧种,成为青年戏剧人才展示才华、服务乡村的舞台。

上午10点,明媚阳光洒向村马郢,村里四大剧场依次拉开帷幕。阳・Young剧场上演改编自高尔基经典的话剧《契尔卡什》,双人演员的对手戏试图探讨人性善恶抉择,剧中海浪与沙滩元素也被巧妙融入乡村自然环境,引发观众深思。不远处仰・Young剧场内,聚焦婚俗话题的庐剧《天价彩礼》以精彩剧情和本土唱腔,反映社会现象,赢得阵阵掌声。漾・Young剧场则上演独角戏《天空》与课本剧《丑小鸭》,吸引众多家庭驻足。黄梅戏《西河情》上演了李白智斗恶霸的轻喜剧,赢得了现场观众阵阵喝彩。此外,位于市集露台的空中・Young剧场内,一场“抛绣球互动”让村民与游客沉浸式体验戏剧魅力。

戏剧周活动不仅展现了青年戏剧人的创作活力,更注重艺术与乡村生活的深度联结。剧场周围,非遗市集展销传统手工艺品,戏剧市集推出文创产品,艺术与乡土共融,游客可一边观剧,一边感受徽文化的浓厚底蕴。

“乡村舞台的观众更真实,距离更近,这种沉浸感是城市剧场难以复制的。”《契尔卡什》主演徐一鸣说,去年11月,他的团队就曾与马郢村结缘,以线上形式参与安徽青年乡村戏剧周,在他看来,乡村戏剧是“回望戏剧本源”的有力实践。

观看完《西河情》后,村民王阿姨非常开心:“以前只在电视上看戏,现在家门口就能看到这么多好剧,孩子们还能和演员互动,特别有意思!”

戏剧周不仅是展演平台,更是青年戏剧人才的孵化器。此次活动,还特设名师班,邀请资深戏剧导师开展台词训练、剧目创作等课程。4日下午,名师班学员以莎士比亚名剧《仲夏夜之梦》的诸多片段进行了结业汇报,16名青年演员在露天剧场展示了学习成果。

艺术星火点燃乡村文化振兴之路。通过孵化戏剧培训、文旅项目,戏剧周带动了当地创客经济发展,吸引游客消费,促进村民增收。“这几天忙坏了。”马郢村市集中心小卖部工作人员告诉记者:“举办戏剧周的同时,村里也在同步进行钓龙虾、挖土豆、泡泡浴等丰富多彩的娱乐活动。”

乡村振兴,文化先行,戏剧的种子已在马郢播撒。未来,“好戏安徽”计划将总结马郢经验,逐步推广至全省,助力安徽文艺事业与乡村振兴同频共振。(记者 孟一凡)

编辑: 叶广冬

做鞋帮、上鞋底、合格检验……在安徽省滁州市明光市明东街道“鞋手共进”共富工坊,30余名工人正在流水线上忙碌。不一会儿,半成品的工艺鞋就下线了。这些鞋子每天定时装车,发往位于江苏、浙江等地的派单公司。

45岁的林秀珍是“鞋手共进”共富工坊的一名员工。这种开在乡镇、街道的小工坊,满足了像林秀珍这样的灵活就业群体就业需求。“爱人外出务工,我们这些‘宝妈’主要精力放在照顾孩子起居上,但孩子上学的时候,又希望能有一份零工贴补家用。”林秀珍说,他们工坊39名员工都是街道住户,每个月有两三千元的工资,活不累、还安心。

4月27日,工人们正在“鞋手共进”共富工坊上班。(马永宝 摄)

近年来,滁州市强化党建引领,搭建共富工坊平台,谋求集体增富、农民增收、企业增效多方共赢。“鞋手共进”共富工坊是由明光市富瑞工贸有限公司负责人焦开芳开办的,出生于明东街道的她,在工坊开办之初就实地了解了当地居民的需求。

“街道不少返乡务工人员和居家妇女有家门口就业的需求,想就近找一些简单且时间灵活的手工活。”焦开芳说。2023年,通过与明东街道协商,她租用了街道下辖大纪村一处闲置村集体建设用地,每年向村集体支付租金约5万元。

记者了解到,目前滁州市已建成30个共富工坊,吸纳农村剩余劳动力2200余人,带动人均年增收1.5万元。

“让合适的企业沉下去,是推进城乡要素融合的重要一环。它不仅能有效破解企业缺工、群众缺岗、集体缺钱等难题,还能在乡镇布局一批富民产业,以群众增收激活消费潜能。”滁州市委组织部农村组织科科长尹金昌介绍,滁州市综合分析全市镇村特点,提出来料加工、产业服务、定向招工、电商直播、农旅融合等工坊组建模式,统筹抓好工坊业态布局。围绕村级闲置资源、企业生产需求等发布村企“供需清单”,开展上下游技术、人才、项目、资源等对接,加快资源精准匹配和高效流转。据了解,目前该市已累计召开对接会、座谈会等90余场次,发布村企“供需清单”10期,达成村企意向合作项目40余个。

“五一”假期,滁州市天长市铜城镇龙岗社区村民忙着在芡实塘里育苗。芡实是当地一项特色农业种植项目,已有上百年历史。2024年初,龙岗社区依托天长市龙珠经济合作社有限公司搭建“红韵金芡”共富工坊,吸纳36户农户参与其中。

“我们统一整合资源,为农户们提供种植加工芡实所需的设备、销售渠道和智力支持等。”龙岗社区驻村第一书记周玉杰说,针对个体农户到银行融资相对较难的问题,村里积极对接银行,帮助村民解决融资难问题。截至目前,已协助银行向工坊成员授信超200万元。

记者了解到,滁州市还编制政策支持“一本通”,提高共富工坊参建企业的政策知晓率;定期召开发展共商会,了解工坊诉求和运行情况;建立乡村振兴“人才库”和专家服务团,强化共富工坊人才支撑,截至目前,滁州市已累计服务农户及经营主体约4万人次。(记者水金辰)

【详情】4月30日,安徽省政府新闻办举办“奋发有为往前赶”金融专场新闻发布会。会上发布的数据显示,3月末,全省人民币贷款余额9.08万亿元,首次跨上9万亿元台阶;贷款增速10.3%、居全国第3位;一季度,全省新增境内上市公司4家、居全国第3位。

金融是国民经济的血脉,血脉通畅,经济发展才健康有力。

金融信贷需求的有力增长是经济平稳运行的重要风向标。一季度,我省制造业贷款、战略性新兴产业贷款余额均突破万亿元;民营企业贷款连续10个月增速快于各项贷款平均增速。

2025年首季,面对重重挑战,信贷总量仍实现较快增长,这背后正是融资需求的快速释放。从信贷投放结构来看,也验证了制造业相对活跃的发展势头以及民营经济的生机活力。

金融供给“加码”

“全省金融运行稳中向好、好中提质,实现一季度‘开门稳’‘开门红’。”省委金融办副主任郭庆介绍。

“开门红”体现在数据上:

3月末,全省人民币贷款余额9.08万亿元,贷款增速10.3%、高于全国平均2.9个百分点、居全国第3位;

一季度,全省新增境内上市公司4家、居全国第3位,境内上市公司数量合计185家、居全国第7位;3月末,实现直接融资1804.8亿元,增速25.6%、居全国第4位,排名创同期历史新高;

省新兴产业引导基金母子基金合计170只,累计投资372亿元、项目747个;在皖落地私募基金规模1.83万亿元、居全国第7位。

今年我省首季经济运行“起势有力”,带动有效需求回暖,加之信贷投放前置,进一步激发了经济活力,融资需求和金融供给相互支撑、相互促进。

来自人民银行安徽省分行的统计数据显示,一季度全省新增贷款4789.5亿元,同比多增167.1亿元;3月当月新增贷款1830.8亿元,同比多增384.5亿元,创历史同期新高。

充分的金融供给,还得益于政策的有力引导。

郭庆介绍,年初,我省出台金融支持经济回升向好若干措施,实施金融助力提振消费专项行动,加大对“两重”“两新”项目建设金融支持力度,研究制定金融稳外贸政策举措。

同时,深入开展万企融资对接系列活动,先后举办全省重大项目及外经贸领域融资对接会,发布融资需求472个、金额1562亿元。

资金流向更精准

作为经济运行的先行指标,贷款规模稳步增长,反映出实体经济向上向好的发展势头。透过金融资金的流向,可以捕捉到我省全力拼经济的特点。

科技金融持续发力。近年来,我省坚持科技打头阵、下好创新先手棋,以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,打造具有重要影响力的科技创新策源地。

这背后也离不开金融支持。据悉,我省高标准建设合肥科创金融改革试验区,落地14家总行级科创金融服务中心、72家科技专营机构,设立17家科创金融工作站。一季度,全省科技贷款新增超千亿元,余额达8679亿元、增速28%。

“今年以来,我们运用科技创新和技术改造再贷款,助力科创金融高质量发展。”人民银行安徽省分行副行长黄敏表示,一季度末,全省科技创新再贷款项下共为722家企业授信109亿元,为696家企业发放贷款83亿元;技术改造项下共为265个项目授信794亿元,为246个项目发放贷款269亿元。

作为全国重要的工业大省,今年一季度,我省规上工业增加值同比增长9.2%,增速居全国第8位、中部和长三角地区首位,创下近3年同期最佳成绩。

与之增速相对应的,一季度,全省制造业贷款、制造业中长期贷款余额分别为1.09万亿元、6670.4亿元,同比分别增长15.5%、14.8%,均明显高于各项贷款增速。

“我们创新开展人工智能‘产业金融’试点,推动金融服务组团,为产业发展提供‘总对总’金融服务。”郭庆说,3月末,全省制造业贷款、战略性新兴产业贷款余额均突破万亿元。

绿色金融也在加快发展。我省建立健全绿色金融评价和通报机制,持续创新绿色金融产品和服务模式,落地全国首笔“碳中和”挂钩贷款,发行全国首单金融租赁行业长三角一体化主题绿色金融债券。3月末,全省绿色贷款余额1.5万亿元、增速35%。

为民营企业“解渴”

9.08万亿元的贷款余额,不仅有量的增长,还有质的优化。反映在具体成效上,为民营企业“解渴”颇有代表性。

近年来,我省推出一系列“组合拳”支持民营企业高质量发展。金融机构纷纷响应,民营企业贷款保持高增长态势。

这在数据上有直接体现:3月末,全省民营企业贷款余额2.47万亿元,连续10个月增速快于各项贷款平均增速。

近年来,针对民营企业的支持政策不在少数。但由于部分民营企业存在信息不对称、缺乏抵押物等问题,有的金融机构“有心无力”。

如何提高金融机构的服务意愿,更好助力民营企业发展呢?

“我们不断完善支持小微企业融资协调工作机制,累计走访小微经营主体699万户、发放贷款4402亿元。”郭庆介绍。

同时,用好货币政策工具,让更多信贷资源涌入民营企业,也推动融资成本稳中有降,民营企业更愿贷、更敢贷。

黄敏表示,今年以来,人民银行将支农支小再贷款合并,额度打通使用,发放对象统一为各类地方法人银行,优化限额分配机制,简化办理程序,提升政策资金使用效率和灵活度。

一季度人民银行安徽省分行累计向金融机构发放支农、支小再贷款和再贴现443.06亿元,为金融机构加大对涉农、小微和民营企业的支持力度提供了充足的低成本资金支持。

金融活,经济活;金融稳,经济稳。郭庆表示,将持续提升金融服务实体经济质效,全力以赴支持完成全年经济社会发展目标任务,为推动安徽高质量发展提供有力金融支撑。

■ 本报记者 何珂

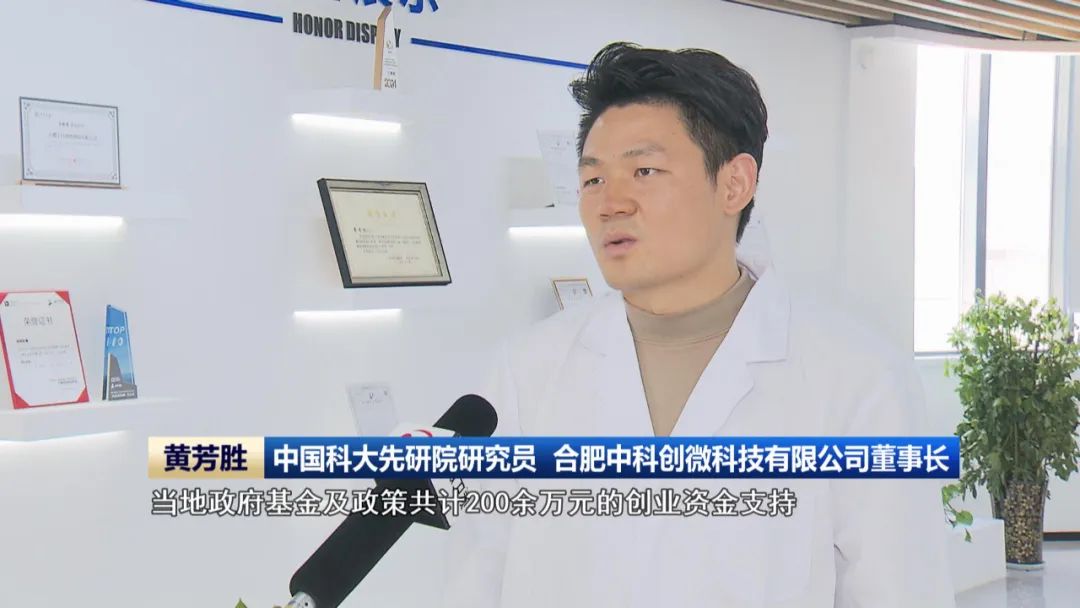

这几天,在位于合肥市肥西县的中科创微公司,负责人黄芳胜正带领团队一起对这批即将出口欧盟的“感应微胶囊灭火毯”进行最后的测试。与传统的灭火毯通过隔绝氧气、窒息灭火不同,这款新产品因为附着了上百万颗灭火微胶囊,当发生火灾或者温度异常时,胶囊内部灭火剂会气化膨胀冲破外壳,能快速有效地将火源扼杀在摇篮之中。

这几天,在位于合肥市肥西县的中科创微公司,负责人黄芳胜正带领团队一起对这批即将出口欧盟的“感应微胶囊灭火毯”进行最后的测试。与传统的灭火毯通过隔绝氧气、窒息灭火不同,这款新产品因为附着了上百万颗灭火微胶囊,当发生火灾或者温度异常时,胶囊内部灭火剂会气化膨胀冲破外壳,能快速有效地将火源扼杀在摇篮之中。

黄芳胜告诉记者,团队拥有相关的论文70余篇、专利近10项。然而,在推进成果转化的过程中,资金、场地、应用场景等一系列难题接踵而来。得知这一情况后,企业所在园区主动联系了他们并抛出了橄榄枝。

黄芳胜告诉记者,团队拥有相关的论文70余篇、专利近10项。然而,在推进成果转化的过程中,资金、场地、应用场景等一系列难题接踵而来。得知这一情况后,企业所在园区主动联系了他们并抛出了橄榄枝。

正是得益于安徽良好的创新环境,一大批科技成果转化为实实在在的生产力。今年前2个月,全省吸纳技术合同1665项,合同成交额196.80亿元。为推动更多的成果转化和帮助科技型中小企业茁壮成长,安徽围绕“政产学研金服用”等方面,通过政策支持、资源优化配置等有效驱动创新要素向企业集聚。在位于马鞍山经开区的安徽金晟达生物电子科技有限公司,工作人员正在对自主研发的大数据种植管理平台进行维护,这套系统能够通过大数据分析和建模来进行农业精细化种植生产。企业负责人告诉记者,创业初期,轻资产、无抵押,无法融资是企业的大难题。在当地科技部门的指导帮助下,他们申请获批了“科技创新券”。

正是得益于安徽良好的创新环境,一大批科技成果转化为实实在在的生产力。今年前2个月,全省吸纳技术合同1665项,合同成交额196.80亿元。为推动更多的成果转化和帮助科技型中小企业茁壮成长,安徽围绕“政产学研金服用”等方面,通过政策支持、资源优化配置等有效驱动创新要素向企业集聚。在位于马鞍山经开区的安徽金晟达生物电子科技有限公司,工作人员正在对自主研发的大数据种植管理平台进行维护,这套系统能够通过大数据分析和建模来进行农业精细化种植生产。企业负责人告诉记者,创业初期,轻资产、无抵押,无法融资是企业的大难题。在当地科技部门的指导帮助下,他们申请获批了“科技创新券”。

作为长三角科技创新券试点城市。“科技创新券”是马鞍山市为科技型中小企业量身定做的一项创新扶持之举,也就是企业研发项目完成并通过验收后,由科技部门支付部分研发费用。

作为长三角科技创新券试点城市。“科技创新券”是马鞍山市为科技型中小企业量身定做的一项创新扶持之举,也就是企业研发项目完成并通过验收后,由科技部门支付部分研发费用。

“希望广大青年坚定理想信念,厚植家国情怀,练就过硬本领,发扬奋斗精神,到祖国和人民最需要的地方发光发热,为中国式现代化建设贡献青春力量。”五四青年节到来之际,习近平总书记向全国广大青年致以节日祝贺并提出殷切期望。习近平总书记的回信温暖人心、催人奋进,极大激励广大青年。

江淮大地上,广大青年有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗,在科技创新、乡村振兴、绿色发展、社会治理、卫国戍边等各领域各方面勇当排头兵和生力军,展现出自信自强、刚健有为的精神风貌。

2024年9月22日,一则好消息从合肥科学岛传来。作为世界五大强磁场科学中心之一,中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心,经过由青年创新先锋队为主力军的攻坚克难,在自主研制的水冷磁体上产生42.02特斯拉的稳态磁场,打破了由美国保持多年的世界纪录,实现了从一无所有到领跑世界的升级“蝶变”。

“创新就是打破常规,先锋就是开路。”中国科学院合肥物质科学研究院高场磁体技术青年创新先锋队队长房震表示,将牢记总书记的殷切期望,到祖国和人民最需要的地方去,在强国建设的征程上奋勇前行,做勇攀科技高峰的奋斗者。

奋斗者正青春。2024年,东超科技有限公司自主研发的“无介质空中悬浮成像”,斩获第76届德国纽伦堡国际发明展金奖。作为公司“90后”掌门人,韩东成带领团队深耕技术研发,9年时间里,在光学设计、材料开发、人机交互等多个关键环节取得突破性进展,将科幻电影场景变为现实。

“总书记的深情嘱托、殷切期望,为我们在奋斗前行的道路上点亮航标、指引航程。”韩东成表示,在前行的征途上,将自觉履行高水平科技自立自强的使命担当,锲而不舍、久久为功,继续努力写好科技创新的“青春答卷”。

创新是安徽的一张金色名片。青年是常为新的,最具创新热情,最具创新动力。聚焦科技强省建设,打造科技创新策源地,培养更多高素质青年科创人才,我省围绕“挑战杯”等系列科创赛事锐意改革,形成“精准选题、竞赛交流、展示转化、创业孵化、凝聚人才”全链条科创赛事育人体系,不断引导青年在发展新质生产力、助力高水平科技自立自强中发挥生力军作用。

过去一年,“挑战杯”安徽省大学生创业计划竞赛吸引10万余名大学生参加,项目总量和国赛成绩均创历史新高;“星火杯”大模型应用创新赛吸引14个国家533所高校1656支大学生团队参加;深化“青苗杯”安徽省项目资本对接会,累计达成意向投资近6.5亿元,实现融资近2.8亿元……在良好的科创生态浸润中,一批批青年科创人才脱颖而出。

把镜头转向广袤乡野,随着乡村全面振兴的深入推进,乡村对青年人才的渴求更加迫切,而青年思维活跃、善于创新,将为乡村振兴带来澎湃生机。如何搭建桥梁,让青春与乡村双向奔赴?

“直播间的家人们,你们有没有吃过山茶油?我们这的山茶油,炒菜香,凉拌鲜,老人小孩都喜欢!一二三,我们上链接!”直播镜头前的小伙子,是大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者邵健平。

2024年8月,邵健平从安庆职业技术学院毕业,服务于池州市贵池区马衙街道。他深入挖掘当地特产资源,精心策划宣传方案。在今年1月的一场直播中,邵健平团队获得10万人次点击量,300余笔订单,带动线上线下销售额23万元,为当地经济发展注入活力。这让他在基层找到了发光发热的新平台。

以青春之名,筑梦乡村振兴。过去一年,我省深入实施大学生志愿服务乡村振兴计划,789名志愿者在我省16个市、82个县区、449个乡镇开展长期志愿服务;组建“青年专家(博士)科技助农服务团”,140名青年专家赴我省16个市服务科技需求395项……广大江淮青年以坚定不移的信念、拼搏进取的激情、一往无前的冲劲,投身基层实践,担当起时代重任。

功由才成,业由才广。服务于人才强省建设,省市团组织联合开展青年学子交流营、全国中医药青年人才安徽行等活动542场次,累计吸引千名以上博士来皖考察交流,近6万名大学生参与。引进来,也要走出去,我省在南京大学等省外知名高校建成安徽“迎客松青年驿站”24个,成为服务青年学子、宣传安徽的重要窗口,在广大学子间形成回皖、来皖、留皖良好氛围。

切实服务青年成长发展,助力青年建功立业,我省优化“我为青年办实事”“千校万岗”等服务品牌,11场“春暖皖江”公益招聘会提供对口岗位2.4万余个;省市县联动举办“青创会客厅”220余场;累计培育大学生返乡创业奖补项目248个,拨付奖补资金1240万元;为皖北青年创业资金贷款贴息565.25万元,撬动各类青年创业贷款近3亿元。

(本报记者 班慧 江敏)