12月19日,安徽合肥积雪未消,但在第三届(2023)中国高校科技成果交易会现场内,校企对接的热度丝毫不减。

安徽创新馆二楼举行的高校科技创新成果路演现场,来自广东省惠州学院化学与材料工程学院的教师熊前程正在就燃料电池双极板技术的最新研究阐述观点。

台下,安徽明天氢能科技股份有限公司技术中心副主任张林松认真做着记录。路演结束后,张林松立刻找到熊前程交换联系方式。“公司需要了解生产氢能源电池堆组件方面的新技术,提升产品性能,突破技术路线。”张林松说。

这两日,记者在高校科交会上随处可见这样的交流场景。国内350所高校的1万余项高新技术成果、350余件高价值可转化专利、150项路演项目在这里参会参展,国内2100余家企业代表受邀前来……产学研正在这里进行一场更为深度的融合,200多项政校企重大项目经“牵线搭桥”成为“最佳合伙人”。

东超科技的工作人员正在高校科交会现场进行可交互空中成像技术的演示。新华社记者 刘美子摄

在优秀产学研合作案例展区,安徽省东超科技有限公司的非接触式自助借还书机、无接触电梯交互终端等一系列应用成果引人驻足。空中浮现一个个字符,操作者只需点击空中按钮影像,就可实现信息查询、视频播放等操控。

让“隔空触屏”成为现实的是东超科技自主研发的可交互空中成像技术,公司董事长韩东成介绍,产品应用光场重构原理,利用离散的微小单元光学元件,使空气变成“屏幕”。交易会开幕两天来已有多所高校和东超科技达成合作意向。

从一家小小的初创企业,到全球虚拟现实技术领军企业,东超科技成立7年来与多家高校院所“强强联合”,依托高校院所的学科和人才优势,形成科研设施与仪器等资源开放共享、科研人员交流合作等机制,加速推动技术研发和产业化应用,如今已被广泛应用于智能座舱、医疗卫生、民生工程、智慧家居等场景。

“科技创新是推动新质生产力形成的关键,也是我们科技型企业的‘发动机’。只有推动产学研深度融合,不断深耕核心技术,开拓新的应用场景,赋能传统企业提质增效,才能加速新旧动能转换。”韩东成说。

“打造高校科交会是推进‘政产学研用金’深度融合的务实举措,推动了高校优质科研成果落地转化,解决企业发展‘卡脖子’难题,形成新技术、创造新产能、打造新业态,服务经济社会高质量发展。”教育部科学技术与信息化司司长周大旺说。

第三届(2023)中国高校科技成果交易会活动现场,多所高校竖起宣传展板。新华社记者 戴威 摄

一根头发丝粗细的光纤,穿上各种“定制”的外衣,就能变身敏感的“大地感知神经”。展会上,来自科大硅谷蜀山园的智地感知(合肥)科技有限公司带来的“分布式光纤声波/震动传感设备(ZD-DAS)”技术产品让人眼前一亮。

产品利用“分布式光纤传感技术+地球物理”解释方法,再结合人工智能算法,给地下空间“做B超”,实现对城市地下结构的三维精细刻画。该公司也是中国科学技术大学首批赋权改革试点成立的高科技企业。

“科技成果只有转化才能真正实现创新价值。”中国科学技术大学副校长吴枫说,为激励更多科研人员敢闯敢创,中科大创新“赋权+转让+约定收益”模式,为科技成果转移转化开辟了新路径,把知识产权部分所有权赋予团队,让团队成为知识产权共有人,实现从“分粮”到“分田”。改革至今,已有36个项目落地,涵盖新一代信息技术、新材料、新能源、生物医药等领域。

“高校是新质生产力发展中不可或缺的重要力量。突出市场导向和需求导向,围绕产业链部署创新链,推动教育端对接产业端,才能推动更多科技成果向新质生产力转变。”安徽省教育厅副厅长储常连说,2022年,安徽全省高校立项横向项目9286项,获授权专利10264项,签订技术转让合同919项,一批优质科技成果从“书架”走上“货架”。

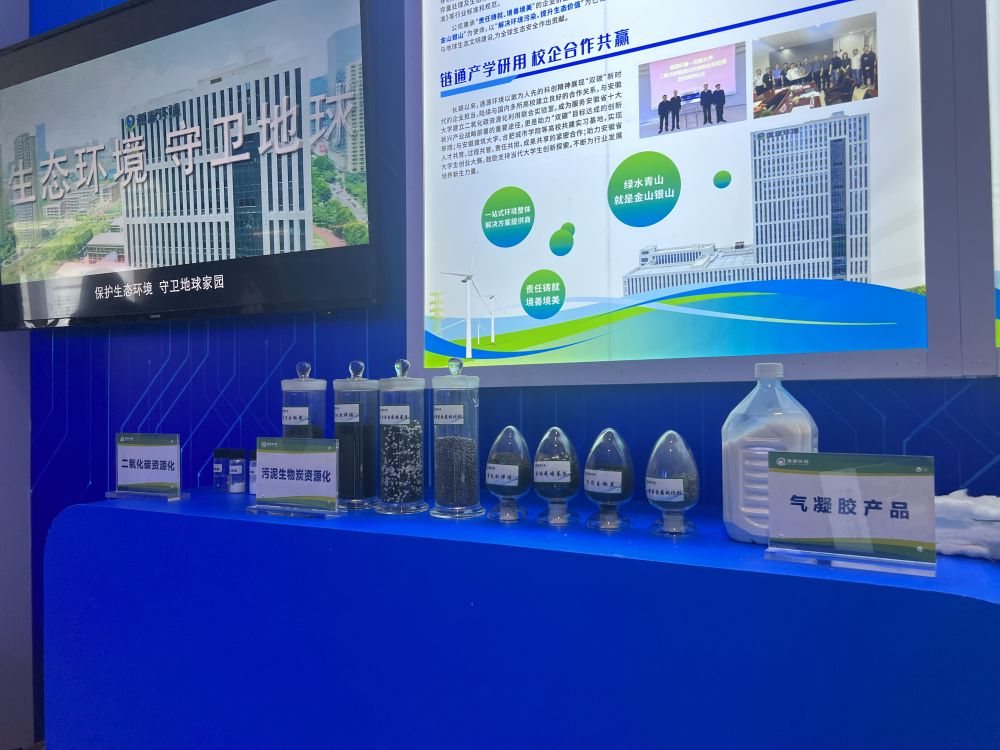

安徽省通源环境节能股份有限公司展台前展示部分研发的生态环保产品。新华社记者 刘美子 摄

“产学研深度融合和科技成果转移转化,需要政府、行业、企业、高校、科研机构和社会各方面的共同努力。”教育部高等学校科学研究发展中心主任罗方述说。

刚刚结束的政校企重点合作项目签约仪式上,安徽省通源环境节能股份有限公司与安徽大学完成签约,共建二氧化碳资源化利用联合实验室。“与高校共同研发二氧化碳绿色转化催化剂及催化工艺,可以在解决二氧化碳高值化利用上找到新的突破口,助力国家‘双碳’战略。”企业研发总监汪军说。

为推动科技供给精准“匹配”产业需求,教育部高等学校科研发展中心与安徽省十大新兴产业专班广泛征集企业重大科学问题、工程技术难题和产业技术问题,在开幕式现场公开发布了30个企业重大需求。

教育部学位管理与研究生教育司副司长王进富期待,高水平大学能积极投入科技创新服务经济社会高质量发展的大潮中,在教育强国建设中发挥引领作用,为经济社会高质量发展贡献更多力量。(记者刘美子、周畅、戴威)

今年前三季度,安徽生产总值35653亿元,同比增长6.1%,高于全国5.2%的增速。亮眼的数据彰显安徽强劲的发展势头,是徽商返乡的重要动力。

返回来,更要留下来。越来越优的营商环境,就是他们深耕故土的底气。

1994年,刚满20岁的池州人曹孙根,随着务工大潮到上海打拼。由于勤奋踏实、业务扎实,他在一家台资电子企业逐渐站稳了脚跟,成长为公司高层。曹孙根说:“随着年龄的增长,思乡之情越来越浓,我一直梦想着有条件能回家投资兴业。”

2015年3月,在芯片领域摸爬滚打了20年的曹孙根回到家乡池州投资创业,成立安徽钜芯公司,主攻半导体功率器件及芯片研发生产。因为看中了池州有安徽省半导体产业集聚发展基地,并且半导体上下游产业链初具规模,他还将生产基地从江苏南通迁移到了池州经开区。如今,钜芯半导体光伏发电保护芯片市场占有率居全国前三。

“无事不扰,有需必应。”池州市有关部门一直对这位“新徽商”密切关注。去年6月,公司启动建设二期项目,由于固定资产投资较大,需要大量现金流,账面流动资金一下子有些紧张。关键时期,池州税务部门组建专属服务团队,送上税收“红利”,一对一指导,通过普惠性减税政策为企业减免和缓缴税额近千万元。

曹孙根说:“政策来得非常及时,现金流变得充足,我们才能有更多可支配资金用于创新研发,增强市场竞争力。”不久前,好消息传来,安徽钜芯正式启动A股IPO辅导,拟在主板上市。

曹孙根是“新徽商”回归的一个具象缩影。今年以来,安徽出台实施了《创业安徽行动方案》《进一步创优营商环境重点举措》等政策措施,以最大诚意、最优服务、最快速度为项目落地和企业发展提供坚强保障和支撑,打造一流营商环境,为他们的回归提供了坚实的后盾。

统计数据显示,2022年,安徽人口净流入19.7万人,比2021年增加了3.9万人,比2020年增加了7.7万人。2023年以来,全省各类人才增长80余万人,人才总量达到1260万人。安徽成为人口净流入省份、人才净流入省份。

曾经,古徽商翻山越岭外出经商,闯荡天地,留下一条条“徽商古道”。如今,不断优化的营商环境让江淮大地变成投资热土,“新徽商”正积极投身现代化美好安徽建设。

本网讯(通讯员 郑言 记者 朱胜利)12月18日,中共安徽省委在合肥召开党外人士座谈会,就今年经济形势和明年经济工作听取省各民主党派、工商联负责人和无党派人士代表的意见建议。中共安徽省委书记韩俊主持座谈会并发表讲话。他强调,要深入学习贯彻习近平总书记在中央经济工作会议、中央政治局会议和党外人士座谈会上的重要讲话精神,继承和发扬光荣传统,不忘合作初心、继续携手前进,汇聚打造“三地一区”、建设“七个强省”的强大合力。省委副书记、省长王清宪通报了今年以来全省经济工作有关情况,介绍了明年经济工作的有关考虑。省领导张西明、张韵声出席座谈会。

座谈会上,民革省委会主委马传喜,民盟省委会主委郑永飞,民建省委会专职副主委陆晓华,民进省委会主委李和平,农工党省委会主委杨金龙,致公党省委会主委陶仪声,九三学社省委会主委罗平,台盟省总支主委林敏,省工商联主席王翠凤,无党派人士代表、省知联会会长包信和先后发言。他们完全赞同中共安徽省委对当前我省经济形势的分析判断和明年经济工作的谋划考虑,并就前瞻性布局未来产业、推动徽商回归、提升粮食产能、省属企业服务战新产业发展、数字经济发展、打造体育消费热点、建设先进制造业现代化体系、打造量子信息科创引领高地、促进绿色低碳发展、扩大民间投资、推动科技创新成果加速转化、深化皖台交流等提出意见建议。

在认真听取大家发言后,韩俊说,大家的发言站位高、思考深、建议实,针对性、操作性都很强。我们将认真研究、吸纳。

韩俊指出,今年以来,中共安徽省委深入学习贯彻习近平总书记关于安徽工作的重要讲话重要指示精神,紧扣“三地一区”战略定位和“七个强省”奋斗目标,迎难而进、真抓实干,经济运行持续回升向好,内生动力显著增强,新质生产力不断巩固壮大,高质量发展取得新成效,主要指标增速高于全国、位次前移,经济社会发展主要目标任务有望圆满完成,实现质的有效提升和量的合理增长,交出了一份优异答卷。

韩俊强调,做好明年经济工作,要坚定沿着习近平总书记指引的方向前进,认真贯彻中央经济工作会议精神,不折不扣落实好党中央决策部署,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,统筹新型城镇化和乡村全面振兴,统筹高质量发展和高水平安全,细化政策举措,一项一项抓好重点任务落地落实。要着力抓科技创新,把创新型省份建设作为旗帜性抓手,推动区域创新能力稳步提升;着力抓现代化产业体系建设,提升产业链供应链韧性和安全水平;着力抓扩大内需,形成消费投资相互促进良性循环;着力抓改革开放,持续增强发展动力活力;着力抓“三农”工作,扎实推进“千村引领、万村升级”工程,形成城乡融合发展新格局;着力抓绿色转型,打造生态文明安徽样板;着力抓民生改善,兜住、兜准、兜牢民生底线,以安徽的“稳”和“进”为全国大局多作贡献。

韩俊指出,今年以来,省各民主党派、工商联和无党派人士全面贯彻以习近平同志为核心的中共中央决策部署,坚持大团结大联合主题,认真履职尽责,在参政议政、民主监督、社会服务等方面做了大量工作,为安徽高质量发展作出了积极贡献。对省各民主党派、工商联和无党派人士的下一步工作,韩俊提出3点希望。一是进一步提高政治站位,深刻领悟中共中央关于经济工作的分析判断和重大决策部署,以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是进一步凝聚思想共识,引导各自成员和联系的界别群众把推进中国式现代化作为最大的政治,聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务,心往一处想、劲往一处使,形成最大公约数、画出最大同心圆。三是进一步发挥建言献策作用,立足界别特色,紧扣发展大局,提出更多大主意好主意,继续为党委政府科学决策贡献力量。韩俊表示,中共安徽省委将一如既往坚定支持各民主党派、工商联和无党派人士开展工作,自觉接受民主监督,积极采纳意见建议,共同谱写中国式现代化安徽新篇章。

近日,在安徽省淮北市烈山区古饶镇盛德服饰有限公司生产车间,工人正在加工服装。梅月 摄

淮北盛德服饰有限公司是一家专业从事外贸服装生产销售的公司,2019年1月入驻烈山区古饶镇,2022年总产值达4887万元,带动周边留守妇女及特殊群体约300人就业。

淮北盛德服饰有限公司是烈山区古饶镇利用村闲置资源建设实体“微工坊”的一个缩影。据悉,为有效破解农村空闲劳动力增收渠道窄、村级集体经济收入少等难题,淮北市烈山区在古饶镇先行建设实体“微工坊”,探索“镇党委+村(社区)党组织+企业+农户”共富模式,带动企业增效、集体增富、农民增收。

“我们对闲置的厂房、学校、医院进行改造,让群众在家门口就业,实现了企业和村民共赢。”古饶镇党委书记陈平生介绍,除了服装厂,古饶镇还结合各村的特色产业,建立了豆腐、啤酒、玩具等产品“微工坊”,着力打通群众就业“最后一公里”。自今年初开展试点以来,古饶镇所辖12个村(社区)培育引进乡村产业项目12个,预计2023年产值达6000万元,带动农民人均月增收约3000元。

淮北市乡村振兴局相关负责人表示,该市摸排现有废弃旧厂房、闲置校舍、老村部等,并根据建筑结构评估情况,来确定改造提升或原址新建方案。截至目前,全市已投入1400万元,选定18个试点建设村庄,建成标准化村级“工坊”6个、面积约6700平方米。

党建引领乡村特色产业发展

初冬时节,和村连片的苹果园进入采摘季,红彤彤的苹果挂满枝头,成为了村民的“致富果”。

近年来,烈山区宋疃镇和村社区依托园艺传统和自然资源优势,大力发展水果种植,推进产业发展,先后获评“安徽省农业标准化示范区”“全国一村一品示范村镇”等诸多荣誉称号,“和村苹果”也获得了国家地理标志农产品认证。

“我们积极探索‘党支部引领合作社’发展模式,通过组织引领、合作运营、党员示范,带动群众致富、集体增收,走出了一条党建引领产业发展、‘苹果红’助力‘产业兴’的新路子。”和村社区党总支书记李端坤介绍,在社区党总支引领下,和村成立了淮北兴和水果专业合作社,吸纳6位种植大户和75户居民群众入股,吸纳资金150余万元,土地335亩,产业发展初具规模。

果农正在采摘苹果。黄洋洋 摄

如今,和村社区依托小镇电子商务服务中心和中农联·皖北农产品物流园打造线上平台,实现苹果去年销量800余万斤。同时,苹果园每年还吸引众多周边的学生前来观光研学,带动了当地旅游业的发展。

“和村社区目前已形成6000亩高标准高质量苹果种植园,年产量可达3000万斤,年产值达8000多万元。”李端坤说,和村社区还通过与烟台现代果业科学院、烟台现代果业发展有限公司建立合作,为社区提供人才支撑,指导和村苹果百亩新品种试验示范基地建设。

因地制宜推动规模化育种基地建设

淮北市濉溪县百善镇道口村地处豫皖交界,西临世界文化遗产隋唐大运河柳孜遗址,背靠柳江口花海文化园,国道G343穿村而过。优越的地理位置和大运河水体孕育出的独特土壤使得这里成为了安徽省小麦、大豆繁育基地。

为更好地增加农民收入,道口村党总支书记、村委会主任刘超带领村“两委”积极探索土地流转经营和土地承包权入股经营,成立种植专业合作社,从信息、技术上加以扶持,引导农户调整产业结构。2001年成立安徽柳丰种业科技有限责任公司,以“种业公司+农场(种粮大户)+农户”模式发展良种繁育。

“柳麦618”验收亩产。濉溪县委宣传部供图

据悉,柳丰种业目前拥有科研试验用地240亩,流转土地2200亩用于小麦原原种繁殖,依托家庭农场、合作社,年繁育小麦、大豆良种45000亩,生产销售小麦、大豆良种为主,玉米良种为辅,平均年销售总量2000万公斤以上。目前共育成新品种(系)36个,其中6个小麦品种通过安徽省农作物品种委员会审定。

据了解,下一步,濉溪县将推动规模化育种基地建设,依托国家粮食安全示范项目建设濉溪良种交易市场和种业综合服务中心项目,打造以百善镇、四铺镇为中心的50万亩以上种子生产基地,成为黄淮海区域小麦、大豆种子的主要生产基地。

“壮大村级集体经济,提高老百姓收入是党支部引领合作社发展的出发点和落脚点,此举能有效解决当前农村集体经济发展中存在的突出问题。”淮北市委组织部副部长明磊表示,淮北将继续抓好抓实这项工作,推动乡村振兴向纵深发展。

第三届(2023)中国高校科技成果交易会开幕式现场。

新华网合肥12月18日电(周雨濛)12月18日上午,第三届(2023)中国高校科技成果交易会(以下简称科交会)在合肥开幕。

本届科交会主题为“促进产学深度融合 携手创新共赢发展”,活动在安徽创新馆举办,将持续至12月20日。据了解,本届科交会筹备期间,已有298项重大项目达成合作意向,总金额逾50亿元。开幕式现场遴选了15个具有代表性的政校企合作项目举行签约仪式。

开幕式上,全国高水平大学汇聚合肥并共同发布《合肥宣言》,从构建高校成果转化新机制、打造产教深度融合新范式、开启校企精准对接新模式、建设科技成果转化新平台和开辟创新要素配置新路径五个方面推动教育链、人才链、创新链、产业链深度融合,加速推进高校科技成果转移转化,支撑教育强国建设,服务经济社会高质量发展。

据了解,大会筹办期间,组委会收到线上科技创新成果11000余项,遴选了1480余项现场参展、1万余项在羚羊工业互联网平台线上参展,安排了117个项目参与6个专题11场次的现场路演。同时,教育部高等学校科研发展中心与安徽省十大新兴产业专班广泛征集企业重大科学问题、工程技术难题和产业技术问题,在开幕式现场公开发布了30个企业重大需求。

在开幕式现场,政校企合作项目代表举行签约仪式。

近年来,安徽高校围绕打造“三地一区”、建设“七个强省”的战略定位,坚持教育科技人才一体推进,取得了积极成效。2022年全省高校立项横向项目9286项,同比增长15.8%,争取企业经费29.6亿元;获授权专利10264 项,其中发明专利授权5243项;签订技术转让合同919项,同比增长37.8%;转让金额2.93亿元,同比增长289.9%,其中,专利转让693件,同比增长 22.9%,转让金额2.3亿元,同比增长355.8%。目前,全省各地市已立项应用型高峰学科76个,其中83%直接服务于安徽省十大新兴产业,获支持经费38亿元。

小麦刚冒出新芽,智慧大棚里各色番茄生机勃勃,盼盼食品生产线上机械手臂熟练地抓取、分装,旅游讲解员和电商直播员声情并茂地介绍今日小岗、讲述改革故事……

45年前,18枚“红手印”开启了中国农村改革的序幕;45年来,小岗在深化改革中不断前行。如今,新一代小岗人接过前辈的接力棒,在新一轮农村改革发展中茁壮成长。

“经过这几年与农业打交道,我喜欢上了种地”

——职业农民周地帅的转变

12月13日,记者来到小岗村种粮大户程夕兵和他的女婿周地帅经营的家庭农场。金黄饱满的稻谷堆满了库房,周地帅正在粮堆顶上,用工具检查内部是否有霉变情况。

“今年水稻收了90多万斤,平均亩产1300多斤。水稻质量好,价钱也比去年高,一年下来比去大城市上班强多了。”周地帅高兴地告诉记者。

1990年出生的周地帅干过汽修、当过矿工。2018年结婚后,随着他的岳父年纪越来越大,对操作新型农业设备力不从心。在家人的劝说下,周地帅回到小岗,干起了职业农民。

“我原先对种地很排斥,觉得没面子,别人都去大城市上班,为啥要我回来种地?”周地帅坦言,面子上过不去只是一方面,最主要的原因是种地不怎么挣钱,人还累。

小岗与许多名字带“岗”的地方一样,地势高、最怕旱。早几年没有高标准农田,很多地方连小四轮车都下不去,更别说大型机械了,村里的年轻人大多把种地当作苦差事,纷纷选择游走他乡。

让周地帅没想到的是,种地赶上了好时代。

2018年之后,小岗村陆续实施1万多亩高标准农田改造、引淮润岗水利工程,种田条件大为改善。在政策的支持下,周地帅家增添了旋耕机、插秧机、植保机、无人机等农业机械,又上了烘干设备,并牵头成立小岗农机合作社,不仅让自己承包的760亩土地实现了全程机械化,还能为周边农户提供农业社会化服务。

设定好线路,无人机自动飞到指定田块上空,几分钟时间就能作业20亩。“如今种地不累人,一年还不少赚。”周地帅感慨,他喜欢上了种地,并打算一直干下去。

如今的小岗村,既有安徽农垦、北大荒这样的大企业集中连片流转土地、规模经营,也有周地帅等本地村民适度规模、精耕细作。除了粮食作物,番茄、葡萄、蓝莓、甲鱼等特色农业不断涌现,并通过农产品深加工、农村电商等,构建起绿色食品产业链,让小农户逐步融入大市场。

“对小岗来说,深化改革,要处理好农民和土地的关系。为了多种粮、种好粮,小岗人过去按手印把地分下去,包产到户,如今又按手印把土地流转出去,搞适度规模经营,既顺应了现代农业的趋势,也能把人从土地上解放出来,在工厂上班或搞三产服务业。”凤阳县委常委、小岗村党委第一书记李锦柱告诉记者。

“在小岗,年轻人能找到自己的事业,看到希望”

——“95后”严妹的信心满满

中午时分,刚下班的严妹骑着电瓶车回到家里开的农家乐餐馆。送走了最后一拨客人后,家里人开始张罗着吃午饭。

换下工作服,系上围裙,严妹来到灶台边炒菜。此时,她的爷爷严金昌走进厨房,对正在炒菜的严妹说:“要多放盐。”

“吃太咸对身体不好,老人家要保护好心脑血管,吃清淡些。”严妹说。

“盐长力气油长膘。吃了一辈子咸了,吃淡了咋干活?”严金昌坚持己见。

“过去是什么条件,现在是什么条件?要变通。”严妹略带“责怪”地说。

祖孙俩的争执,最终以爷爷的退让而结束。

大包干带头人、81岁的严金昌面对记者,讲出了真心话:“小岗的未来,还是要靠年轻人。”

1997年出生的严妹,曾在合肥上大学,读的是播音主持专业,毕业当年就回到小岗村,在小岗旅游投资公司担任讲解员。此外,她还经常在小岗或到外地参加各种比赛、活动,主持、说唱、凤阳花鼓,样样精通。在外人眼中,严妹是大包干后小岗村的第三代人。

“爷爷是大包干的第一代,他们当年按下了红手印,为小岗和中国农村开创了一片新天地。”在大包干纪念馆、沈浩纪念馆、当年农家景区、小岗村宿,严妹结合自己家三代人的经历,向各地游客介绍小岗村的发展历程。

“小岗的发展要靠年轻人,咱们不回来,谁回来?”严妹信心满满地说。

如今,81岁的严金昌儿孙满堂,孙子、孙女有在小岗的公司上班的,有在俄罗斯留学的,有在合肥上大学的。而严金昌本人,还经常给游客讲小岗的故事、大包干精神。

“有人问我对现在的生活满不满意,我说满意但不满足。我常对年轻人说,胆子可以再大一点,农业、工业、旅游业齐头并进,让小岗人的生活更幸福。”严金昌告诉记者。

晚上8时,“美丽小岗·青力助农”电商直播活动准时开始,杨伟、袁阳等小岗本地的年轻主播们卖力地吆喝着盼盼食品、蒸谷米、小岗粉丝、御膳麻油等地方特色产品。

“今年7月开始直播,已有50多场,卖出5000多单,销售额10万多元。”杨伟对记者说,皖美小岗电商平台、皖美直播基地陆续上线,定凤玻旗舰店、皖美徽茶旗舰店、皖美小岗电商线下体验店开张营业,这些都为小岗村发展注入了新动能。

“接下来,我们将和安徽各大高校对接,持续完善直播内容,强化线上与线下产业链的衔接。”杨伟说。

“爷爷等老一辈人的精神,鼓舞着一代代小岗人,也包括像我这样的年轻人。小岗不仅是我的家,在这里,年轻人能找到自己的事业,看到未来,看到希望。”严妹说。

“一家人总得在一起,个人还能得到发展,为什么不回来”

——新小岗人佘江林的“辩证法”

在小岗盼盼食品公司的生产车间,1994年出生的佘江林正在查看生产进度,并选择适合直播带货的产品。

“2018年12月,盼盼集团在小岗的工厂投产,我是第二年3月进入公司上班的,现在已升职为行政主管,负责工厂的内务、外联和团购。”佘江林告诉记者,她家住在凤阳县大溪河镇,离小岗只有5分钟车程,爱人就在本地上班。如今,虽然收入比不上大城市,但在家的花费比较少,反而能存住钱,幸福感满满。

佘江林学的是市场营销专业,之前在合肥做销售工作,收入虽然高,但总觉得缺了什么。直到结婚后有了孩子,她坚定了回家的决心。

“我想,一家人总得在一起,个人还能得到发展,为什么不回来?”佘江林说,工厂里的年轻人很多,其中90%以上来自凤阳县各地,他们如今都成为新小岗人,在这里工作、生活。

随着新小岗人越来越多,他们在不同的工作岗位上,为小岗的未来贡献,为个人的幸福打拼。

在小岗村博士工作站,安徽财经大学教师雷松林积极拓展培训活动,推动小岗村与多所高校开展战略合作,规划设计小岗村红色写生基地;在小岗村民宿餐饮部工作的卢娜,今年9月跟姐妹一起从蚌埠来小岗村创业,小岗的红色品牌、发展前景、优美环境以及农村特有的古朴宁静,让她觉得奋斗更有意义;在小岗学校,舞蹈老师张田田正教孩子们表演凤阳花鼓和杈拉机,她编排的很多节目登上了中央和省市各级电视荧屏与大舞台……

2022年,小岗村集体经济收入1300万元,村民人均可支配收入33000元,村民人均获得分红650元,实现“五连增”,小岗片区产值达20.5亿元。

“改革只有进行时,没有结束时。我们将继续弘扬改革创新、敢为人先的小岗精神,推进一、二、三产业融合发展,加快建设创新小岗、美丽小岗、实力小岗、幸福小岗,奋力打造宜居宜业和美乡村的示范、共同富裕的示范。”李锦柱对记者说。

青春的旋律是奋斗,45年前的大包干,就是一群年轻人燃起了农村改革的燎原星火。

“今日小岗的年轻人,更要弘扬先辈们的精神,高扬属于自己的、属于时代的奋斗豪情,在新时代乡村振兴征途中创造属于自己的精彩和辉煌,在希望的田野上书写绚丽的青春之歌。”李锦柱说。

(本报记者 罗 宝 武长鹏 王 珂)

安徽正在加速打造吸引外资的“强磁场”。

从2023世界制造业大会、天下徽商圆桌会,到“投资安徽行”推介活动、“海客圆桌会”等外资招引活动;从与外资企业开展常态化交流到出台优化外商投资环境、促进外资扩增量稳存量提质量等一揽子政策……

今年以来,安徽不断加大外资政策供给、持续优化外资营商环境、提升外资服务水平。

大陆集团宣布在合肥建设四期项目,总投资40亿元;总投资近10亿欧元的大众汽车集团(中国)全资控股科技公司项目落户合肥经开区;康宁公司在前两期投资基础上新增投资1.35亿美元……投资者们正频频用“真金白银”投票。

数据显示,前10月全省实际使用外资132.2亿元、增长9.9%,高于全国19.3个百分点。尤其是重大项目取得了突破,前10月,全省新设外商投资企业462家、增长18.2%。其中,大众科技、海森生物、库迪科技等一批合同外资1亿美元以上项目落地安徽。

数字背后,既是投资者对安徽投下的信任票,更以一域联动整体,展现中国坚定推进高水平开放、与世界共享中国大市场所创造的实实在在投资机遇。

“走出去”“引进来”的同频共振

初冬时节,在意大利罗马,安徽发出了“投资安徽”的热情邀约。

这是“投资安徽行”的又一次实践。

推介会上,中国安徽省友好代表团多位成员对安徽省文化和旅游资源以及合肥市、芜湖市等进行详尽推介。中意两国商界人士分享参与相关经贸合作、投资兴业的故事和感受,探讨将意大利企业引入安徽、在意推广安徽产品的机遇。

罗马市议会议员弗兰切丝卡·莱翁奇尼在推介会上表示,此次活动提供了旅游、文化、经贸等领域不容错过的合作机会。

时间倒回今年5月,“投资安徽行”系列活动启动,安徽向世界发出邀约,邀请有识之士到安徽投资兴业。

如今,安徽已陆续在长沙、昆明、成都、长春、北京等地举办数十场恳谈(对接)会,积极开展全产业链招商,诚邀企业家到皖投资兴业;先后在境外举办了“投资安徽行”法兰克福、米兰、巴黎、雅加达、塔什干等恳谈会,全方位开展安徽投资环境推介。

仅仅半年时间,“投资安徽行”已经成为安徽招商特色品牌。

“通过‘投资安徽行’系列活动的开展,安徽的国际知名度和影响力持续提升,吸引了一大批重点外资企业来皖考察投资。”省商务厅副厅长刘光说。

今年7月初,合肥市代表团赴德国开展经贸招商活动,先后考察了大众汽车集团、大陆集团、博世集团等,与企业负责人就新能源汽车产业发展、设立分支机构等事项商谈合作。德企代表表示,企业发展与合肥新兴产业有很多契合点,他们计划赴合肥实地考察、寻求合作。

说到做到。10月,德国大陆集团轮胎事业部总裁克里斯蒂安·科茨到合肥进行回访,进一步推进该企业在合肥的投资计划。双方商定,将抢抓新能源汽车产业发展机遇,加快建设大陆集团合肥四期项目,并谋划后续汽车电子、研发中心等项目。

水积而鱼聚,木茂而鸟集。外资企业落户、增资安徽的消息接连不断。

今年以来,安徽开展“徽动全球”万企百团出海行动、“投资安徽行”、“海客圆桌会”等系列活动,省内的经贸团不断去往全国乃至全球各地,与企业家面对面地进行恳谈,积极开展全产业链招商。

省商务厅有关负责人介绍,今年以来成功举办了2023世界制造业大会、天下徽商圆桌会,在境内外举办了30多场“投资安徽行”推介活动,3场“海客圆桌会”等外资招引活动,全省新设外商投资企业462家,增长18.2%。

外商“信任票”背后的引资“磁力”

跨越千山万水也要紧密握手。

在2023年外资企业与我省相关方面的交流中,听到最多的一句话就是“还有新项目落地安徽”。

“合肥将成为我们在中国新的研发和创新中心,专注于最新一代电动智能网联汽车的开发。”大众汽车集团(中国)董事长兼首席执行官贝瑞德表示。

博枫集团中国区副总裁朱宁在交流会上说:“博枫在安徽已经投资大概10亿元的体量,包括100兆瓦的集中式供电,20多个分布式光伏项目,我们今年还有一个新的集中式风电项目落地宿州。”

“安徽上半年的旅游人次和消费额的恢复都好于全国平均,我们希望有更多的酒店项目布局在各个城市。”洲际酒店集团中国区公共事务及政策总经理杜英杰很看好安徽的消费市场,并计划布局更多新的酒店。

随着全球经济的日益融合,外商投资已成为推动经济增长的重要动力。

安徽,何以成为外商青睐的热土?

——上升机遇。安徽正处于厚积薄发、动能强劲、大有可为的上升期、关键期。随着新发展格局加快构建,安徽创新活跃强劲、制造特色鲜明、生态资源良好、内陆腹地广阔、历史文化底蕴深厚等优势更加凸显,全面建设现代化美好安徽,为外资企业在皖发展提供广阔舞台。

——发展活力。今年前三季度,安徽省生产总值35653亿元,同比增长6.1%,领先全国增速0.9个百分点;制造业投资,增速连续4个月保持20%以上,重大项目建设有力推进,前三季度计划总投资50亿元以上制造业项目106个、同比增加53个,经济循环加快畅通。

——产业空间。全球10%的笔记本电脑、20%的液晶显示屏、50%的光伏玻璃在安徽生产,全国20%的光伏组件、15%的家电、10%的新能源汽车是“安徽造”。目前,安徽已形成汽车、新型显示、光伏新能源等一批外向型产业集群,尤其是电动载人汽车、锂电池、太阳能电池正越来越多地走向国际市场。这些产业集群对外资而言也具有很大吸引力。

——服务担当。良好的营商环境是企业生存发展的肥沃土壤,是加速高端要素集聚的强大磁场,也是吸引重大项目投资落户的关键。不久前,安徽省出台了《关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的若干措施》,以外商投资环境优化,更大力度吸引和利用外资。

中国民间商会副会长南存辉一番话或许也是答案:“安徽有人才优势、政策优势、创新环境优势,特别是有长三角一体化发展等多重国家战略叠加。同时,当地政府部门的发展服务意识强,他们急企业之所急,想企业之所想,充分体现他们的智慧、责任和担当,让广大投资者看到了蓬勃生机和无限希望,到安徽投资的信心也因此倍增。”

开放与发展的“双向奔赴”

投资安徽力度如何,既看数量,更看质量。

近日,DEKRA德凯安徽公司测试中心正式投入使用,这是该德资企业在合肥经开区落成的第三家实验室,未来将为新能源汽车信息设备、家用电器等相关产品提供检验检测服务及出口测试和认证服务。

将优质的存量外资留下来,把更多高质量的外资引进来。

统计数据显示,今年前9个月,安徽高技术产业实际使用外资51.4亿元人民币,占全省总量的42.8%。

11月23日,伴随着施工机器的轰鸣声,海森生物合肥生产基地项目在肥东县开工建设。“合肥良好的政策和营商环境,逐步完善的生物医药产业链,让海森生物拥有了在合肥持续深耕发展的信心。我们将通过全产业和全球化的布局,连接上下游产业链,打造创新医疗健康企业,助力安徽生物医药产业发展。”海森生物首席执行官夏少斐表示。

越开放,越发展;越发展,越开放。眼下,围绕扩大利用外资规模、优化外商投资服务、提升外商投资质量等三个方面,安徽提出实施高效率投资促进提升、高质量龙头项目招引、高能级开放平台培育等三项行动,拓展放大“投资安徽行”招引效应、顶格支持重大外商投资项目建设、畅通外商投资企业产业链供应链和人员往来,引导外商投资关键行业领域、持续优化市场化法治化国际化营商环境等27项具体任务。

如何更好利用外资?业内人士建议,要引导投资方向,提高引资质量。数量上外资要维持一定规模,同时还要提高引资质量,优化外商投资结构。落实好鼓励外商投资产业目录配套政策,支持外商投资创新发展,支持外资在华设立研发中心,由制造中心转变为研发中心。

安徽也明确将优化外商投资结构,根据产业发展需要,引导外资重点进入先进制造业、现代服务业、创新发展和绿色低碳升级四个领域。比如,在先进制造业领域,鼓励外商投资高端装备、基础元器件、关键零部件,助力培育新能源汽车和智能网联汽车、新型显示、集成电路等战略性新兴产业集群。

总投资近10亿欧元的大众汽车集团(中国)全资控股科技公司项目落户合肥经开区;康宁公司在前两期投资基础上新增投资1.35亿美元,新投入车载显示盖板玻璃加工产线……对外商来说,“投资安徽”不仅是强烈共识,而且早已转化为“真金白银”的实际行动。

安徽这匹吸引外资的“黑马”未来可期。

(本报记者 何 珂)