《安徽日报》2025年5月21日5版

阜阳市颍泉区供销社构建“三农一生”发展模式,激活基层供销系统“一池春水”——

基层供销社焕新记

供销社,这个承载着几代人集体记忆的符号,曾是乡村生活中不可或缺的存在。从油盐酱醋到化肥种子,从布匹鞋帽到农具农机,它就像一棵深深扎根乡土的“老槐树”,用茂密的枝丫荫庇着乡村的日常所需。然而,随着时代变迁,这棵“老槐树”渐渐失去往日的繁茂。

令人惊喜的是,如今在阜阳市颍泉区,这棵“老槐树”又发出“新枝”。这里的供销社通过构建“三农一生”发展模式重焕生机——农资供应精准到田垄,农事服务覆盖全链条,农产品销售搭上电商快车,便民生活超市变身乡村“综合体”。这个老牌商业组织正以全新的姿态,重新扎根乡土,成为乡村振兴中不可或缺的市场主体和服务平台。

农资“集采集配”

仓储建在田间地头

5月9日,在颍泉区宁老庄镇姜堂村综合农事服务中心,钢结构仓库里堆满了化肥、农药和玉米种子。这些都是为夏种准备的农业生产资料。

2024年,这个由姜堂村供销社下设的综合农事服务中心销售农资300吨,为村民节省3万元。“村供销社卖的农资价格便宜、送货上门,更重要的是质量可靠。”姜堂村种粮大户任向阳开心地说。

农资经营本大利薄,姜堂村怎样在保障农资供应的同时让利于民的呢?

2022年,颍泉区启动供销系统改革,构建“三农一生”发展模式,通过恢复农资供应,打通农产品销售渠道,提供全流程农事服务,打造便民生活超市,让基层供销网络重新焕发活力。

“这些农资是上级供销部门放在我们这里代卖的,销售的部分利润留在村里,作为村集体经济收入。”姜堂村供销社负责人丁文杰告诉记者,他们销售的化肥并非市面上常见的类型,而是对当地土壤成分进行检测后,由颍泉区晟焱供销社与化肥生产企业合作定制的,更能提高农作物产量。

“供销社从成立之初,农资供应就是其基本职能。”颍泉区晟焱供销社负责人代香莲介绍,阜阳是全省粮食种植面积最大的市,农资需求量大,因此颍泉区将恢复农资供应作为供销系统改革的切入口。

改革后,颍泉区供销系统实行农资“集采集配”,农资直接从生产工厂进入基层供销社仓库,省去中间的仓储、装卸、配送等环节,降低采购成本,减少不必要的开支。

恢复农资供应只是改革第一步。颍泉区供销系统又通过建立农事服务中心,整合各村农机具资源,为村民提供“耕种管收储销”等全流程农事服务,提高农村生产活力。

旋地40元/亩、播种50元/亩、打药23元/亩、除虫22元/亩、收割40元/亩……凭借亲民的价格,姜堂村供销社提供的农事服务深受村民欢迎。

去年底,姜堂村供销社又打造了660平方米的“供销生活超市”,供应各种生活物资。“生活超市里的物资由晟焱供销社统一配送,不仅能降低商品采购成本,还能减轻基层供销社的经济负担。”代香莲表示,生活超市产生的利润,除去财务成本外,其余全部归村级供销社。

颍泉区供销系统通过“三农一生”改革,每亩地降低生产成本40元至60元、农事服务费用60元到100元。“每年为全镇农民节本增收超300万元。”宁老庄镇党委书记赵中山表示。

拓宽销售渠道

土特产卖上好价钱

“没有卖不掉的农产品,只有卖不上价的土特产。”这是宁老庄镇曹寨村党总支书记赫金海的真切感受。

2023年11月,曹寨村供销社将当地种植的小麦、绿豆、玉米等农产品加工成真空小包装,按照不同品种组合成“五谷杂粮”大礼包再出售,实现年销售收入300多万元。

端午节即将到来,曹寨村的人们已经开始忙着包装粽子、咸鸭蛋等产品。“去年,我们靠这两样产品卖了100多万元,希望今年超过这个金额。”赫金海满怀期待地说。

颍泉区农业资源丰富,拥有多种地理标志农产品和特色农产品。以宁老庄镇为例,姜堂村的小磨香油、红薯粉、土鸡蛋,许庄村的豆制品,富民村的草莓、羊肚菌,枣树行村的香椿、玉铃铛枣等,都是响当当的土特产。

依托供销社买全国、卖全国的渠道优势,这些农产品得以销往全国各地,颍泉好物、宁老庄有礼、乡阜情、淮阜情等品牌影响力越来越大。这些特色品牌的打造,不仅为农产品打开更广阔的市场,也为当地农民带来实实在在的收益。

除了发挥好供销社的平台优势,颍泉区基层供销社还积极探索与专业直播团队合作,进一步提升土特产的知名度,提高销售利润。

枣树行村盛产香椿,每年集中上市期,价格下降,影响农民的积极性。今年,枣树行村供销社与本村的玉玲龙家庭农场合作,开启直播带货销售模式。

短短7天,香椿就卖出5000多单。“没想到香椿这么受欢迎,全村的香椿一下子卖光了。”玉玲龙家庭农场负责人张玉不无激动地说。

有了香椿的成功销售,枣树行村供销社又将目光瞄准了村里的国家地理标志产品——玉铃铛枣。“玉铃铛枣是我们村名气最大的土特产,希望它能成为下一个‘爆款’。”枣树行村供销社负责人李刚信心满满地表示。

“农产品不加工,等于一场空。”农产品深加工是提升农业附加值、带动农民增收的重要途径。颍泉区基层供销社通过与企业深度合作,提升农产品的市场价值和竞争力。

宁老庄镇梅寨村供销社投资296万元,参与位于本村的安徽省徽菜园食品有限公司厂房等基础设施建设,每年固定分红约21万元,带动发展1400亩蔬菜种植。

“我们利用供销系统渠道优势销售徽菜园公司产品,年利润近20万元。”梅寨村晟焱供销合作社有限公司负责人史永辉说。

颍泉区以创新思维重构农业价值链,以供销合作社为纽带,通过品牌包装、电商营销、产业提升等方式,推动农业转型升级,让土特产走向全国,提升产品附加值,实现从“卖原料”到“卖商品”的跨越,探索出一条助农增收的发展路径。

发力乡村旅游

农文旅“融”出新天地

颍泉区供销社结合当地实际情况,依托自身独特优势,发展乡村旅游和休闲农业等新兴业态,链动一、二、三产业,促进农文旅繁荣发展。

今年“五一”假期,颍泉区宁老庄镇富民村的城野露营基地“火出圈”,累计卖出4.5万张门票,带动综合收入100万元。“预计基地全年收入将达到500万元。”富民村党总支书记付成林说。

城野露营基地占地48亩,集休闲观光、生态文化、乡村旅游、便民购物等功能于一体,有星空玻璃房、露营帐篷、露天电影、烧烤等休闲娱乐设施,让游客们在乡村田野间尽享快乐时光。

该基地由富民村供销社投资300万元建设,于2023年对外开放,现已成为周边居民游玩的好去处。

今年,富民村将结合和美乡村精品示范村建设,进一步完善露营基地设施,打造亲子乐园、高标准采摘园、研学基地、青少年素质拓展基地,提升文旅吸引力。

近年来,颍泉区供销社培育一批具有地方辨识度的农文旅项目,不断提升品牌知名度、美誉度和影响力,把文旅产业打造成富民增收、提振消费的特色产品。

走进颍泉区中市街道街头社区的“顺河公社”,斑驳的青砖墙与现代艺术涂鸦相互映衬,小桥流水与田园风光相得益彰,再加上点缀其间的“供销”元素,共同营造出复古怀旧的浓厚氛围。

“顺河公社”是街头社区供销社在废弃敬老院基础上改造而成,提供团建研学、非遗展示、水乡游船、餐饮美食等旅游服务,2024年接待游客超10万人次,带动周边村民年均增收3万元、集体经济收入近500万元。

为推动乡村旅游由“点上开花”到“全面出彩”,去年宁老庄镇供销社与第三方公司建设废弃资源循环利用平台,实现农业废弃物资源化利用,助推农村人居环境整治,更好地发展乡村旅游。

如今,供销社这个曾经的老字号,正书写着乡村振兴的新篇章。截至目前,颍泉区供销社已成立镇基层社7家、新型村基层社100家,2024年带动1700余人就业,助力农产品销售2350万元、集体经济增收700余万元,有12个村集体经济收入突破百万元,营业收入过亿元。

未来,颍泉供销社将进一步健全“三农一生”发展模式,激活全区基层供销系统,助力乡村振兴全面发展。

来源:安徽日报

记者:安耀武 武长鹏 李鹏

编辑:王嵌

一片片新绿,散发出沁人心脾的缕缕茶香;一垄垄茶树,汇聚成一道道绿浪……前不久,科技日报记者跟随“牢记嘱托 感恩奋进——安徽往前赶”采访团来到安徽省六安市金寨县古碑镇,在该镇的留坪茶园看到了这样的景象。

今年69岁的张必恩是留坪村原村支部书记,在谈及茶园变化时,他很有感触:“眼前的茶园本是荒山秃岭,20世纪90年代中期,在金寨县委组织部驻点干部的帮扶下,我们采取民工建勤、以工代赈等方式,改造建成留坪茶叶梯田1500余亩。”张必恩说,经过30多年发展,茶园面积不断增大,经济效益、生态效益和社会效益日益增强。

位于古碑镇的金寨县别山茗茶叶种植专业合作社,长期深耕当地茶区,回收茶农鲜叶,帮助茶农提高收入。“合作社在安徽农业大学大别山综合试验站专家的指导下,引进了先进的茶叶生产设备,实现了茶叶清洁化、自动化生产加工。”合作社负责人陈昭文说,“合作社帮助茶农集中采购肥料、粘虫板、采茶机等,引导茶农每年多采摘2—3批机采茶,使采摘期延长了3个月,每亩每年可增收几千元。”

此外,合作社还组建了白茶研制项目组,开展白茶加工技术参数优化、数字智能化加工生产线研发等科技攻关,成功研制出金寨白茶。

“现在采茶的收入很可观,一户家庭若劳力充足,一年可增收两三万元。”张必恩说。

茶园发展起来了,当地政府开始尝试探索文旅融合项目。2021年以来,古碑镇政府累计投入资金500余万元,实施留坪茶旅融合建设项目,共修建生产性道路2200米,建设茶园田间学校243平方米,为茶园补植茶苗110亩。当地还同步建设“五岭一山”生态公园、“爱情湾”茶园摄影基地、茶园天空之境等观光点,吸引许多游客前来体验采茶、欣赏景色、拍照打卡。

随着基础设施不断完善,村民的创业热情也被进一步激发。2024年,张必恩自创采茶服装租赁项目,为游客提供传统服饰拍照体验服务。此外,茶园附近还开起了农家乐,让游客可以品尝当地美食。

留坪茶园是金寨县茶农发家致富的一个缩影。金寨县农业农村局党组书记、局长张乔介绍,金寨是全国100个重点产茶县之一,是六安瓜片的核心原产地,现有茶园22.87万亩。“2024年,全县产干茶1.77万吨,一产产值18.25亿元,综合产值62.5亿元。”张乔说。

在金寨县,一片片“绿叶子”美了生态,富了村民,正在成为赋能乡村振兴的“金叶子”。

在皖北小城利辛,从智能纺机吐出的纱线,到时尚品牌的成衣出厂,不出县城就能完成全产业链闭环。当地政府如何通过技术创新和产业协同,打造年产值超百亿元的“超级裁缝铺”,让老行业织出新图景,来看记者的探访。

在亳州市利辛县,雪纺纺织刚投产的智能涡流纺机正高速运转、吞纱吐丝。干了30多年挡车工的蔡红英,只需轻点电子屏幕,就能轻松控制7台纺机,600多枚纱锭以平均每分钟500米的速度纺纱成线。

在亳州市利辛县,雪纺纺织刚投产的智能涡流纺机正高速运转、吞纱吐丝。干了30多年挡车工的蔡红英,只需轻点电子屏幕,就能轻松控制7台纺机,600多枚纱锭以平均每分钟500米的速度纺纱成线。

亳州市利辛县雪纺纺织有限公司二期智能涡流纺车间 挡车工 蔡红英

亳州市利辛县雪纺纺织有限公司二期智能涡流纺车间 挡车工 蔡红英

一点也不吃力,相当于以前的工作量的1/3都不到,我们一期二期加起来90多号人,每一天的产值(能)是60多吨,以前4000多人 一天只有10来吨。

雪纺纺织的母公司是“翰联色纺”。作为工信部第一批专精特新小巨人企业,拥有全球色纺颜色种类最全的“物理配方”,却一度受制于产能瓶颈。

雪纺纺织的母公司是“翰联色纺”。作为工信部第一批专精特新小巨人企业,拥有全球色纺颜色种类最全的“物理配方”,却一度受制于产能瓶颈。

亳州市利辛县雪纺纺织有限公司办公室 经理 朱晓丽

亳州市利辛县雪纺纺织有限公司办公室 经理 朱晓丽

(如果)产能更大一点,我们就资金方面要投入很大,一条生产线是550万(元),40台就是2个多亿(元),资金链来说是很大的一道坎。

转机出现在2023年,这一年当地政府把纺织业作为主导产业加快布局。利辛县工投公司通过细致调研、多方论证,为翰联色纺注资2亿多元,共同成立了雪纺纺织,启动了以“数智化”为核心的设备更新、产能再造。

转机出现在2023年,这一年当地政府把纺织业作为主导产业加快布局。利辛县工投公司通过细致调研、多方论证,为翰联色纺注资2亿多元,共同成立了雪纺纺织,启动了以“数智化”为核心的设备更新、产能再造。

亳州市利辛县雪纺纺织有限公司办公室 经理 朱晓丽

亳州市利辛县雪纺纺织有限公司办公室 经理 朱晓丽

资金链、场地一系列的问题都在帮我们有效地去解决掉,我们现在产能已经翻了好多倍了,一个质的飞跃,如果政府不增加投入 ,这也是起不来的。

向智能化转型,带动纺织行业突围,这两年利辛县陆续培育轻纺领域国家高新技术企业21家、科技型中小企业34家。纺纱产能上去了,这对于全县轻纺服饰产业来说只是开了个头。成衣制造业又如何实现从低端代工向中高端品牌转型呢?当地筛选优质企业,推动自主品牌创新。对此,被寄予厚望的国外品牌代加工企业负责人姚建波喜忧参半。

向智能化转型,带动纺织行业突围,这两年利辛县陆续培育轻纺领域国家高新技术企业21家、科技型中小企业34家。纺纱产能上去了,这对于全县轻纺服饰产业来说只是开了个头。成衣制造业又如何实现从低端代工向中高端品牌转型呢?当地筛选优质企业,推动自主品牌创新。对此,被寄予厚望的国外品牌代加工企业负责人姚建波喜忧参半。

亳州市利辛县凌盛服饰有限公司 董事长 姚建波

亳州市利辛县凌盛服饰有限公司 董事长 姚建波

因为自创品牌不是那么容易创的,我们身边一些人也是尝试过这个东西,成功几率其实是不大的,说白了。

受制于原料和品牌商两头堵的压力,代加工企业的利润越来越薄。瞄准这一痛点,利辛县从成衣原料供应、市场推广销售、研发力量引育等多个方面入手,打通产业协同内循环。2024年,姚建波抢抓户外运动产业发展机遇,创立了自有品牌,半年间,多个系列产品成功推向市场。

受制于原料和品牌商两头堵的压力,代加工企业的利润越来越薄。瞄准这一痛点,利辛县从成衣原料供应、市场推广销售、研发力量引育等多个方面入手,打通产业协同内循环。2024年,姚建波抢抓户外运动产业发展机遇,创立了自有品牌,半年间,多个系列产品成功推向市场。

亳州市利辛县凌盛服饰有限公司 董事长 姚建波

亳州市利辛县凌盛服饰有限公司 董事长 姚建波

既然在做这个事业,创自主品牌这一条路是必须要走的,当地政府对我们支持力度非常大,最终我们下定决心就是干。

亳州市利辛县工业和信息化局 局长 刘付荣

亳州市利辛县工业和信息化局 局长 刘付荣

形象地说,各个企业现在就像一个同心圆,从原材料到中间的生产环节,到最终形成一件衣,不出利辛就能完成我们整个链条的这么一个配套。

依托当地纺织基材优势,同在一个园区的自创品牌“伯希和”,今年一季度产值达9.25亿元,增长79.8%;阿珂姆、京盛和等6家服饰企业产值也都增长超过40%,实现集群进阶。

依托当地纺织基材优势,同在一个园区的自创品牌“伯希和”,今年一季度产值达9.25亿元,增长79.8%;阿珂姆、京盛和等6家服饰企业产值也都增长超过40%,实现集群进阶。

亳州市利辛县轻纺服饰发展办公室 工作人员 李 舜

亳州市利辛县轻纺服饰发展办公室 工作人员 李 舜

实现了从纺、织、染、衣4大链条 我们均有突破,他们都不是单兵作战,而是协同作战,就是说一旦我们企业接到订单 ,我们两个小时就可以响应,几个小时就可以完成原材料的供应,立即投入生产。

从一根纱到一件衣,利辛县育链主、搭平台、强品牌,着力构建“纱、布、染、衣”生态产业链,2024年,全县轻纺服饰产业首次跨过百亿,达130亿元,同比增长58.%,增速位居全省第一。今年一季度,实现轻纺服饰产业产值40.2亿元,同比增长47.5%,带动全县规模工业增长22.8%。

从一根纱到一件衣,利辛县育链主、搭平台、强品牌,着力构建“纱、布、染、衣”生态产业链,2024年,全县轻纺服饰产业首次跨过百亿,达130亿元,同比增长58.%,增速位居全省第一。今年一季度,实现轻纺服饰产业产值40.2亿元,同比增长47.5%,带动全县规模工业增长22.8%。

亳州市利辛县 副县长 陈静

亳州市利辛县 副县长 陈静

从“分散”到“集聚” 从“贴牌”到“品牌” 从“织造”到“智造”,加快构建协同一体的产业生态圈,力争今年年底我们“一块布”,全产业链产值能够跨上第二个百亿台阶。

裕溪河畔,玉光璀璨;太湖山南,文明延绵。

一座以十字院落为形、仿夯土外墙为骨的建筑,静立于安徽马鞍山市含山县凌家滩国家考古遗址公园的中轴线之上。

五千多年前的凌家滩,先民以玉为信、以坛为祭,在长江之滨构筑起早期文明的高地;五千多年后,一座崭新的博物馆以器物为媒、以科技为桥,让五千多年前的“古国时代”可触可感。

2025年5月,凌家滩遗址博物馆迎来开馆试运营,首次面向社会系统性展示凌家滩遗址的考古成果和历史价值,集中展出陶器、玉器、石器、骨器等文物约1100件。

凌家滩遗址博物馆内景。新华社记者 张端 摄

凌家滩遗址是“古国时代”第一阶段的代表性遗址,是探索长江下游地区文明化进程中的关键遗存、关键节点、关键区域。

步入展厅,光影交织,星河流转。大厅两侧展墙模拟凌家滩壕沟形态,圆形沙盘在自然光下清晰呈现着凌家滩聚落的双重环壕系统与功能分区:防御区、居住区、祭祀区、墓葬区呈有序分布,长2000多米、宽约1000米的聚落轮廓尽显“远古中心聚落”的规划智慧。

“凌家滩遗址严谨的空间规划体现了凌家滩先民对聚落功能分区的超前认知。”中国科学技术大学教授、凌家滩考古发掘第二任领队吴卫红全程参与博物馆的建设。在他看来,作为中华文明形成初期阶段的代表,凌家滩文化呈现出“既有复杂性、高端性,又有创新性、独特性,但同时又未完全形成严格的体系化、规范化”的特点。

独立展柜中,一件裂痕分明的玉双虎首璜格外引人注目。右侧虎首于80年代征集,左侧残件则于2016年出土。两件玉器时隔约30年“重逢”,拼合时被刻意保留一道细小的缝隙,恰似一道 “时光裂痕”。考古学家俞伟超曾提出,这类双虎首璜或为“合符”信物,印证着古国时代的盟约制度。

凌家滩遗址博物馆展出的玉龙。新华社记者 黄博涵 摄

“凌家滩文化中晚期,创社会复杂化之始、创复杂礼仪之要、创玉器工艺之先。”吴卫红这样评价凌家滩遗址在中华文明起源、形成、发展中的价值。

“玉耀长河”展厅内,一件件玉器从历史深处走来。尚玉崇礼无疑是凌家滩文化最重要的特质之一,对长江下游用玉礼制的发展产生了重要影响。遗址自1985年发现以来,出土大批重要玉器,与红山文化、良渚文化并称“史前三大玉文化中心”。

凌家滩遗址博物馆展出的玉鹰。新华社记者 黄博涵 摄

在这里,凌家滩出土的数百件珍贵玉器为参观者勾勒出一个璀璨的精神世界:

玉龙首尾相衔,蜷曲如环,4.4厘米的身躯刻有17道龙鳞纹。

玉鹰胸腹刻有大小两圆,之间刻有八角星纹,双翅作猪首形展开,被视作集太阳崇拜、鸟崇拜、猪崇拜于一身。

玉版是凌家滩最为神秘的出土器物之一,23个钻孔、八角星纹与圭状纹饰,被学者解读为洛书、八卦乃至历法雏形,出土时被夹于玉质龟甲中,更似一部未破译的“天书”。

凌家滩玉人被称为历史的“报信人”,3件完整玉人集体亮相,姿态或立或坐,双手贴胸,神情虔诚静穆,其背后直径细如发丝的穿孔。

数件玉冠饰上半部呈“介”字形两侧内卷,下半部呈长方形两侧出角,器型与红山文化、良渚文化的介字形玉冠饰一脉相承。

“这些玉器不仅彰显了当时高超的制造技艺,更是凌家滩人宇宙观、权力观与信仰体系的物化表达,同时证明了三大玉文化之间存在交流。”吴卫红说。

参观人员在凌家滩遗址博物馆观看展品。新华社记者 张端 摄

作为博物馆的核心展项,07M23号“王者之墓”专题展重现了礼制文明的破晓之光。这座长3.6米、宽2.1米的墓葬,出土随葬品340余件,其中玉器达210件。

三层葬制结构揭示出“玉殓葬”的雏形:底层铺满石锛、石凿等生产工具,中层铺满石钺,上层覆以玉、石钺,墓葬之上则横卧一尊长72厘米、重88公斤的大玉猪。

借助动画演示,观众可以直观地了解凌家滩大墓的葬制葬仪。“感觉就像经历了一场与历史的对话,身临其境地感受了早期的等级分化和礼制的雏形。”游客眭星晨说。

在科技手段的加持下,凌家滩先民在规划营建、玉器制造、艺术创造等方面的成就得以全景式展现。

戴上VR眼镜,参观者“穿越”至史前祭坛,先民以玉祭天、以陶贮粮的生活图景触手可及;裸眼3D技术将玉鹰纹饰拆解重组,破译八角星纹里的数学奥秘;3D扫描复原的红烧土层,重现史前大型祭祀活动现场。

“遗址博物馆与遗址公园相互补充、印证、解答,‘见人见事’地再现遗址当年的辉煌,实证中华文明 ‘多元一体’ 的基因密码。”凌家滩遗址管理处主任唐军说。

国家文物局考古司副司长张凌说,凌家滩遗址博物馆的建成开放,是中华文明探源研究和中国大遗址保护利用工作的一个里程碑。

【详情】梁言顺在调研合肥滨湖科学城实体化改革并主持召开座谈会时强调

心怀“国之大者”树立世界眼光强化使命担当

高起点高标准推进合肥滨湖科学城实体化改革

王清宪出席座谈会

5月19日上午,省委书记梁言顺在合肥市调研滨湖科学城实体化改革并主持召开座谈会,强调要深入贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神,聚焦打造“三地一区”战略定位,心怀“国之大者”,树立世界眼光,强化使命担当,高起点高标准推进合肥滨湖科学城实体化改革。省委副书记、省长王清宪出席座谈会。省领导费高云、单向前、张曙光、孙勇参加有关活动。

5月19日上午,省委书记梁言顺在肥东县长临河科创小镇,详细了解小镇发展情况。

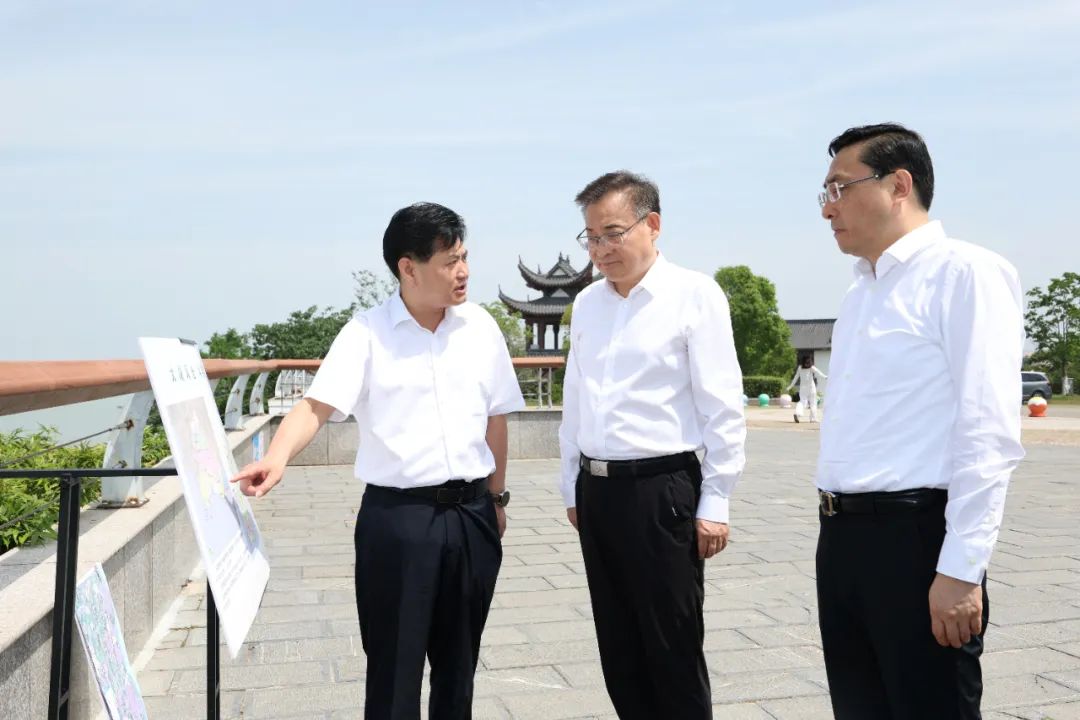

在肥东县长临河科创小镇,梁言顺详细了解小镇发展情况。他指出,要优化创新创业生态,集聚更多高层次创新资源,促进产学研用对接合作,加快落地一批含金量、含新量高的大项目好项目。来到巢湖市黄麓镇和中庙街道,梁言顺听取合肥滨湖科学城巢湖半岛片区规划情况介绍,强调要坚持科产城人融合发展,深化产教融合、科教融汇,进一步优化空间布局、功能布局,加强巢湖生态环境治理修复,持续提升城市品质、生态价值。

5月19日上午,省委书记梁言顺在巢湖市中庙街道,听取合肥滨湖科学城巢湖半岛片区规划情况介绍。

随后,梁言顺主持召开座谈会,听取合肥滨湖科学城运行情况汇报,围绕推进合肥滨湖科学城实体化改革进行深入讨论。他强调,合肥滨湖科学城实体化改革是贯彻落实习近平总书记重要讲话指示精神的重要举措,是提升科技创新策源能力、抢占全球科技竞争制高点的重要抓手。要进一步锚定战略目标,彰显创先、争先、领先要求,打造合肥综合性国家科学中心的核心承载区、科技体制机制改革的先行示范区、新质生产力培育的战略引领区、前沿科技成果转化的首发应用区、高端人才汇聚的宜居宜业区。要聚焦改革重点任务,推动空间布局实体化,全面深化放权赋能,构建高效的领导体制和运行机制,营造有利于科技创新和产业创新的最优生态。要坚持谋定而后动,突出规划引领、分步实施、高位推动,理清各方关系,汇集各方智慧,最大限度调动各方面积极性,一步一个脚印把改革推向前进。

通讯员:宗禾

记者:李浩 杨竹 许昊

编辑:琚常佳