1月30日下午,省委书记韩俊在滁州市拓维高科光电科技有限公司听取企业生产经营情况介绍。本报记者 杨 竹 摄

本网讯(通讯员 宗禾 记者 朱胜利)1月30日下午,省委书记韩俊在滁州市调研经济社会发展情况。他强调,要认真贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于安徽工作的重要讲话重要指示精神,抢抓长三角一体化发展最大机遇,扎实推进省际毗邻地区新型功能区等重大合作平台建设,加快培育壮大新质生产力,高水平打造新兴产业聚集地。省委副书记、合肥市委书记虞爱华,省领导张韵声、费高云参加。

顶山—汊河、浦口—南谯省际毗邻地区新型功能区建设是长三角一体化发展规划纲要明确的重要内容,功能区启动建设以来,双方区域协同合作日益紧密,一批大项目好项目加快落地。宁滁省际毗邻地区新型功能区南谯片区聚焦集成电路产业集群补链固链强链,实现了半导体产业由“0”到“1”的突破并不断壮大。韩俊在园区边走边看,详细了解规划布局、招商引资、产业集群建设等情况。他强调,省际毗邻区域是跨省域一体化发展的“前沿地带”,要学习借鉴“青吴嘉”一体化示范区经验做法,加快产城一体、产教一体布局,深化优势互补、互利合作,持续导入投资体量大、科技含量高、带动性强的产业项目,形成更多不破行政隶属、打破行政边界的合作成果,打造标杆性可复制的毗邻合作样板区。

拓维高科光电科技有限公司是新型显示产业链中的核心配套企业,公司在滁州投资建设的有机发光显示金属掩膜项目聚力打破国外垄断,加速推进OLED产业关键材料国产化。韩俊认真听取企业生产经营情况介绍,走进生产车间实地了解生产工艺、技术创新等情况。他勉励企业瞄准关键环节、空白领域、未来方向,持续加大研发投入和技术储备,加快工艺创新和产品创新,不断提升自主创新能力、扩大竞争优势。

调研中韩俊强调,滁州是安徽东向发展的桥头堡,要在全面融入长三角一体化发展上走在前、当示范,加快建设长三角区域性现代化城市和新兴产业聚集地。要坚持工业强市、产业兴市,推进传统产业转型升级和战略性新兴产业融合集群发展,围绕先进光伏和新型储能、动力电池、新能源汽车、半导体、医药器械等产业链上下游细分领域招大引强、招新引优,有序推动产业跨区域转移和生产要素双向流动,坚定不移做大做强龙头企业,持续提升本地配套化率,全力打造区域性制造强市。要深度融入长三角科技创新共同体,突出企业创新主体地位,引导支持长三角新型研发、技术转移等平台在滁设立分支机构,谋划建设“科创+产业”伙伴园区、“研发制造飞地”等,嫁接更多长三角创新资源,不断开辟发展新领域新赛道,塑造发展新动能新优势。

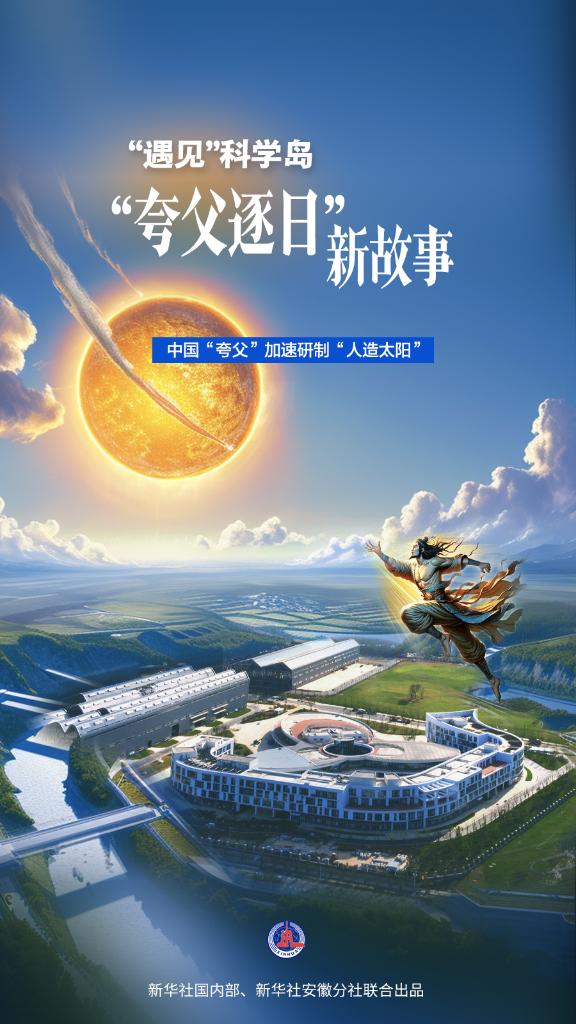

新华社合肥1月30日电题:新春走基层|“遇见”科学岛:“夸父逐日”新故事

新华社记者徐海涛、屈彦

1月30日早晨8点多,在安徽合肥科学岛上一处高达30余米的宽阔实验室里,一台巨型吊车从空中拉起数十吨重的超导线圈,往来滑动发出轰鸣声。

“我们正在绕制世界上最大的超导磁体系统,将会形成一个半径14米、高17米的‘橘子瓣’,这是下一代‘人造太阳’——中国聚变工程实验堆的核心部件。”中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所副研究员文伟说。

这是记者在“夸父”园区所看到的火热场景。

“夸父”的学名叫“聚变堆主机关键系统综合研究设施(CRAFT)”,是为下一代“人造太阳”研制“发动机”的大科学装置。

这一装置被命名为“夸父”,意为致敬中国神话中的人物夸父,胸怀大志、向往光明,不畏艰险追逐天上的太阳。

太阳,普照万物,它的巨大能量来自于内部的核聚变反应,而“人造太阳”是要在地球上实现可控的核聚变反应。

有了“人造太阳”,人类就像拥有了一座原料不竭且无污染的发电厂,实现“能源自由”,让地球水清天蓝。

科学岛上,高11米、直径8米,外形像一个“巨罐”,顶端上飘扬着五星红旗……这是中国有“人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)。从上世纪七十年代开始,EAST历经几代中国科研工作者接力研发,到2006年全面建成。

“人造太阳”的研制极其复杂,涵盖“超高温”“超低温”“超高真空”“超强磁场”“超大电流”等多项尖端技术。EAST建成后,不断改造升级,现拥有核心技术200多项、专利2000余项,上百万个零部件协同工作。

EAST历经十余年、十二万多次实验,2023年成功实现稳态高约束模式等离子体运行403秒,创造新世界纪录,对探索前沿物理、实现聚变发电具有重要意义。

“人造太阳”研究的突破,代表着国家科技实力的系统性提升。中国,站在了世界核聚变能源研究的前沿。

然而,“人造太阳”从理论到实验再到实践应用,还有很长的路要走。

要造出真正有实用价值的“人造太阳”,要跨越从实验装置到实验堆、工程堆、示范堆、商业电站的多个阶段,需要研制一代代科技含量更高的“人造太阳”。

为下一代“人造太阳”研制“发动机”,“夸父”的使命艰巨。

在“夸父”宽阔的厂房里,来自170余家国内外合作单位的1000多名建设者正奋力攻关一系列科研与工程技术难题,力争实现这些目标——国际上时间最长的百秒量级强流负离子束引出,运行温度最高、研究功能最完备的锂铅实验平台,规模最大的Nb3Sn线圈热处理系统……

中国科学院合肥物质科学研究院副院长、等离子体物理研究所所长宋云涛说,基于几代人的持续学习、研究、创造,EAST的国产化率超95%,关键设备、材料实现自主研发,而“夸父”的国产化率将提升到100%。

目前,“夸父”的建设进一步提速,科研人员凝心聚力,计划于2025年底全面建成国际磁约束聚变领域参数最高、功能最完备的研究平台。

以科学为名,立创新高地。不到3平方公里的科学岛,却是多个国际前沿科研领域的攻“尖”之地,分布着中国科学院7个研究所,在核聚变能源、强磁场、大气光学、抗癌药等方面多次取得重要突破。

近期,科学岛上接连传来好消息。在钙钛矿太阳能电池研制方面获得重要发现,研制出世界首台特斯拉级铁基超导线圈,针对急性髓系白血病的创新靶向药物研制加紧推进……

科学岛所在的合肥市,量子计算原型机“九章三号”再度刷新世界纪录,超导量子计算机“本源悟空”为全球用户完成10万多个运算任务,国际先进的第四代“合肥光源”加紧建设……

这座岛、这个城市是中国创新创造的集中缩影。

国产大飞机C919首度服务春运,首艘国产大型邮轮完成商业首航,首台国产场发射透射电子显微镜正式发布……新年伊始,越来越多的科技工作者,勇于追梦、奋力攻关,用日新月异的攻关成果改变生活、影响世界。

虽时值隆冬,记者已清晰感受到春潮般的活力在奔涌。

【详情】新华网合肥1月30日电(李东标)从沃野千里的皖北平原到风光秀丽的皖南山区,高质量发展的“澎湃动力”在江淮大地上不断汇聚。刚刚闭幕的安徽省两会上,“新质生产力”不仅成为安徽省政府工作报告的高频词汇,更成为安徽省人大代表、政协委员们热议的焦点话题之一。围绕加快形成新质生产力,安徽正加快拓展高质量发展新赛道,增强未来产业“向新力”。

发力“新”赛道 唱响“新”声音

新能源汽车产量增长60.5%、锂离子电池制造业营收增长15%左右、光伏制造业实现营收超2900亿元……翻开2023年安徽“成绩单”,一系列数据显示,安徽现代化产业体系建设取得了重要进展。尤其是,安徽新能源汽车、锂电池、光伏产品“新三样”表现抢眼,出口增长11.6%。

安徽合肥拍摄的大众安徽模块化电驱动平台工厂车身车间一角。新华社记者 杜潇逸 摄

“在制造强省方面,最大的亮点就是新质生产力加快培育壮大。”在安徽省两会新闻中心举办的“直通两会”活动上,安徽省发改委主任陈军表示。

从新能源汽车到光伏制造业,在一条条新赛道上,安徽新质生产力加快成长。2023年,安徽制造业增加值增长7%,高新技术产业增加值增长11.2%、对规模以上工业增长贡献率达70.3%。

隆冬时节,走进位于安徽滁州的安徽旭合新能源科技有限公司生产车间,无人驾驶AGV小车根据设定的路线来回穿行搬运、上下料,全程自动化不需要人接触。据了解,像这样的无人驾驶AGV小车,这家企业有200多辆。“智能工厂节省了人力,提升了企业综合效能。”该公司运营总监任军利介绍。

安徽省政府工作报告指出,2023年,安徽积极开拓高质量发展新赛道,新兴产业融合集群发展势头强劲。聚力打造汽车“首位产业”,出台支持新能源汽车产业集群建设的政策举措,全面展开整车、零部件、后市场“三位一体”布局。十大新兴产业全面发力,集成电路产量增长1倍以上,柔性显示产业产值突破5200亿元。

在合肥市瑶海区的中国网谷,一家电子科技公司的员工在智慧显示屏生产线上作业。新华社发(解琛 摄)

向“新”而行,发力“新”赛道。根据安徽省政府工作报告,下一步,安徽将加快构建现代化产业体系,发展壮大新质生产力,把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程,建设具有国际竞争力的先进制造业集群,加快打造智能绿色的制造强省。

热议“新”发展 谋篇布“新”局

会场内,“新”声音犹在耳畔;会场外,“新”发展同样成为代表委员们热议的话题。

“新质生产力代表着更创新、更高阶、更可持续的生产力发展方向。要推动创新链和产业链的深度融合,重点布局发展未来产业。”在安徽省人大代表、安徽省东超科技有限公司董事长韩东成看来,要加快推动产业转型升级,推动创新链、产业链、资金链、人才链的深度融合,加强首位产业、支柱产业、新兴产业自主创新和技术研发,打造安徽未来产业集群。

东超科技的“可交互空中成像技术”被应用于非接触可操作自助借还书机中。新华社记者刘美子 摄

从一家初创企业,到全球虚拟现实技术领军企业,东超科技成立以来与多家高校院所“强强联合”,依托高校院所的学科和人才优势,形成科研设施与仪器等资源开放共享、科研人员交流合作等机制,加速推动技术研发和产业化应用,如今已被广泛应用于智能座舱、医疗卫生、民生工程、智慧家居等场景。

“科技创新是推动新质生产力形成的关键,也是我们科技型企业的‘发动机’。只有推动产学研深度融合,不断深耕核心技术,开拓新的应用场景,赋能传统企业提质增效,才能加速新旧动能转换。”韩东成建议,聚焦科创安徽建设,积极布局未来产业,推动新质生产力发展。

创新,是安徽的“特色优势”和“金色名片”。2023年,安徽量子信息、聚变能源、深空探测三大科创高地建设取得重大进展。计算光刻EDA软件、高温合金叶片、叠屏显示等关键核心技术取得突破。每万人口有效发明专利拥有量28.2件、增长19%,区域创新能力稳居全国前列。

工人在安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园内某太阳能光伏组件生产公司的车间作业。新华社发(阮雪枫 摄)

加快形成新质生产力,离不开强大科技创新能力的支撑。安徽省人大常委会委员、中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心副主任张欣认为,科研人员要时刻心系“国家事”,肩扛“国家责”,以抢占科技制高点为己任,尽快产出一批关键性、原创性和引领性的重大科技成果;另一方面也希望能够服务地方经济,积极推动科技成果产业化。

大模型、机器人、智能制造……近年来,AI赋能千行百业,展现出巨大的发展潜力和广泛的应用场景。不少省人大代表、政协委员也表示,要抓住人工智能的“牛鼻子”,加快发展新质生产力,推动人工智能与制造业、服务业等深度融合,不断扩大人工智能场景应用。

提升“向新力” 焕发新活力

看好安徽未来,数据最有说服力。1月25日上午,安徽省统计局在安徽省两会期间公布了2023年全省经济运行情况。根据地区生产总值统一核算结果,2023年全省生产总值47050.6亿元,按不变价格计算,比上年增长5.8%。

“总的来看,随着各项宏观政策发力显效,全省经济回升向好,主要经济指标增长快于全国,成绩来之不易。”安徽省统计局局长徐雄飞说,全省经济高质量发展扎实推进,经济运行亮点概括为“经济回升、结构优化、后劲十足、保障有力”。

1月15日,检测列车行驶在池黄高铁太平湖特大桥上(无人机照片)。新华社发(刘玉才 摄)

“向好”“十足”“有力”,源于对安徽发展的底气足、信心满。安徽省政府工作报告提到,综合分析形势,当前安徽省正处于厚积薄发、动能强劲、大有可为的上升期、关键期,具有经济发展长期向好的强劲韧性,拥有多重国家战略叠加的广阔机遇。

抢抓机遇,安徽着力推动高质量发展,加快形成新质生产力,一批新的增长点、增长极、增长带正加快孕育,这些从安徽省政府工作报告中可见端倪——加快建设量子信息、聚变能源、深空探测三大科创高地;在集成电路、工业母机、智能成套设备、基础软件等领域,实施重大科技专项和重点研发项目;乘势而上壮大汽车“首位产业”,支持汽车“皖军”做强做大,建设世界一流企业……

位于安徽芜湖的中车浦镇阿尔斯通运输系统有限公司生产车间。 新华社记者 周牧 摄

永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风,安徽各地正努力以新质生产力塑造经济发展新空间。作为芜湖市域南部现代化副中心,南陵县在新年第一天就部署今年的全县经济工作,提出要全力以赴抓创新、提动能,在培育新质生产力上担当争先。“我们将立足自身实际,大力引进和发展新质生产力,持续推进县域经济做优做强,为现代化美好安徽建设贡献更多力量。”安徽省人大代表、南陵县县长强健表示。

围绕打造新兴产业地标、壮大新质生产力,安徽各地动作频频。合肥市今年将做大做强生物医药产业,加快培育发展量子信息、低空经济、空天信息、合成生物、人工智能、未来显示、元宇宙等产业,打造更多经济增长点;滁州市提出,将实施制造业重点产业链高质量发展行动,加快发展新质生产力,确保工业投资增长15%以上……随着创新活力的持续涌动,安徽高质量发展活力更强、成色更足。

省两会刚刚闭幕,农历新年近在眼前。新一年、新蓝图、新征程,安徽将迈出新步伐。

党的二十大报告强调,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。对于安徽而言,高质量发展是打造具有重要影响力的“三地一区”,加快建设“七个强省”的关键。

当前,我省正处于厚积薄发、动能强劲、大有可为的上升期、关键期,具有经济发展长期向好的强劲韧性,拥有多重国家战略叠加的广阔机遇。面对新形势、新风口、新机遇,高质量发展将成为安徽争先进位、加速跨越的关键动力。

高质量发展是新时代的硬道理。牢牢把握高质量发展这个首要任务,就要求更好落实稳中求进、以进促稳、先立后破的要求,夯实“稳”的基础,增强“进”的动能,树立“破”的勇气,提高“立”的质效,在中国式现代化进程中坚定走好新时代安徽高质量发展新路。

打好“创新之牌”。创新,是安徽的“基因”和“名片”,统筹做好教育、科技、人才工作。实施创新驱动发展战略,扎实推进创新型省份建设,提升教育服务发展能力,不断提升教育链人才链与创新链产业链匹配度。

筑好产业“脊梁”。推进新型工业化,建设先进制造业集群,全力打造汽车“首位产业”,坚持整车、零部件、后市场三位一体全面发力,“一企一策”支持整车企业发展,提档升级零部件产业,做大做强汽车后市场;培育战略性新兴产业,前瞻性布局未来产业新赛道,以促进“数实融合”为主线发展数字经济,以生产性服务业为重点发展现代服务业。

持续扩大内需。挖掘消费潜力和扩大有效投资,激发有潜能的消费,稳定和扩大传统消费、大宗消费,培育壮大新型消费,以文旅“一业兴”带动市场“百业旺”;扩大有效益的投资,实施有效投资专项行动,以先进制造业投资为重点,聚焦新基建、交通、水利、城市更新等领域,推动项目早开工、早竣工、早投产、早纳统、早见效。

深化改革开放。持续深化重点领域改革,落实落细促进民营经济发展的各项措施,加大专精特新发展政策支持力度,持续推进一流营商环境建设;扩大高水平对外开放,发挥中国(安徽)自贸试验区“试验田”作用,积极开拓“一带一路”和RCEP市场。

蓝图已经绘就,逐梦惟有笃行。奋进的安徽,将紧扣高质量发展这个关键,加快打造“三地一区”、建设“七个强省”步伐,为全面建设现代化美好安徽而不懈奋斗。

1月29日上午,省委书记韩俊主持召开省委常委会会议,深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,传达学习推进信访工作法治化全国视频会议、全国信访局长会议精神,听取全省信访工作情况汇报,研究部署下步重点工作。

韩俊在讲话中指出,信访工作一头连着人民群众,一头连着党和政府,是反映社情民意的“晴雨表”、干部作风的“试金石”。要站在坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的高度,把握新时代信访工作原则和要求,坚持问题导向,树牢底线思维,以“时时放心不下”的责任感抓细抓实相关工作,更好履行为民解难、为党分忧的政治责任,坚决打好化解矛盾、防范风险主动仗。

韩俊强调,要坚持把以人民为中心的发展思想贯穿信访工作全过程,始终怀着强烈的忧民、爱民、为民、惠民之心,把屁股端端地坐在老百姓这一面,带着感情和责任为群众排忧解难,持续完善“民声呼应”工作体系,加强对各类信访诉求的分析研判,有针对性地改进工作、完善政策,让群众感受到看得见、摸得着的实惠。要深化信访问题源头治理和积案化解,树牢“解决”比“解释”更重要的工作理念,把信访工作的落脚点放在“事要解决”上、放在群众满意上。要坚持和发展好新时代“枫桥经验”,及时了解、发现、掌握各类矛盾纠纷和信访苗头,深入践行“四下基层”优良传统,常态化开展现场办公、开门接访,抓好信访积案化解,善始善终推进根治欠薪冬季专项行动,最大程度减少问题积累、防止信访上行。要着力推进信访工作法治化,以《信访工作条例》为遵循,以业务规范化为基础,以职能部门履职尽责为重点,以强化监督追责为关键,以信息化建设为保障,确保群众的每一项诉求都有人办理,群众的每一项诉求都依法推进。要以机构改革为契机,进一步明晰职责任务,完善体制机制,全面提升信访工作效能。

韩俊强调,信访工作做得好不好,关键在责任有没有落实到位。各级各部门要把信访工作摆上重要位置,主要负责同志要严格落实第一责任人职责,其他领导要认真履行“一岗双责”。要着力打造“忠专实”“勤正廉”的信访工作队伍,不断增强队伍的创造力、凝聚力、战斗力,奋力开创新时代全省信访工作新局面。

各省辖市党政主要负责同志,市委秘书长,市信访联席会议召集人等以视频连线形式参加会议。

1月29日下午,省委书记韩俊在滁州市定远县西卅店镇高潮村,慰问困难党员李跃珍。

1月29日下午,省委书记韩俊在滁州市定远县西卅店镇高潮村,慰问困难党员李跃珍。

安徽是东亚—澳大利西亚候鸟迁徙路线上的重要停留补给地之一。

近年来,安徽省通过生态环境保护,湿地资源和规模得到大范围改善,为候鸟迁徙提供了良好基础。

同时,安徽依托巢湖湖区以及省内长江段、淮河段和新安江段优质的湿地,为候鸟迁徙提供了丰富的停留补给资源,吸引了如东方白鹳、白鹤、青头潜鸭等珍稀鸟类前来停留补给。

记者:郭晨

报道员:马丰成 赵鹏程

部分视频素材来源:

安徽大学资源与环境工程学院周立志教授水鸟与湿地生态学研究组

新华社音视频部制作

【详情】春节临近,对于庄稼人来说,又到了盘点一年收成的时节。这几天,安徽省滁州市全椒县东张村70后种粮大户梁英成沉浸在丰收的喜悦中。去年他和村里4个大户联合试种的500多亩富硒稻“成了”,经核算,亩均产量达到1000斤,预计亩均收入比高产杂交水稻高出400元左右,这也将有力带动村集体收入的增加。

梁英成第一次接触“富硒大米”“功能农业”的概念,还是在当地组织的职业农民培训班上。听到富硒大米能在市场上卖到十几元一斤时,他觉得不可思议。

东张村位于丘陵地带,尽管山清水秀,但耕地有限,搞“常规”农业,一年下来,除去成本开支,一亩只有几百元的收益。于是,他和小伙伴们一直在琢磨尝试功能农业。

不过,功能农业可不简单,梁英成走了不少弯路,直到长三角功能农业研究院落户滁州之后,他才算是真正“上了道”。

得益于长三角功能农业(食品)研究院及其产学研合作单位——苏州硒谷科技有限公司全方位的技术支持,梁英成种植的水稻全程进行富硒肥料的补给,最终达到了富硒的标准,获得第三方检测机构的认可,成了不折不扣的“富硒米”。

“水稻育穗期是关键,他们的团队都盯在田间地头,一步一步地指导,确保水稻能够充分地吸收硒肥。”梁英成介绍,这当中也离不开农技站工作人员和镇里干部的全程服务。

“新品种靠个人力量很难打开销路,现在镇干部都分头在为这批富硒米跑销路。”全椒县西王镇副镇长许飞向中青报·中青网记者介绍,目前这批大米已经销售过半,年底有望销售80%,不仅销往周边的企业,通过农产品展销会进入外地市场,还将通过“直播带货”进一步提高销量。

富硒米究竟是什么米,让农户和市场都看好?据了解,硒具有抗氧化、增强人体免疫力等功效。尽管我国是世界主要的硒资源国之一,但境内分布不均。近年来,随着生活水平的提高,人们的健康意识日益提升,富硒产品备受推崇,富硒米、富硒茶等产品走红市场,其他品种的功能农业食品也是声名鹊起。

安徽科技学院教授、长三角功能农业(食品)研究院院长尹雪斌介绍,功能农业就是通过生物营养强化技术等手段,使农产品营养化、功能化,解决人们硒、锌等必需矿物质普遍缺乏的问题。

在他看来,高产农业解决了“吃得饱”的需求,绿色农业解决了“吃得安全”的需求,功能农业旨在解决人们“吃出健康”的需求,正是农业发展的第三个阶段。

事实上,功能农业自2008年提出后就受到高度关注,其有关表述被先后列入中央“一号文件”、农业农村部的文件。目前,在我国天然富硒、富锌矿特色土地区域,产业集聚开始形成,国家功能农业科技创新联盟也相应成立。

正是在这一形势下,安徽科技学院引进人才成立了长三角功能农业(食品)研究院,落户滁州高教科创城,并获评省级重点实验室。该院重点围绕功能农业产业链布局创新链,着力开展功能种质培育、土壤精准改良、功能作物栽培等。

富硒面条、富硒饼干、富硒玉米……中青报·中青网记者来到位于滁州高教城的该院成果展厅,看到品种繁多的功能农业食品,它们来自该院全国各地的合作企业。

对此,尹雪斌总结:功能农业的发展催生了新的消费场景。可以说,居民的“健康消费”拉动了农民的增收致富,最终赋能乡村振兴。

中青报·中青网记者采访中发现,地方政府也越来越意识到,拓展富硒农产品全产业链,是粮食产业转型升级的重要路径。许飞坦言,西王镇镇政府之所以在这500亩试验田上下这么大功夫,因为全镇拥有万亩改造之后的高标准农田,“一旦富硒米试点成功,可以大范围铺开种植”。

与全椒县东张村相比,地处皖南的宣城市郎溪县毕桥镇,富硒土壤资源丰富、分布均匀且集中连片,具有规模发展富硒产业的先天条件,去年也成功试种了1200亩左右的富硒稻,同样得到了长三角功能农业(食品)研究院的技术支持。

该县乡村建设投资集团副总经理郑建明介绍,其中有一部分实行的是“订单农业”经营方式,国有企业提供农资和种子,最后向农户收购大米。

“种植富硒米,就是为了让农户得到最大的收益。”他向中青报·中青网记者算了一笔账:农户将大米卖给国企,平均每亩增收400多元,如果土地流转出来,每亩每年也能有六七百元的收入;国企的经营收入还可以拿出一部分反哺村集体经济。

在硒资源丰富的安徽,人们对“硒”的概念不陌生。不仅在农业领域,这种神奇的元素在文旅领域也起到了“催化作用”,催生出康养的消费场景,有力带动乡村振兴。

池州市石台县仙寓山镇大山村,自然风光优美,硒资源丰富,村民普遍高寿少病,被誉为“中国富硒第一村”。天南海北的游客慕“硒”而来,其中不少是老年人,每逢假期,山上常常是一房难求。大山村大力发展全域旅游、康养产业和富硒产业,有170户经营农家乐和民宿。富硒茶、富硒米等当地特产也是供不应求,这里的康养业态也成为文旅经济新的增长点。

长三角功能农业(食品)研究院近期为池州市、石台县编制了富硒产业发展规划,这让大山村党支部书记王自建看到了更明确的发展方向。他和村干部盘算着,接下来能做的事情太多了,“可以进一步完善康养产业,还能打造科普基地、劳动教育基地,让更多的青少年了解功能农业”。

脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新奋斗的起点。

脱贫攻坚成果来之不易。打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会后,要进一步巩固拓展脱贫攻坚成果,接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴。

脱贫攻坚全面胜利3年来,安徽全省上下聚焦“守底线、抓发展、促振兴”,毫不放松抓好巩固拓展脱贫攻坚成果,有力有效推进乡村全面振兴,牢牢守住了不发生规模性返贫的底线,脱贫地区和脱贫群众内生发展动力进一步增强,乡村发展、乡村建设、乡村治理扎实推进,推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村全面振兴见实效。

初步统计,全省脱贫村村均集体经济收入从2020年的33.83万元增长到2023年的78.83万元;脱贫人口人均纯收入从2020年的11659元增至2023年的17872元。近七成监测对象返贫致贫风险稳定消除,“三保障”、饮水安全和兜底保障水平持续巩固提升。

守底线

脱贫成果巩固提升

巩固拓展脱贫攻坚成果,坚决防止规模性返贫,是全面推进乡村振兴的底线任务。

“为守住不发生规模性返贫底线,我省着力推进监测帮扶‘五个常态化’,实现网格监测、数据比对、动态管理、精准帮扶、风险防范常态化。”省乡村振兴局负责人表示,3年来,我省始终把巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置,坚决守住不发生规模性返贫的底线,加强动态监测和常态化救助帮扶,做到返贫致贫风险动态清零,着力防范化解各类风险,持续巩固提升“三保障”和饮水安全保障水平,努力让脱贫群众生活水平更上一层楼。

“三保障一安全”是巩固脱贫成果的重要指标。我省常态化开展“三保障”和饮水安全摸排整改,切实做到动态清零。

2021年以来,全省义务教育阶段失学辍学学生保持动态清零,脱贫人口大病专项救治“应治尽治”和慢性病家庭医生签约服务“应签尽签”,累计完成改造农村低收入群众动态新增危房2.17万户,累计完成农村饮水工程省级维修养护任务18357处、5031万人次受益。2023年前三季度,全省脱贫地区农村居民人均可支配收入15027元,增速8.2%,绝对值在脱贫县农村住户监测调查的22个省(区、市)位列第一,脱贫县与其他地区的差距进一步缩小。

全省农村低收入人口,实现动态监测和常态化帮扶。截至2023年底,全省共保障农村低保对象168.3万人、人均低保补助水平为485元/月,农村特困供养人员31.52万人、人均供养水平为1009元/月,农村临时救助81981人次、城乡平均救助水平为2291.34元/人次。

抓发展

激发群众内生动力

在萧县圣泉镇单楼村李大楼自然村,村民房前屋后种满了果树。70岁的李建洲和老伴利用房前屋后和院内的闲置空间,栽种了十几棵枣树,还有少量石榴树和葡萄树。秋天果子成熟,香飘满院,不仅点缀了风景,还给老两口增加了收入。

“吃不完就卖,去年甜枣卖了5000元,葡萄卖了1000多元。”李建洲说。发展庭院经济,成为李大楼村增加群众收入的渠道之一。当地以庭院为载体,利用院落空地、房前屋后等闲置空间,因地制宜打造小菜园、小果园、小花园等庭院产业,美化乡村环境,增加群众收入。

为拓宽脱贫群众增收渠道,我省坚持把发展庭院经济作为做优做活“土特产”文章、壮大脱贫地区特色优势产业、促进脱贫群众持续增收的关键举措,创新推广微果园、微菜园、微茶园、微花园、微药园、微养殖园、微工坊、微农庄、微超市、微电站等庭院经济“十微”模式。截至2023年12月底,全省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库储备庭院经济项目120个、投资概算9940.28万元,2023年已投入衔接资金7517.61万元、实施项目60个。

省乡村振兴局负责人表示,增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力,是实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的必然要求。我省始终坚持用发展的办法巩固脱贫攻坚成果,把增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力作为巩固拓展脱贫攻坚成果工作的重中之重来抓,聚力群众稳定增收,全面培育发展动能。

巩固拓展脱贫攻坚成果,我省狠抓产业、就业两个关键,中央衔接资金用于产业发展的比重持续超过国家要求,脱贫人口、监测对象务工就业规模稳中有升,脱贫人口小额信贷、光伏扶贫电站发电收益位居全国前列,资金项目进度始终处于全国第一方阵。

促振兴

分类推进全力突破

从脱贫攻坚到乡村振兴,“三农”工作重心迎来历史性转移。

我省强化五级书记抓乡村振兴,构建起党委农办、农业农村部门、乡村振兴部门“三位一体”抓乡村振兴的工作格局,将全省104个县(市、区)分为先行示范区、正常推进区、持续攻坚区,分类梯度推进乡村振兴,推动乡村振兴不断取得新进展新突破。

为加快有效衔接,我省切实抓好财政投入、金融服务、土地支持、人才智力支持和社会帮扶等主要帮扶政策衔接,全面构建形成有效衔接政策体系,实现了体制机制、资金项目、产业就业、考核方式等平稳过渡和有效衔接。将20个原国家级贫困县确定为省乡村振兴重点帮扶县,统筹各类资源倾斜支持。

3年来,我省逐年加大资金投入力度,优先保障重点地区投入,加大产业发展支持力度,培育内生发展动力。2021年以来,全省各级财政衔接资金累计投入511.5亿元,其中20个省乡村振兴重点帮扶县累计投入财政衔接资金219.3亿元、占全省总量的42.87%。实施产业发展类项目1.76万个、投入财政衔接资金307.3亿元、占比60.08%。

全面推进乡村振兴,我省围绕乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点,加快建设彰显徽风皖韵的宜居宜业和美乡村。

产业振兴,是乡村振兴的重中之重。做好“土特产”文章,大力发展绿色食品产业,推进十大千亿级绿色食品产业全产业链建设。加快打造“千亿斤江淮粮仓”,扎实做好“粮头食尾”“畜头肉尾”“农头工尾”增值大文章,打造长三角乃至全国重要的“粮袋子”“菜篮子”和“大厨房”。2023年,我省粮食总产830.16亿斤,已连续7年站稳800亿斤台阶。2023年上半年,全省农产品加工业总产值达9021.9亿元,同比增长15.9%;全省绿色食品十大产业全产业链总值达到5951.3亿元。

乡村建设是实施乡村振兴战略的重要任务,也是现代化建设的重要内容。2023年,我省大力实施“千村引领、万村升级”工程,并将其作为推进农业农村现代化的“一号工程”,以农村基本具备现代生活条件为目标,以产业富民强村为主线,以改善乡村基础设施和公共服务为基础,一体推进农业现代化和农村现代化,加快建设彰显徽风皖韵的宜居宜业和美乡村。从2023年开始,每年建设200个精品示范村,建设800个省级中心村。

我省还大力推广数字化治理等务实管用乡村治理方式,推行“党建+信用”,深入推进党建引领信用村建设。全省共有8个县(区)入选国家乡村振兴示范县创建名单,15个乡镇、147个村成为全国乡村治理示范乡镇、示范村。