近年来,茶产业通过多元化发展焕发新生,成为乡村振兴的重要引擎。

茶香四溢,产业兴旺。在革命老区安徽省金寨县,一片片茶叶正焕发新生机。金寨县通过科技创新、品牌打造等举措,推动茶产业链纵深发展,为乡村振兴注入强劲动力。

金寨县麻埠镇响洪甸村是六安瓜片茶的核心产区,近年来,响洪甸村大力发展茶产业,茶园面积已扩展至1.1万亩,形成茶叶生产、加工、包装、销售一体化的完整产业链,年提供就业岗位近1.5万个。2024年,该村茶叶产值达1.2亿元,茶叶生产助力村民增收致富。

一片叶子,成就一个产业,富裕一方百姓。近年来,金寨县不断创新茶旅融合新业态,当地组织茶农、茶企开展斗茶比赛、茶艺表演、非遗制茶展示、电商直播等方式,走出一条茶文旅深度融合、兴产业富百姓的高质量发展新路。

记者:杨咏、张紫赟、白斌

画面来源:金寨县融媒体中心

新华社音视频部制作

《人民日报》(2025年05月22日 第 11 版)

高维田向天长市金集中学学生赠送书籍。

陶晓明摄

高维田身着军装敬礼。

史九永摄

早上6点,家住安徽省天长市广陵街道翠微巷的老人高维田便起了床。吃过早饭,高维田拎起浇水壶,缓步走向院中,开始打理起自家菜园。几平方米的菜地里,种满了茄子、黄瓜、辣椒等蔬菜,老人一边浇水,一边仔细观察有无杂草、枯叶,这个习惯他已坚持多年。

“黄瓜长势不错,再过几天就可以摘下吃了。”高维田笑着说,“忙碌了一辈子,现在依旧闲不下来,管理菜园不仅能锻炼身体,还能愉悦心情。”

这位忙于种菜的老人,年轻时是一名新四军战士。1925年9月,高维田出生在天长金集镇,再过几个月他就将年满百岁。如此高龄,老人依旧身体硬朗,精神矍铄,思路清晰。跟记者谈起抗战往事,高维田便把菜放在一边,打开了话匣子。

参军为何选择新四军?

“新四军帮助穷人,对待老百姓态度很好,还能经常打败日本鬼子”

年少时期,高维田一家过着清贫的日子。有一回,高维田和自己的3个朋友在一块时,谈起来:“我们老百姓辛辛苦苦,还饿着肚子,被日本人欺负,这是什么道理?”4个小伙子一合计,决定一起去参军。

当时,金集镇附近有国民党军队和新四军,高维田率先提议要加入新四军。“新四军帮助穷人,对待老百姓态度很好,还能经常打败日本鬼子,我也想成为他们中的一员。”高维田的想法一说出口,就得到了朋友们的赞同。大家决定回去稍作准备,过几日一同去找新四军。

1943年6月的一天,没有与家人商量,高维田悄悄离开,和朋友们一起走上了参军之路。4人抵达部队时,已经接近傍晚。“做完自我介绍后,部队领导觉得我生得白净,怕我吃不了苦,3个朋友连忙帮着解释,说明我家里的情况,这才得以通过。”高维田笑着回忆,“也就是从这天起,我正式成为新四军二师独立旅的一名战士。”

参军第二天,简单熟悉环境后,正规的军事训练便开始了。从立正、稍息到向左转、向右转再到出操,高维田每个环节都学得十分认真。“那会儿部队的武器弹药不充足,我只分到了一把枪和三颗子弹,也有几个人轮流使用一把枪的情况。”高维田说,“射击训练包括跪姿、卧姿等,虽然不是实弹射击,但大家仍然一丝不苟地练习射击姿势,为的就是有一天能真正上战场。”

首次参战怎么打?

“开火结束我们班就撤退,别的班跟上继续打,打完就走、绝不恋战”

没出几日,高维田便迎来自己参军后的第一次战斗。

当时部队在彭家庵,日常有哨兵站岗放哨。有一天中午,哨兵发现有一个班的日军和一个排的伪军在向部队靠近。掌握情况后,部队决定采取游击战,高维田所在的班负责第一轮进攻。

高维田告诉记者,按照布置,一个班的战士分成两批,第一批率先架好枪,等到敌人走到附近的桥上时,立即开火。随后第一批人撤下,第二批人跟上开火。

“开火结束我们班就撤退,别的班跟上继续打,打完就走、绝不恋战。”高维田说,“几轮交战后,敌人没有再继续进犯,部队以较小的代价完成了任务,也保证了自身安全。”

回忆起首次战斗的感受,老人说:“那会儿血气方刚,打仗压根就没考虑别的,更谈不上害怕。直到当晚班里开会作总结时,我才感觉到有一点恍惚。”

1943年9月,日军进行多轮“扫荡”,高维田所在部队在八百桥一带阻击。“我们班的任务是打掉日军的后勤运输队,经过多次侦查,我们发现日军十分狡猾,经常趁着夜色,通过水路运送物资。”高维田说。

将计就计,新四军摸黑打伏击,高维田等人提前在日军的必经之路上埋伏。“等到敌人进入伏击圈后开火,打他们一个措手不及,有效切断了日军的物资运输。”高维田说。

为何依旧忙碌?

“像我这样从生死线上过来的老战士不多了,能多讲讲就多讲讲”

高维田在战斗中表现越来越好,1944年9月,他光荣入党。高维田始终兢兢业业,为抗战贡献自己的力量。

抗战胜利后,高维田又参加了解放战争,历经多次重大战役。1958年高维田所在部队成建制集体调到北大荒,垦荒戍边。1963年,他转业回到家乡天长工作,先后担任过天长水电局局长、天长农办副主任等。1984年,高维田离休。

离休后,高维田依然保持革命本色,依旧在忙碌着。高维田多次到企业、工厂、学校讲述革命历史。“上个月底,我还到金集中学,为全校师生作革命传统教育报告,大家兴致很高,我也越讲越兴奋,希望有更多孩子能铭记那段历史。”高维田说。

高维田育有7个子女,大女儿高慧今年已经72岁了,退休前在医院检验科工作,现在与父亲居住在一起,照顾他的饮食起居。高维田上了年纪,高慧也曾劝他少出去参加活动、少作报告,可老人家没有同意。“像我这样从生死线上过来的老战士不多了,能多讲讲就多讲讲。我要再加把劲,让红色故事更好流传下去,让红色精神在更多人心中生根发芽。”

链接

安徽天长组织志愿活动坚持收集老兵故事

安徽天长是抗日战争时期淮南抗日根据地的重要前沿。为了培养新四军干部,1941年5月,中国人民抗日军政大学第八分校在天长建校。在4年多的时间内,抗大八分校共培养出2500余名军政干部,为抗日队伍输送了大批优秀人才。

天长市近年来坚持开展“青听兵语——百名功勋老战士讲党史”志愿服务项目,抢救性挖掘、收集、整理、编撰和宣传101名参加过抗日战争、解放战争、抗美援朝战争的老兵的事迹。该项目历时2年时间,参加项目的志愿者超百人,共整理老照片、家书、勋章等200余件,录制百余小时口述历史影像资料。

天长市退役军人服务中心主任兼项目负责人史九永走遍了100多个村(社区),参与了整个项目实施过程,他说:“在走访整理的过程中,老兵们的家国情怀令人动容,一些老兵在接受采访后不久就离开了人世,但他们珍贵的历史记忆得以留存和延续。”如今,天长市健在的抗日老兵仅有3人。“在这场与时间的赛跑中,‘青听兵语’项目抢救下来的记忆更显珍贵。”史九永说。

(本报记者田先进整理)

“传统+新潮”双轮驱动,“文旅+百业”融合发力,休闲度假与生态康养旅游魅力初显

铜陵文旅何以爆火

登上浮山,考察文化先贤足迹;住在永泉小镇,体验养生温泉滋润;夜游犁桥水镇,感叹火树银花震撼……这是今年“五一”假期,南京游客“好岁流年”在社交媒体发布的三天两夜铜陵打卡游记。

大数据显示,“五一”假期,铜陵市排在安徽热门旅游目的地前列。随着铜陵文旅新产品新业态不断涌现,前来休闲度假康养的游客持续增长。全市“五一”假期重点景区接待游客量和门票收入均创历史新高,尤其是省外游客和过夜游客占比均显著提升。传统景区焕新出彩、新潮景区火爆出圈,铜陵文旅正在形成“传统+新潮”双轮驱动的假日消费格局。

铜陵有多火

——重点景区爆满,门票收入攀升

“我爱铜官乐,千年未拟还。”1200多年前,“诗仙”李白直抒胸臆,表达对铜陵的由衷赞美和深沉眷恋。生态优美、人文蔚盛,景区景点星罗棋布,铜陵在无数游人心中“种草”,每逢节假日便成为热门旅游目的地。

这个“五一”假期,铜陵文旅有多火?数据最有说服力:全市重点监测的19家A级景区累计接待游客88.24万人次、同比增长28.45%;门票收入1248.3万元、同比增长38.23%,两项指标均创历史新高。其中,犁桥水镇、永泉小镇、浮山等核心景区游客接待量突破10万人次,西湖湿地百亩鸢尾花海、梧桐花谷“彩虹花田”等单日吸引游客超万人次。

“铜钱购物”复刻古代交易场景,“那些年那些事”巡游唤醒游客乡愁记忆,“奇幻夜森林”灯光秀营造梦幻般的童话世界……永泉小镇推出的文旅新场景,给人沉浸式体验,成为游客争相打卡地。铜陵永泉农庄有限责任公司董事长杨树根说:“我们积极运用信息化手段、新媒体平台推介景区,通过‘永泉旅游度假区’‘这就是永泉’‘永泉小镇管家号’‘杨奶奶柴锅饭’等账号,每天发布游乐信息和视频。‘永泉小镇、无忧度假’文化品牌全网点击量已突破10亿次。”

“假日期间,我们通过智慧旅游系统实时监测客流,重点区域增派服务力量,保障游客体验。通过‘文化+生态+科技’多维创新,铜陵成功塑造了‘小而美、精而特’的文旅品牌形象。”铜陵市文化和旅游局局长李文庆介绍,这个“五一”假期到铜陵旅游的游客中,沪苏浙的游客占比超过一半,这表明铜陵正在深度融入长三角文旅圈。

铜陵何以火

——业态五彩缤纷,拉满“情绪价值”

铜陵,因铜得名、以铜而兴。近年来,铜陵市挖掘铜文化内涵,擦亮铜文化品牌,优化铜文化旅游供给体系,推出铜拓本画等30余个研学课程,新增9家省级研学旅游示范基地,铜官山1978文创园、铜雀二乔入选文化和旅游部开展的研学旅游品质提升试点单位。铜文化,从“有说头、有讲头”向“有看头、有玩头”迈进。

全面进入大众旅游时代,旅游已经成为人民群众的刚需、美好生活的标配。“人们的旅游需求日趋多元,我们要聚焦满足人民的美好生活需要,不断提升文旅产业的时代感、沉浸感、体验感。”李文庆说,铜陵市在传统旅游区布局演艺、文创等新场景的同时,培育了以大通飞行影院、新西湖动漫展示馆为代表的数智场景,以滨江帐篷露营、凤凰山瀑布咖啡为代表的文化休闲空间,以永泉“森林人家”、山礼“白姜膳食”为代表的康养经济。

日间,传统戏曲、民间绝技轮番登台,水上迎亲、西游快闪格外吸睛;夜间,烟花秀、打铁花五彩缤纷,鱼灯巡游、花船歌舞热闹非凡。犁桥水镇打造昼夜联动的沉浸式体验,带给游客满满“情绪价值”,“五一”假期单日吸引游客最高达3万人次。作为铜陵打造的精品夜游小镇,犁桥水镇开业2年来接待游客已达480余万人次。

文旅产业,关联性强、辐射面广。“文旅+百业”融合发展,碰撞出新产品、新场景、新业态、新玩法,不断满足游客个性化、多样化的美好生活需要。目前,铜陵市着力推进文旅消费升级,实施文化和旅游消费促进行动,丰富文旅产品供给,加强艺术剧目创作,推广特色美食,开发文创产品,努力形成消费集聚,西湖湿地百亩鸢尾花海、铜陵市博物馆青铜器拓印研学、坡上村79民宿等文旅新业态火爆出圈。

铜陵咋长火

——把握市场风向,坚持“长期主义”

2003年,铜陵永泉农庄有限责任公司在修复废弃矿山生态的基础上,兴建一座江南特色的农庄,打造生态美食和特色民宿,进入乡村旅游行业;随后,依托原始森林和优质温泉,建设养生基地,形成“游江南山水、看江南园林、吃江南味道、住江南人家”四位一体的旅游度假胜地;继而,布局温泉康养业态,规划康养小镇,至此完成了由农庄到度假区再到特色小镇的“三级跳”。

“20多年来,我们坚持‘长期主义’,主动适应乡村旅游度假和生态康养悄然兴起的市场需求变化,不断创新品牌和经营模式。”杨树根如此介绍永泉发展文旅的理念。近年来,永泉小镇紧跟老年群体需求,把握“银发经济”机遇,将旅游与健康养生有机融合,推出温泉酒店项目和林间温泉休闲体验,吸引大批游客来小镇度假。同时,与沪苏浙旅行社合作,开通康养旅游专线,积极承接沪苏浙客源市场,目前小镇65%的游客来自沪苏浙地区。

文旅产业,是提振消费、扩大内需的重要增长极,也具有投资大、周期长、回报慢的特点。全国工商联旅游业商会会长吉小冬认为:“文旅产业,是公认的民生产业、幸福产业。无论谋划地方文旅发展规划还是建设大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地,站在文旅产业的时代风口,只有坚持‘长期主义’的定力,以‘联动共赢’为引擎,才能书写安徽文旅的新篇章。”

铜陵市正在紧扣长三角特色文化旅游目的地建设目标,努力把文化旅游业打造成为支柱产业。李文庆表示,铜陵市将坚持项目为王,赋能全域旅游发展,抢抓长江国家文化公园建设、皖南国际文化旅游示范区等政策叠加机遇,重点引进优质文旅综合体、特色文旅街区、星级饭店、等级民宿等项目,积极培育自驾营地、康养度假、低空旅游、视觉体验等新项目,不断增强文旅发展动能。

洪学志、余姣姣及亲朋好友在“520”路婚庆公交车内合影。

洪学志、余姣姣在婚庆公交车上。

以上图片均为潘成摄

最近这段时间,在安徽歙县,“520”路婚庆主题公交车再次启程,开启“甜蜜之旅”。

主题公交车车身以粉色为主色,贴有“新婚快乐”等祝福语。车厢内以红色为主色调,“囍”字挂件、当地特色非遗鱼灯,营造出浓浓的喜庆氛围。

5月10日8时58分,新郎洪学志登上这辆“520”路婚庆公交车,迎娶新娘。“租车费、装扮费加起来1500余元,按传统方式租赁车队的话,至少要1万元。”洪学志说,今年初筹备婚礼时,看到县里开通婚庆主题公交车,觉得非常新颖有趣,第一时间就进行了预订。

接亲回程的路上,这辆喜庆的公交车吸引不少市民拍照。“用新能源公交车当婚车,环保、低碳,也更符合当下的生活理念。”新娘余姣姣说,婚礼的喜糖包装盒,她选择了木质环保材料,“木质喜糖包装盒不仅漂亮,也可以当摆件。”

自今年2月开通以来,这辆“幸福巴士”成为当地一道浪漫的风景线。歙县城市公共交通有限公司副经理王琪介绍,今年初与歙县文明办联合推出婚庆主题公交车,已形成标准化服务体系——提供2—4小时专属用车时段,支持个性化路线规划,配备专业驾驶团队,“‘520’路婚庆公交车,可将婚礼交通成本压缩至原来的1/5左右,既简约浪漫又文明环保。”王琪说。

深化政务公开,是政府服务人民、接受监督的一项重要制度安排。安徽将政务公开贯穿于政务运行的全过程,推进法治政府、信用政府和服务型政府建设,全省新时代政务公开工作迈上新台阶。

位于淮北市的合众机械公司是一家专业从事高端装备制造的高新技术企业,随着这两年个性化订单的增多,他们急需从源头设计端实现数字化转型升级,让新产品能够智能化绘制。

位于淮北市的合众机械公司是一家专业从事高端装备制造的高新技术企业,随着这两年个性化订单的增多,他们急需从源头设计端实现数字化转型升级,让新产品能够智能化绘制。

淮北合众机械设备有限公司 副总经理 刘前进

淮北合众机械设备有限公司 副总经理 刘前进

之前受到了画图效率低下的发展瓶颈,就想找一家高校进行合作,但是我们对这方面不太了解。

如何加快构建以企业为主体的科技创新体系?当地政府在深入走访调研200多家科技型企业后,累计收集企业诉求超1500个。制定了深化科技体制机制改革的相关举措,从健全企业梯次培育体系、落实高层次科技人才团队招引等方面,加快企业创新发展。

如何加快构建以企业为主体的科技创新体系?当地政府在深入走访调研200多家科技型企业后,累计收集企业诉求超1500个。制定了深化科技体制机制改革的相关举措,从健全企业梯次培育体系、落实高层次科技人才团队招引等方面,加快企业创新发展。

淮北市人民政府办公室 副主任 郑雪丽

淮北市人民政府办公室 副主任 郑雪丽

在决策预公开上,建立“草案全流程公示、意见全口径吸纳、结果全维度公开”机制,利用多渠道提前公示重大政策,实现“开门问策”。

很快,合众机械公司就在这一政策的帮扶下,与合肥工业大学达成了产学研合作,共同开发了可自动生成产品模型的智能绘图软件。

很快,合众机械公司就在这一政策的帮扶下,与合肥工业大学达成了产学研合作,共同开发了可自动生成产品模型的智能绘图软件。

淮北合众机械设备有限公司 副总经理 刘前进

淮北合众机械设备有限公司 副总经理 刘前进

目前,开发的智能绘图软件已进入试运行阶段,经过工作实际运行,绘图效率提升50%,显著缩短了项目设计周期。

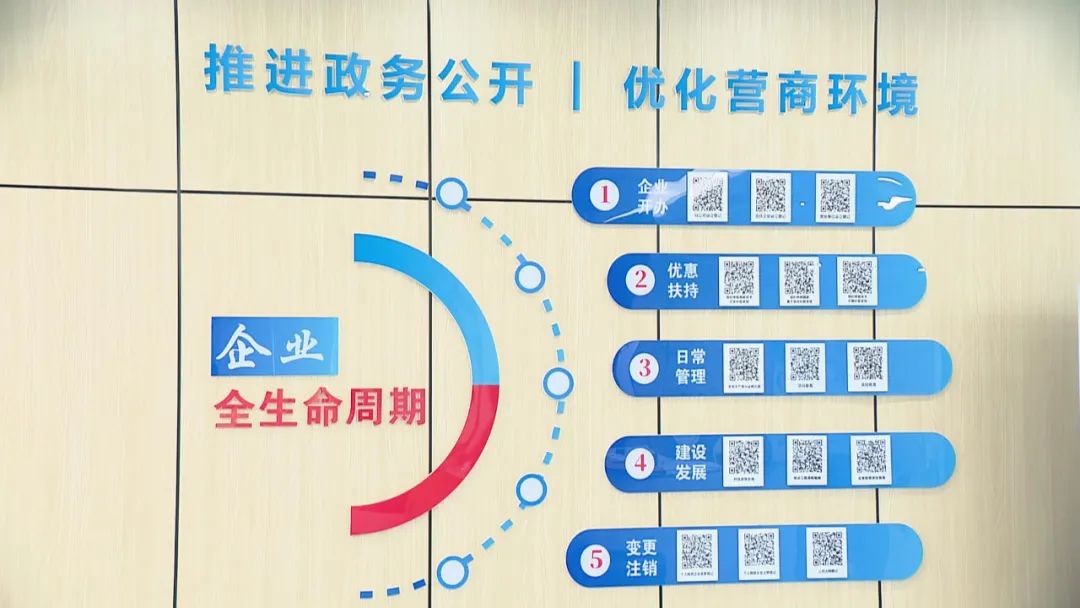

当前,安徽聚焦民主科学决策、优化营商环境、规范政府管理、民生保障、平台机制建设等方面,高规格制定了政务公开《实施方案》,将政务公开贯穿于决策、执行、管理、服务和结果等全过程。

当前,安徽聚焦民主科学决策、优化营商环境、规范政府管理、民生保障、平台机制建设等方面,高规格制定了政务公开《实施方案》,将政务公开贯穿于决策、执行、管理、服务和结果等全过程。

本台记者 丁剑

本台记者 丁剑

在合肥市包河区政务服务中心,有多台像这样的政务公开信息查询设备,可以为企业和个人提供一站式办事查询。同时,一些政府的最新政策和服务也会同步更新,比如在“主动公开”事项中,我们就可以轻松地查询到最新的就业创业政策。

以“互联网+”为抓手,聚焦公共服务与民生、社会公益、公共监管等领域信息公开,当地积极落实政策文件与解读同步出台,区政府网站常年信息公开总量保持在2.5万条以上,办事服务45万件以上。

以“互联网+”为抓手,聚焦公共服务与民生、社会公益、公共监管等领域信息公开,当地积极落实政策文件与解读同步出台,区政府网站常年信息公开总量保持在2.5万条以上,办事服务45万件以上。

合肥市包河区数据资源局 副局长 王飞

合肥市包河区数据资源局 副局长 王飞

围绕企业设立开办、经营建设、创新扶持等8个方面汇总146项服务,编写企业办事服务一本通,信息同步上网,方便线上线下查阅。

紧扣民生福祉,全省各级政府还扎实推进民生领域和公共企事业单位信息公开,及时满足群众和企业对政府信息公开的个性化需求。在滁州市琅琊区的各个社区,统一规范的信息公开栏,设置了义务教育、养老服务、社会救助等7个群众关注度高的公开版块,打造“家门口”公开阵地,不断推动民生信息直达基层。

紧扣民生福祉,全省各级政府还扎实推进民生领域和公共企事业单位信息公开,及时满足群众和企业对政府信息公开的个性化需求。在滁州市琅琊区的各个社区,统一规范的信息公开栏,设置了义务教育、养老服务、社会救助等7个群众关注度高的公开版块,打造“家门口”公开阵地,不断推动民生信息直达基层。

滁州市琅琊区丰山街道龙池社区 居民 赵贤美

滁州市琅琊区丰山街道龙池社区 居民 赵贤美

每个小区都配备了“琅琊智慧通”查询机,我们只需简单“点一点”,里面的重要政策文件、部门办事信息、养老机构导图等都可以一目了然。

滁州市琅琊区政府办 副主任 柴弘宇

滁州市琅琊区政府办 副主任 柴弘宇

当好政策“传声筒”和“宣讲员”,建立健全“决策、执行、管理、服务、结果”全链条公开机制,充分激活基层治理微细胞。

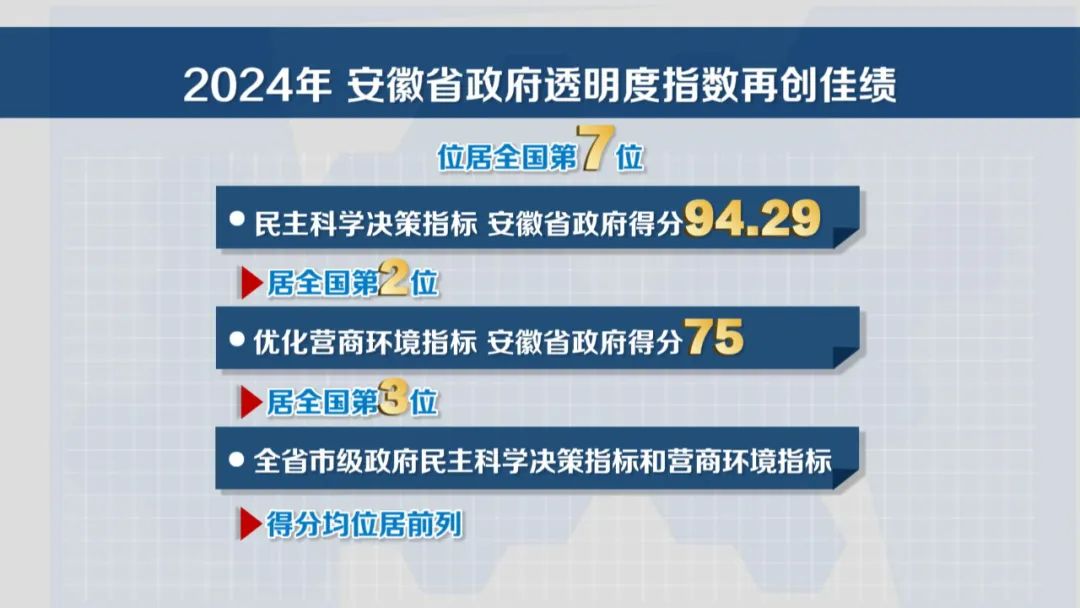

过去一年,安徽省政府透明度指数再创佳绩,位居全国第7位。其中,民主科学决策指标,安徽省政府得分94.29,居全国第2位;优化营商环境指标,安徽省政府得分75,居全国第3位。全省市级政府民主科学决策指标和营商环境指标得分均位居前列。

过去一年,安徽省政府透明度指数再创佳绩,位居全国第7位。其中,民主科学决策指标,安徽省政府得分94.29,居全国第2位;优化营商环境指标,安徽省政府得分75,居全国第3位。全省市级政府民主科学决策指标和营商环境指标得分均位居前列。

安徽省经济信息中心 工程师 叶琼

安徽省经济信息中心 工程师 叶琼

我省政府透明指数再创佳绩,表明我省能够准确把握新时代政务公开职能定位,有效发挥以公开促落实、优服务、强监管的作用,在公开渠道、公开标准、公开平台等方面不断创新,为推进省域治理体系和治理能力现代化提供了有力支撑。

学习教育开展以来,各地聚焦主题、注重实效,将学习教育融入日常、抓在经常,聚焦民生关切,一体推进学查改,着力解决一批群众急难愁盼问题,推动学习教育走深走实。

潜山市坚持把学习教育同解决实际问题结合起来,同整治群众身边不正之风和腐败问题、整治形式主义为基层减负结合起来,督促指导各级领导班子和党员干部对标对表中央八项规定及其实施细则精神,紧扣问题清单,深入查摆问题、主动认领问题。全市79个乡科级及以上领导班子全覆盖建立问题清单,查摆问题670多个,并选取群众反映强烈的问题以及行业性、系统性、普遍性问题进行深入剖析,逐项制定整改措施,着力做到标本兼治。抓好开门教育,坚持把提升群众获得感作为检验学习教育成果的重要标尺,认真落实领导干部带头接访、约访、下访制度,畅通12345热线、效能建设平台、“办不成事”窗口等问题反映渠道,全面收集群众反映的问题和意见建议。市委主要负责同志领衔督办“潜心办”改革项目,扎实推进“高效办成一件事”“综合窗口”改革和“无证明城市”建设,持续优化政务服务效能。市四套班子成员聚焦民生关切,主动领办“切口小、系统性强、群众可感可及”的具体实事20余件。

来安县水口镇坚持开门教育,畅通民意渠道,健全闭环机制,凝聚党群合力,推动民生实事落地见效。该镇依托47个网格,通过“小板凳议事会”“党群直通驿站”等载体,利用红色小管家智慧党群服务平台、12345热线等线上渠道,全方位收集民生诉求。对群众反映的道路建设、绿化亮化、临时救助等诉求,逐项梳理形成清单,建立“交办—督办—反馈”闭环机制,实行专人领办、合力攻坚,以务实作风推动民生问题快办快结。目前,全镇已对武集、新河等7个村的道路进行修缮,维修路灯200余盏,修复水利设施5处。该镇还以队伍建设为抓手,设立党员先锋岗、划定党员责任区,引导党员干部亮身份、践承诺、办实事。全镇210多名党员干部常态化下沉村庄和企业一线,先后解决群众和企业急难愁盼问题58个。

梁言顺在全省深入贯彻中央八项规定精神学习教育学查改一体推进大会上强调

扎实开展专项警示教育、专项整治、访企入村专题行动

持续推动学习教育走深走实把作风建设引向深入

王清宪主持 唐良智李勇出席

5月21日上午,全省深入贯彻中央八项规定精神学习教育学查改一体推进大会在合肥召开。省委书记梁言顺出席并讲话,强调要深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和考察安徽重要讲话精神,扎实开展专项警示教育,违规吃喝、违规收送礼品礼金、侵害群众利益、不担当不作为、整治形式主义为基层减负存在差距等5个专项整治,访企入村专题行动,持续推动学习教育走深走实,把作风建设引向深入。省委副书记、省长王清宪主持会议。省政协主席唐良智,省委常委,其他在职省级领导干部出席。深入贯彻中央八项规定精神学习教育中央第二指导组副组长李勇及成员到会指导。

会上,省领导刘海泉、孙红梅、张曙光分别解读了“1+5+1”方案。六安市、南陵县、省生态环境厅、安徽工业大学、铜陵有色集团作了发言。

梁言顺指出,当前我省学习教育取得阶段性成效,但与中央要求比还有差距,作风问题仍较突出。要深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”,进一步提高站位、深化认识,增强开展学习教育、加强作风建设的责任感紧迫感。

梁言顺强调,要坚持问题导向,在学上持续深化、查上具体深入、改上动真碰硬,切实把作风硬要求变成硬措施,让铁规矩长出铁牙齿。要突出同级同类抓好专项警示教育,开好案例警示思想交流会,真正触及灵魂、受到警醒警戒;扎实开展专项整治,动真格、抓现行、抓典型、抓通报,形成强大震慑,让违规违纪者付出代价;抓好访企入村专题行动,真走下去,深入宣传党的政策和民营经济促进法等,真正帮助企业和群众解决实际困难和问题。各级党组织要加强领导、压实责任,书记抓抓书记,强化督促指导、宣传引导,推动学习教育向纵深发展,以作风建设新成效开创高质量发展新局面。

“三百六十行,行行出状元。职教生也可以拥有精彩人生。”近日,在阜阳技师学院的课堂上,00后教师程裕林分享着自身经历,给学生们加油打气。

程裕林2000年出生于阜阳农村,从小是个“淘气包”。2015年,从小就对汽车着迷的他进入阜阳技师学院汽车钣金与涂装专业学习。

阜阳技师学院内,学生正在实训。人民网记者 高飞跃摄

“我从小就喜欢动手摆弄各类零件,进入学校后,一股脑地钻进了汽车的世界。兴趣加上努力,很快就成为班里的技术小能手。”由于技能突出,程裕林代表学校参加过许多比赛,斩获了不少奖项。

2020年,在第一届全国职业技能大赛上,程裕林凭借出色发挥,斩获汽车喷漆项目的银牌,并获得“全国技术能手”的荣誉。

2022年,程裕林回到母校任教,并根据《安徽省技工院校教师职称评审标准条件》相关政策,破格晋升副高级职称(高级实习指导教师)。

“以前对未来很迷茫,进入阜阳技师学院后,终于找到了未来的奋斗方向。”程裕林感言,技能真的改变了自己的命运。

在阜阳,像程裕林一样通过职业教育掌握一技之长的年轻人不胜枚举。

作为“千万人口大市”,阜阳一直将职业教育视为推动地方经济发展、培养技能人才的重要引擎。

建立市级职业教育联席会议制度、成立阜阳职业教育集团、出台《阜阳市职业教育改革实施方案》……近年来,职业教育一直是阜阳市着力发展的要事。

高位推动下,阜阳职业教育高质量发展可谓如火如荼。目前,阜阳全市现有职业院校37所,在校生15.25万人,每年向社会输送技能人才5万余人。

阜阳职业技术学院构件吊装实训区。人民网记者 高飞跃摄

在阜阳的各大职业院校走访,“产教融合”一词被多次提及,这正是阜阳市职业教育质量提升按下“快进键”的重要经验。

“各大职业院校主动适应区域产业结构调整需求,对标阜阳市‘6849’产业布局,实施专业设置动态调整。”阜阳市教育局有关负责人介绍,目前阜阳市职业教育基本形成了新能源、医药健康等5大优势学科专业群和新能源汽车、智能制造等15个高精特新专业。

在市委、市政府的支持引导下,阜阳各大职业院校纷纷探索“产教融合”特色做法,取得多项成果。

“我们和多家企业开展人才订单化培养,共建产业学院和实训基地。”阜阳职业技术学院教务处教师刘杨介绍,产教融合的切实推进,让学生们就业变得非常顺利。近三年,学校毕业生年均就业率为95.4%。每年向安徽省十大新兴产业相关岗位输送毕业生3100余人。

“我就读的是校企合作的订单班,毕业就能就业。”阜阳职业技术学院信息与智能制造学院2023级学生桂宇程对未来发展很有信心。

阜阳职业技术学院陶瓷制造技术与工艺专业学生正在制陶。人民网记者 高飞跃摄

据了解,目前阜阳全市职业院校与航天科工、中电科、京东集团、江淮汽车、昊源化工等超150家名企建立合作关系,共建特色班、订单班52个。校企合作专业学生总数达5.2万人。

“职业教育前途广阔、大有可为。”阜阳市教育局有关负责人表示,将认真落实立德树人根本任务,坚持德技并修,进一步深化产教融合、校企合作,努力培育更多高技能人才、能工巧匠、大国工匠。

中安在线、中安新闻客户端讯 进入5月,皖北大地迎来交通建设的重要里程碑!徐淮阜高速亳州段、合周高速颍临段、亳蒙高速涡蒙段三条高速公路进入通车倒计时。

作为安徽省“五纵十横”高速路网的关键拼图,这三条高速不仅将重塑区域交通格局,更以技术创新为引擎,为皖北振兴注入强劲动力。

从企业物流降本增效到新质生产力实践,这三条高速背后,正是皖北高质量发展的深层逻辑。

疏通动脉,为企业物流降本增效

曾经,因交通滞后,皖北被视为经济“边缘地带”,而三条高速的贯通,正推动这一区域向“枢纽”华丽跃迁,加速资源要素流动与产业集聚,为企业物流运输降本增效。

今年九月底,合周高速颍临段将在阜南县新增一个高速口,对于阜南县远大物流有限公司经理金全桥来说,这无疑是个好消息。运送砂石料的货车不再绕行国省道,十分钟即可上高速,运输成本直线下降。

“我们之前一直从国省道绕行上高速,还是隔壁颍州区的高速口,需要四十多分钟。”金全桥说,国省道岔路口多,电瓶车多,高速开通后,安全隐患会减少,事故率也大大降低。

合周高速颍临段连接合肥与河南周口,直接缩短合肥都市圈与中部地区的时空距离。安徽交控集团颍临项目办总工程师朱瑞允介绍:“项目通车后,颍上至临泉的通行时间将压缩很多,临泉县城将实现15分钟内上高速,阜阳至合肥新增一条快速通道。”目前,项目除断点外的路基土方和桥梁基本完成;路面水稳完成95%,面层完成65%;房建工程完成88%,机电完成68%,交安完成65%,绿化完成75%。

亳蒙高速涡蒙段作为亳州机场的快速集散通道,首次实现空陆联运无缝对接。项目办副主任吴红波提到:“蒙城、涡阳的货物能通过高速直达机场,再转运至长三角,物流周期缩短近半。”

从“绕行曲线”到“经济直线”

三条高速的贯通,不仅改变了皖北的交通格局,更成为区域经济发展的强大助推器。

作为粮食主产区,高速通车将提升皖北地区农产品物流效率,降低运输成本,推动农业产业化。以合周高速颍临段为例,该路段串联起阜阳、周口两大农业主产区,形成“皖豫粮仓走廊”。颍上的大米、临泉的牛羊制品可通过高速网络直通中部地区市场,带动农业深加工产业链延伸。

徐淮阜高速亳州段则激活了皖北矿区经济。项目创新利用煤矸石填筑路基,既破解了土源难题,又为矿区资源循环利用提供范例。亳州段通车后,沿线塌陷区生态修复与产业转型也将实现同步提速。

亳蒙高速涡蒙段的“工业化建造”模式,成为区域协同发展的催化剂。项目采用145道装配式涵洞,工期缩短并带动当地建材产业升级。蒙城的汽车零部件企业已与合肥江淮、奇瑞等车企达成合作,借助高速路网打造“2小时配套圈”。

省交控集团建设公司相关负责人表示,这三条高速公路不仅是交通工程,更是皖北破解发展瓶颈、实现高质量发展的关键抓手。通过打通内外通道,皖北将加快从传统农业区向现代产业集聚区转型,成为区域发展新的增长极。

技术赋能,按下建设“快进键”

在三条高速的建设过程中,“技术革新”贯穿始终,绿色建造成为共性标签。从施工工艺到管理手段,处处彰显新质生产力的突破。

5月14日上午,记者走进徐淮阜高速亳州段的施工现场看到,一台台无人摊铺机与压路机列队成阵,宛如一支训练有素的“钢铁军团”。后台操控室内,两名技术员紧盯操作平台,屏幕上跳动的温度、厚度、平整度等数据与施工现场实现精准同步。

徐淮阜高速亳州段是安徽省高速公路网中S25徐州—阜阳高速公路的重要构成部分,也是“五纵十横”联络线之一。按照施工计划,5月份全面启动沥青面层施工,10月底完成路面工程,11月份完成交工验收,具备通车条件。

智能施工技术的广泛应用,也让亳蒙高速涡蒙段的建造效率、工程质量得以提升:桩板式桥梁的运用,减少了30%土方用量;装配式构件采用工厂化生产模式,使涵洞施工周期缩短50%;全线推广运用“3D智能摊铺技术”,确保路面一次性快速成型,进一步提升施工精度。

在合周高速颍临段谷河特大桥施工现场,这里已完成桥面的中面层施工,即将进入上面层施工,记者了解到,合周高速颍临段通过“五级沉淀池+污水处理器”,实现施工废水零排放;采用红外光谱检测仪,大幅提升沥青初检效率精度,水泥、沥青抽检合格率均达100%;积极推广创新设备,采用大型扫吸一体机后,路面清扫效率提升20倍以上。

当三条高速建成通车,川流不息的车流将载着皖北驶向新的发展阶段。曾经地图上的“过渡地带”,正华丽转身为串联中部地区与长三角的“黄金节点”,书写属于皖北的崭新篇章。(记者 史睿雯)

每年5月是结婚登记的高峰期,安徽各地积极倡导新事新办,践行简约适度、绿色低碳的新婚俗,以爱之名,树立文明新风。

本台记者 费宇:这里是合肥骆岗公园,今天上午,一场中式集体婚礼正在这里举行。来自中铁四局全国各地重点工程的302对新人,脱下工装换上礼服,在亲人和同事们的见证和祝福下,步入婚姻殿堂。

本台记者 费宇:这里是合肥骆岗公园,今天上午,一场中式集体婚礼正在这里举行。来自中铁四局全国各地重点工程的302对新人,脱下工装换上礼服,在亲人和同事们的见证和祝福下,步入婚姻殿堂。

身着大红中式礼服,携手走过“幸福大道”,新人们依次完成跨火盆、跨马鞍、却扇礼、合卺酒等传统仪式,许下“风雨同行、修身立业”的誓言,更用实际行动践行婚事新办简办的社会文明新风尚。

身着大红中式礼服,携手走过“幸福大道”,新人们依次完成跨火盆、跨马鞍、却扇礼、合卺酒等传统仪式,许下“风雨同行、修身立业”的誓言,更用实际行动践行婚事新办简办的社会文明新风尚。

新人 许陈祺

新人 许陈祺

今天这个场面很宏大,给我们办了一个很隆重的婚礼,我们表示很开心,接下来我们将继续努力地建设祖国,贡献自己的一份力量。

中铁四局工会女工委 主任 张志娟

中铁四局工会女工委 主任 张志娟

许多年轻人主动推迟婚期,奋战在国家重点工程建设一线,为此我们已连续举办六届百对新人集体婚礼,赓续中华民族优秀的婚育文化,弘扬文明新风尚。

做时代新人,倡文明新风。在黄山,新人们乘坐幸福巴士参加零彩礼集体婚礼,没有豪华车队,也没有奢华酒席,他们用简约方式度过人生中难忘一刻。

做时代新人,倡文明新风。在黄山,新人们乘坐幸福巴士参加零彩礼集体婚礼,没有豪华车队,也没有奢华酒席,他们用简约方式度过人生中难忘一刻。

新人 李紫赟

新人 李紫赟

集体婚礼简约温馨,省去了不必要的铺张和负担,但同样充满仪式感和幸福感,我们很荣幸能够用实际行动倡导婚事新办、喜事简办的理念。

在宿州、六安、阜阳等地乡镇的新风堂里,新人们零彩礼举办婚礼,既不大操大办,也没有高额婚宴消费和人情随礼,一切都由村里的红白理事会操办。

在宿州、六安、阜阳等地乡镇的新风堂里,新人们零彩礼举办婚礼,既不大操大办,也没有高额婚宴消费和人情随礼,一切都由村里的红白理事会操办。

阜阳市太和县苗老集镇淝西村 村民 张发

阜阳市太和县苗老集镇淝西村 村民 张发

以前办婚礼,要是办得简单点感觉到没有面子,现在大家的婚礼都从简,只要小孩过得好,其他方面都好说。

六安市金安区毛坦厂镇 党委书记 金娅

六安市金安区毛坦厂镇 党委书记 金娅

移风易俗非一日之力,须久久为功,我们通过以点带面,创新用好村规民约等手段,倡导性和约束性机制措施并举,让文明新风真正可量化、可感知、可传承。

这个5月,婚姻登记新规开启“幸福加速度”,各地婚姻登记部门增加登记窗口、延长工作时间,满足新人结婚领证需求。芜湖、安庆、蚌埠等地还通过种桂花树、参与游戏等方式,让结婚登记从程序性办事转变为沉浸式体验。

新人 张星星

新人 张星星

用真心实意去经营婚姻,让幸福回归本质,我们觉得比大操大办会更有价值。

安庆市望江县民政局 局长 程启楼

安庆市望江县民政局 局长 程启楼

既增强仪式感,又能植入家风建设、婚俗改革等内容,引导新人以真心守护婚姻,以责任共建家庭,以新风引领社会。

以爱之名、赴文明之约,眼下,安徽各地正多措并举推进婚俗改革,让抵制高价彩礼、减少铺张浪费等理念深入人心,让文明新风尚内化于心、外化于行。