3月10日,十四届全国人大二次会议安徽代表团举行新闻发布会。代表团新闻发言人介绍,会议期间,安徽代表团及代表共向大会提交议案15件,全部被列为立法案处理;提出建议441件,其中代表团建议13件。

这些议案建议,聚焦更好服务国家重大战略,聚焦关乎安徽长远发展的大事要事,聚焦人民群众关心关注的热点难点,案由明确、案据充分、方案具体,涉及面广、针对性强。特别是以代表团名义提出的13件建议,牢牢把握高质量发展这个首要任务,站位全国大局、立足安徽实际、统筹发展民生,既十分必要、也切实可行。

安徽代表团高度重视议案建议工作,会前,组织代表开展了集中视察,广泛听取各方意见。会议期间,代表们结合审议各项报告和议案,进一步修改完善,努力提高议案建议质量。国家部委对安徽代表团及代表建议高度重视,面对面沟通,并作出了积极回应。

新华社北京3月9日电 题:高法报告提出遏制高额彩礼引发共鸣

新华社记者鲁畅、潘德鑫、陈诺

全国两会上,高额彩礼现象再次成为热点话题。

8日提请审议的最高法工作报告提出,依法遏制高额彩礼,让婚姻始于爱,让彩礼归于“礼”。

彩礼多寡,看似小事家事,却是影响社会风气的大事。

2019年,中央一号文件首提治理“天价彩礼”;今年初,最高法施行“彩礼新规”。国家下力气整治这一现象,彰显对高额彩礼等移风易俗重点领域问题说“不”的鲜明态度。

作之于细,累之成风。代表委员认为,党的十八大以来,从整治“舌尖上的浪费”到管住“车轮上的铺张”,以微小之变,赢得党风、政风为之一新。整治高额彩礼问题,也是把小事家事当成建设文明乡风的大事。

在一些地区,高额彩礼流行,名目不断翻新。有的已演变成“甜蜜的负担”,有的家庭陷入“因礼返贫”的窘境,有的以婚恋之名行诈骗之实。

代表委员说,在旧风俗影响下,高额彩礼之风不断蔓延,扭曲的“婚恋价值观”加剧婚姻焦虑,极易成为制约乡村精神文明建设的大问题。

今年的政府工作报告提出,建设宜居宜业和美乡村。全国人大代表、宁夏社会科学院社会学法学研究所所长李保平说,从治理高额彩礼等问题破题,促进乡村移风易俗,将有力推动和美乡村建设。

治理高额彩礼,不可能一蹴而就。要关注基层新变化,找寻新办法。全国两会上,一些代表委员提到,不少地区已经展开婚俗改革,逐步使彩礼回归于“礼”。

安徽省阜阳市兴起10001元彩礼(寓意万里挑一)、互相赠礼等新风俗;河北省河间市提倡“不比彩礼比幸福”,去年1000对登记新人“零彩礼”“低彩礼”占比达到88%;贵州省岑巩县把高额彩礼降下来,女方又多以“压箱钱”返还。

2023年11月3日,浙江省杭州市临平区塘栖镇丁河村举办集体婚礼。八对新人在村民和游客的见证下喜结良缘,并发出《婚俗改革倡议书》。新华社记者 徐昱 摄

文明乡风、良好家风、淳朴民风焕发乡村文明新气象。

一些代表委员认为,高额彩礼之风不能简单归结于落后的传统。男女比例失调、农村养老焦虑、教育程度不足等问题的存在,一定程度影响着治理难度。

——发挥“自治”作用。抬头不见低头见的乡村熟人社会习惯于“讲人情、讲关系”,但用好这层关系也可以实现引导效果。

“推进移风易俗,红白理事会是个好抓手。”安徽省阜阳市颍州区九龙镇五坑村党总支书记闫永志代表说,听说哪家要摆席了,发动村里“五老”“乡贤”送“理”上门,能解开很多家庭心里的疙瘩。

2024年1月5日,在广西柳州市融安县浮石镇六寮村议事协商主题广场,镇、村干部和村民在议事。新华社记者 黄孝邦 摄

——善用“法治”方法。针对彩礼纠纷,多地法院已适用“彩礼新规”定分止争。

“司法审判提供有益经验。”河北省河间市兴村镇大庄村党支部书记石炳启代表建议,进一步发挥典型案例作用,采取进村普法、巡回法庭进乡村等措施,实现“办理一案、治理一片”的良好社会效果。

——做好“德治”文章。让礼回归本质,以德化解不良风气,乡风文明之花将盛开在广袤的农村大地上。

“治理高额彩礼歪风陋习,要拿出遏制‘舌尖上的浪费’的决心和态度。”贵州省岑巩县塔山村党支部书记郑培坤代表建议,厉行节俭之风,干部带头引导群众转观念、破陋习,发挥村规民约激励作用,助力移风易俗。

李保平代表说,遏制高额彩礼歪风,要大力推进移风易俗工作。实施乡村振兴,不仅看农民口袋里的票子有多少,也要看农民的精神风貌。

【详情】习近平总书记强调,必须把坚持高质量发展作为新时代的硬道理。我们牢记嘱托、感恩奋进,锚定习近平总书记赋予安徽打造“三地一区”战略定位,明确建设“七个强省”奋斗目标,真抓实干、攻坚克难、开拓创新,经济持续回升向好,发展内生动力不断增强,民生保障有力有效,社会大局保持稳定,高质量发展扎实推进,现代化美好安徽建设迈出坚实步伐。去年全省生产总值4.71万亿元、增长5.8%、高于全国0.6个百分点,交出了一份可圈可点的成绩单。

加快建设自立自强的科技强省。创新是安徽的“金字招牌”。我们坚持把高水平创新型省份建设作为旗帜性抓手,全力服务保障推进国家实验室、综合性国家科学中心等“国之重器”建设,打造量子信息、聚变能源、深空探测三大科创引领高地,加快完善以企业为主体的技术创新体系。目前已建在建预研大科学装置13个,拥有“国字号”创新平台200多家,取得光纤量子密钥分发、“九章三号”量子计算原型机等一批原创性成果,突破计算光刻EDA软件、高温合金叶片等一批关键核心技术,区域创新能力稳居全国前列。我们将坚定下好创新“先手棋”,坚决扛起在国家创新格局中勇担第一方阵的使命。

加快建设智能绿色的制造强省。安徽是制造大省,正在向“智造”强省迈进。我们主动适应新一轮科技革命和产业变革,把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程,加快推进传统产业转型升级,加快培育壮大先进光伏和新型储能、集成电路、新材料、高端装备制造、医药健康、低空经济等十大新兴产业,前瞻布局量子科技、聚变能源、通用人工智能等未来产业。全省制造业投资增速连续24个月保持18%以上,去年规模以上工业营收突破5万亿元、居中西部第1,战略性新兴产业产值占规模以上工业总产值比重达42.9%、对规模以上工业产值增长的贡献率超60%,以“新三样”为代表的新型支柱产业快速崛起。我们把汽车作为首位产业,全力打造具有国际竞争力的新能源汽车产业集群,推动整车、零部件、后市场三位一体全面发力,汽车“皖军”跑出加速度。去年,汽车全产业链营收达1.15万亿元,汽车产量249.1万辆、居全国第2,其中新能源汽车产量86.8万辆、居全国第4,汽车出口量114.7万辆、居全国第2、占全国比重23.4%,自主品牌汽车出口稳居全国首位。我们将因地制宜发展新质生产力,培育发展4个万亿级、4个五千亿级、3个三千亿级及3个千亿级产业,着力构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。

加快建设高质高效的农业强省。建设现代化美好安徽,重点难点仍在农业农村。我们坚持把抓好粮食生产作为首要任务,深入实施“千亿斤江淮粮仓”建设工程,开展种业振兴行动,推进高标准农田建设,实施“秸秆变肉”暨肉牛振兴行动,做好“粮头食尾”“畜头肉尾”“农头工尾”增值大文章,打造全国有影响力的“大粮仓、大肉库、大厨房”。去年安徽粮食产量达830.2亿斤、再创新高,十大绿色食品产业全产业链产值突破1.2万亿元。我们将坚决扛稳粮食安全责任,扎实推进“千村引领、万村升级”工程,加快建设彰显徽风皖韵的宜居宜业和美乡村。

加快建设山水秀美的生态强省。安徽是美丽中国的生动缩影。我们坚持生态优先、绿色发展,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,持续打好蓝天、碧水、净土保卫战,深入推进美丽长江(安徽)经济带新一轮提升工程,坚定推进长江“十年禁渔”,扎实开展“绿美江淮”行动。去年安徽空气质量主要指标改善幅度居全国前列,长江、淮河干流出省境水质保持Ⅱ类,巢湖连续3年未发生大面积蓝藻水华。我们将把好山好水保护好,以高品质生态环境支撑高质量发展。

加快建设英才荟萃的人才强省。人才是基础性、决定性、战略性资源。我们坚持“一把手”抓第一资源,大力实施人才兴皖工程,出台人才政策4.0版,开展“人才安徽行”系列活动,大力营造真心爱才、诚心引才、倾心聚才、暖心留才的一流人才生态,全省人才总量达1272万。我们将持续深化人才发展体制机制改革,加快打造具有重要影响力的人才发展和创新高地。

加快建设人民满意的教育强省。教育是强省兴起的关键因素。我们坚持教育优先发展,抓实高等教育这个龙头、职业教育这个特色、基础教育这个基点,加快高校“双一流”“双特色”建设,建立省领导联系高职院校和技师学院制度,为3所“双一流”高校量身定制支持政策,16所高校的76个学科进入ESI排名前1%。我们将统筹推进各级各类教育协调发展,推动教育链、人才链、创新链、产业链深度融合,以教育之强夯实现代化安徽建设之基。

加快建设繁荣兴盛的文化强省。安徽历史文化底蕴深厚,是中华优秀传统文化活的博物馆。我们坚持守正创新,深入推进文物保护重点工程,高质量抓好凌家滩、明中都城等遗址发掘,组织实施“千村万幢”传统村落保护利用工程,推动文房四宝产业振兴发展,着力打造大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地。目前,安徽拥有国家考古遗址公园6个、中国传统村落469个、国家级非遗代表性项目99项,去年规模以上文化产业营收2441亿元。我们将大力推进优秀传统文化创造性转化和创新性发展,努力把安徽文化优势转化为发展优势。(新华社记者刘菁 杨玉华整理)

资料图:2月28日,在合肥市新站高新区的巡鹰新能源智能车间内,工人加工组装新能源汽车电池包。(张敏 摄)

资料图:2月28日,在合肥市新站高新区的巡鹰新能源智能车间内,工人加工组装新能源汽车电池包。(张敏 摄) 资料图:淮南市政务服务大厅为企服务专区。(陈彬 摄)

资料图:淮南市政务服务大厅为企服务专区。(陈彬 摄) 资料图:位于芜湖三山经济开发区的长青藤高性能纤维材料有限公司,工人在生产出口到北美的超高分子量聚乙烯纤维产品。(程依宝 摄 )

资料图:位于芜湖三山经济开发区的长青藤高性能纤维材料有限公司,工人在生产出口到北美的超高分子量聚乙烯纤维产品。(程依宝 摄 )央广网合肥3月9日消息(记者 鲍玉婵)2024年政府工作报告提到,中国新能源汽车产销量在全球市场的占比已经超过60%,这标志着中国新能源汽车产业的崛起和领先。作为中国的汽车大省,安徽省在这一领域也展现出了强大实力和发展潜力。2023年,全省新能源汽车产量高达86.8万辆,同比增长60.5%。数字背后,不仅是对安徽新能源汽车产业快速发展的有力证明,更凸显了新能源汽车作为新质生产力发展的关键载体。

2023年,汽车产业被安徽确立为首位产业。在7家整车龙头企业带动下,安徽建立起全产业链体系,产值达1.15万亿元。在安徽,各市都有与新能源汽车相关配套产业,一辆新能源汽车通过“3小时产业圈”就能被生产出来。“得益于这样的产业体系,合肥比亚迪在2023年生产整车近50万辆,实现产值突破600亿元,在安徽各基地共实现产值近千亿元。”比亚迪公司华东地区相关负责人介绍。

一开年,安徽的汽车产业链再添重量级成员。福耀集团宣布将在合肥投资57.5亿元。该项目被业界认为是安徽引进的最重要的汽车核心零部件领域项目之一,将有力助推具有国际竞争力的新能源汽车产业集群建设。

对于安徽新能源汽车产业的迅猛发展,安徽省发改委主任陈军表示,“安徽新能源汽车产业的快速增长,得益于政府的大力支持和企业的不懈努力。”2023年,安徽发布全国首个省级新能源汽车产业专项立法《安徽省新能源汽车产业集群发展条例》,组建省汽车办,一系列强有力的举措推动汽车产业实现跨越式发展。今年,安徽省政府工作报告也明确提出,要乘势而上壮大汽车“首位产业”,支持汽车“皖军”做强做大,建设世界一流企业。“下一步,安徽将紧盯建设具有国际竞争力的新能源汽车产业集群目标,围绕创新、‘智造’、服务、人才、文化、资本、开放七大生态建设任务,推动整车、零部件、后市场全面提升。”

新能源汽车产业的快速发展是安徽省转型升级的重要成果,也是新质生产力发展的生动体现。对此,合肥工业大学车辆工程系主任、博士生导师张炳力认为,“安徽新能源汽车产量的快速增长,不仅反映了安徽汽车产业的强大实力,也体现了安徽汽车企业对于市场需求的敏锐洞察和应对能力。目前,安徽在新能源汽车领域已产生积聚效应,比亚迪、大众汽车、蔚来汽车、华为、福耀玻璃等头部企业纷纷看好安徽,落户安徽。同时,随着消费者对新能源汽车的认可度和接受度不断提高,市场需求也在持续增长。安徽汽车企业抓住这一机遇,开展科技创新,迅速扩大生产规模,提升产品质量,努力满足市场需求。”

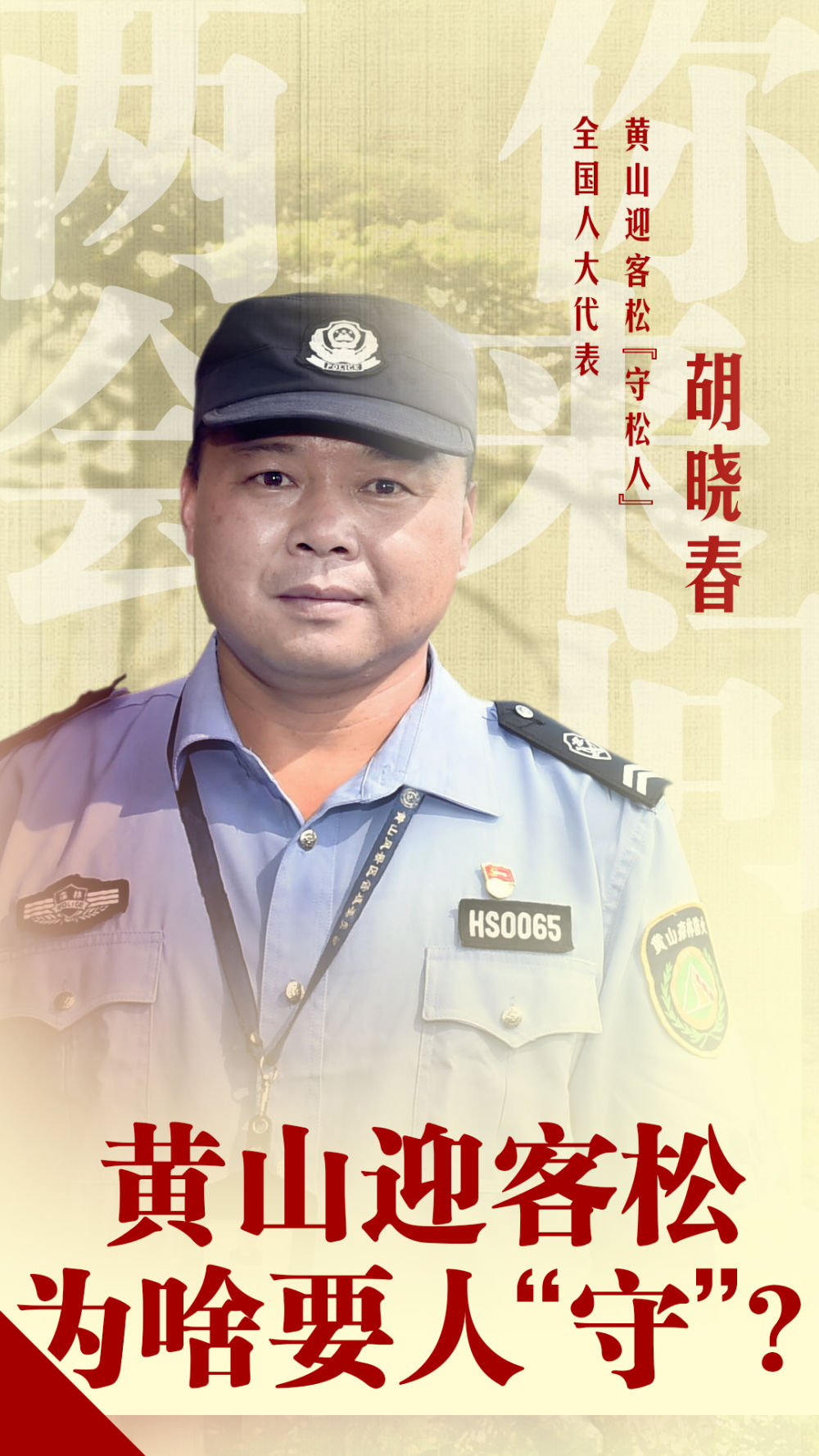

黄山迎客松真的有千年历史吗?为何要派专人守松?年复一年、日复一日地守护迎客松会乏味吗?黄山风景区一年四季各有什么看点?这几年有新的变化吗……面对旅游爱好者的提问,全国人大代表、黄山迎客松“守松人”胡晓春有话要说。

资料图:2月27日,在长江芜湖市繁昌区荻港镇段水域。(肖本祥 摄)

资料图:2月27日,在长江芜湖市繁昌区荻港镇段水域。(肖本祥 摄) 资料图:3月7日,久雨放晴,黄山短尾猴现身松石云海间,给游客带来惊喜。(潘成 摄)

资料图:3月7日,久雨放晴,黄山短尾猴现身松石云海间,给游客带来惊喜。(潘成 摄) 资料图:大别山雪景图。(王先国 摄)

资料图:大别山雪景图。(王先国 摄)“我在村里待了20多年,一直守护老百姓的健康,作为一名村医,我认为急需将优质医疗资源向村级卫生室下沉,使各类慢性病康复疗养能在村级得以实现。”近日,安徽省池州市青阳县梅山村卫生室村医林以冉通过人民网“领导留言板”给两会“捎句话”。他希望,能够加强县、乡、村医疗服务协同联动,从而促进基层医疗服务能力整体提升,让老百姓在家门口看病不发愁。

全国两会期间,人民网推出2024年全国两会版“我给两会捎句话”建言征集活动,诚邀社会各界围绕经济社会发展的方方面面建言献策。我们将选择部分建言进行公开展示,并汇总整理意见建议,供有关部门决策参考。

中安在线、中安新闻客户端讯 随着生态环境保护工作的深入开展,人民群众对生态环境质量的期望值也在提高。

《政府工作报告》指出,要深入践行绿水青山就是金山银山的理念,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,建设人与自然和谐共生的美丽中国。

过去一年,安徽聚力环境质量改善,主要指标位次前移、差距缩小。空气质量主要指标改善幅度居全国前列,长江、淮河干流出境水质保持Ⅱ类,地表水国考断面水质优良比例达90.2%。公众生态环境满意率连续三年稳居90%以上。

合肥市巢湖岸边十八联圩风光

用美好生态环境扮靓幸福城市名片

巢湖被誉为合肥“最好名片”。

全国人大代表、合肥市市长罗云峰表示,近年来,合肥系统实施巢湖综合治理碧水、安澜、富民“三大工程”,加快修复巢湖流域生态环境,生态惠民取得突破性进展。2023年巢湖上半年平均水质达到Ⅲ类,创1979年有监测记录以来最好水平。截至目前,合肥加快环巢湖旅游休闲圈建设,已建成停车泊位3000多个、公共厕位300多个,旅游配套基础设施逐步完善。

滨江岸线绿色“蜕变”、江豚频现可爱“笑脸”、硫磺烟、酸雨已绝迹难寻……近年来铜陵市聚焦“智造新铜都、生态幸福城”定位,用绿色生态扮靓城市新面貌。

铜陵市滨江生态体育公园

全国人大代表、铜陵市市长孔涛表示,铜陵市是全国“十四五”时期“无废城市”建设的试点城市,近年来坚持加强生态环境保护,并以高水平保护支撑高质量发展,积极探索资源型城市绿色低碳高质量发展新路径。

城市生态惠民工程不断提质增效,老百姓家门口的环境问题应该如何解决?

餐饮油烟、噪声等是老百姓最深恶痛绝的身边环境问题。去年一年,安徽共排查整治餐饮油烟、噪声扰民等群众“家门口”环境问题3.8万个。

黄山市通过实施“事先告知制”并强化源头管控,把整治餐饮油烟和噪声扰民等问题作为重点工作之一,去年全市餐饮油烟投诉数量同比下降31.85%,噪声投诉数量同比下降27.22%。

蚌埠市“靓淮河”生态惠民工程

蚌埠市通过制发《环境信访事项领导包案制度》,对群众诉求实行“接诉即办”,建立餐饮油烟、噪声问题长效管控机制,并全力打造“靓淮河”城市中心公园,配套建设临水健身基地、滨河体育公园等,新增城市绿地1.2万亩,提升市民人居环境品质。

改善农村人居环境建设和美乡村

改善农村人居环境,事关农民根本福祉,也是实施乡村振兴战略的重点任务。《政府工作报告》指出,要持续改善农村人居环境,建设宜居宜业和美乡村。

2023年以来,安徽省整体推进“千村引领、万村升级”工程,加快建设彰显徽风皖韵的宜居宜业和美乡村。到2027年,安徽计划建设1000个左右的精品示范村,并系统升级建设省级中心村1万个以上。

淮北市烈山区烈山镇南庄村

淮北市近年来大力开展农村环境整治工作。去年,淮北市在全市316个行政村(涉农社区)开展了村庄清洁活动,清理乱搭乱建1861户,清理废旧广告牌12487处,农村人居环境洁美度和舒适度不断提升。淮北市杜集区荣获了全国村庄清洁行动先进县称号。

“产业发展是我们的‘根’,乡村建设是我们的‘形’。”全国人大代表、安徽省池州市贵池区梅村镇霄坑村党委书记王建伟表示,霄坑村已改造升级一批便民公共服务设施,并通过开展“美丽村庄哪组强”、“美丽庭院是我家”等活动,让村民组、农户比着干,共建公园式村庄。

“我们还邀请了浙江大学的乡村规划团队对乡村建设运营进行统一设计,带动村庄的‘颜值’整体提升。”王建伟说。

“建设人与自然和谐共生的现代化,必须坚持节约资源和保护环境的基本国策。”在全国政协委员、安徽省政协常委、安徽省工商联副主席聂磊看来,只有统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式,才能持续有效地促进生态环境改善,最终实现百姓幸福生活与美好生态环境的“双向奔赴”。(记者 汪应智 张毅璞 史睿雯 潘祯祥 赵天祥 海报 罗中琳)

【两会专访】

教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。今年的政府工作报告提出,“坚持教育强国、科技强国、人才强国建设一体统筹推进”,“深化教育科技人才综合改革,为现代化建设提供强大动力”。对此,中国科学院院士、中国科学技术大学校长包信和代表说:“大学是科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的关键交汇点,在服务国家创新驱动发展中具有不可替代的独特作用,必须坚持教育、科技、人才三位一体、协同发力,为中国式现代化建设注入强劲动能。”

“高校是人才培养的主阵地,必须全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,把高质量发展作为高等教育的生命力,坚持扎根中国大地办大学,传承和弘扬教育家精神,将加快建设中国特色、世界一流的大学作为长期奋斗目标。”包信和代表表示。

“量子科技是中国科大的金字招牌。”包信和代表介绍,学校经过多年潜心研究,在量子通信、量子计算、量子精密测量等领域取得一系列举世瞩目的重大成果,产出了“九章”量子计算原型机等诸多代表性成果,站上了世界量子科技的高峰。

“高水平研究型大学必须围绕发展新质生产力要求,切实加强基础研究,推进关键核心技术协同攻关,加强颠覆性技术和前沿技术研究,力争取得更多‘从0到1’的重大原创性成果,以自主创新夯实科技自立自强根基。”包信和代表认为,科技创新要以大装置、大平台为依托,坚持目标导向和自由探索“两条腿”走路,积极推进战略导向的体系化基础研究、前沿导向的探索性基础研究、市场导向的应用性基础研究,打造原始创新策源地。

人才是第一资源,科技创新归根结底要靠高水平人才。“高水平研究型大学要充分发挥基础研究人才培养主力军作用,聚焦基础学科人才和关键领域急需人才培养要求,打造拔尖创新人才培养模式,努力培养造就更多一流科技领军人才和创新团队。”包信和代表介绍,“在青年科技人才培育上,要鼓励青年人才‘揭榜挂帅’,在国家重大战略任务中挑大梁、当主角,激发青年人才创新活力,为他们提供足够的‘试飞’天空。”

“我们将以习近平总书记系列重要指示精神为指引,坚持教育、科技、人才一体统筹推进,强化国家战略科技力量的责任担当,以高质量教育涵养源头活水,以高水平科技创新激发动能活力,以高素质人才增创发展优势,为加快推进教育强国、科技强国、人才强国建设贡献力量。”包信和代表表示。