新华社记者张紫赟、汪海月

前不久,在瑞士日内瓦举行的2024年“人工智能造福人类全球峰会”上,与会者围绕人工智能在教育、健康、通信等方面的应用展开热烈讨论。作为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术,人工智能被视为中国发展新质生产力的重要引擎。

在聚力打造科技创新策源地和新兴产业集聚地的安徽省,通过构建“大模型+大算力+大数据+大场景”的产业发展格局,正加速描绘人工智能赋能高质量发展的新图景。

汇聚资源构建产业生态

科大讯飞近期宣布星火大模型API能力免费开放,吸引诸多开发者蜂拥而至,共同推进人工智能技术发展。

“我们计划在6月底正式推出星火大模型V4.0版本,升级大模型各项能力,进一步赋能千行百业。”科大讯飞研究院院长刘聪说。

中国声谷是全国首个定位于人工智能领域的国家级产业基地,由工信部与安徽省依托科大讯飞共同设立,如今已汇聚2000余家企业,形成从基础研究、技术研发、平台支撑到产业发展与应用的语音及人工智能产业链。

从中国声谷到中国视谷、中国传感谷,从省会合肥到芜湖、宿州、马鞍山、安庆等多地,安徽全面布局人工智能产业,各类科创、人才资源加速汇聚,目前已拥有认知智能全国重点实验室、语音及语言信息处理国家工程研究中心等一批国字号科创平台,以及合肥综合性国家科学中心人工智能研究院等8000多家科研机构,为人工智能发展提供强劲动能。

合肥人工智能与大数据研究院内,工业软件实验室主任宋艳枝正和团队成员帮助企业开发行业大模型,探索工业领域全生命周期的智能管理。

成立于2022年的合肥人工智能与大数据研究院由合肥市蜀山区政府和北京大数据研究院联合共建,由中国科学院院士鄂维南担任学术委员会主任,汇聚着60多位国内外知名高校的人才,不到两年已孵化出5家人工智能企业。

安徽省科技厅数据显示,2023年该省559家人工智能规上企业营收达1327.7亿元。通过场景招商等多种形式招引落地项目733个、总投资额超过3000亿元。

多场景应用赋能生产力革新

在合肥海尔工业园的空调总装生产线上,一台台空调依次经过一个半封闭的长方体状铁盒后,检测结果随之在后台显示。这是融合了机器视觉、听觉、认知多维人工智能技术的智能质检设备。

“智能质检设备可以完成产品功能、语音交互、标识外观等7类20余条质检任务,准确率高达98.5%。”合肥海尔空调器有限公司总经理戴永胜介绍,眼下正是空调生产旺季,一条生产线的质检设备,每天可完成超4000台产品的检测,极大地降低了人力成本,提高了生产效率。

智能化的生活场景,也让人们的生活更加便利。在奇瑞推出的最新一款新能源汽车上,就搭载了科大讯飞和奇瑞联合打造的“LION AI”大模型,通过打造“会思考”的全场景语音助手,实现更加自由泛化的人车交互。

“与工业时代相比,人工智能时代的算力相当于电,数据相当于原材料,大模型相当于机床,而场景相当于市场需求。”安徽省科学技术厅党组书记吴劲松表示,安徽抢抓通用人工智能发展战略机遇,构建“大模型+大算力+大数据+大场景”的产业发展格局,同时正在布局“人工智能+”专项,将重点突破人工智能和汽车、工业制造、教育、量子科技等领域的融合应用。

优化“软环境”强化“硬支撑”

记者走进安徽省人工智能产业推进组办公室,只见工作人员正在讨论人工智能产业新动向,一旁的白板上,密密麻麻地列着招商计划、项目进展等最新信息。

为了更好地推动产业发展,安徽先后印发通用人工智能创新发展三年行动计划及相关政策,以空前力度支持企业牵头开展研发攻关,释放全面开放数据资源、全时全域场景应用等“政策红利”。

6月,华为云华东(芜湖)数据中心将正式开服。据华为云中国区副总裁张鹏介绍,这是一个大规模智算集群,将通过昇腾AI云服务为人工智能企业的发展提供更快更优的算力。

安徽不断优化智能算力区域布局,全省智能算力由2023年4月800P左右跃升至2024年4月超过8000P。

为保障人工智能大模型训练数据,安徽在保证数据安全和隐私保护前提下,推动公开数据“应开尽开”,政府公文、档案志书等文本类数据开发超过500GB;在全国率先启动省级全域应用场景一体化大市场建设,全省征集发布场景项目超过200项。

“我们将力争使全省智能算力今年7月份达到12000P,聚焦汽车、工业等高质量行业数据集建设,进一步推动人工智能技术更广泛应用,壮大高质量发展新动能。”吴劲松说。

【详情】6月5日,记者从安徽省科技厅获悉,省科学技术情报研究所联合上海市科学学研究所、江苏省科技情报研究所和浙江省科技信息研究院共同发布《长三角区域协同创新指数2024》。

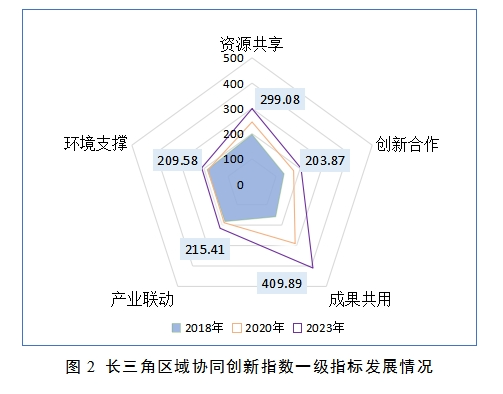

指数报告聚焦提升长三角区域协同创新策源力、支撑长三角高质量一体化发展目标,构建了包括资源共享、创新合作、成果共用、产业联动和环境支撑5项一级指标、20项二级指标在内的指标体系,研究以2011年为基期,测算评估了2011-2023年长三角区域协同创新发展进程。

报告显示,长三角区域协同创新指数从2011年的100分增长至2023年的267.57分。2018年以来,长三角区域协同创新指数年均增幅达9.26%,长三角协同创新引领示范作用不断加强,科技创新共同体建设迈向新阶段。

5项一级指标中,成果共用指标增幅最大,从2018年的159.24分提高到2023年的409.89分,年均增速达到20.82%。资源共享指标次之,从2018年的197.51分增长到2023年的299.08分,年均增速达到8.65%。增速第三的是产业联动指标,从2018年的182.70分增长到2023年的215.41分,年均增速达到3.35%。

报告显示,长三角区域协同创新发展呈现出三大亮点。

第一,长三角创新人才量质齐升,人才高地根基不断筑牢。长三角人才总量持续攀升,R&D(研究实验与发展)人员全时当量13年间从73.84万人年增长至198.35万人年,年均增速达8.58%,高于同期全国7.89%的年均增速,占全国R&D人员全时当量近1/3。长三角人才结构持续优化,形成以两院院士、高被引科学家、领军人才、研发人员等构成的人才梯队;每万人拥有R&D人员升至83.71人年,显著高于全国45人年的平均水平;上海、苏州、杭州、南京、合肥为代表的核心城市持续吸引汇聚科技创新人才,人才空间分布的雁阵格局逐步形成,为长三角协同创新提供强劲动能。

安徽坚持人才引领驱动,大力实施人才兴皖工程,制定出台安徽人才政策4.0版,全国率先组建省委人才工作局,常态化开展“人才安徽行”等系列活动,2023年全省全年新增各类人才95.5万人、总量达1272万人,为发展新质生产力、全面建设现代化美好安徽提供强有力的人才支撑。

第二,长三角成果共用活跃,技术转移呈现前沿化、多元化趋势。近三年,长三角区域技术合同成交额增长率位居全部指标的第一位,达到332.2%;与2023指数报告相比,长三角区域合作PCT专利申请逆转了下降态势,增长率高达59.5%,位居第三位。

安徽深化科技创新体制机制改革,加快建设科技成果转化应用体系,建强用好安徽科技大市场、“羚羊”工业互联网科产平台,搭建长三角成果共享共用大通道;全面推广职务科技成果赋权改革,大力推行科技创新券,激发创新活力动力,促进成果转移转化。2023年,安徽省共吸纳沪苏浙地区技术合同7090项,技术合同成交额1061.49亿元,分别增长69.8%和51.8%;输出沪苏浙地区技术合同4254项,合同成交额455.63亿元,分别增长39.6%和42.1%。

第三,长三角科研合作不断紧密,助力培育壮大新质生产力。长三角科研合作网络密度升至0.74,在近年趋于稳定的趋势下,提升了0.04,形成以上海、南京、杭州、合肥、苏州等大城市为核心圈层,镇江、徐州、无锡、宁波、温州、芜湖等城市不断趋近核心圈层的长三角科研合作的共同体。聚焦材料化学等基础学科和生命科学领域,长三角加速协同开展科学前沿突破,科技创新联合攻关项目加快实施,助力培育新质生产力,推动产业经济效益增长。

近三年,长三角高技术产业利润、规模以上工业企业新产品销售收入、国家高新区企业工业总产值的增长率分别高达69.7%、58.8%、43.0%,分别位居全部指标的第二、四、五位;与2023指数报告相比,长三角创业投资数量逆转了下降态势,增长率转负为正、达8.4%,创业投资环境稳定向好。

近年来,安徽联手沪苏浙,一体化开展大攻关、共建大平台、共享大设施,积极开展“双创汇”走进“长三角”“长三角高校院所行”等活动,不断深化多层次、多领域、跨区域的产学研合作,加快培育发展新质生产力,共建长三角科技创新共同体和G60科创走廊取得新成效。2023年,新增科技型中小企业9651家,高新技术企业4227家;科技型中小企业总数2.75万家,居全国第7位;高新技术企业总数1.95万家,居全国第8位;科创板上市企业24家、独角兽(潜在)企业32家,均居全国第6位;安徽高新技术产业增加值增长11.2%,对规上工业增长贡献率达70.3%。

今天,长三角地区主要领导座谈会在浙江温州举行。过去一年,沪苏浙皖四地持续深化落实长三角一体化各项战略任务,推动一体化发展不断取得新成效。2023年,三省一市GDP规模首次突破30万亿元,同比增长5.7%,占全国比重24.4%。长三角地区“万亿之城”达到9个,占全国比重超过三分之一。

科技创新共同体建设全面推进

由国家实验室、国家重点实验室、重大科技基础设施等共同构成的长三角战略科技力量稳步壮大。

现代化产业体系加快构建

汽车芯片等关键零部件研发和产业化取得积极进展,数字长三角加快建设。长三角高技术制造业产值占全国比重达到31.1%,集成电路、生物医药、人工智能产业规模分别占全国60%、1/3、1/3,新能源汽车产量约占全国2/5、全球1/4。

高水平对外开放持续推进

进博会溢出带动效应持续放大,六届累计意向成交额超4200亿美元,一体化交通网络初步形成。

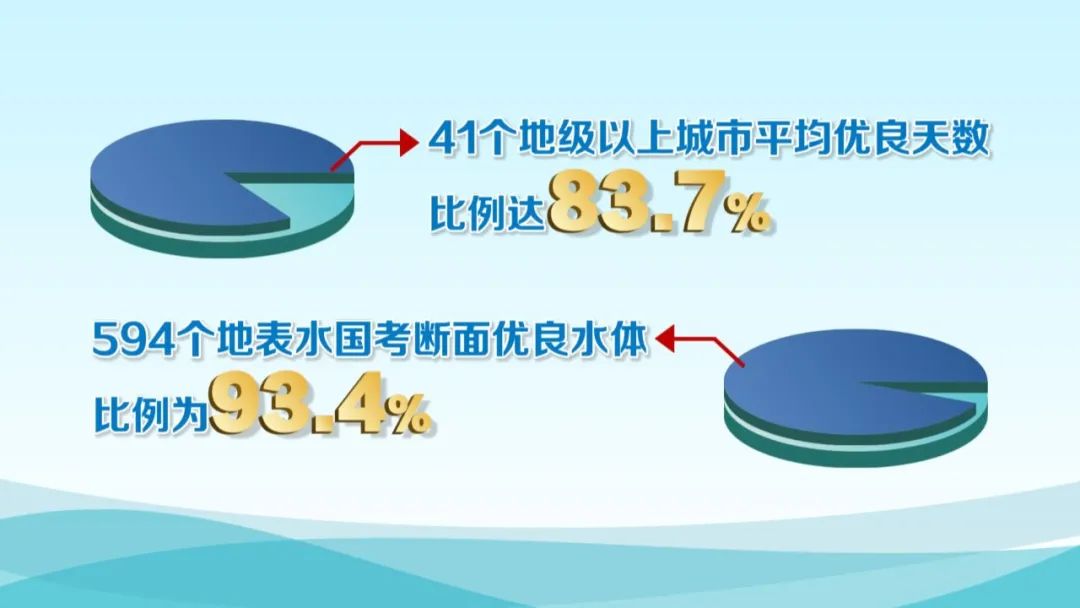

绿色低碳转型加快推进

生态环境共保联治成效明显。

公共服务保障水平持续提升

推动173项政务服务事项跨省通办,以社会保障卡为载体实现52个居民服务事项“一卡通”。

区域协调发展效能稳步提升

跨区域城市合作不断深化,沪苏建立推进沿沪宁产业创新带工作协同机制,沪苏浙结对合作帮扶皖北城市有序推进。

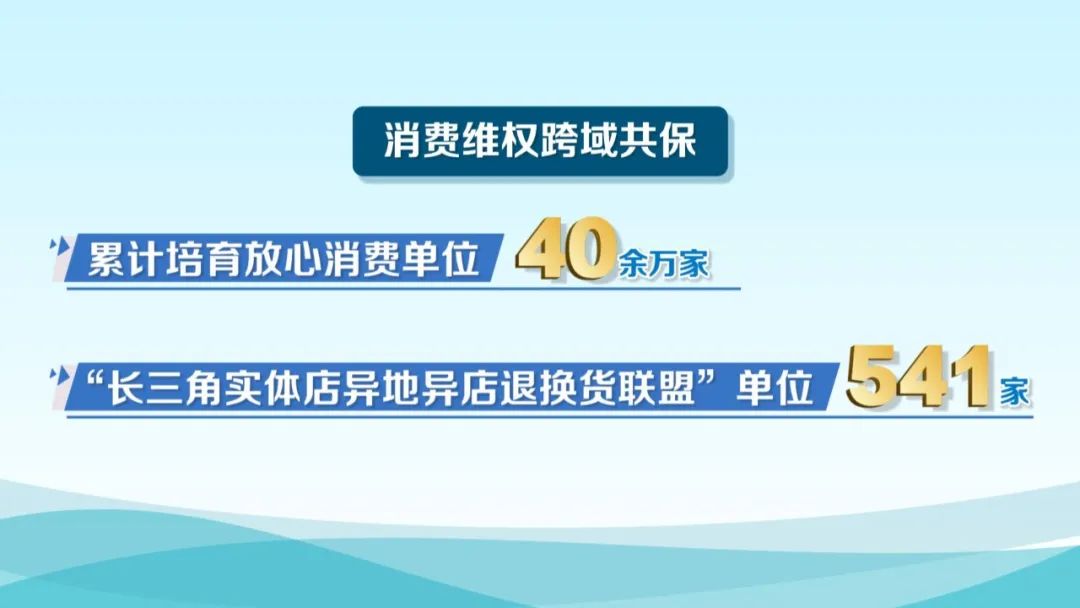

区域市场一体化建设不断完善

监管执法协同联动,联合发布长三角预制菜生产许可审查指引,编制23种区域重点工业产品质量安全监管现场检查工作指引。

从2019年开始,这已经是第六次举办长三角地区主要领导座谈会。我们相信,只要发挥安徽创新活跃强劲、制造特色鲜明、内陆腹地广阔、生态资源良好、历史文化底蕴深厚等优势,锚定“三地一区” ,建设“七个强省” ,安徽也一定能够融圈进群,实现从长三角“插班生”向“上进生”的不断逆袭!

破浪前行

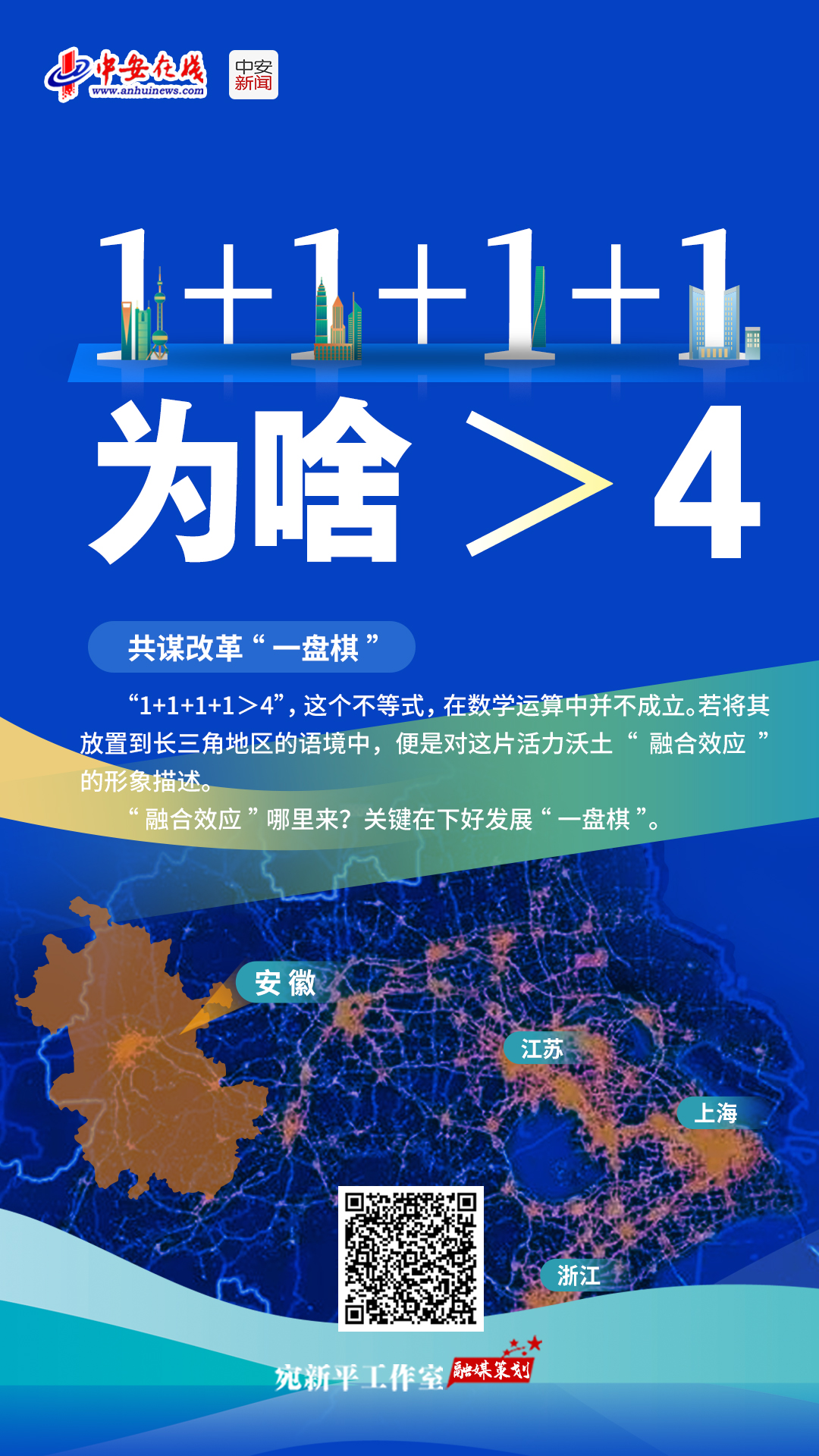

如何聚力进?共谋改革“一盘棋”

“1+1+1+1>4”,这个不等式,在数学运算中并不成立。若将其放置到长三角地区的语境中,便是对这片活力沃土“融合效应”的形象描述。

“融合效应”哪里来?关键在下好发展“一盘棋”。

夏风拂面,温州盛邀。6月5日至6日,2024年度长三角地区主要领导座谈会如约而至,在浙江省温州市拉开帷幕。

一年一度,轮流主办。三省一市主要领导“面对面”,在思路碰撞中找“棋眼”,在谋划未来中布“棋局”,于形成共识、签约合作中共同答好长三角“1+1+1+1”为啥大于4之问。

长三角,每个“1”都举足轻重,各展其长,优势互补,才能共同推动区域繁荣发展。

安徽,在长三角一体化的历程中,由曾经的“旁听生”身份起步,历经“插班生”的蜕变,如今成为“正式生”,始终保持着“快人一步”的奋进姿态,尽显“上进生”的风采。

一路走来,身份与状态的转变,关键在于安徽将习近平总书记的殷切嘱托转化为坚实行动,巧妙地运用改革的手法“解题”“破冰”。

每年安排资金支持皖北打造“6+2+N”承接产业转移平台,支持省际毗邻地区新型功能区加快建设;与浙江、江苏两省达成水生态环境上下游补偿机制;实施“551”重点工程建设和高峰学科建设计划,推动省内高校与沪苏浙优质高校全面合作,构建一流学科联合体……从无到有,从“0”到“1”,安徽政策不断“上新”,改革迈出稳健步伐。

主动靠上去、真心融进去。安徽抓住改革的关键项,种好“试验田”,用改革手笔打通“任督二脉”,既做好“自己的事”,更做好“共同的事”,不断从“有界”走向“无界”,从“向内”走向“向外”,在提升区域发展整体水平和效率中注入了不可或缺的安徽动力。

小智治事,大智治制。一个善改革的安徽,正有力“反哺”着长三角这片活力沃土,不断给我们带来启示和惊喜。

向未来,长三角如何聚力进?安徽坚定作答:改革是关键驱动力。对此,安徽省委的施策方向无比清晰——打破行政壁垒,提高政策协同,强化制度创新集成,加快基础设施互联互通,在促进资源要素优化配置和顺畅流动上实现新突破。

向“制”要动力,安徽不断打出政策对接、产业协作、交通互联等“新攻势”,深度释放着空间优势、制度优势和市场潜力。

发展不止步、改革不停顿。从摁响改革春雷的小岗精神,到新征程上激荡敢闯敢试的改革气概,“破冰”的先导作用在安徽持续放大。

一体联动,巨龙飞舞。一盘棋、一条心、一股劲,凝心聚力再出发。在“温州之约”的见证下,长三角“1+1+1+1>4”的“融合效应”愈发凸显,长三角“高质量+一体化”发展模式的崭新气象,正蓄势待发,呼之欲出。

动能何处来?下好创新“先手棋”

“新”意涌动,动能澎湃。

12分钟,温州的轴承、上海的控制器、宣城的外壳、苏州的谐波减速机等,精准集成为一台“全长三角造”工业机器人,走下产线;

日前,来自长三角三省一市的长三角种业创新实验室联盟“露面”,28家实验室同心育“芯”,以科技赋能大国粮仓建设;

纵观G60科创走廊,从上海松江发源,“链”起三省一市九城的16个产业联盟、12个产业合作示范园区,创新要素高效对接、加速涌动;

……

长三角何以“新”?联合创新、彼此成就!

一片黄金地,好汉三个帮。向“新”出发,离不开“三省一市”牵紧手、共攀登。也正因此,创新关键词成为了一年一度长三角地区主要领导座谈会上碰撞和谋思的关键“靶心”。

“谱写长三角一体化新篇章,勇当中国式现代化先行者。”本次座谈会的主题深蕴意涵。当好“先行者”,创新当先行。

创新强劲活跃是安徽最大优势、最大品牌。我们看到,在长三角科技创新的版图中,安徽正积极扮演“先行者”的角色,致力于推动整个区域的科技创新进程一路向前。

从把创新作为最大的政策,到举全省之力打造科技创新策源地,再到坚持“一把手”抓第一生产力、第一动力……这些年来,安徽争当科技和产业创新的“开路先锋”,推动“科技+产业”频繁“出圈”,力促芯屏汽合换道超车,汽车“首位产业”轰出催人奋进的“推背感”,培育而成的科技创新“栽树工程”绿树成荫,创新这盘“先手棋”在皖越下越有节奏和深度。

“科里科气”,合肥人的最新口头禅,科创气息城里城外无处不在;皖江明珠,创新之城,芜湖正全力打造特色鲜明的创新型城市……江淮大地,“新一线城市”、新科技之城拔地而起,在长三角的“拼图”里,来自江淮的创新动力举足轻重。

创新迭代,产业升级,企业是“主力军”。在安徽,几乎每1天就有10家国家级高新技术企业产生。从深耕创新的高新技术企业,到灵活自由的科技型中小企业,再到身怀独门绝技的专精特新“小巨人”企业……安徽把最大的政策让给企业,把最大的便利让给创新,用“舍得”换来创新“家底”更殷实,在长三角形成了显著的优势企业集聚效应。

创新之道,唯在得人。创新链的另一面,是人才链。如果没有人才支撑,创新就失去了基础支撑。

“我们科技企业现在不缺钱,就是缺人才,尤其是高端人才。”企业“成长的烦恼”,安徽深懂。

有呼必应,有求必应!对企业引才实行“一企一策”,拿出真金白银帮助企业破解高端人才引进“瓶颈”。芜湖的“紫云英人才计划”,滁州的“满天星人才计划”,安庆“宜城精英人才计划”……向“智”借“力”,揽人政策比比皆是,创新安徽渐入佳境。

触摸长三角,创新脉搏强劲跃动,国之重器之多、科创成果之丰,令人振奋,也催人奋进。今天,长三角三省一市以不足4%的国土面积,创造了全国近四分之一的经济总量,已经成为中国式现代化的“火车头”。创新跨越的安徽,成为这一“火车头”当中的强劲引擎。

置身于长三角一体化发展大局中,没有局外人,每一个“成员”都肩负着推动创新的重任。

创新安徽,“徽”动未来。安徽厚积薄发、动能强劲、大有可为,肩负创新之责,持续扬皖所长,将科技创新的“最大变量”转变为推进长三角一体化高质量发展的“最大增量”,期待创新的“皖动力”更强更足。

何以立潮头?攥紧开放“金钥匙”

“在长三角落户的企业家是很幸福的”。企业的幸福感,就是区域的竞争力。

站在长三角可全景望世界。一年一度的长三角地区主要领导座谈会,视野不仅在长三角,更在全世界。每一次共识的形成,都推动以更加开放的胸襟拥抱全球、拉近世界,让长三角成为融入世界的重要“桥头堡”、关键桥梁纽带。

谈起开放,靠海沿边的地方自然有着“近水楼台”之便。长三角区域中,安徽不靠海、不沿边,“两不靠”的安徽,要打好“开放牌”,在长三角地区做到与其他省市同步调,则需要付出更多的努力。

开放之门越开越大,开放场景中的“安徽现象”吸引眼球。去年,安徽进出口总额增长7.8%,今年一季度又增长8.6%。进出口总额、实际利用外资增速均高于全国平均水平,“新三样”出口领跑全国,更多皖产优品乘风破浪、扬帆出海。

皖品“走出去”,投资“引进来”,作为内陆省份的安徽,开放提速,广“链”世界,叩开了一扇扇“机遇之门”。

市场好不好,企业的嗅觉最灵敏。大众集团将德国总部以外最大的研发中心落户安徽,并不断追加投资;美国康宁把安徽作为全球规模最大、产品门类最多的生产基地之一……全球500强企业中有92家落户安徽,外资企业近5000家。

投下真金白银,憧憬广阔未来,来自世界的一张张“信任票”,一次次“踏皖行”,见证着安徽的“强磁场”。

行走在长三角,一个感触,焕发很多人的共鸣:“这些年,合肥乃至安徽变得越来越开放、越来越包容,逐渐散发出与江浙沪相同的气质。”

长三角,辐射全国,联动世界,互为一体。“三省一市”各有各的“长”,出口世界、拉动投资、吸引人才,既有合作的广阔天地,也有良性的竞争场景。与江浙沪同“气质”,“合作+竞争”良性互促,安徽不仅为自身带来了繁荣,也让世界更加感受到长三角的独特“磁力”,赋能这一开放区域竞相在“潮头”涌动。

如今,俯瞰长三角,46个开放口岸星罗棋布,港口码头昼夜繁忙,大街小巷“洋面孔”越来越多,生机勃勃的长三角,不仅是改革的“前沿阵地”、创新的“潮头浪尖”,更成为开放的机遇热土。

何以久立潮头?当攥紧开放这把“金钥匙”。借东风、搭平台、抓机遇,拥抱天下客,安徽勇闯天涯,当以更大的世界眼光叩响更广的开放之门。

“来时路”中启迪着经验——“走出去”“引进来”双向奔赴的背后,是政府的理念升级、视野打开。

省委领导带着企业走出国门谈合作,给足政策支持企业出海做生意,海客圆桌会凝聚世界共识,合肥聚力打造国际金融后台服务基地,自贸试验区不断开启“破冰之旅”,中欧班列等一批开放大平台大通道不断搭建……正是靠着一双双“有为之手”,安徽持续做优服务,当好企业的“服务员”,凭着一颗诚心吸引海内外人才和企业安家落户。

实践充分证明,哪里开放生态好,哪里就聚集优势要素,哪里就出生产力。置身长三角35.8万平方公里的每一片土地,都可切身感受到开放的“磁场”。以长三角地区主要领导座谈会为新起点,共同为开放搭台,三省一市责任在肩,尤须乘势而上,久久为功。

立足全局、扬皖所长,借长三角的“东风”、搭一体化的“快车”,发力强化产业双向开放、拓展国际贸易空间、提升开放平台功能,安徽的开放之路必将越走越宽广。

如何圈幸福?为民之心“千钧重”

民生项目“一子落”,幸福场景“全盘活”。

区域板块的“相加”,归根结底是“民心”的“相融”。在长三角地区,“双城记”生活成为常态,人们像候鸟一样的跨城市工作、生活,不再稀奇。

家在无锡,人在合肥,因为跨区域创业,这些年,与朋友联合创业的陈坚像一只候鸟一样辗转于两地,一周一个来回。如今,像他一样过上“双城生活”的“长三角人”越来越多。

不少人说:长三角越来越像是“一座城”。三省一市,“你中有我,我中有你”,像“一座城”的背后,是长三角生活更加便利化的最直接写照。

人们跨区域流动,扎根异地工作生活,既心追“梦和远方”,更关注眼前当下,每天面对的是再现实不过的“柴米油盐酱醋茶”,跨地区看病就医、医保结算、住房保障、送娃上学、证件办理等,桩桩件件都是需要面对的现实问题。

迎着民生需求上,把“高质量”和“一体化”贯穿到民生工作主线,安徽出真招、见实策,让生活“同城化”“品质化”,将民生“幸福圈”越做越大。

打通制度“壁垒”,促进彼此“互认”。从加强与沪苏浙联动,大力推进政务服务“一网通办”,联合上线148项服务,实现37类高频电子证照共享互认;到打通区域隔离,推动只进一扇门,关键小事跨域办理;再到激活数字资源,以更多的“屏对屏”替代跨时空的“面对面”,与沪联合牵头推出长三角政务服务跨省通办远程虚拟窗口……安徽聚焦长三角一体化推进过程中群众关切的就业增收、教育医疗、“一老一小”等民生大事,不断延伸民生互惠“半径”,推动居民服务“一卡通”实现更多“同城待遇”。

进一扇门,办四地事;数据多跑路,群众少跑腿。一个个发生在老百姓身边看得见、摸得着的改变,将长三角民生幸福圈越做越大。

细细看,这些关系群众切身利益的“关键小事”实现便捷办理,每一招都切中群众期待,消除“长三角人”在异地工作、学习、生活的“后顾之忧”,一招一式直抵心灵。

“一卡”畅游长三角,“同城待遇”可感可及,长三角“幸福圈”越来越大,安徽致力于推动民生共享不断取得新突破,在民生领域形成更多有显示度、感受度的标志性成果,这,便是可感可及的“安徽温度”。

民生工作只有连续不断的新起点。随着长三角一体化的脚步持续加快走深,可以预料,人们对长三角“同城待遇”的期待也更高。

何以回应新期待?唯有把屁股端端地坐在老百姓这一边,聚力把惠民生的事办实、暖民心的事办细、顺民意的事办好,说一件、做一件、成一件,加快应用场景建设,把点上的民生诉求变为面上的民生工程,加快把“施工图”变为“实景图”。

“双城”生活,渐渐成景,一颗为民之心“千钧重”。长三角一体化进程中,各项工作千头万绪,民生工作尤须浓墨重彩来书写。

民生分量在安徽沉甸甸,是一切工作的出发点和落脚点。期待全省上下进一步聚焦群众关切的就业、教育、医疗、托育、住房、养老等民生领域新期待,加强民生领域跨区域保障,打破跨省服务行政区划壁垒,“上新”更多服务新场景,为长三角一体化、高质量发展输出更多的安徽经验、江淮样板。

破浪前行

池黄高铁调试列车穿桥而过。池黄高铁联接杭昌高铁,对助力长三角一体化发展具有十分重要的意义。(资料图片)

今天,“长三角人”相聚浙江温州。

自长三角地区主要领导定期会晤机制建立以来,每年的长三角地区主要领导座谈会,都是一次观大势、谋全域、干实事,共绘高质量发展“同心圆”的大聚会。

去年11月,习近平总书记在深入推进长三角一体化发展座谈会上给长三角定出新目标:“推动长三角一体化发展取得新的重大突破,在中国式现代化中走在前列,更好发挥先行探路、引领示范、辐射带动作用。”

一个多月前,中央政治局会议再次强调,要深刻领会党中央战略意图,推动长三角一体化发展取得更大突破,更好发挥先行探路、引领示范、辐射带动作用。

殷殷嘱托,久久回响,化为奋发笃行的磅礴力量。这一年,沪苏浙皖紧扣“一体化”和“高质量”两大关键词,铆足干劲拼经济,勇于担当挑大梁,以不足4%的国土面积撑起了超24%的经济总量,加速形成新发展格局。

面对风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验,长三角以一体化的确定性对冲风险挑战的不确定性,在错位发展中把各自优势变为整体优势,不断谱写长三角一体化发展新篇章。

高度

向科技创新要生产力

2024年,“新质生产力”是长三角的热词。

在中国科学院上海微系统所,钽酸锂异质集成晶圆及高性能光子芯片制备领域取得突破性进展,成功研发并实现可批量制造的新型光子芯片。

在合肥综合性国家科学中心,首次大规模集中推介20项近期可转化成果,如动力电池回收再生技术、高通量智能网络测试仪、肝癌靶向治疗新靶点等。

在紫金山实验室,建立了业界首个6G综合实验室,初步建成了6G端到端实验平台,6G光子太赫兹通信实时传输速率再次刷新世界纪录。

在杭州华大生命科学研究院,发布迄今最完整的肌肉衰老过程单细胞图谱,揭示了肌肉衰老的奥秘,为未来延缓衰老找到密码。

……

新质生产力的起点就是科技创新,长三角不仅因地制宜打造创新策源地,更对接需求、聚拢要素、联合攻关,形成一条多方合力的创新链。

最有名的,莫过于长三角G60科创走廊。这条走廊不仅串起了沪苏浙皖多个城市,更是集聚了大量科创资源,探索科技创新共同体联合攻关合作。

前不久,长三角G60科创走廊举行科创生态建设大会,现场发布了首批量子通信应用场景和卫星互联网产业集群高质量发展行动方案,将率先启动建设量子城域网跨省市互通、推进主要量子密钥分发(QKD)设备异构组网、推进“产业+量子”场景应用。

在这条走廊的创新带动下,九城市的GDP占全国比重已上升到1/15;研发投入强度均值达到3.77%;高新技术企业数占全国1/7,累计增幅超过2倍。

此外,长三角科研机构之间热火朝天的合作也是比比皆是。由国家实验室、国家重点实验室、重大科技基础设施等共同构成的长三角战略科技力量稳步壮大。沪苏浙皖启动实施第二批28个联合攻关项目,其中围绕三大先导产业的关键技术、共性技术等需求,共同布局实施8个攻关项目。

以科技创新开辟发展新领域、新赛道、新产业,长三角凭借着雄厚的产业链基础、丰厚的社会资本和人才储备,成为新质生产力的沃土。

去年8月,“浙产”首颗人工智能卫星升空,可在太空实现语义理解、在轨识别、智能分割、智能压缩、无效数据清洗、大模型推理等,能有效提高遥感卫星运行效率。

卫星升空,背靠的是长三角航空产业链。这颗卫星的研发团队来自浙江大学,太阳能电池和能源系统来自苏州馥昶,空间遥感相机来自苏州吉星天舟,卫星总装、总测及火箭发射等相关配套,则是在上海航天八院完成。

从卫星到新能源汽车,从集成电路到人工智能,长三角产业加速迈向中高端,“向质而行”越来越鲜明,勇当科技和产业创新开路先锋。

深度

向深化改革要执行力

“1+1+1+1”,怎么“大于4”?

从沪苏浙的交界点——长三角生态绿色一体化发展示范区,或许能找到答案。

初夏的微风拂过,太浦河上荡着层层涟漪,一座建筑初见雏形,正是方厅水院。过去,这里“通而不畅、汇而不集”,三地泾渭分明。如今,这幢建筑恰似一粒纽扣,把省市的边缘缝合起来。

去年5月,方厅水院正式开工,一个个问题接踵出现。作为第一个跨域房建项目,没有前车可鉴,按照原有模式,光前期审批类事项就要跑三地三个部门盖三个章,各自分开建设彼此之间可能“打架”。

三地坐下来谈,“携手”意愿都很强烈。示范区执委会搭平台,三地探索建立协商与合作机制,开展联合技术审查、互认审批结果等,不断拓展全流程一体化审批新模式,大大缩短了审批时间,全力推进项目建设。

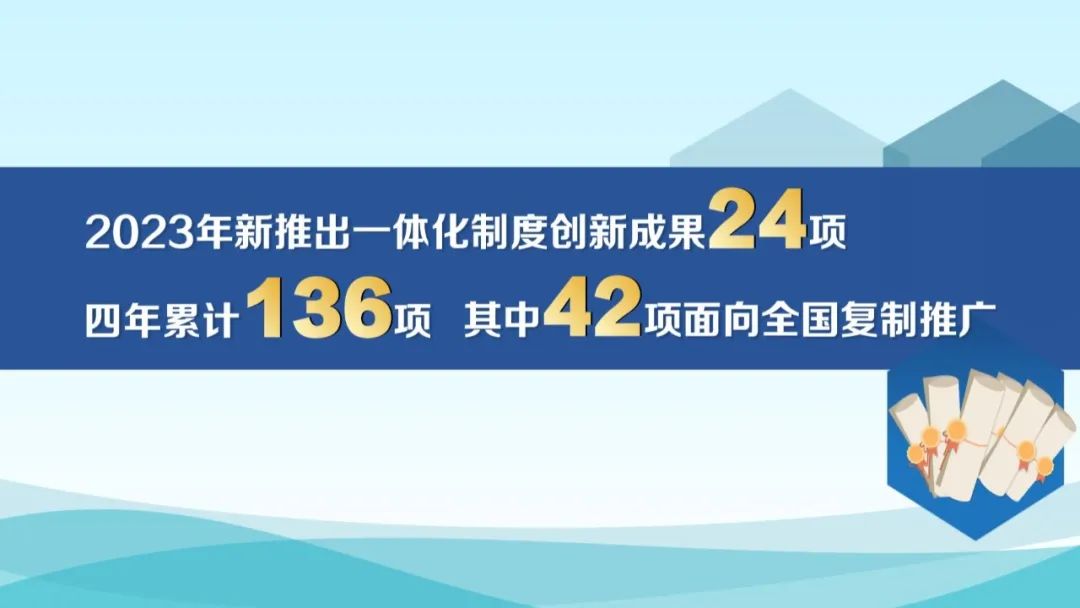

比方厅水院更为可贵的,就是一系列体制机制探索。2023年底,示范区发布制度创新成果典型案例,“方厅水院探索跨省域项目审批新模式”入选。

经过多年不懈探索,示范区已推出136项制度创新成果,其中42项面向全国复制推广,这些制度创新涵盖生态共保联治、要素畅通流动和公共服务共享等多方面。

所有的创新成果,都有一个共同的导向:一体化。

优势互补、共建共享、协同发力,是实现“一体化”的前提和关键,这些已成为三省一市的共识;行政壁垒、同质竞争、经济差距,是阻碍“一体化”的痛点和难题,依然难以摆脱门户之见。正如示范区执委会相关负责人所说,大家先把达成一致的问题解决,分歧之处先搁置研究再不断推进,以此实现从0到1的跨越。

制度创新,最终落脚点放在高质量发展上,总能达成默契——

从水质“对赌”,到排污权交易,再到绿色赋能,浙皖升级跨省流域生态补偿机制,原有单一的资金激励补偿,升级为涵盖水质、上下游产业人才合作的综合补偿。

从竞争对手,到行业同盟,再到链上伙伴,沪苏浙皖在产业链运输协调、龙头企业保链稳链、产业链供需对接等方面加强制度保障,提升长三角产业链供应链韧性和安全水平。

从省际“三不管”,到打通“断头路”,再到共建共享,三省一市签署合作协议,克服建设标准不统一、需求不一致等问题,探索跨省界项目建设的方法路径。

一体化,正向更深层次更宽领域迈进。

广度

向协同开放要竞争力

如果说长江似箭,东临太平洋的中国海岸线似弓,箭与弓相搭处,就是长三角城市群。

3月,2024上海全球投资促进大会上,21个规模大、能级高、带动强的项目现场签约,总投资524亿元。我们悄然发现,长三角正以这种方式深度参与全球产业分工和合作。

佛瑞亚集团看中了上海的汽车产业链,决定在临港新片区设立汽车内饰新工厂;松下集团电子材料项目落户苏州,将引入新产线、打造生产基地,制造业界领先的电子新材料;荣盛石化与沙特阿美达成战略合作,将大力拓展双方在石油化工领域的相关业务;德国大陆集团进一步加大在合肥投资,建设四期项目,总投资40亿元……

向东是大海。一体化发展战略推进以来,长三角放眼世界,在引进高质量外资、推动制度型开放、拓展更广阔市场等方面锐意进取,加快推进高水平对外开放。

不仅要有开放之势,更要有协同之心。

建设虹桥国际开放枢纽,是推动长三角一体化发展战略的重大布局。三年来,虹桥从最初的高铁、航空城市综合交通枢纽起步,逐步导入商务、会展、科创等特色功能,跃升为如今的“虹桥国际开放枢纽”,每平方公里经济密度达4亿元,是长三角地区平均水平的4.7倍。

上海市宏观经济学会会长王思政认为,“大虹桥”已形成“同城效应”,离不开苏浙皖三地的协同共建。比如,上海、昆山两地贯通9条通道,沪苏轨交“双11号线”实现无缝对接,嘉兴、平湖、海盐等积极谋划建设高铁新城,合肥打造国际金融后台服务基地等,极大便利了跨城通勤往来。

长三角自贸试验区联动,也是高层次协同开放的一个典范。创新“长三角海关特殊货物检查作业一体化改革”监管模式、建设长三角国际贸易“单一窗口”、开放共享科学仪器……自长三角自贸试验区联盟成立以来,不断加强交流互动、精诚合作、高效运转,为自贸试验区联动发展和协同创新带来新的机遇。

前不久,南京海关所属苏州工业园区海关查验关员走进快捷半导体(苏州)有限公司车间,对一批集成电路货物实施长三角一体化协同查验。与以往不同的是,这批货物直接运至属地海关监管下的企业产线,无需在口岸海关开拆查验,避免了高新技术货物在口岸开拆后可能出现的品质受损问题。“本地查一次,跨域直过关。”该公司物流经理拍手称赞。

作为外向型区域,长三角各具比较优势的长板,正在凝聚成对外开放的发展胜势。上海的国际港口航运,杭州的网络平台和国际电商,合肥的新能源汽车和前沿科技创新,苏州无锡的战略性新兴产业集群……毋庸置疑,长三角城市群最具实力代表中国参与世界级城市群的竞争。

温度

向民生福祉要凝聚力

如果给长三角一体化画一幅画,是说走就走的旅行,家门口的就医,还是早出晚归的跨省上班,一网通办的便捷办事……不论哪幅民生图景,都让国家战略有了温度。

时空距离缩小,心理距离拉近,这是很多长三角人的直观体会。

四年前的夏天,太湖南畔,沪苏湖铁路举行开工仪式,一举填补太湖南岸铁路的空白,湖州到上海缩短至40分钟。四年后的今天,沪苏湖铁路已完成桥梁工程全线架梁,进入最后的冲刺阶段,年底具备开通运营条件。

长三角一体化发展上升为国家战略进入第六年,“轨道上的长三角”加速驶来,四通八达的轨道交通网络已成为长三角一体化发展的标志性成就之一。

如长三角铁路将首次新增一条超级环线高铁列车,串联多座长三角中心、副中心城市,多个风景名胜区;新建南通至宁波高速铁路(宁波段)建设用地获批,通苏嘉甬铁路取得重要进展;作为长三角首条跨两省一市的快速通勤铁路,沪苏嘉城际铁路水乡客厅站进入实质性施工阶段……截至目前,长三角铁路营业里程超1.4万公里,上海、南京、杭州等城市之间基本实现城际客运高频次短时间通达。

跨省出行如同串门,让长三角人由“好邻居”变“一家人”,“双城”生活逐渐成为一道风景线。

“只要一张社保卡,很多城市都可以通用。”26岁的苏州姑娘黄婕,平时在杭州一家互联网公司上班,周末则是南京一所高校的在读研究生,两座城市穿梭毫无障碍。

马鞍山的胡先生退休后长居上海,因为患有高血压等慢性病,直接到附近上海定点医院,就可以完成挂号、就诊、拿药等,还可以直接刷卡结算,再也不用回老家报销费用。

一张小小的社会保障卡,如今已经成为长三角居民的“通关秘籍”。不论是乘坐公共交通、游览景区,还是异地就医、发放补贴,都可以免费享受“同城待遇”。

浙江省发改委相关负责人透露,经过六年沉淀,长三角现已推动173项居民政务服务事项跨省通办,以社会保障卡为载体实现52个居民服务事项“一卡通”。

民生的温度,幸福的刻度,最终转化为发展的速度,变成一串串上扬的经济数据:今年一季度,沪苏浙皖的经济增速分别为5.0%、6.2%、6.1%、5.2%,经济总量比去年增加3750亿元,占全国GDP约25%,比去年小幅提升。

从“大写意”到“工笔画”,从谋一域到谋全局,长三角同舟奋楫、同频共振,在迈向中国式现代化的光明未来的过程中,必定能创造属于自己的奇迹。

(浙江日报记者 金 梁)

“从一辆氢能冷链物流车的研制过程看,三省一市紧密协作,长三角好比一座大工厂。”6月初,在浙江嘉兴,浙江清华长三角研究院绿色出行研究中心副主任杨祖勇发出此番感慨。

预计下半年,由该团队研发的1000辆氢能冷链物流车,将在长三角和珠三角地区投用。该型车的研发,印证了杨祖勇的话:前期开发在嘉兴,模拟测试在上海,80%的零部件采购不出浙江、江苏、安徽,组装又回到嘉兴——从创新研发到生产制造,长三角各地像在负责工厂的各项工艺,高效协同。

2024年是长三角一体化发展上升为国家战略六周年。科技日报记者通过实地采访调研发现,近六年来,在这片热土上,科技创新共同体加速建设,科技型企业、高校院所跨省跨市协同创新案例星罗棋布,创新成果遍地开花,为产业高质量发展提供强劲动能。

“互通有无”解决产业共性难题

“捷昌线性驱动&科大讯飞”“前进汽车零部件&先临三维”“山重建机&沃朴物联”……走进坐落于杭州萧山的长三角(杭州)制造业数字化能力中心,在其工业软件“超市”内数十个展位上,两两合作的企业标识随处可见,各色产品或场景应用视频琳琅满目。

这一平台,由浙江省企业信息化促进会、江苏省企业信息化协会、上海信息技术研究会、江苏省首席信息官协会共同发起,2022年8月启用。

“展签上的两家企业,分别是制造企业和服务商。他们都是通过中心的‘撮合’达成合作。”长三角(杭州)制造业数字化能力中心主任、浙江省图灵互联网研究院院长傅正说,面对数字化转型过程中信息不对称、抗风险能力较低等共性难题,该中心致力于构筑数字工程服务“蓄水池”。

科大讯飞工业智能事业部副总裁宫韬分享道,他们与绍兴企业研发了声纹质检设备。该设备区别于工人借助扩音器判别,改用机器去“听”,辅以智能算法来判断电机运行状态,可大幅提升质检效率。

截至目前,该中心已成功引入60家智能制造服务商,汇聚了300余个杰出数字化产品,并为2000余家涉及汽车零部件、化纤新材料、机械加工等行业的制造企业提供了服务。

围绕创新一体化,沪苏浙皖四地联合建设的平台已覆盖多个产业领域。2018年以来,由长三角G60联席办牵头,上海松江、江苏苏州、浙江杭州等九地各施所长、优势互补,聚焦生物医药、人工智能等先进制造业产业集群,建立起“1+7+N”产业联盟体系,迄今已经成立16个产业联盟,吸纳了2455家成员单位。

江苏省产业技术研究院副院长、长三角国创中心主任助理郜军表示,创新体系一体化将率先打破行政壁垒,消除无序竞争,促成人才、知识、成果在长三角区域自由流动、高效配置,化内卷内耗为共生共赢。

“联合攻关”培育新质生产力

中国科学技术大学、中国科学院上海技术物理研究所等单位联手,成功研制世界首颗量子微纳卫星;浙江大学牵头,南京邮电大学、河海大学参与实施的“水下直升机”项目,填补我国海洋底部观测平台空白;南京先进激光技术研究院与安徽中科春谷激光产业技术研究院,打造科研创新与成果转化“一条龙”链条……

2018年至2023年,长三角G60科创走廊高新技术企业数量,在全国占比已从1/12攀升至1/7,战略性新兴产业增加值占GDP比重从11.5%上升到15%。

近年来,长三角三省一市在创新生态与协作网络上提质增能,全面推进科技创新共同体建设,为培育新质生产力、参与全球城市群竞争夯实基础。

2023年,长三角三省一市GDP规模首次突破30万亿元大关、同比增长5.7%,占全国比重达24.4%。仅今年一季度,这一区域的GDP就已达7.4万亿元,占全国比重约25%。

浙江省发展改革委副主任陈海涛表示,过去的一年里,三省一市联合开展关键核心技术攻关,共同实施了43个联合攻关项目,并牵头组建了长三角国家科技成果转移转化示范联盟。2023年,浙江与沪苏皖技术交易16928项、金额为941.56亿元。

浙江省科技厅相关负责人表示,未来,浙江将进一步完善长三角科技创新共同体联合攻关机制,聚焦生物医药、人工智能以及云计算、新材料等产业和科技前沿领域;通过摸排梳理三省一市联合攻关的重点方向、重大项目,浙江将凝练形成创新链产业链深度融合协同攻关需求清单。同时,浙江还将支持领军企业联合高校院校、科研机构等跨区域组建长三角创新联合体,整合优势创新资源,强化有组织科研,力求共同催生一批重大标志性创新成果。

(记者江耘 王春 洪敬谱 吴长锋 张晔)

本网讯(通讯员 宗禾 记者 朱胜利)6月3日上午,省委书记韩俊主持召开省委常委会会议,传达学习习近平总书记在5月27日中央政治局会议上的重要讲话精神、对旅游工作作出的重要指示和全国旅游发展大会精神,研究部署我省贯彻落实工作。

会议强调,安徽具有多重国家战略叠加优势,要认真贯彻落实《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》,紧扣“三基地一枢纽”战略定位,找准战略实施的连接点、融入点、突破点,谋划推进一批具有牵引性、支撑性、撬动性的重大项目、重大工程。加强东中部地区省际产业协作,加快发展新能源汽车、集成电路、新型显示等战略性新兴产业,促进产业链上下游有效对接。加强交通基础设施互联互通,加密扩容中部地区连接东部沿海地区的骨干通道,构建跨区域多式联运物流体系,加快江淮运河主要支流航道建设,贯通跨省航道,进一步释放长江黄金水道、淮河等航运潜力。协同推进生态环境保护和绿色低碳发展,持续巩固长江十年禁渔成果,加快推进长江、淮河、江淮运河生态廊道和皖西大别山区绿色生态屏障等建设,不断把安徽的区位优势、资源优势转化为发展优势。

会议强调,要全面加强党对金融工作的领导,压紧压实金融领域相关管理部门、金融机构、行业主管部门和地方党委政府的责任,坚持严字当头,敢于较真碰硬,进一步释放失责必问、问责必严的强烈信号。妥善处置重点领域金融风险,加快完善中小金融机构风险源头防控、风险监测预警和早期纠正、风险事后处置等机制,坚决遏制新增地方政府隐性债务。强化金融监管,严肃查处影响金融稳定、破坏市场秩序、造成重大风险的违法违规问题,推动金融监管真正做到“长牙带刺”、有棱有角,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

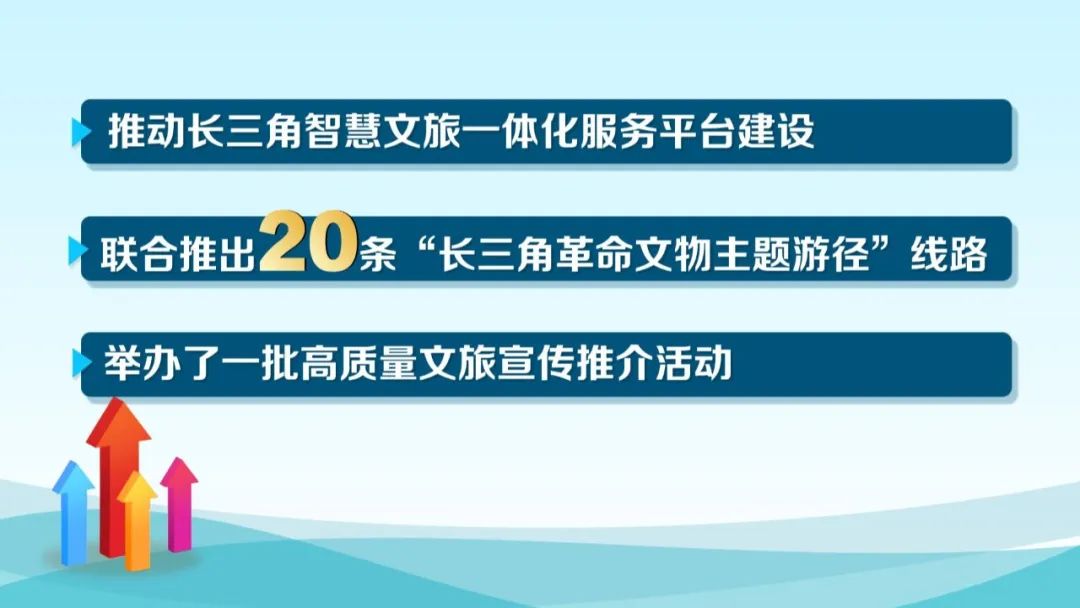

会议强调,要坚持以文塑旅、以旅彰文,着力完善现代旅游业体系,推动旅游业高质量发展取得扎实成效。加快推进大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设,不断创新旅游业态产品。坚持抓投入、抓项目、抓产业,加大双招双引力度,着力引进一批标志性、牵动性的大项目好项目,培育壮大一批文旅龙头企业,推动旅游业提质增效。加快文旅深度融合,深化商文旅、农文旅、体文旅、科文旅、工文旅等多种形式融合,大力发展精品民宿,真正让文化活起来、旅游旺起来、消费热起来。打好安徽文化牌,精心筹办第十四届安徽国际文化旅游节等重大活动,加快建设高品质旅游强省。

会议还研究了其他事项。

本网讯(通讯员 宗禾 记者 朱胜利)6月3日上午,省委书记、省委国安委主任韩俊主持召开省委常委会会议暨十一届省委国安委第三次全体会议,传达学习中央有关会议精神,审议通过《中共安徽省委国家安全委员会2024年工作要点》。他强调,要深入学习贯彻习近平总书记关于总体国家安全观的重要论述,着眼统筹高质量发展和高水平安全,强化风险监测预警体系建设,有效防范化解重点领域风险隐患,为全面建设现代化美好安徽提供坚强安全保障。

韩俊在讲话中指出,去年以来,全省上下坚决贯彻党中央决策部署和省委工作要求,深入践行总体国家安全观,在责任落实、体系建设、风险防范等方面取得了新进展、新成效。要把维护国家政治安全特别是政权安全、制度安全放在第一位,加强意识形态等领域风险隐患排查,对容易诱发政治问题特别是重大突发事件的敏感因素、苗头性倾向性问题,做到站位高、眼睛亮、见事早、行动快。要持续加强经济、科技、社会等领域风险防范,筑牢抵御风险的铜墙铁壁。要加强大数据监测分析等技术手段建设和应用,经常性开展模拟推演和实战演练,加快构建全域联动、立体高效的国家安全防护体系。

韩俊强调,国安工作是一项系统工程,要强化统筹协调,进一步完善领导体制,细化具体措施,推动协调机制规范化高效率运转。要健全国家安全督查考核、巡视巡察机制,推动各地各部门把防范化解本地区本领域风险的责任落实到位。要加强党委国家安全系统力量配备,构筑坚强有力的国家安全人才队伍支撑。