“过去没人要的秸秆、树枝等农林废弃物如今变得很抢手,我们把它制成菌棒种植黑木耳,一亩地的产值能有4万元。”近日,在安徽省望江县凉泉乡太华村菌棒加工基地内,太华村党总支书记徐善宏正忙着指挥工人们调试设备。

太华村地处长江中下游平原,气候湿润,得天独厚的地理环境很适宜黑木耳生长。

太华村黑木耳种植基地。人民网记者 高飞跃摄

“去年,我们村先行先试,栽种了10余亩黑木耳菌棒,当年就给村集体带来了近20万元的收益。”徐善宏说,小小黑木耳,成为当地乡村振兴的“制胜法宝”。

附近村子看到太华村尝到甜头后,纷纷来考察,决定联合发展黑木耳产业。在太华村的带动下,目前,凉泉乡黑木耳种植面积已突破50亩。

走进太华村菌棒加工基地的生产车间,自动化机械设备高速运转,一个个菌棒通过传送带有序送出,被工人们码放整齐后送往仓储间。

“以前基地用的是半自动制棒机,需要安排专人放置菌袋,工作效率低。如今菌棒的订单越来越多,为满足生产需求,我们购置了新的全自动化设备,生产效率大幅提升。”徐善宏说。

近几年,为加快推进乡村振兴工作,凉泉乡按照“一村一品”产业发展思路,因地制宜积极谋划特色产业。目前,太华村黑木耳种植产业采用“村集体+合作社+农户”的运作模式,带动100余户农户增收致富。

“黑木耳产业发展好,我们的干劲也更足。在基地务工,活不累、钱还不少挣,能在家门口找到这么称心的工作,非常满意。”太华村村民郭俊霞谈及如今的好日子,脸上露出笑容。

“做好‘土特产’文章,有利于持续促进农业增效、农民增收。”凉泉乡有关负责人介绍,下一步,将进一步延伸黑木耳产业链,逐步形成了集菌种研发、菌袋生产、产品加工、市场营销、废弃菌袋回收利用于一体的全产业链发展模式。

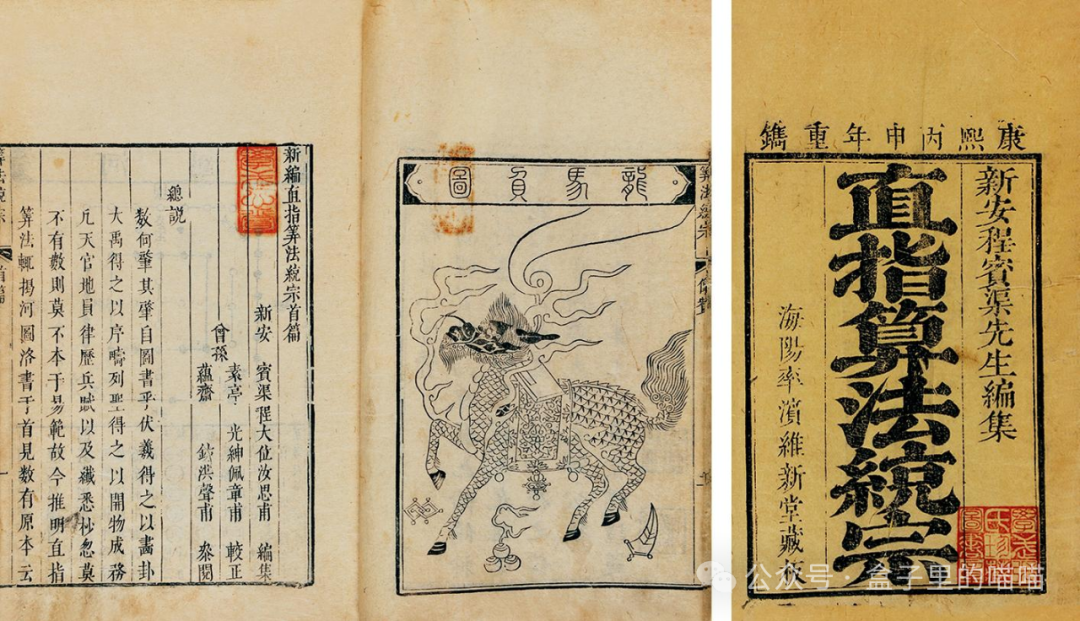

坐落于皖南的程大位珠算博物馆

令人眼花缭乱的各式算盘

诉说着属于珠算的黄金时代

明代的圆八卦算盘

总共由50个档 300颗珠子构造而成

寓意圆满团圆

首先它可以计算比较大的数学题

如开平方开立方等

其次它放在桌子上

四个方向的人可以同时使用

在计算的时候能够循环

永无止尽地算下去

程大位是明代著名的数学家

被称为一代珠算鼻祖

他编纂的《算法统宗》

在中国数学史上占有重要的位置

是集大成的一本巨著

书中详细概括了算盘的运算口诀

规范了算盘的使用方法

完成了从筹算到珠算的转变

程大位生活的时代处于商贸繁盛的明朝中后期

古徽州孩童的童子功即为毛笔字和打算盘

良好的学习氛围

培养了他们坚韧不拔的精神和终身学习的理念

徽商之所以取得如此辉煌的成就

不仅得益于文化底蕴和商业理念的传承

更是源于在不断的学习和实践中勇于创新

牢牢抓住历史机遇

对后世产生了深远的影响

明朝末年

日本人毛利重能将《算法统宗》译成日文

开启了日本珠算的先河

清朝初年

《算法统宗》又传入朝鲜、东南亚和欧洲

成为古代东方的数学名著

其持久而广泛的影响力

在世界数学史上都是罕见的

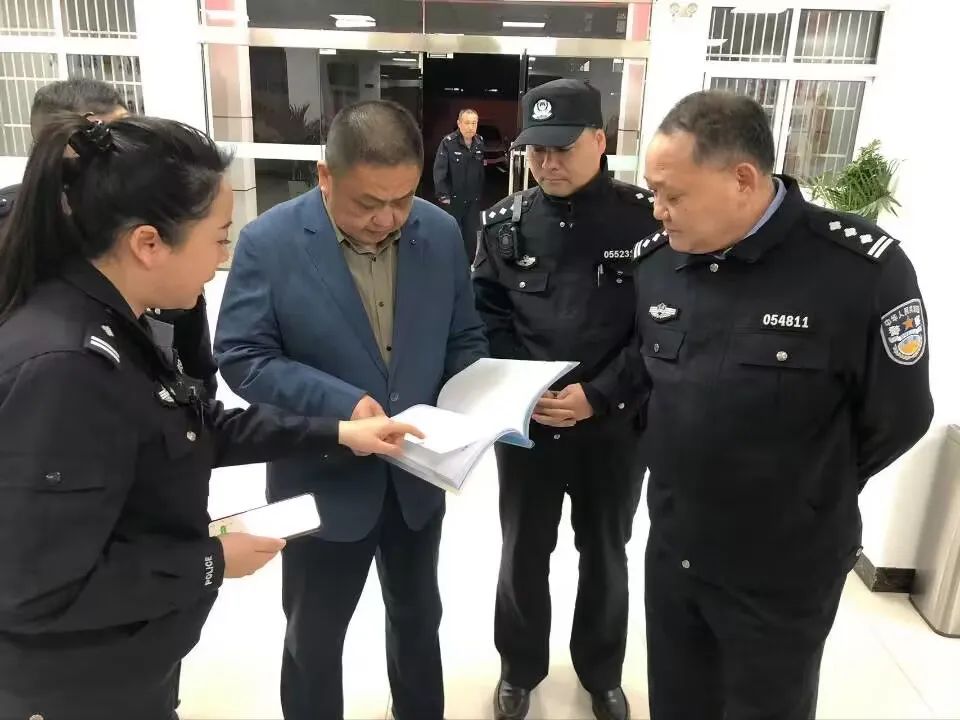

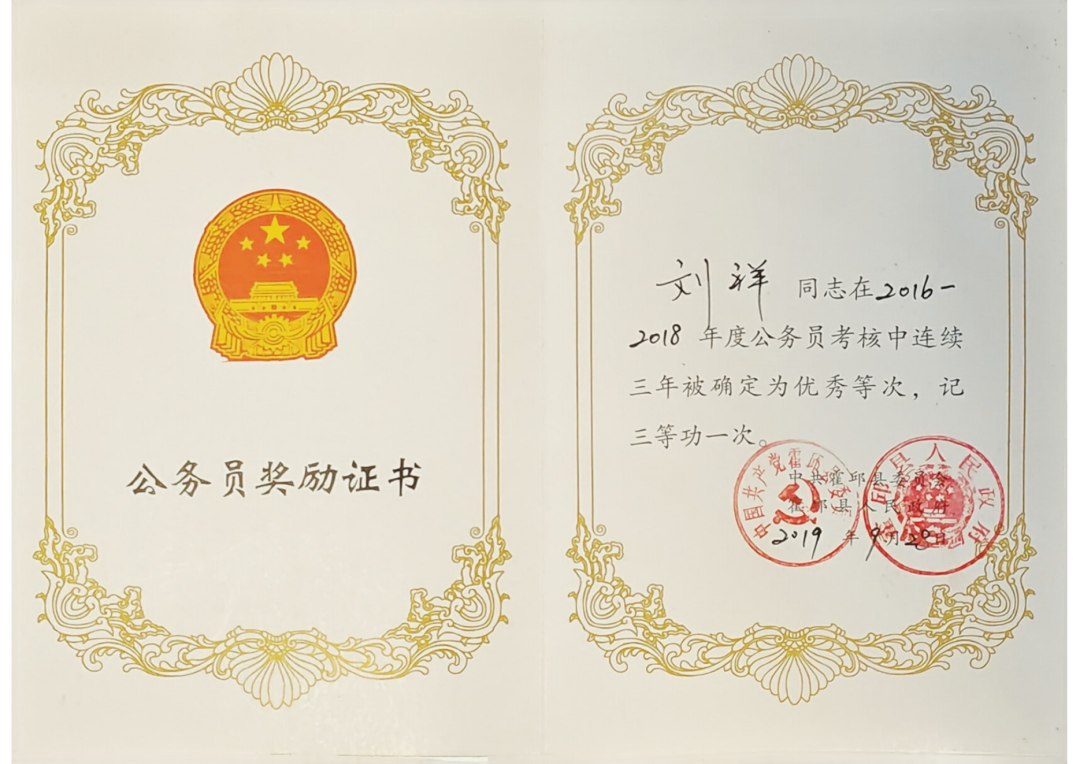

今年春节前夕,霍邱县公安局党委委员、县纪委监委驻公安局纪检监察组组长刘祥因突发疾病倒在了自己的工作岗位上。参加工作28年来,刘祥坚守在审判执行、巡察监督、执纪执法等平凡工作岗位上,忘我工作直到生命的最后一刻,他用担当和忠诚诠释了一名共产党员的初心和使命。

霍邱县公安局机关纪委书记、警务督察大队大队长 吕金红

23日下午4点的时候,我们准备临时决定召开一个廉政谈话会议,临到开会的时候,我先后打他三次电话都没有接,敲门也没有人应答。我们把门推开以后就发现,当时刘组长就昏倒在椅子上面,连忙拨打120抢救。

刘祥再也没有醒来,生命定格在49岁,甚至都没来得及和老母亲、妻儿、同事作最后的告别。

回顾刘祥的职业生涯,无论是在霍邱县法院,还是进入霍邱县委巡察办担任副主任,或是后来担任派驻县公安局纪检监察组组长,他始终保持扎实的工作作风和浓厚的为民情怀。2019年10月,刘祥调任县委巡察办副主任后, 他经常带着问题直达基层,深入一线,探索巡察延伸模式,将巡察监督具体化、精准化。

霍邱县纪委常委、县委巡察办主任 陶长俊

刘祥同志在2019年至2022年间,共参加了6轮县委巡察。对于下基层、走访群众,到项目工地现场复核这样的重要工作,他总是勇挑重担、主动承担下来,亲力亲为、深入一线、认真核查,每轮巡察工作他都能发现有价值的问题和问题线索。

自派驻县公安局纪检监察组以来,近一年时间里,刘祥共查办各类信访举报及问题线索43件。他将信访件办理与解决群众诉求结合起来,在办理信访中热心为群众解难题、办实事,赢得了群众口碑。

霍邱县公安局民警、二级警长 姚成龙

刘组长经常告诉我们群众身边无小事,他对待信访投诉非常重视,对待每一名信访投诉人都认真接待,热情解答。

2019年11月,在“背包式”巡察中,刘祥走访发现范恒军全家一直居住在肉厂一间简陋房内,生活环境较为恶劣,便立即向巡察组汇报,并会同县房管局一起寻求最佳的解决办法,在寒冬到来之前,终于解决了范恒军和另外3户困难群众住房问题。

2020年5月,刘祥参与对皖西经济技术学校的巡察,他根据一封求助来信,推动学校解决了一批困难学生的生活问题。

皖西经济技术学校党委副书记 来春富

在巡察组的推动下, 在全校范围内进行排查,核定了20余名当时虽不属于建档立卡贫困户家庭,但确有实际困难的学生,并通过减免住宿费、书本费,提供生活补助,安排假期勤工俭学等方式提供帮助,使他们最终能够顺利完成学业。

“细心”“认真”,是工作中的刘祥给大家留下的最深印象。在霍邱县公安局警务保障室的档案柜里,记者看到不少票据上都贴有彩色的便签纸。红色便签上注明了账目中出现的小问题,并提出了整改意见,这是刘祥对县公安局的财务账目进行监督的过程中留下的。

霍邱县公安局警务保障室一级警长 耿俊红

刘组长给我的印象最深的就是工作太细致了。我们也跟他学会了,准备了很多这种彩色的标签,提醒我们工作中各类需要注意的事项。

霍邱县公安局机关纪委书记、警务督察大队大队长 吕金红

霍邱县委第一巡察组组长 黄军

用奋斗诠释初心和使命,刘祥走过的每一个脚印,都践行着对岗位的恪尽职守、对事业的无比热爱、对党的无限忠诚。3月23日,刘祥同志被霍邱县委追授为“霍邱县优秀共产党员”,4月22日,被六安市委追授为“六安市优秀共产党员”。

霍邱县纪委常委、县委巡察办主任 陶长俊

刘祥同志就是一名普普通通的纪检监察干部,但他用平凡的一生践行了一名共产党员的职责使命,用实际行动和工作成效展现了纪检监察干部忠诚干净担当的政治品格,他的事迹和精神将一直激励大家继续前行。

编后话

平常时候看得出来,关键时刻站得出来,危急关头豁得出来。这是刘祥的人生写照,28年来,刘祥扎根基层,始终坚定理想信念,坚守共产党人精神追求,胸怀党和人民利益,充分展现了新时代老区党员干部牢记初心使命、勇于担当作为的时代风采。

来源:六安新闻联播

“爸爸,别忘了放学来接我!”

“儿子马上就要大学毕业了,说好的一起旅行,什么时候能去?”

……

今年春节前夕,霍邱县公安局党委委员、县纪委监委驻公安局纪检监察组组长刘祥工作比平时更忙了,经常需要加班加点。“等忙完这一阵子再说”成了他的口头禅。谁曾想到,他竟再也没有机会兑现这些曾和家人许下的诺言。

2024年1月23日16时50分许,刘祥因突发疾病倒在了自己的工作岗位上,年仅49岁。参加工作28年来,刘祥在审判执行、巡察监督、执纪执法等平凡工作岗位上做出了不平凡的成绩。他用担当和忠诚诠释了一名共产党员的初心和使命,也用生命完成了最后一次坚守。

3月23日,刘祥同志被霍邱县委追授为“霍邱县优秀共产党员”。4月22日,刘祥同志被六安市委追授为“六安市优秀共产党员”。

生命定格在工作岗位上

刘祥爱学习、爱钻研,敬业心强,认真负责,业务能力强,工作亲力亲为,为尽快完成任务,他经常加班加点,任劳任怨,直至生命最后一刻还在忙于工作。

2019年10月,刘祥调任县委巡察办副主任后,他对如何将巡察监督具体化、精准化,延伸到基层一线、群众身边,进行了深入的思考与探索,凭借一副大脚板行走在田间地头,辗转于村头巷尾,探索巡察延伸模式,使巡察工作靶向聚焦、精准发力、富有成效。同事们都说,“刘主任善于思考、干事认真、责任心强,没有他干不好的事。”

在监督执纪工作中,他总是直达基层,深入一线,扑下身子,实时擦亮监督“探头”。为了一个监督事项,他能够连续几日跑遍县里所有基层派出所,为了案件查办连续几周加班加点,白天忙监督、查办案件,晚上在办公室撰写报告到深夜。同志们不忍心看他如此透支身体,劝他多注意休息,他却说:“干我们这行工作的,就不容眨眼,才能盯紧看住,工作虽然累一点,但我还能挺得住。”

马不停蹄,连续作战,从不叫苦叫累是刘祥同志的一贯工作作风,“好的,我来办”“可以,我尽快完成”,这是他雷厉风行、担当作为的见证,大事认真办、急事快速办、难事加油干,忠诚干净担当干好本职工作是他用生命写就的“铁军”本色。在去世前的一段时间里,他几乎天天在办公室加班到深夜。刘祥办公桌上摆满的文件资料和案件卷宗印证了他的疲惫。

“再难的事总该有人办,再累的活也得有人干。”这是刘祥生前常说的一句话。在他去世后,很多同志回忆说,每天都能看到刘组长擦肩而过忙碌的身影,有时甚至打招呼时,都是急匆匆地。时至今日,刘祥那个匆匆的背影仍留在许多同事的脑海中。

“优秀共产党员”“好领导”“好同事”……刘祥身上有很多标签,但对家人他却有很多亏欠。与孩子早就约好的旅行,因工作繁忙迟迟未能成行;答应接送小儿子放学,却再也不能出现在学校门口,这些都成为家人心中永远的遗憾。

为老百姓做实事,内心踏实

相比于监督执纪时的严肃目光,刘祥在办理群众来信来访时却是一双和蔼的眼神,他将信访件办理与解决群众诉求结合起来,在办理信访中热心为群众解难题、办实事,赢得了群众口碑。

在巡察工作中,他走村串户,深入群众,深入基层,了解情况,为民解决难题。“能为老百姓做点实事,内心很踏实。”刘祥是这样想的,也是这样做的。

2019年11月,在“背包式”巡察中,刘祥走访发现范恒军全家近年来一直居住在肉厂一间简陋房内,生活环境比较差,便立即向巡察组汇报,提出解决办法。县房管局立行立改,在寒冬到来之前,想方设法解决了范恒军等3户特困群众住房问题。2020年5月,刘祥参与对皖西经济技术学校的巡察,他根据一封求助信,推动学校解决了困难学生的生活问题。2022年3月,在十五届县委第二轮巡察工作中,一个月内,他走访群众200余户,详细了解群众的生产生活情况以及遇到的实际困难,认真听取群众对村干部工作作风、办事能力的意见,整理出巡察反馈意见47条。2022年在巡察县住建局时,收到几户居民关于小区楼顶漏水无人过问的投诉,刘祥立即向县住建局交办,县住建局短时间内就查明了情况,理清了责任,解决了居民的现实困难。

鉴于纪委监委岗位的特殊性,很多人对纪检监察干部有偏见,认为不好接触、更不敢接触,但刘祥在群众眼里并非如此,认识他的人常说:“他是个低调、平易近人、热心帮助群众的好干部……”

据统计,2023年,刘祥共查办各类信访举报及问题线索43件,接待信访群众28人,约谈提醒有苗头性、倾向性问题14人次,处理处分8人,通过耐心细致做思想工作,2名信访人主动息诉罢访。4月份,仅用8天时间,他就解决了一起反映县公安干警滥用职权、错误查封车辆,自2019年以来一直未解决的投诉件。

作为党的干部,无惧无悔

无论是从事基层政法工作还是基层纪检监察工作,圈子小、熟人多都是必须面对的现实。在刘祥工作的这些年,不管身处哪个岗位、分管什么工作,他始终严格按照规定的权限和工作程序履行职责,依法办事。

同在一个县城,亲朋好友遇到一些特殊情况时,会找到刘祥,想通过请客、送礼、拉关系,打通关节。每遇到这些情况,刘祥都耐心地解释,坚决地拒绝。

刘祥曾在霍邱县周集法庭担任庭长,周集镇是刘家的祖居地,刘家又是当地大姓,很多家族宗亲看见自家亲戚到老家“当官”了,都以为有了依仗、靠山,于是经常有人来找刘祥办事。对于合情合理的要求,刘祥热情帮忙、及时解决;对于违背原则的事,他则不徇私情、坚持秉公办事。刘祥的做法原本并无不妥,却引来许多亲戚的不满,有的说要跟他断绝亲戚关系。即使面对这样的“众叛亲离”,刘祥始终从容视之、淡然处之。他曾笑着对妻子说:“虽然干了一辈子司法,得罪了很多人,但我不后悔,因为我是党的干部。”

在日常生活中,刘祥一直朴实低调,穿着朴素,从未见他穿过名牌。上班总是骑着一辆旧电瓶车,在乡镇工作时骑着摩托车。多年来,他就是这样,始终如一地克己奉公、清正廉洁,保持一名共产党员的本色,一身正气,两袖清风。

刘祥走了,未竟的事业仍在继续。监督路上、办案途中、在纪检监察队伍中,在平凡的岗位上,仍有人在紧张忙碌着,像刘祥一样,用奋斗诠释着初心和使命……

采访札记

审判执行、巡察监督、执纪执法……回顾刘祥的一生,无论身处何地,他始终保持扎实工作作风和浓厚为民情怀,用责任担当书写职责使命,用无悔行动践行党员初心,在平凡的岗位上书写了不平凡的人生华章。

平常时候看得出来,关键时刻站得出来,危急关头豁得出来。这是刘祥的人生写照,28年来,刘祥扎根基层,始终坚定理想信念,坚守共产党人精神追求,胸怀党和人民利益。他走过的每一个脚印,都践行着对岗位的恪尽职守、对事业的无比热爱、对党的无限忠诚。可以说,在刘祥身上,充分展现了新时代老区党员干部牢记初心使命、勇于担当作为的时代风采。作为党员干部,我们要以刘祥为榜样,有事不避难、义不逃责的担当,练就独挡一面的过硬本领,以一往无前的奋斗姿态和风雨无阻的精神状态,奋力续写六安高质量发展新篇章。

本网讯(记者 李明杰 许昊杰)近日,全省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议在合肥召开。记者从会上获悉,我省在2023年度国家巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估中,再获“好”的等次。

为了切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,安徽认真落实“四个不摘”要求,2020年以来累计投入衔接资金677亿元,牢牢守住不发生规模性返贫的底线。

我省坚持全面推进网格监测、数据比对、动态管理、精准帮扶和风险防范“五个常态化”,落实兜底式帮扶和开发式帮扶相结合,近七成监测对象返贫致贫风险稳定消除,“三保障”及饮水安全保障水平持续巩固提升。同时,突出产业就业帮扶,做好做活“土特产”文章,纵深推进防止返贫就业攻坚行动;注重“志智”双扶,不断激发内生发展动力。脱贫群众生活水平更上一层楼,人均纯收入从2020年的11659元增至2023年的17872元,年均增幅15.3%。

新华社记者陈诺、赵金正、金剑

深夜里,黑漆漆的坝坡,一道道光柱由远及近,连成一片,一群穿着胶靴的人正一手举着手电筒,一手把着铁锹,埋着头并排走在草丛里。

“有蛐蛐儿叫唤,说明咱堤坝安全着哩。”56岁的陶联合上身湿透,胶靴沾满泥土,他一边目不转睛地盯着地面,一边告诉记者,管涌最有可能出现在坝坡底部的草丛深处。

陶联合是安徽省安庆市宿松县华阳河农场的分场主管,7月1日是他在同马大堤巡堤查险的第4天。

7月1日晚,同马大堤上,华阳河农场的职工在巡堤查险。新华社记者陈诺 摄

安徽宿松,八百里皖江之首,同马大堤自西南向东北,蜿蜒于长江北岸。6月30日,安徽长江干流全线超警戒水位。同马大堤成为此轮长江中下游汛情的“晴雨表”之一,这里的长江汇口站水位以每天20厘米的速度上涨,此时洪水已经没过低矮的小树,直抵大堤的“腰部”。

6月29日凌晨,同马大堤启动Ⅲ级防汛应急响应,近千名干部群众被动员起来,爬上大堤,开始日夜值守。每4个小时,他们就要在所负责的坝坡上走一趟,虽然只有一公里,但这样拉网式排查,看得仔细,来回要耗上40分钟。

69个插着党旗和国旗的帐篷,立在同马大堤宿松段60余公里的堤顶,串起了一道“人防”长城。47号帐篷,是陶联合和10余个同事们的“烽火台”。

两张行军床、两台电扇、一张桌子、几把椅子就是帐篷里的全部家当。“堤上的蚊虫咬人不松口,我们都不敢开灯。”一盏昏暗的节能灯下,巡堤回来的陶联合说。

记者走下大堤,迎面遇上了正在夜间巡查的张勇刚。他是宿松县水利局局长,也是防汛指挥部的副总指挥,指挥部就设在堤旁,此时灯火通明。

应急物料准备好了,巡查人员持续集结,备用安置点安排到位……张勇刚掰着手指向记者历数这几日马不停蹄的工作,“群众转移安置已经开始,明天打算去外护圩看看。”

“根据预测,7月5日后,水位可能会缓降。”他声音沙哑,语气却坚定,“咱们就是和洪水抢时间,江水涨不过抗洪的决心。”

夜深了,雨停了,江水正静静地流过。

人才聚,则事业兴。

几年前,海归博士李永军回到家乡天长市创业,建设智能微电网基地。天长市不仅为李永军团队争取到1000多万元的天使资金和省科技重大专项资金支持,还助其对接中国科学技术大学、东南大学等高校,引进技术人才。

目前,李永军团队从创业之初的5人团队发展成拥有3家分公司、10名博士、25名硕士、近200名本科生、过百项各类专利的集团,在智能微电网领域处于国内领先水平。

引进一个杰出人才,往往能带动一个关键技术的突破、一个重要学科的发展,甚至一个新兴产业的腾飞。李永军的经历,是我省人才引进工作成效的一个缩影。

近年来,我省以更宽广的视野在全球揽才,对于顶尖人才给予“顶尖支持”。聚焦量子信息、聚变能源、深空探测等重点领域,我省实施战略帅才“徽萃”项目,对来皖顶尖人才赋予研究方向、平台设置、团队组建等方面高度自主权,“一事一议”给予科研支持。

精准定位人才需求,对有效开展人才引进来说十分重要。我省完善按图索骥、定向招引机制,围绕新能源汽车、新一代信息技术等产业,摸排掌握全省945类重点岗位23.52万名人才需求,集中编制人才图谱、发布需求清单,持续开展“人才安徽行”“招才引智高校行”等系列活动,推进百万大学生兴皖、万名博士后聚江淮、科技领军企业培育建设等行动,加大海外高层次人才引进力度,吸引更多优秀科技人才来皖创新创业。2023年,我省新增各类人才95.5万人,人才总量突破1270万。

蓬勃发展中的安徽,对人才数量、质量、结构的需求是全方位的,不仅要从外部引进人才,更要提升人才自主培养水平。

我省调整优化高校学科专业布局,新建高峰培育学科76个,增设人工智能、集成电路等经济社会发展急需的学科专业点314个,省属高校服务十大新兴产业的专业点占比接近60%;抓好卓越工程师、高技能人才培育,深入推进职业教育、技工教育改革,搭建以公共实训基地为平台、市场化运作的岗前培训机制,打造一支技术精湛的“江淮工匠”队伍。

我省创新用人机制,打破智力流动壁垒,树立项目用才、岗位用才、柔性用才等理念,营造人尽其才的良好生态。每年从高校选派200名左右工科教师到企业挂职担任企业技术副总、技术顾问等,直接参与企业生产和研发,成绩作为职称评审、职务晋升、表彰奖励的重要依据;从企业遴选200名左右优秀工程人才到高校担任产业教授、客座讲师,不断激活人才引擎新动能。

近日,阿凡替物联网杭州有限公司董事长沈卫星决定将公司“搬”到宿州。既不用离开杭州,也能享受宿州的政策,“宿州·杭州科创飞地”为他提供了“成果研发在杭州、转化孵化在宿州”的两全其美方案。

此前,宣城市、池州市也分别在上海松江长三角G60科创走廊设立了科创中心。“到有凤的地方去筑巢”,近年来,后发地区到发达地区布局建设“科创飞地”借智引智,成为一种新风向。

人才的流动流向往往影响着发展的格局和质量。我省建立更为灵活的人才管理机制,打破身份、学历、人事关系等因素制约,不求所有、但求所用。按照“柔性合作—共享共用—全职引进”思路,我省大力引进国内外优秀工程师人才,打造形成“星期天工程师”“轨道工程师”等柔性用才模式。

人才竞争,归根结底是人才生态的竞争,管理服务是人才生态重要组成部分。我省人才工作职能部门充分发挥作用,管在关键处,服务到心里,持续开展精准化、有温度的人才服务。

我省坚持实绩评价,试点开展“按薪定才”,将薪酬待遇、获得投资额度、工作履历等作为企业人才层次认定和待遇兑现的主要依据;突出主体评价,先后授予125家高校科研院所、8家医院、25家企业和3家商协会职称评审权限;开展多元评价,急需紧缺人才由2名同专业领域正高级及以上职称人才推荐即可进入高级职称评审程序。

强化数据赋能,我省完善省、市各级“一站式”人才服务平台,用心用情用力解决人才创业融资、落户安居、医疗保健、子女教育、配偶就业等方面的现实问题,让人才在安徽安身安心安居安业。

■ 本报记者 班 慧

央广网合肥7月2日消息(记者鲍玉婵)在江淮分水岭的怀抱中,有一个曾经贫瘠的村落——安徽长丰县义井镇红桥村。而今,这里绿意盎然,生机勃勃,村民们的脸上洋溢着幸福的笑容。这一切的改变,离不开一位被乡亲们亲切称为“三牛”书记的领头人——孟凡余。

心系村民的“三牛”书记孟凡余(赵陈博蔚摄)

毅然返乡,他,甘为孺子牛

义井镇红桥村曾是长丰县重点贫困村之一,地处偏僻,缺水易旱,种地种不出几个钱,养家糊口都困难。也正是因为受够了这里的贫穷,2012年,事业有成的孟凡余毅然放弃城市的繁华,选择“跳回农门”,回到红桥村,肩负起带领乡亲们脱贫致富的重任。

刚回到红桥村时,红桥村党组织软弱涣散,发挥出的作用极其有限,甚至一到年底,都有一群人到村委会来要钱,村委会不敢开门,上班时间都要把门锁起来。这可怎么树立起让群众信任的形象呢?孟凡余知道这种情况后,默不作声地从公司拿了十几万回来把村里的账结了。

而面对村民的质疑和不解,孟凡余没有退缩,他逐户走访,了解群众疾苦,甚至自掏腰包为贫困户送去温暖。在他的心中,群众的利益高于一切,他像一头默默耕耘的孺子牛,用真情和汗水浇灌着这片贫瘠的土地。在他的坚持下,群众的心渐渐暖了起来,“信任”的种子在群众心中悄然扎根。

基层的工作千头万绪,想要发展好,需要付出更多的努力。面对发展过程中的种种困难和挑战,村“两委”成员有时会情绪低迷。为了调动村“两委”干部的积极性,孟书记每天都会早早来到村委会食堂,炒上一锅蛋炒饭,然后挨个给“两委”干部打电话,让他们过来吃饭。每天早晨的这场早餐会上,孟凡余会与大家说家常,聊心里话,鼓励大家在工作上再接再厉,尽自己所能把大家的情绪调动起来。这一碗碗蛋炒饭,凝结着孟凡余对“两委”的期待,对红桥村的期待。慢慢的,大家的工作状态越来越好,干事的劲头越来越强劲,一个坚强的红桥村“两委”干部队伍建立了起来,大家聚合起闯的干劲,拼的意志,共同吹响起攻坚克难的号角。

孟凡余和乡村干部交流沟通(赵陈博蔚摄)

筚路蓝缕,他,甘为拓荒牛

面对红桥村的贫困现状,孟凡余没有坐以待毙,而是化压力为动力,成为了一名勇于开拓的“拓荒牛”。他深知,土地是农民的根,也是增收致富的基础。

2018年底,以“高标准农田建设”为契机,孟凡余他带领村“两委”班子,通过土地流转、成立村土地股份合作社等方式,建立村级股份经济合作社,流转5700亩高标准农田,统一经营,村民入股分红,实现了土地的集约化经营。

功夫不负有心人,改革的结果振奋人心。2019年,红桥村集体经济收入增长到73.8万元,累计发放收益分红113.73万元,人均分红达533元(除去土地租金400元),并通过入股分红、务工就业、收益分配等方式,带动贫困户64户,户均增收2000元以上。

红桥村从一个薄弱村成为了经济强村,探索出了一条红桥之路,“党建引领、土地到村、规模经营、利益共享”的红桥模式成为了全市学习的经验。2023年村集体经济经营性收入达1000万元。

“红桥之路”的终点是共同富裕,这条路起初并不平坦。在土地整治工作中,要将田地里的老坟迁到新建的公墓去,很多村民觉得这是祖坟,不愿意迁走。孟凡余身先士卒,主动带头迁坟,并带领“两委”成员一个个到村民家里宣传政策,做思想工作。走破了鞋,磨破了嘴皮子,终于争取到了村民们的理解和支持,仅用45天就完成了迁坟1200余座的艰巨任务。

土地统一流转经营后,当季就种植了大豆,为了缓解村“两委”经营土地的压力,孟凡余带领村干部不断尝试,创新发展路子。2020年,红桥村种植的油菜、小麦、高粱等经济作物喜获丰收,村集体经济收入突破150万元。

今年,红桥村有了自己的农事服务中心,第一季的小麦和油菜刚刚丰收,高粱和玉米也已经冒出了新芽,一望无垠的田野预示着丰收,以“红桥经验”为内核的发展模式在全县推广,开花结果,奏响乡村振兴路上奋斗的赞歌。

孟凡余向记者分享葡萄丰收的喜悦(赵陈博蔚摄)

鞠躬尽瘁,他,甘为老黄牛

2019年,在红桥村的土地流转到村,村里为改良土壤质量,种植了5000亩大豆。到了收割的时候,孟凡余坚持在一线组织收割,带头劳作,晚上更是收割到夜间2点。收割期间有住在附近的群众来捡掉落在地里的黄豆,孟书记便带领村“两委”全天24小时都在田间维持秩序,确保不发生任何安全事故。

黄豆一旦收割就必须抓紧晾晒,村里的广场和封闭道路上堆满了晾晒的黄豆,但天有不测风云,天气预报说凌晨5-6点有大雨,晾晒的黄豆都没有归仓,如果不赶在下雨前将黄豆归仓,村集体便会遭受重大损失。心急火燎的孟凡余带领村“两委”干部及党员都在争分夺秒地把晾晒干的黄豆归仓,眼看着大雨欲来,仅凭十几个人根本完不成这个工作,看到他们拼命的身影,村里的群众坐不住了,“书记为了我们都晒黑了,我们也不能干看着!”有人用自己家的电瓶三轮车帮忙运输,有人自带农具帮忙装车,大家共同发力,拧成了一股力量强大的战力绳。凌晨5点,经过了所有人整整一夜的努力,所有的黄豆顺利归仓。孟凡余看着满仓黄灿灿的豆子,看着劳累了一夜的干部和群众,孟凡余眼眶红了,“大家都辛苦了。”一句话字短意长。6点,倾盆大雨哗哗地下了下来。

2020年的雨季来得太过突然且迅猛,刚刚种下去的高粱地里积满了水,时间一长高粱会绝收的。还在合肥洽谈合作的孟凡余得知了这个消息,立刻冒雨从合肥连夜驱车赶回村里,布置应急防汛工作。到高粱地查看情况时,他说:“要赶快组织排汛工作,不能让群众的利益受损,土地既然被我们流转过来了,我们就要对老百姓负责,绝不能让大家蒙受损失!”说完,便自己披上雨衣到田里排水,穿着鞋不方便干活,他索性脱了鞋子,光着脚干。

这场大雨连续着下了好些天,庄墓河水位暴涨,不少村庄都有淹没的风险,镇党委、政府迅速组织干部转移群众,孟凡余依然是冲在了第一线,在转移群众的过程中,能走的就扶着走,常年卧床的就背在背上带他们转移,一定要保证村民的生命安全。背了不知多少人,汗水和雨水早已经湿了全身,当得知最后一个群众安全转移后,孟凡余才松了口气,一下子瘫倒在了地上。

又是一年雨季,红桥村早早地做好了防汛和排涝的准备工作,有了雨水的滋润,田里的高粱苗一天比一天高。孟凡余仍是鞠躬尽瘁,身先士卒地冲在一线,他的脚下是红桥村的泥土,心中是对党不变的信仰,手上是使不完的牛劲,脑中是一个个乡村振兴的妙方,而身后,是一个共产党员为民情怀闪耀的光。

《 人民日报 》( 2024年07月03日 第 10 版)

本报合肥7月2日电 (记者韩俊杰)2日上午,安徽省委、省政府举行2024年第三批重大项目开工动员会。本次开工的重大项目共有507个、总投资4105亿元,年度计划投资716.2亿元,项目数、总投资额分别比今年第二批增加22.2%和27.9%。

本次开工的重大项目涉及制造业、服务业、基础设施、社会民生等多个行业领域,呈现出规模体量大、项目结构优、带动作用强等特点。其中,制造业项目年度计划投资占67.5%,包含新材料领域项目61个、新能源汽车产业项目47个、高端装备制造项目41个、新一代信息技术项目23个。

安徽深入实施有效投资专项行动,推动全省投资运行开局平稳,有力促进产业结构调整和实体经济壮大。今年1至5月,安徽固定资产投资增长3.6%。其中,制造业投资增长20%,连续28个月增速超过18%。