随着消费升级和生活水平提高,不少人选择家电、汽车以旧换新,日益完善的政策体系不仅让资源得以循环再利用,也激活了新的消费潜力。

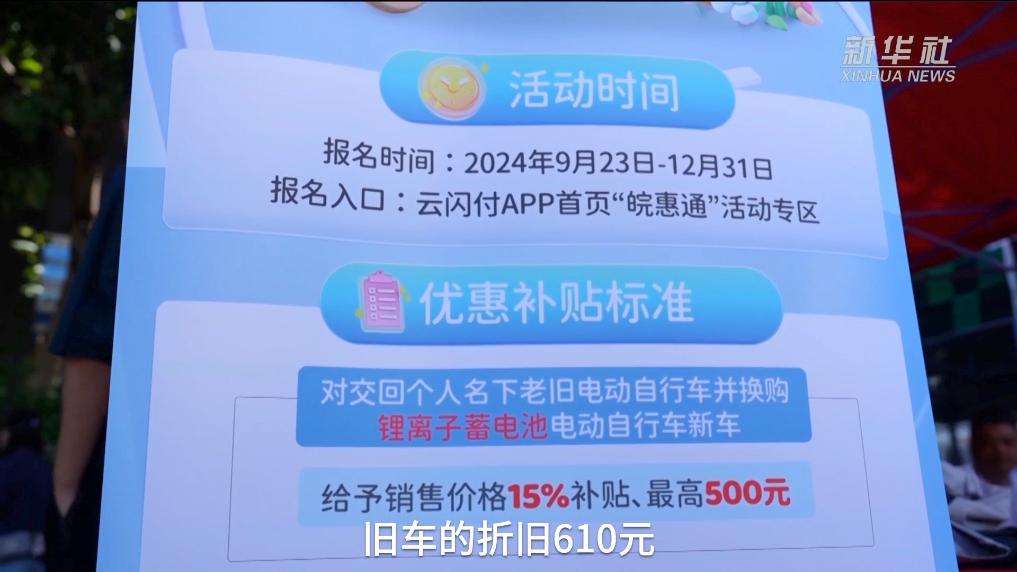

近日,安徽省暨合肥市电动自行车以旧换新行动正式启动。活动现场,该省第一辆以旧换新补贴电动自行车售出,消费者楚航享受到这次政策带来的优惠共计1210元。

时间:2024-10-08 11:42

来源:新华网

中安在线、中安新闻客户端讯 历经千锤百炼,受尽水深火热,从青檀皮和沙田稻草中,蜕变一张“千年寿纸”。

闯过枪林弹雨,经历风云变幻,在风雨兼程和砥砺前行中,绘就一个“发展奇迹”。

安徽泾县,这座藏在皖南山水画卷中的小城,每一寸土地都镌刻着不朽的红色记忆。新四军的足音依然在耳边回响,曾经的红色故里凭借改革创新、实干笃行,在新时代闯出了一条高质量发展的蝶变之路。

一处旧址

红色故里传承革命精神

“村前叶子河,有座叶挺桥。桥下流水唱歌谣,思念也迢迢……”这首歌唱的是位于泾县云岭镇的叶挺桥。

80多年前,云岭镇迎来了新四军部队。巍巍大山用质朴坚实的胸怀拥抱党领导的中国革命军队,在中国革命史册上留下了光辉的一页。

“叶挺桥”正是新四军军部进驻云岭后,为了解决村民行路困难,叶挺军长提议、亲自设计的。这座桥原本叫“军民桥”,后来云岭人民为了纪念叶挺,将其改名为“叶挺桥”。

在云岭的3年里,新四军部队从两万人发展到九万多人,因而人们把云岭称为“新四军的摇篮”。

叶挺桥不远处便是新四军军部旧址纪念馆,它也是全国新四军纪念地中唯一的全国重点文物保护单位,全国保存最完整的革命旧址群之一。叶挺军长曾经的住室、新四军使用过的武器……一处处遗迹、一件件藏品,记录了新四军在云岭期间战斗和生活的故事,诉说着那段烽火连天的岁月。

1941年元月,新四军在泾县茂林地区惨遭国民党伏击,七千余名新四军将士长眠在了东流山下。这就是震惊中外的“皖南事变”。

泾县这片红色土地上,经历了太多惊心动魄的场面,留下了太多可歌可泣的故事。

时光荏苒,曾经的革命旧址,如今成为了红色旅游地,络绎不绝的游客前来重温革命历史,缅怀革命先烈,汲取前行力量。

“我记得2007年泾县全年游客量大约只有25万人次,而2023年全县接待游客超1550万人次,旅游收入93.9亿元,发生了翻天覆地的变化。”泾县文旅局党组成员、全域旅游发展服务中心主任张金泉说。泾县把红色旅游作为全域旅游的支柱板块来谋划推动,建成4A级红色景区2家、3A级红色景区1家,目前正在加快推进皖南云岭旅游区5A景区创建。

新四军军部旧址、王稼祥故居、新四军抗日殉国烈士墓……泾县共有红色资源65处。“泾县通过一系列创新举措,不仅有效保护和利用了丰富的红色遗迹,还成功地将新四军文化融入到了地方经济社会发展的各个方面,让红色基因在新时代焕发出新的活力。”泾县退役军人事务局局长董洪林说。

红色基因不断激励泾县儿女奋进,推动革命老区跨越式发展。

一份报纸

敌后战场的宣传利器

泾县不仅是红色热土,还是宣纸之乡。但很多人不知道,如果没有新四军,宣纸技艺可能已经失传了。

“当时,军部在这边开办了《抗敌报》《抗敌画报》等报刊杂志,印刷纸张用的宣纸,对抗日救国起到了重要的推动作用。”新四军军部旧址纪念馆相关负责人汪慧娟说。1939年,周恩来视察新四军军部时,为《抗敌报》题写了报头。

印刷《抗敌报》的宣纸,就产自中国宣纸发源地——丁家桥镇小岭村,距离云岭约20里。

“九岭十三坑,坑坑有纸槽”形容的便是小岭,山上青檀密布,山下溪水横流,小岭是造宣纸的绝佳之地。

1938年,由于抗日战争爆发,小岭的宣纸棚接连倒闭,工人失业流离。叶挺军长带头深入小岭地区,动员民众组建宣纸生产合作社,召集流散的造纸工人回乡生产。当时叶挺军长说:“宣纸是祖宗留下来的国宝,我们要发扬光大,现在多生产一张宣纸,就是为抗日救国多出一份功劳!”

在新四军的帮助下,濒临失传的宣纸生产技艺得到了复兴,为抗日救国贡献了力量。“叶挺军长跟他的新四军,在宣纸传承过程中起了一个承上启下的作用。尽管时间很短,但是对宣纸的技艺传承起到一个非常重要的保护作用,使它保持了一种活态的传承。”中国科技史学会纸史专委会理事黄飞松说。

1941年1月4日,新四军军部撤离皖南时,《抗敌报》出版告别号,发表题为《临别赠言》的社论,并在社论上套红叠印8个大字:“告别皖南,进军敌后”。社论中慷慨地说“……当我们驱除日本帝国主义,建立独立自由幸福新中国之时,我们一定能够重温今日依恋的情景,而欢欣鼓舞于新中国的诞生!”

如今,时间穿行到2024年,新中国成立75周年,沧桑巨变、换了人间。

在新四军史料陈列馆,《抗敌报》告别号原件依然保存完好,“千年不腐”的宣纸静静向后人讲述那段难忘的峥嵘岁月。

泾县,这片曾经遭受过枪林弹雨的土地,如今在新时代的春风中,焕发出勃勃生机。

一个产业链

“千年不腐”宣纸向新而行

一张宣纸,是如何诞生的?在位于丁家桥镇的宣纸大市场可以找到答案。

“从原料采集到制成成纸需经108道工序,历时3年,才能成就一张纸寿千年、墨韵万变的宣纸。”讲解员丁苗苗说,园区开设工艺展陈和体验式研学,展示宣纸技艺、讲述宣纸前世今生,带领游客感受传统文化魅力。

古法宣纸制作车间内,捞纸、晒纸、剪纸……游客可以近距离观看宣纸制作过程,也能和师傅互动。非遗文化体验区内,宣纸团扇、流沙笺、油纸伞……琳琅满目的文创产品让人目不暇接,古老的宣纸换上“新衣”,正以不同的形态走进千家万户。

丁家桥镇是宣纸发源地,此前因小而散的单打独斗,产业停留在造纸、卖纸上,发展一直不成规模。为突破发展瓶颈,该镇政府携手在外返乡能人以“纸”为媒做起乡村振兴“大文章”。

宣纸大市场正是2023年度安徽省“万企兴万村”行动先进典型项目。宣纸大市场立足文化资源优势,围绕宣纸产业、宣纸文化、宣纸旅游,在传承宣纸技艺的同时,以纸为牵引,跨界融合,形成新的产业生态。据统计,今年2月份以来园区已接待游客6万多人次。

值得一提的是,宣纸“触网”同样是泾县探索产业创新的重要路径。

在丁家桥镇的一品文房仓储和展示中心,一位主播正激情洋溢地进行直播,售卖宣纸、宣笔等产品,身后工人忙着打包发往全国各地。

“我们一直从事这个行业,正好家乡有宣纸资源优势,直播电商又带来了新的机会,就选择回家乡创业了。”一品文房负责人沈徐飞正是丁家桥镇人,之前一直在杭州等地从事文房四宝销售、书法培训等工作,2021年回乡成立企业。今年企业销售额已经超过了2000万元。

如今的丁家桥镇人气满满,产业发展动能十足。丁家桥镇6个村全部为安徽省电子商务进农村全覆盖工作示范村,全镇已有电商经营主体1600余个,电商年销售额近5亿元。

在榔桥镇,一座“宣纸山”凭借超高“颜值”,吸引了世界各地的游客前来“打卡”。

行走在中国宣纸小镇,游客犹如走进了一幅立体山水图卷,在这里可以感受宣纸文化的博大精深,了解宣纸与新四军之间的历史渊源,还可以体验宣纸制作工艺。

抬起竹帘、入池轻划,浆水撞上竹帘时发出细密的哗响。一捞一提之间,一张宣纸的雏形从纸浆中跃然而出。在捞纸师傅的指导下,游客可以体验宣纸制作步骤,还可以将印着生肖的宣纸带回家。

“我们围绕宣纸文化,着眼旅游市场需求和产品转型升级趋势,着力培育旅游新产品、新业态,创新宣纸文化体验,将宣纸小镇发展为具有国际影响力的宣纸文化产业集聚区和文化旅游产业示范基地。”张金泉说。

这张古老的宣纸上,描出了新业态、绘出了新前景,宣纸文化传承也不再只是一张纸,而是一把宣纸油纸伞、一次宣纸文化研学、一场宣纸制作体验……“宣纸+”路越走越宽,这张中国传统文化的名片,正吸引着世界各地的人慕名而来。

红色泾县,是一部生动的历史教科书,也是一首激昂的发展奋进曲。在红色精神的引领下,这座藏在山水画卷中的小城,正在奋力书写新的发展奇迹。(记者 吕文卫 程昊 杨曦 高佳 喻学超)

时间:2024-10-08 11:40

来源:中安在线

农业新质生产力成果展

中安在线、中安新闻客户端讯 在第七个中国农民丰收节上,安徽不仅用农事趣味比赛、江淮农耕文化展、江淮美食节等群众性活动,开展庆丰收大联欢,还用农业新质生产力成果展,描绘农业农村的新质未来。

给猪场装上“新风系统”,给土壤做“CT”,给农作物做“体检”、开“处方”……在丰收节安徽主场的农业新质生产力成果展上,一系列展现农业“智慧范儿”的新技术、新装备、新设施,让乡村“潮起来”。

给猪场装上“新风系统”

您听说过给猪场安装“新风系统”吗?丰收节安徽主场的农业新质生产力成果展上,合肥亥客技术有限公司方案总监吕成军介绍了公司打造的数智猪场,在这里,不仅可以做到精准饲喂、智能耳标,还有巡场机器人、猪舍空气净化系统。

为了让小猪快乐成长,亥客技术研发了具有22个传感器的环控器,通过环境感知算法,控制环境温度、湿度、风速、热辐射、热传导等对体感温度的影响因素,调节猪场舒适度。猪场最怕疫病,亥客技术研发的猪舍空气净化系统,可以减少疫病通过空气传播。“可以理解为猪场的新风系统,对空气进行过滤的同时,降低能耗。”吕成军说。

智慧畜牧在安徽已屡见不鲜。安徽省农业农村厅相关负责人介绍,近年来,安徽积极推广圈舍环境信息化监测、自动化饲喂、疫病监测预警、自动捡蛋和清粪等技术,涌现出史记生物、涡阳安欣、霍邱牧翔、五河现代牧业等一批规模化数字化养殖企业,全省共建有规模化智能猪场近100个,规模化智能鸡场71个,全省畜禽养殖信息化水平达到52.5%,比全国高18.2个百分点。

智能工厂化循环水系统

“零抗”养鱼不是梦

零抗生素、零排放,还能高效养鱼?农业新质生产力成果展上,一台智能工厂化循环水系统养鱼设备,让许多新农人驻足咨询。

“这套智能工厂化循环水系统的养殖效率是传统养殖模式的五六倍。而且通过调配水系统,保持养殖池水质稳定,能有效预防鱼病。”宿州海璟水产养殖产业有限责任公司副总赵旭介绍,公司研制的智能工厂化循环水养殖系统、水质多维动态物联网监测系统可以让养殖水时刻保持循环处理状态,同时应用微生物,避免抗生素和化学品使用,使鱼达到生食标准。

“智能工厂化循环水养殖模式实现了在内陆‘0抗、0药、0激素、0污水排放’的可持续发展的人工海水养殖。目前工厂每立方产成鱼70—80公斤,年综合产能600吨。”赵旭说。

在智慧水产方面,我省近年来也有颇多成果。据省农业农村厅相关负责人介绍,我省积极推广自动增氧、饵料自动精准投喂、水质智能监控、水下视觉系统、循环水自动处理控制等技术,全省水产养殖信息化水平达28.46%,比全国高11.8个百分点。

测土机器人

给土壤做“CT”

现如今,越来越多的年轻人已经不会种地,但是如果有科技产品加持,普通人也可以迅速上手,成为一名优秀的农场主。

假如给你一片地,首先要做的就是分析土壤情况,看适合种什么。中科院计算带来的测土机器人,可以自动巡检农田,给出分析决策,被用户形象地称为“给土壤做CT”。这台仪器搭载伽马谱测土仪,无人驾驶就可以对耕地土质进行实地检测。快速完成土壤成分检测,提供耕地的基础数据,对提高耕地质量,确保粮食安全具有重要意义。

“通过人工智能和农机装备联动,帮助农业实现无人化。”中科院计算所芜湖伏羲农场负责人陈海华介绍,无人化巡检、测土机器人、无人驾驶拖拉机等智慧农机设备,加上搭载大模型技术的中科粮安系统平台,不仅可以给农作物“体检”,还可以为农民如何进行田管开“处方”。

陈海华说,中科粮安系统免费开放,已经有几十万下载量。其中种子数据库,可以精准推荐适合当地的种子,根据土壤养分,开出施肥“处方”。还有农机滴滴、农事服务模块,农民、新农人、种植大户都可以在平台上下单并进行评价。中科院计算所在繁昌区打造的智慧农场伏羲农场,围绕水稻产前、产中、产后全产业链,实施智慧农业,构建面向南方稻作区的农业智能系统应用和示范,实现长江中下游区域水稻亩均节本增效300—400元目标。

近年来、物联网、大数据、卫星遥感、北斗导航、人工智能等数字化技术在我省农作物“四情”物联网监测预警,无人机病虫害精准防控、水肥一体化远程管控、农机智能作业等方面得到广泛应用,目前全省大田生产信息化水平达60.2%,比全国高38.4个百分点。

“当前,我省主要农作物耕种收综合机械化率达85%,农业科技进步贡献率达66.5%,农业生产信息化率居全国第1位。此次农民丰收节集中展示一批农业科技、种业振兴、农机装备、智慧农业等方面新品种、新技术、新模式、新装备,充分展现农业新质生产力发展的蓬勃态势。”省农业农村厅相关负责人表示,今年安徽夏粮总产351.86亿斤、增3.7亿斤,实现“二十一”连丰。此次农民丰收节通过展示我省粮食生产的新成就,让大家进一步增强了多种粮种好粮、建设千亿斤“江淮粮仓”的坚定信心。(记者 彭旖旎)

时间:2024-10-07 12:54

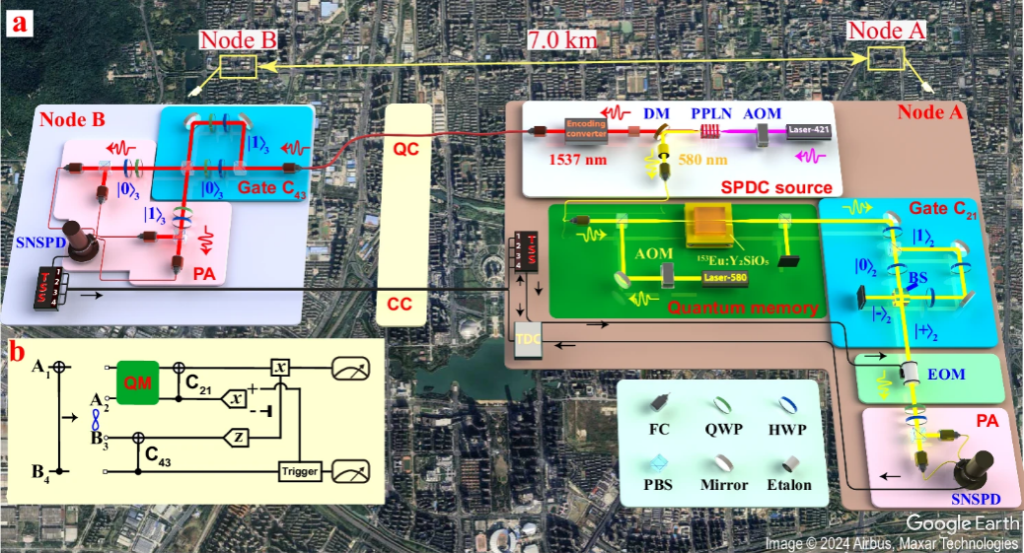

能不能用量子通信网连接多台量子计算机,让它们远程凝聚出“超级量子算力”?记者10月6日从中国科学技术大学获悉,该校郭光灿院士团队的李传锋、周宗权、柳必恒等人,近期基于多模式固态量子存储和量子门隐形传送协议,在合肥市区实现跨越7公里的非局域量子门,并演示了分布式的多伊奇-乔萨算法及量子相位估计算法。国际权威学术期刊《自然·通讯》日前发表了相关研究成果。 量子计算是当前国际科研的重要领域,多个国家都在研制性能更为强大的量子计算机。一个思路是在一台量子计算机上实现越来越多的量子比特,但随着量子比特的增加,会出现信号串扰以及布线、制冷等方面的技术限制。因此,研制多台量子计算机,让它们远程互联合力实现分布式量子计算,近年来成为量子计算研究的新思路。 但是,分布式量子计算存在一系列技术难点,之前的非局域量子门运算只能在数十米距离中实现,无法满足在大尺度量子网络中整合算力资源的需求。 近期,郭光灿院士团队基于量子门隐形传送协议,建立两个量子节点之间的非局域量子门,这两个量子节点分别位于中国科学技术大学东校区和合肥市大蜀山东侧,之间的直线距离为7公里。 在合肥市区跨越7公里的非局域量子门示意图。(研究团队供图) 研究团队首先在两节点间使用通信波段光子和专线光缆,进行量子纠缠态的远程分发。随后,两个节点分别执行本地的两比特量子门操作。一个重要的技术突破是,他们采用掺铕硅酸钇晶体材料,实现了纠缠态的长时间存储,从而支持了两个远距离节点间的量子通信与同步,进一步的本地单比特操作即可把本地的两比特量子门隐形传送为远距离的两比特量子门。 实验结果表明,两个节点的光子之间完成了两比特非局域量子门操作,其中受控非门的保真度达88.7%。固态量子存储器的纠缠存储时间相比前人工作提升近2倍,并且纠缠存储的时间模式数达1097个,使得非局域量子门的生成速率获得了线性的提升。基于非局域量子门,研究团队进一步在这两个远程节点间演示了两比特的多伊奇-乔萨算法以及量子相位估计算法,成功实现了量子算法的远程分布式执行。 研究人员介绍,该研究首次在城市距离上实现分布式光量子计算演示,展示了基于量子存储和通信光缆构建分布式量子计算网络的可行性,为实现规模化量子计算提供了新思路。 《自然·通讯》杂志审稿人对此给予高度评价,认为“该研究在实现量子网络方面取得了重要进展,它开辟了一个新的实验方向去实现分布式量子信息处理”。(记者徐海涛、戴威)

时间:2024-10-07 12:53

10月1日,2.4万人;10月2日,3.4万人;10月3日,3.4万人……国庆假期,黄山风景区的“人气指数”持续高涨,绝美的自然风光、多彩的文化活动让五湖四海的游客流连忘返。

景区“火”、体验“潮”、服务“暖”,成为今年国庆假期安徽旅游的关键词。八方游客汇聚江淮,赏风景、品文化、住民宿、尝美食,尽情畅享“皖美”假日。

火!江淮处处人潮涌动

潮!多彩业态“上新”体验

暖!温馨服务点亮旅途

来源:安徽日报

时间:2024-10-07 12:51

人民网阜阳10月5日电(丁纪)“这片全是西蓝花,高一点的品种产出来的果实更大,我们叫大头娃,矮一点的抗旱能力更好。”万联农业科技有限公司(下称万联农业)创始人马涛一边说着,一边带领记者穿过温室。此时道路两旁的幼苗已经长成,棚顶的阳光投射在叶片上泛起光晕,温室内宛若一片绿海。

万联农业位于阜阳市颍州区三合镇,资金投入5000万元,占地385亩,其中230亩属于标准设施种植示范基地。2021年,马涛和妻子刘宁从外地回到家乡阜阳,开始从事种苗培育工作。经过三年时间的扩建,他们搭建起了这座皖北地区最大的育苗工厂。

万联科技育种工厂。人民网 丁纪摄

“只要是瓜果蔬菜花卉,不管你是见过还是没见过,你送来我们这里,我就能给你育种。”马涛对此“夸下海口”。

智能温控系统、自走式喷淋车、移动苗床、催芽室……尽管其他育苗工厂有的设备,这里应有尽有,但马涛的底气在哪里,万联农业似乎还隐藏着其他秘密。

马涛向记者介绍到,万联农业每年能为一千多户农户、家庭农场、农业经营主体提供六万多亩地的种苗。不同农户的生产环境各有差异,对作物的要求也不尽相同。同样是西蓝花,有的农户想要果实大的,有的农户种植环境容易干旱,因此种苗培育的过程中的环境需求也有不同。

针对不同需求,万联农业采用“订单式”的生产模式,根据农户的需要为种苗“量身定制”培育方案,将所需不同生长环境的种苗放在不同区域下培养。如此一来,只有“大”工厂才能同时满足不同农户的差异性要求。

在种苗质量上,这里产出的植株也是一等一的好。育苗工厂选用进口基质培育,大幅度降低了病虫害传播和管理风险。同时,种子经由自动化播种流水线撒入基质中,布局科学紧凑,产出的种苗最终大小一致,农民拿到手后就可以直接种植在田地里。

马涛给记者算了笔账,将种子交给育苗工厂,不但可以将种子的出芽率从60%提高到95%,还能解放农民两个月时间的劳动力。

近年来,为了改变传统农户的种植思路,大力推广种苗种植,阜阳市制定相关政策每亩地每棵种苗补助50%,让老百姓习惯用商业种苗来解决农业生产化问题。

如今,万联农业在育苗板块年收入达到2000万元,提供就业岗位100余个,为村集体累计增收近200万元。马涛将自己的理想标语挂在办公楼的外墙上,“一粒种子改变世界”,他的育苗工厂已然开始撬动农业变革的框架。

时间:2024-10-06 14:29

如果不是新能源汽车产业的强势崛起,位于安徽省合肥市长丰县的千年古镇——下塘镇,最负盛名的特产可能还停留在“千年烧饼”上。

这种从穹形吊炉里烘制而成的下塘烧饼金黄酥脆、香味诱人,不仅成为合肥市级非物质文化遗产,也一度催生了“烧饼经济”,充实了烧饼摊主的钱包,下塘也收获了“烧饼小镇”的美名。

今天,小镇街口的烧饼香味依旧氤氲,不过居民津津乐道的“特产”已悄然变成“新能源汽车”。

走在工业园区,可以见到汽车工厂宿舍区门口拎着大包小包的年轻入职者,挂着全国各地牌照的“轿运车”(运汽车的特种车辆)停满工厂附近的路肩,不经意间抬头就能撞见“云巴”载着工人在工业园区上空穿梭的画面,一座现代化的汽车城初现雏形。

可以说,安徽新能源汽车产业的发展大势孕育了下塘镇的产业之变。近年来,安徽省明确将汽车产业作为“首位产业”,新能源汽车是主攻方向,通过构建创新、智造、服务、人才、文化、资本、开放七大生态,推动新能源汽车产业发展驶入“快车道”。今年3月起开始实施的《安徽省新能源汽车产业集群发展条例》,是全国首部省级层面的新能源汽车产业专项法规,显示了“一张蓝图绘到底”的战略决心和定力。

数据显示,2023年安徽汽车产量249.1万辆,其中新能源汽车产量86.8万辆。下塘镇的新能源汽车产量超48万辆,去年全镇规模以上工业产值达740亿元,足以印证其在安徽新能源汽车产业版图中举足轻重的地位。

下塘镇经济发展局局长林开新是一名90后,亲历和见证了新能源汽车“无中生有”的过程。他2017年入职以来,镇里提出发展工业经济,起初工业园里只有小规模的钢材、铝材、建材等传统重工业。

“为了产业转型升级,县里和镇里谋划过引进新材料、装备制造等产业,为此四处调研,反复进行研判,在这一过程中,我们遇到了以比亚迪为代表的新能源汽车企业。”他分析,下塘镇交通便捷、区位优越,是合肥市东部工业走廊的重要组成部分,“最重要的是,这里可以提供大片的平整土地,承接汽车超级工厂建设”。

2021年7月,比亚迪项目正式落子下塘。在林开新看来,新能源汽车龙头企业之所以选中工业基础并不突出的下塘镇,“既有偶然因素,也有必然因素”,实则属于“双向奔赴”。

在省市政府的全力支持下,长丰县争分夺秒地为项目落地开工做好全方位的保障。从项目谈判到签约23天,签约到开工42天,开工到整车下线314天,建成厂房280万平方米,下塘比亚迪项目刷新了“合肥速度”,也赢得了企业的认同与尊敬。

比亚迪在下塘建起整车生产基地后,带动了相关产业相继落地,显示出强大的牵引和带动效应,产业集群开始显现。仅仅三四年时间,佳通轮胎、中创新航、双杰电气、佛吉亚等汽车配套头部企业也寻迹而来,共同拼接起崭新的新能源产业链。

新能源汽车的核心技术在于电池,中创新航科技有限公司是专业从事锂离子电池开发的高科技企业,其生产的电池供给合肥当地的蔚来、长安两家车企。

近日,安徽省出台了县域汽车零部件产业集群建设行动方案,提出着力推动县域零部件产业做大做强做优,到2027年县域汽车零部件产业集群营收达到5000亿元左右,新增百亿级产业集群5-7个,每个地级市至少培育形成1个县域汽车零部件产业集群。

来自法国的佛吉亚集团是知名的汽车零部件供应商,也是比亚迪长期的合作企业。“我们就是跟着比亚迪来到下塘的,主要生产汽车座椅系统,2022年年底正式量产,配套好几款车型。”合肥分公司生产经理田仁意分析,这样合作企业节约了物流成本,也更加方便与整车企业的技术交流。

“很多配套企业没想到比亚迪下塘项目发展这么快,现在我们也要跟着扩大规模,一开始只有1个生产项目,现在有4个,明年至少有5个项目。”田仁意介绍,公司目前有员工300多人,预计明年扩充到600人。

有数据显示,目前合肥市汇聚新能源汽车领域从业人员超10万人,其中研发人员超两万人。田仁意是“回流”家乡的技术人才,他曾在上海学习、工作时间超过10年。2021年,他作为公司先头部队的成员,首批踏上了这片土地,见证了接踵而来的变化。

田仁意记得,企业刚落户时,周边没有生活配套设施,也没办法点外卖。“今天,这里有了外卖、快递、共享单车、奶茶店,生活和合肥市区一样方便,年轻人来了就能快乐地待下去。”他感慨道。

据了解,过去下塘镇的常住人口只有4.5万人,现在工业园区就有6万多名工人,镇里的常住人口突破10万人,并且实现了从人口流出地向流入地的转变。为了做好生活配套服务,当地政府投资建成了镇上首个商业综合体,打造汽车城的新地标,满足园区工人和周边居民的生活需求,提升园区吸引力。自此,下塘的夜经济被点亮,园区的年轻人下班有了新去处。

站在新能源的风口,自然有了起飞的优势。除了汽车产业,在新能源的综合利用上,下塘镇也走在全省前列。作为安徽省积极探索能源综合改革工作首个试点县,长丰县建起了全省首个“油气电氢服”一体化综合能源港,位于下塘镇梧桐大道。

该能源港负责人李大龙介绍,这里可以提供加油、加气、充电、换电、加氢等多品类能源供给服务,一辆车换电池只需3分钟,公交车加氢需要10分钟。此外,这里实现站内微能网与电网的双向互动,对“源网荷储”一体化具有重要的示范意义。

中青报·中青网记者现场看到,一辆深蓝色的公交车正在等候加氢。今年1月,合肥市首条氢燃料电池公交线路——长丰县“下塘专线”开通运行,首批上线的氢能公交共有10辆。作为全国首座开展纯电动汽车示范运营的城市,合肥也补齐了新能源汽车的所有种类。

“可以说,我们每天都在见证新事物、新变化的出现,小镇变化之快,让人目不暇接。”林开新告诉记者,如今当地人在推介下塘的产业时,习惯做出一个关于“速度”的对比——如果一块烧饼出锅需要60秒的话,那么今天在下塘,一辆整车下线的时间不到60秒,比打一块烧饼的速度还快!

“从烧饼到新能源汽车,既是历史的延续,也是对历史的超越!”他感慨道。

时间:2024-10-06 14:29

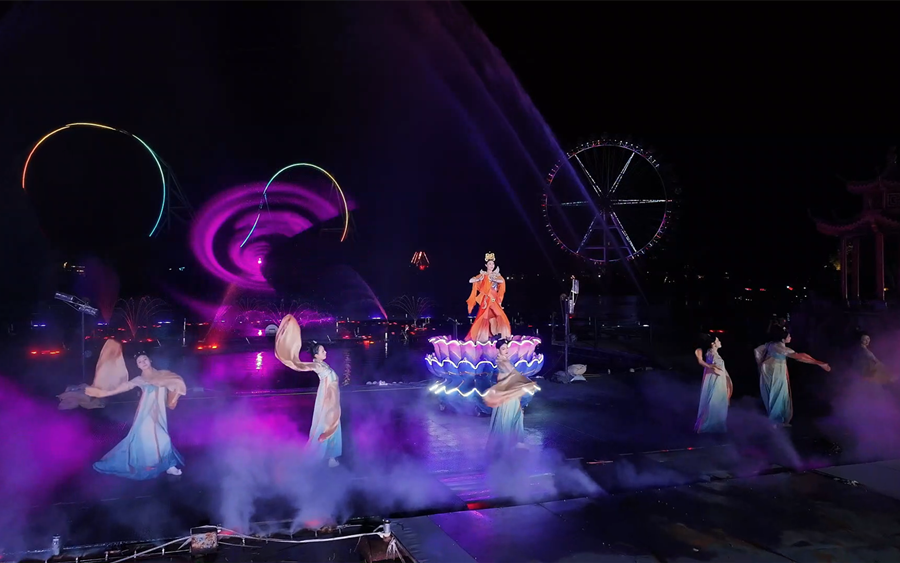

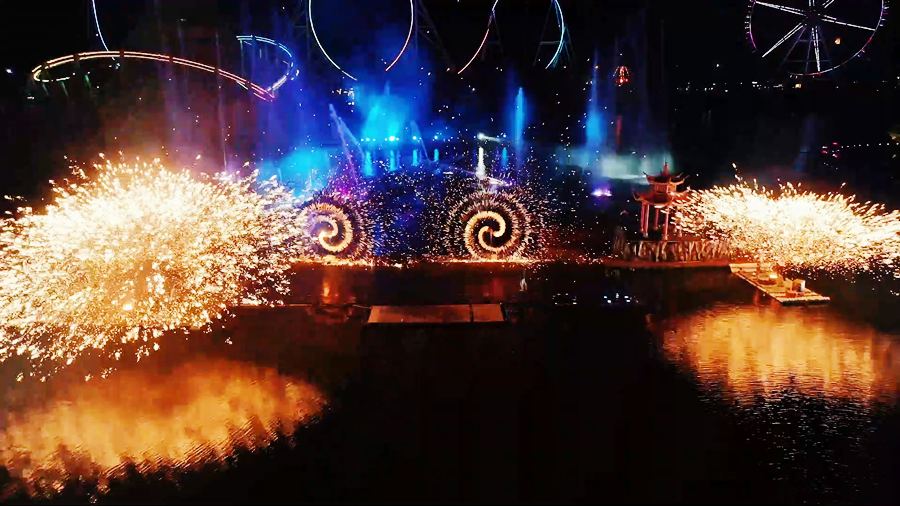

美食、美景、非遗表演……2024年国庆长假期间,安徽旅游市场持续升温,各地纷纷推出“文旅大餐”,文旅活动精彩纷呈,各大热门景点迎来客流高峰。

时间:2024-10-06 14:28

10月1日,2.4万人;10月2日,3.4万人;10月3日,3.4万人……国庆假期,黄山风景区的“人气指数”持续高涨,绝美的自然风光、多彩的文化活动让五湖四海的游客流连忘返。

景区“火”、体验“潮”、服务“暖”,成为今年国庆假期安徽旅游的关键词。八方游客汇聚江淮,赏风景、品文化、住民宿、尝美食,尽情畅享“皖美”假日。

火!江淮处处人潮涌动

站到“我爱你,中国”打卡墙前留影,体验投壶、蹴鞠等国风小游戏,加入篝火晚会尽情狂欢……国庆假期,颍上县八里河旅游区开启“人从众”模式,每天迎接数万名游客前来打卡。

一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。金秋时节,江淮如画,黟县塔川村的乌桕树初染红晕,砀山县梨园里沉甸甸的酥梨挂满枝头,安庆市大小剧场涌进痴迷的黄梅戏迷,凤阳县明中都遗址上演精彩的非遗表演。五彩斑斓的风光,遍地丰收的景象,热闹欢乐的节庆,丰富多彩的民俗,吸引天南海北的游客来访。此时安徽,怎一个“火”字了得!

这个国庆假期,安徽省文化和旅游厅聚焦“皖美假日·欢乐国庆”主题,联动各市开展3000余场文博展览、文艺演出、特色节会、非遗展演、群众文化等特色文旅活动,统筹各地焕新文旅消费场景,推出文旅消费券、门票住宿优惠等惠民措施200余项。“大美安徽,国庆必玩!”“安徽文旅‘保姆级’旅游安排!”各地网友、游客纷纷热情点赞。

位于全椒县大墅镇的大墅龙山旅游度假区,拥有天造奇石博物馆、国际露营基地、“无聊栖地”民宿村、大墅龙山拓展培训基地等项目,打造了一处远离城市喧嚣、亲近大自然的理想之地。禾墅恋民宿经理许海介绍:“放假前,我们就收到很多游客的预订,以合肥、南京、上海的游客为主,我们做好了十分充足的准备。假日期间,民宿基本上处于满员状态。”

潮!多彩业态“上新”体验

夜幕降临,合肥骆岗公园灯会绚丽点亮。炫酷的灯饰、饱和的色彩,打造一处处琼楼玉宇,装扮一个个科幻世界。灯会以“点科技之光,亮大湖名城”为主题,分成“盛世欢歌”“徽风皖韵”“奇趣世界”“科里科气”四大区域,融合创新科技与传统文化,为游客呈现一场视觉盛宴。

到名山大川领略自然之美,到乡村古镇品味民俗之乐,到主题乐园体验新奇之趣……国庆假期,从自然旅游到科技旅游,从自驾旅游到文化旅游,江淮各地推出一大批新产品、新业态、新供给。庐江县云里安凹民宿的乡村风情,金寨中国红岭公路的畅快自驾,黄山演艺城的《徽秀》表演,满足游客个性化、多样化的旅游体验。

黄山市徽州区西溪南村,白天的如诗风景带领游客体验“绿野仙踪”的梦幻之旅,夜晚上演的鱼灯夜游会则带领游客品味“天上人间”的文化之韵。一尾尾形象灵动的鱼灯在村中自在巡游,留住游客匆匆的脚步,增添古村的热闹生机。

江淮分水岭风景道秋光醉人,来安县串连起白鹭岛森林公园、高山大峡谷、千年古银杏、界牌古村落、龙窝寺森林公园、半塔池杉林、皖东烈士陵园等18个观景节点以及沿途灶台鱼、一网捞、烤全羊、全羊汤等特色美食,为游客打造一条集自然风光、传统村落、红色文化、乡村美食于一体的旅游线路。从自驾游客到骑行团队,国庆假期前来体验的合肥、南京游客络绎不绝。

暖!温馨服务点亮旅途

“我守护好黄山迎客松的同时,也服务好广大游客,为游客提供力所能及的帮助。”“中国好人”、迎客松守松人胡晓春说,国庆长假,是大家放松休闲的时候,也是黄山人忙碌的时候。

国庆假期,黄山风景区继续开启“花式宠客”模式,除了免费开放管委会大院等机关事业单位停车场供游客车辆停放,还临时增加了南大门多功能广场作为应急停车区供游客免费使用,从而缓解自驾游客的停车难问题。黄山风景区管委会相关负责人介绍,假日期间,全山9个志愿服务站点全部启用,并增设数个临时志愿服务台,覆盖全山六大片区,1100余名机关干部和志愿者按时到位,服务游客。

“游客不下山,我们不下班!”从茶庄游客中心到景区南大门,从大龙窝索道到天柱山主峰,天柱山风景区在重要节点组织近百名志愿者开展文明旅游志愿服务,热心地为游客答疑解惑、介绍景点、推荐餐饮住宿以及发放导游图、扇子、环保袋等温馨物品,引导游客有序进山游览。一抹抹“志愿红”,成为点缀青山的耀眼色彩。

人人都是安徽文旅形象!从景区从业者到旅行社导游,从高速道口收费员到酒店服务员,国庆假期,“人人都是迎客松”安徽文旅志愿服务行动如火如荼开展,为天南海北的游客打造舒心旅游的美好环境,成为江淮大地的亮丽风景线。

本报记者 张理想

时间:2024-10-06 14:27