本网讯(通讯员 宗禾 记者 李浩)抢抓项目建设黄金期,跑出高质量发展加速度。10月8日上午,省委、省政府举行2024年第四批重大项目开工动员会,深入贯彻落实习近平经济思想和关于安徽工作重要讲话指示批示精神,干字当头、众志成城,坚持大抓项目、抓大项目、抓高质量项目,以“人一之我十之、人十之我百之”的劲头推进重大项目建设,夯实经济持续回升向好基础,为完成全年经济社会发展目标任务提供坚实支撑。

省委书记梁言顺出席开工动员会,宣布第四批重大项目开工。省委副书记、省长王清宪讲话。省政协主席唐良智,省委副书记、政法委书记虞爱华,省领导张红文、单向前、陶明伦、张曙光、任清华、孙勇、覃卫国、李中、张祥安出席。省委常委、常务副省长费高云主持。

开工动员会以视频连线形式举行。省发展改革委主要负责同志在主会场汇报了2024年全省前三批开工动员项目推进和第四批开工动员项目安排情况,16个省辖市市长在分会场汇报了本市重大项目开工有关情况。本次开工重大项目551个、总投资4268.1亿元,年度计划投资426.1亿元。其中,制造业项目315个、占比57.2%,投向新兴产业项目占比48.6%,高技术项目占比33.2%,呈现产业向新、结构向优的特点。今年以来,一大批在建项目竣工投产、新建项目抢工快建、前期项目开工建设,充分彰显了全省上下铆足干劲抓投资、抓项目、抓发展的信心和决心,必将不断为经济社会高质量发展蓄力赋能。

王清宪在讲话中指出,要增强做好经济工作的责任感和紧迫感,锚定全年目标任务,充分发挥有效投资关键作用和重大项目带动作用,努力为全国经济大局作出更大贡献。要坚持管行业必须管投资,切实解决影响项目进度的突出问题,适应新形势、探索新模式,毫不放松抓好“双招双引”,形成优环境、抓项目、促投资的合力。要把握政策机遇,用足用好投资政策,做深做实项目前期工作,提高项目成熟度和转化率。要立足当前,着眼长远,结合“十五五”规划编制,谋划一批具备前瞻性、牵动性、战略性的重大项目,为安徽高质量发展提供更有力的支撑。

时间:2024-10-09 11:38

“国庆假期,我们全家来到生态园,感受蓝天碧水、美好生态带来的舒心体验。”10月7日,来自合肥的游客徐剑带孩子走进淮南市潘集区东辰生态园的百鸟园、鸵鸟园、梅花鹿园,沉浸式体验了田园乐趣。

生态园郁郁葱葱的山林里,一只只白鹭自由飞翔。园区果蔬采摘大棚基地,采摘西红柿、黄瓜的游客络绎不绝;垂钓鱼塘边,游客正在畅快甩竿……令人难以想象的是,这里曾是一片采煤沉陷区。

潘集区是淮南市的采煤大区,境内有潘一矿、潘二矿等多座煤矿,也产生了大量采煤沉陷区。近年来,淮南市大力推进采煤沉陷区治理,采用科学方法进行生态修复。

“修复采用围堰、抽水、回填废弃矸石、覆盖预先剥离表土等治理工艺,进行覆土造地,实施了共6期的复垦工程,综合治理约2000亩。”淮南新东辰集团创大公司党委副书记罗保林告诉记者,利用修复完成的土地,园区一直致力于绿色植被修复种植,同时还发展树下生态经济,创造经济效益。

自2007年起,淮南新东辰集团创大公司对采煤沉陷区沉陷较浅的稳沉区域进行治理,经过十多年的艰辛努力,将采煤沉陷区打造成国家级AAA级风景区“东辰生态园”,取得显著的生态效益、社会效益和经济效益。潘一煤矿塌陷区复垦工程荣获“全国矿山生态修复示范工程”。

在东辰生态园,“绿水青山就是金山银山”的理念得到了生动体现。这里不断延伸农业文化和休闲生活文化产业链,打造新型农业与旅游业相结合的休闲旅游生态产业园区。

生态园在复垦的土地上进行景观规划设计,实施地形改造,道路、水电等基础配套建设,增加亭、台、廊、桥等景观,养殖鸵鸟、梅花鹿、孔雀等珍稀观赏动物,发展现代农业、湿地旅游、苗木蔬菜种植、水产畜禽养殖等生态循环经济产业,将原先土地沉降、荒草丛生、坑塘遍布的采煤塌陷区打造成为风景如画、生机勃勃的湿地公园。

(记者 柏 松 朱 芳 罗广心)

时间:2024-10-08 17:36

本网讯(记者 彭园园)“十一”假期落下帷幕。从安徽省商务厅监测情况看,2024年国庆假期,全省生活必需品种类丰富、供应充足、价格平稳,消费市场繁荣有序。全省重点监测的198家零售和餐饮样本企业节日期间共实现销售额23.46亿元,同比增长4.28%;其中,零售企业销售额同比增长4.13%,餐饮企业营业额同比增长5.1%。

生活必需品市场供应充足、价格平稳。据市场监测及重点抽样调查,全省重点农产品批发市场、农贸市场及大型连锁超市均货源充足,粮油肉蛋奶果蔬菌等主要生活必需品备货量比平日增长5%至10%。其中,合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司日均肉类销售310吨、库存1790吨,蔬菜销售5860吨、库存6200吨,日库存量可保障属地城区人口4天以上的供应量。

11大类66种生活必需品,价格与节前相比,总体保持稳定。其中,粮食、食用油、蛋类、调味品、蔬菜、奶制品价格分别上升0.2%、0.3%、2.2%、0.3%、0.7%、0.3%,禽类、水果价格分别下降0.3%、0.7%,肉类、水产品、饮用水价格持平。

节日促消费氛围浓厚,消费市场稳步增长。假期中,各地组织开展重点促消费活动600多场、发放消费券8000万元,活动采取“1+4+16”方式,即“徽动消费”1个总主题,涵盖汽车、家电家居、餐饮百货、节庆活动4大板块,全省16个市联动开展,积极营造消费氛围,推动消费持续扩大。合肥市组织罍街、贡街等重点特色街区开展形式多样的街区国庆主题活动;亳州市举办“国补焕新”亳州品牌家电展销会;淮南市举办焦岗湖首届文旅节暨第四届淮南牛肉汤文化节;芜湖市开展“芜湖消费”第四届芜湖老字号美食嘉年华暨一刻钟便民生活节;铜陵市组织犁桥水镇举办“庆丰收促振兴”2024晒秋文化艺术节等系列活动。宿州、阜阳、滁州、六安、马鞍山、安庆、黄山等市纷纷举办汽车展销会、家电及家装厨卫消费品“焕新”、节日促销等活动。

10月1日至6日,全省实现消费品以旧换新销售额14.21亿元、补贴资金1.89亿元。其中,汽车报废更新销售额2.26亿元、补贴资金0.25亿元,汽车置换更新销售额3.05亿元、补贴资金0.24亿元,家电及家装厨卫销售额8.9亿元、补贴资金1.41亿元。

时间:2024-10-08 11:43

来源:安徽新闻网

中安在线、中安新闻客户端讯 历经千锤百炼,受尽水深火热,从青檀皮和沙田稻草中,蜕变一张“千年寿纸”。

闯过枪林弹雨,经历风云变幻,在风雨兼程和砥砺前行中,绘就一个“发展奇迹”。

安徽泾县,这座藏在皖南山水画卷中的小城,每一寸土地都镌刻着不朽的红色记忆。新四军的足音依然在耳边回响,曾经的红色故里凭借改革创新、实干笃行,在新时代闯出了一条高质量发展的蝶变之路。

一处旧址

红色故里传承革命精神

“村前叶子河,有座叶挺桥。桥下流水唱歌谣,思念也迢迢……”这首歌唱的是位于泾县云岭镇的叶挺桥。

80多年前,云岭镇迎来了新四军部队。巍巍大山用质朴坚实的胸怀拥抱党领导的中国革命军队,在中国革命史册上留下了光辉的一页。

“叶挺桥”正是新四军军部进驻云岭后,为了解决村民行路困难,叶挺军长提议、亲自设计的。这座桥原本叫“军民桥”,后来云岭人民为了纪念叶挺,将其改名为“叶挺桥”。

在云岭的3年里,新四军部队从两万人发展到九万多人,因而人们把云岭称为“新四军的摇篮”。

叶挺桥不远处便是新四军军部旧址纪念馆,它也是全国新四军纪念地中唯一的全国重点文物保护单位,全国保存最完整的革命旧址群之一。叶挺军长曾经的住室、新四军使用过的武器……一处处遗迹、一件件藏品,记录了新四军在云岭期间战斗和生活的故事,诉说着那段烽火连天的岁月。

1941年元月,新四军在泾县茂林地区惨遭国民党伏击,七千余名新四军将士长眠在了东流山下。这就是震惊中外的“皖南事变”。

泾县这片红色土地上,经历了太多惊心动魄的场面,留下了太多可歌可泣的故事。

时光荏苒,曾经的革命旧址,如今成为了红色旅游地,络绎不绝的游客前来重温革命历史,缅怀革命先烈,汲取前行力量。

“我记得2007年泾县全年游客量大约只有25万人次,而2023年全县接待游客超1550万人次,旅游收入93.9亿元,发生了翻天覆地的变化。”泾县文旅局党组成员、全域旅游发展服务中心主任张金泉说。泾县把红色旅游作为全域旅游的支柱板块来谋划推动,建成4A级红色景区2家、3A级红色景区1家,目前正在加快推进皖南云岭旅游区5A景区创建。

新四军军部旧址、王稼祥故居、新四军抗日殉国烈士墓……泾县共有红色资源65处。“泾县通过一系列创新举措,不仅有效保护和利用了丰富的红色遗迹,还成功地将新四军文化融入到了地方经济社会发展的各个方面,让红色基因在新时代焕发出新的活力。”泾县退役军人事务局局长董洪林说。

红色基因不断激励泾县儿女奋进,推动革命老区跨越式发展。

一份报纸

敌后战场的宣传利器

泾县不仅是红色热土,还是宣纸之乡。但很多人不知道,如果没有新四军,宣纸技艺可能已经失传了。

“当时,军部在这边开办了《抗敌报》《抗敌画报》等报刊杂志,印刷纸张用的宣纸,对抗日救国起到了重要的推动作用。”新四军军部旧址纪念馆相关负责人汪慧娟说。1939年,周恩来视察新四军军部时,为《抗敌报》题写了报头。

印刷《抗敌报》的宣纸,就产自中国宣纸发源地——丁家桥镇小岭村,距离云岭约20里。

“九岭十三坑,坑坑有纸槽”形容的便是小岭,山上青檀密布,山下溪水横流,小岭是造宣纸的绝佳之地。

1938年,由于抗日战争爆发,小岭的宣纸棚接连倒闭,工人失业流离。叶挺军长带头深入小岭地区,动员民众组建宣纸生产合作社,召集流散的造纸工人回乡生产。当时叶挺军长说:“宣纸是祖宗留下来的国宝,我们要发扬光大,现在多生产一张宣纸,就是为抗日救国多出一份功劳!”

在新四军的帮助下,濒临失传的宣纸生产技艺得到了复兴,为抗日救国贡献了力量。“叶挺军长跟他的新四军,在宣纸传承过程中起了一个承上启下的作用。尽管时间很短,但是对宣纸的技艺传承起到一个非常重要的保护作用,使它保持了一种活态的传承。”中国科技史学会纸史专委会理事黄飞松说。

1941年1月4日,新四军军部撤离皖南时,《抗敌报》出版告别号,发表题为《临别赠言》的社论,并在社论上套红叠印8个大字:“告别皖南,进军敌后”。社论中慷慨地说“……当我们驱除日本帝国主义,建立独立自由幸福新中国之时,我们一定能够重温今日依恋的情景,而欢欣鼓舞于新中国的诞生!”

如今,时间穿行到2024年,新中国成立75周年,沧桑巨变、换了人间。

在新四军史料陈列馆,《抗敌报》告别号原件依然保存完好,“千年不腐”的宣纸静静向后人讲述那段难忘的峥嵘岁月。

泾县,这片曾经遭受过枪林弹雨的土地,如今在新时代的春风中,焕发出勃勃生机。

一个产业链

“千年不腐”宣纸向新而行

一张宣纸,是如何诞生的?在位于丁家桥镇的宣纸大市场可以找到答案。

“从原料采集到制成成纸需经108道工序,历时3年,才能成就一张纸寿千年、墨韵万变的宣纸。”讲解员丁苗苗说,园区开设工艺展陈和体验式研学,展示宣纸技艺、讲述宣纸前世今生,带领游客感受传统文化魅力。

古法宣纸制作车间内,捞纸、晒纸、剪纸……游客可以近距离观看宣纸制作过程,也能和师傅互动。非遗文化体验区内,宣纸团扇、流沙笺、油纸伞……琳琅满目的文创产品让人目不暇接,古老的宣纸换上“新衣”,正以不同的形态走进千家万户。

丁家桥镇是宣纸发源地,此前因小而散的单打独斗,产业停留在造纸、卖纸上,发展一直不成规模。为突破发展瓶颈,该镇政府携手在外返乡能人以“纸”为媒做起乡村振兴“大文章”。

宣纸大市场正是2023年度安徽省“万企兴万村”行动先进典型项目。宣纸大市场立足文化资源优势,围绕宣纸产业、宣纸文化、宣纸旅游,在传承宣纸技艺的同时,以纸为牵引,跨界融合,形成新的产业生态。据统计,今年2月份以来园区已接待游客6万多人次。

值得一提的是,宣纸“触网”同样是泾县探索产业创新的重要路径。

在丁家桥镇的一品文房仓储和展示中心,一位主播正激情洋溢地进行直播,售卖宣纸、宣笔等产品,身后工人忙着打包发往全国各地。

“我们一直从事这个行业,正好家乡有宣纸资源优势,直播电商又带来了新的机会,就选择回家乡创业了。”一品文房负责人沈徐飞正是丁家桥镇人,之前一直在杭州等地从事文房四宝销售、书法培训等工作,2021年回乡成立企业。今年企业销售额已经超过了2000万元。

如今的丁家桥镇人气满满,产业发展动能十足。丁家桥镇6个村全部为安徽省电子商务进农村全覆盖工作示范村,全镇已有电商经营主体1600余个,电商年销售额近5亿元。

在榔桥镇,一座“宣纸山”凭借超高“颜值”,吸引了世界各地的游客前来“打卡”。

行走在中国宣纸小镇,游客犹如走进了一幅立体山水图卷,在这里可以感受宣纸文化的博大精深,了解宣纸与新四军之间的历史渊源,还可以体验宣纸制作工艺。

抬起竹帘、入池轻划,浆水撞上竹帘时发出细密的哗响。一捞一提之间,一张宣纸的雏形从纸浆中跃然而出。在捞纸师傅的指导下,游客可以体验宣纸制作步骤,还可以将印着生肖的宣纸带回家。

“我们围绕宣纸文化,着眼旅游市场需求和产品转型升级趋势,着力培育旅游新产品、新业态,创新宣纸文化体验,将宣纸小镇发展为具有国际影响力的宣纸文化产业集聚区和文化旅游产业示范基地。”张金泉说。

这张古老的宣纸上,描出了新业态、绘出了新前景,宣纸文化传承也不再只是一张纸,而是一把宣纸油纸伞、一次宣纸文化研学、一场宣纸制作体验……“宣纸+”路越走越宽,这张中国传统文化的名片,正吸引着世界各地的人慕名而来。

红色泾县,是一部生动的历史教科书,也是一首激昂的发展奋进曲。在红色精神的引领下,这座藏在山水画卷中的小城,正在奋力书写新的发展奇迹。(记者 吕文卫 程昊 杨曦 高佳 喻学超)

时间:2024-10-08 11:43

来源:中安在线

随着消费升级和生活水平提高,不少人选择家电、汽车以旧换新,日益完善的政策体系不仅让资源得以循环再利用,也激活了新的消费潜力。

近日,安徽省暨合肥市电动自行车以旧换新行动正式启动。活动现场,该省第一辆以旧换新补贴电动自行车售出,消费者楚航享受到这次政策带来的优惠共计1210元。

时间:2024-10-08 11:42

来源:新华网

中安在线、中安新闻客户端讯 历经千锤百炼,受尽水深火热,从青檀皮和沙田稻草中,蜕变一张“千年寿纸”。

闯过枪林弹雨,经历风云变幻,在风雨兼程和砥砺前行中,绘就一个“发展奇迹”。

安徽泾县,这座藏在皖南山水画卷中的小城,每一寸土地都镌刻着不朽的红色记忆。新四军的足音依然在耳边回响,曾经的红色故里凭借改革创新、实干笃行,在新时代闯出了一条高质量发展的蝶变之路。

一处旧址

红色故里传承革命精神

“村前叶子河,有座叶挺桥。桥下流水唱歌谣,思念也迢迢……”这首歌唱的是位于泾县云岭镇的叶挺桥。

80多年前,云岭镇迎来了新四军部队。巍巍大山用质朴坚实的胸怀拥抱党领导的中国革命军队,在中国革命史册上留下了光辉的一页。

“叶挺桥”正是新四军军部进驻云岭后,为了解决村民行路困难,叶挺军长提议、亲自设计的。这座桥原本叫“军民桥”,后来云岭人民为了纪念叶挺,将其改名为“叶挺桥”。

在云岭的3年里,新四军部队从两万人发展到九万多人,因而人们把云岭称为“新四军的摇篮”。

叶挺桥不远处便是新四军军部旧址纪念馆,它也是全国新四军纪念地中唯一的全国重点文物保护单位,全国保存最完整的革命旧址群之一。叶挺军长曾经的住室、新四军使用过的武器……一处处遗迹、一件件藏品,记录了新四军在云岭期间战斗和生活的故事,诉说着那段烽火连天的岁月。

1941年元月,新四军在泾县茂林地区惨遭国民党伏击,七千余名新四军将士长眠在了东流山下。这就是震惊中外的“皖南事变”。

泾县这片红色土地上,经历了太多惊心动魄的场面,留下了太多可歌可泣的故事。

时光荏苒,曾经的革命旧址,如今成为了红色旅游地,络绎不绝的游客前来重温革命历史,缅怀革命先烈,汲取前行力量。

“我记得2007年泾县全年游客量大约只有25万人次,而2023年全县接待游客超1550万人次,旅游收入93.9亿元,发生了翻天覆地的变化。”泾县文旅局党组成员、全域旅游发展服务中心主任张金泉说。泾县把红色旅游作为全域旅游的支柱板块来谋划推动,建成4A级红色景区2家、3A级红色景区1家,目前正在加快推进皖南云岭旅游区5A景区创建。

新四军军部旧址、王稼祥故居、新四军抗日殉国烈士墓……泾县共有红色资源65处。“泾县通过一系列创新举措,不仅有效保护和利用了丰富的红色遗迹,还成功地将新四军文化融入到了地方经济社会发展的各个方面,让红色基因在新时代焕发出新的活力。”泾县退役军人事务局局长董洪林说。

红色基因不断激励泾县儿女奋进,推动革命老区跨越式发展。

一份报纸

敌后战场的宣传利器

泾县不仅是红色热土,还是宣纸之乡。但很多人不知道,如果没有新四军,宣纸技艺可能已经失传了。

“当时,军部在这边开办了《抗敌报》《抗敌画报》等报刊杂志,印刷纸张用的宣纸,对抗日救国起到了重要的推动作用。”新四军军部旧址纪念馆相关负责人汪慧娟说。1939年,周恩来视察新四军军部时,为《抗敌报》题写了报头。

印刷《抗敌报》的宣纸,就产自中国宣纸发源地——丁家桥镇小岭村,距离云岭约20里。

“九岭十三坑,坑坑有纸槽”形容的便是小岭,山上青檀密布,山下溪水横流,小岭是造宣纸的绝佳之地。

1938年,由于抗日战争爆发,小岭的宣纸棚接连倒闭,工人失业流离。叶挺军长带头深入小岭地区,动员民众组建宣纸生产合作社,召集流散的造纸工人回乡生产。当时叶挺军长说:“宣纸是祖宗留下来的国宝,我们要发扬光大,现在多生产一张宣纸,就是为抗日救国多出一份功劳!”

在新四军的帮助下,濒临失传的宣纸生产技艺得到了复兴,为抗日救国贡献了力量。“叶挺军长跟他的新四军,在宣纸传承过程中起了一个承上启下的作用。尽管时间很短,但是对宣纸的技艺传承起到一个非常重要的保护作用,使它保持了一种活态的传承。”中国科技史学会纸史专委会理事黄飞松说。

1941年1月4日,新四军军部撤离皖南时,《抗敌报》出版告别号,发表题为《临别赠言》的社论,并在社论上套红叠印8个大字:“告别皖南,进军敌后”。社论中慷慨地说“……当我们驱除日本帝国主义,建立独立自由幸福新中国之时,我们一定能够重温今日依恋的情景,而欢欣鼓舞于新中国的诞生!”

如今,时间穿行到2024年,新中国成立75周年,沧桑巨变、换了人间。

在新四军史料陈列馆,《抗敌报》告别号原件依然保存完好,“千年不腐”的宣纸静静向后人讲述那段难忘的峥嵘岁月。

泾县,这片曾经遭受过枪林弹雨的土地,如今在新时代的春风中,焕发出勃勃生机。

一个产业链

“千年不腐”宣纸向新而行

一张宣纸,是如何诞生的?在位于丁家桥镇的宣纸大市场可以找到答案。

“从原料采集到制成成纸需经108道工序,历时3年,才能成就一张纸寿千年、墨韵万变的宣纸。”讲解员丁苗苗说,园区开设工艺展陈和体验式研学,展示宣纸技艺、讲述宣纸前世今生,带领游客感受传统文化魅力。

古法宣纸制作车间内,捞纸、晒纸、剪纸……游客可以近距离观看宣纸制作过程,也能和师傅互动。非遗文化体验区内,宣纸团扇、流沙笺、油纸伞……琳琅满目的文创产品让人目不暇接,古老的宣纸换上“新衣”,正以不同的形态走进千家万户。

丁家桥镇是宣纸发源地,此前因小而散的单打独斗,产业停留在造纸、卖纸上,发展一直不成规模。为突破发展瓶颈,该镇政府携手在外返乡能人以“纸”为媒做起乡村振兴“大文章”。

宣纸大市场正是2023年度安徽省“万企兴万村”行动先进典型项目。宣纸大市场立足文化资源优势,围绕宣纸产业、宣纸文化、宣纸旅游,在传承宣纸技艺的同时,以纸为牵引,跨界融合,形成新的产业生态。据统计,今年2月份以来园区已接待游客6万多人次。

值得一提的是,宣纸“触网”同样是泾县探索产业创新的重要路径。

在丁家桥镇的一品文房仓储和展示中心,一位主播正激情洋溢地进行直播,售卖宣纸、宣笔等产品,身后工人忙着打包发往全国各地。

“我们一直从事这个行业,正好家乡有宣纸资源优势,直播电商又带来了新的机会,就选择回家乡创业了。”一品文房负责人沈徐飞正是丁家桥镇人,之前一直在杭州等地从事文房四宝销售、书法培训等工作,2021年回乡成立企业。今年企业销售额已经超过了2000万元。

如今的丁家桥镇人气满满,产业发展动能十足。丁家桥镇6个村全部为安徽省电子商务进农村全覆盖工作示范村,全镇已有电商经营主体1600余个,电商年销售额近5亿元。

在榔桥镇,一座“宣纸山”凭借超高“颜值”,吸引了世界各地的游客前来“打卡”。

行走在中国宣纸小镇,游客犹如走进了一幅立体山水图卷,在这里可以感受宣纸文化的博大精深,了解宣纸与新四军之间的历史渊源,还可以体验宣纸制作工艺。

抬起竹帘、入池轻划,浆水撞上竹帘时发出细密的哗响。一捞一提之间,一张宣纸的雏形从纸浆中跃然而出。在捞纸师傅的指导下,游客可以体验宣纸制作步骤,还可以将印着生肖的宣纸带回家。

“我们围绕宣纸文化,着眼旅游市场需求和产品转型升级趋势,着力培育旅游新产品、新业态,创新宣纸文化体验,将宣纸小镇发展为具有国际影响力的宣纸文化产业集聚区和文化旅游产业示范基地。”张金泉说。

这张古老的宣纸上,描出了新业态、绘出了新前景,宣纸文化传承也不再只是一张纸,而是一把宣纸油纸伞、一次宣纸文化研学、一场宣纸制作体验……“宣纸+”路越走越宽,这张中国传统文化的名片,正吸引着世界各地的人慕名而来。

红色泾县,是一部生动的历史教科书,也是一首激昂的发展奋进曲。在红色精神的引领下,这座藏在山水画卷中的小城,正在奋力书写新的发展奇迹。(记者 吕文卫 程昊 杨曦 高佳 喻学超)

时间:2024-10-08 11:40

来源:中安在线

农业新质生产力成果展

中安在线、中安新闻客户端讯 在第七个中国农民丰收节上,安徽不仅用农事趣味比赛、江淮农耕文化展、江淮美食节等群众性活动,开展庆丰收大联欢,还用农业新质生产力成果展,描绘农业农村的新质未来。

给猪场装上“新风系统”,给土壤做“CT”,给农作物做“体检”、开“处方”……在丰收节安徽主场的农业新质生产力成果展上,一系列展现农业“智慧范儿”的新技术、新装备、新设施,让乡村“潮起来”。

给猪场装上“新风系统”

您听说过给猪场安装“新风系统”吗?丰收节安徽主场的农业新质生产力成果展上,合肥亥客技术有限公司方案总监吕成军介绍了公司打造的数智猪场,在这里,不仅可以做到精准饲喂、智能耳标,还有巡场机器人、猪舍空气净化系统。

为了让小猪快乐成长,亥客技术研发了具有22个传感器的环控器,通过环境感知算法,控制环境温度、湿度、风速、热辐射、热传导等对体感温度的影响因素,调节猪场舒适度。猪场最怕疫病,亥客技术研发的猪舍空气净化系统,可以减少疫病通过空气传播。“可以理解为猪场的新风系统,对空气进行过滤的同时,降低能耗。”吕成军说。

智慧畜牧在安徽已屡见不鲜。安徽省农业农村厅相关负责人介绍,近年来,安徽积极推广圈舍环境信息化监测、自动化饲喂、疫病监测预警、自动捡蛋和清粪等技术,涌现出史记生物、涡阳安欣、霍邱牧翔、五河现代牧业等一批规模化数字化养殖企业,全省共建有规模化智能猪场近100个,规模化智能鸡场71个,全省畜禽养殖信息化水平达到52.5%,比全国高18.2个百分点。

智能工厂化循环水系统

“零抗”养鱼不是梦

零抗生素、零排放,还能高效养鱼?农业新质生产力成果展上,一台智能工厂化循环水系统养鱼设备,让许多新农人驻足咨询。

“这套智能工厂化循环水系统的养殖效率是传统养殖模式的五六倍。而且通过调配水系统,保持养殖池水质稳定,能有效预防鱼病。”宿州海璟水产养殖产业有限责任公司副总赵旭介绍,公司研制的智能工厂化循环水养殖系统、水质多维动态物联网监测系统可以让养殖水时刻保持循环处理状态,同时应用微生物,避免抗生素和化学品使用,使鱼达到生食标准。

“智能工厂化循环水养殖模式实现了在内陆‘0抗、0药、0激素、0污水排放’的可持续发展的人工海水养殖。目前工厂每立方产成鱼70—80公斤,年综合产能600吨。”赵旭说。

在智慧水产方面,我省近年来也有颇多成果。据省农业农村厅相关负责人介绍,我省积极推广自动增氧、饵料自动精准投喂、水质智能监控、水下视觉系统、循环水自动处理控制等技术,全省水产养殖信息化水平达28.46%,比全国高11.8个百分点。

测土机器人

给土壤做“CT”

现如今,越来越多的年轻人已经不会种地,但是如果有科技产品加持,普通人也可以迅速上手,成为一名优秀的农场主。

假如给你一片地,首先要做的就是分析土壤情况,看适合种什么。中科院计算带来的测土机器人,可以自动巡检农田,给出分析决策,被用户形象地称为“给土壤做CT”。这台仪器搭载伽马谱测土仪,无人驾驶就可以对耕地土质进行实地检测。快速完成土壤成分检测,提供耕地的基础数据,对提高耕地质量,确保粮食安全具有重要意义。

“通过人工智能和农机装备联动,帮助农业实现无人化。”中科院计算所芜湖伏羲农场负责人陈海华介绍,无人化巡检、测土机器人、无人驾驶拖拉机等智慧农机设备,加上搭载大模型技术的中科粮安系统平台,不仅可以给农作物“体检”,还可以为农民如何进行田管开“处方”。

陈海华说,中科粮安系统免费开放,已经有几十万下载量。其中种子数据库,可以精准推荐适合当地的种子,根据土壤养分,开出施肥“处方”。还有农机滴滴、农事服务模块,农民、新农人、种植大户都可以在平台上下单并进行评价。中科院计算所在繁昌区打造的智慧农场伏羲农场,围绕水稻产前、产中、产后全产业链,实施智慧农业,构建面向南方稻作区的农业智能系统应用和示范,实现长江中下游区域水稻亩均节本增效300—400元目标。

近年来、物联网、大数据、卫星遥感、北斗导航、人工智能等数字化技术在我省农作物“四情”物联网监测预警,无人机病虫害精准防控、水肥一体化远程管控、农机智能作业等方面得到广泛应用,目前全省大田生产信息化水平达60.2%,比全国高38.4个百分点。

“当前,我省主要农作物耕种收综合机械化率达85%,农业科技进步贡献率达66.5%,农业生产信息化率居全国第1位。此次农民丰收节集中展示一批农业科技、种业振兴、农机装备、智慧农业等方面新品种、新技术、新模式、新装备,充分展现农业新质生产力发展的蓬勃态势。”省农业农村厅相关负责人表示,今年安徽夏粮总产351.86亿斤、增3.7亿斤,实现“二十一”连丰。此次农民丰收节通过展示我省粮食生产的新成就,让大家进一步增强了多种粮种好粮、建设千亿斤“江淮粮仓”的坚定信心。(记者 彭旖旎)

时间:2024-10-07 12:54

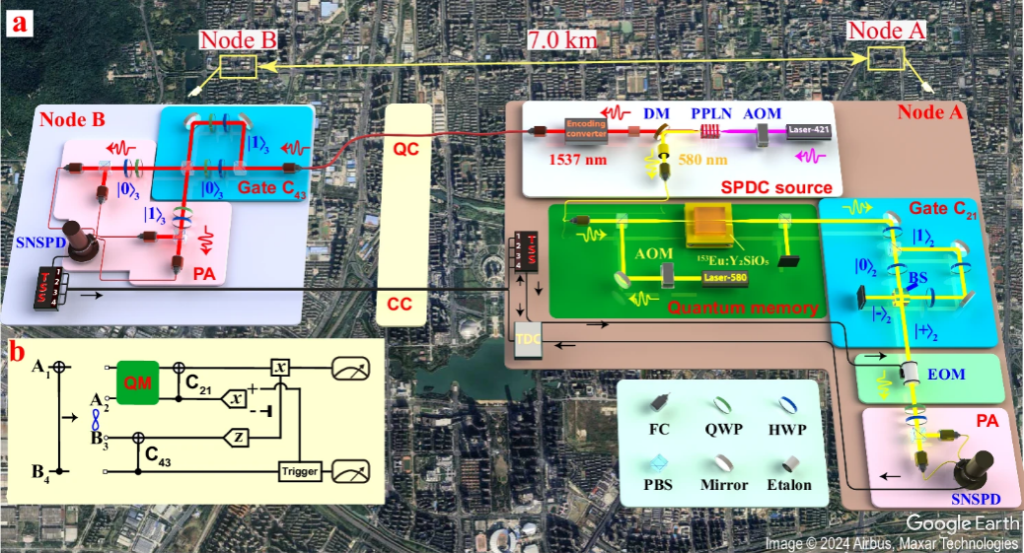

能不能用量子通信网连接多台量子计算机,让它们远程凝聚出“超级量子算力”?记者10月6日从中国科学技术大学获悉,该校郭光灿院士团队的李传锋、周宗权、柳必恒等人,近期基于多模式固态量子存储和量子门隐形传送协议,在合肥市区实现跨越7公里的非局域量子门,并演示了分布式的多伊奇-乔萨算法及量子相位估计算法。国际权威学术期刊《自然·通讯》日前发表了相关研究成果。 量子计算是当前国际科研的重要领域,多个国家都在研制性能更为强大的量子计算机。一个思路是在一台量子计算机上实现越来越多的量子比特,但随着量子比特的增加,会出现信号串扰以及布线、制冷等方面的技术限制。因此,研制多台量子计算机,让它们远程互联合力实现分布式量子计算,近年来成为量子计算研究的新思路。 但是,分布式量子计算存在一系列技术难点,之前的非局域量子门运算只能在数十米距离中实现,无法满足在大尺度量子网络中整合算力资源的需求。 近期,郭光灿院士团队基于量子门隐形传送协议,建立两个量子节点之间的非局域量子门,这两个量子节点分别位于中国科学技术大学东校区和合肥市大蜀山东侧,之间的直线距离为7公里。 在合肥市区跨越7公里的非局域量子门示意图。(研究团队供图) 研究团队首先在两节点间使用通信波段光子和专线光缆,进行量子纠缠态的远程分发。随后,两个节点分别执行本地的两比特量子门操作。一个重要的技术突破是,他们采用掺铕硅酸钇晶体材料,实现了纠缠态的长时间存储,从而支持了两个远距离节点间的量子通信与同步,进一步的本地单比特操作即可把本地的两比特量子门隐形传送为远距离的两比特量子门。 实验结果表明,两个节点的光子之间完成了两比特非局域量子门操作,其中受控非门的保真度达88.7%。固态量子存储器的纠缠存储时间相比前人工作提升近2倍,并且纠缠存储的时间模式数达1097个,使得非局域量子门的生成速率获得了线性的提升。基于非局域量子门,研究团队进一步在这两个远程节点间演示了两比特的多伊奇-乔萨算法以及量子相位估计算法,成功实现了量子算法的远程分布式执行。 研究人员介绍,该研究首次在城市距离上实现分布式光量子计算演示,展示了基于量子存储和通信光缆构建分布式量子计算网络的可行性,为实现规模化量子计算提供了新思路。 《自然·通讯》杂志审稿人对此给予高度评价,认为“该研究在实现量子网络方面取得了重要进展,它开辟了一个新的实验方向去实现分布式量子信息处理”。(记者徐海涛、戴威)

时间:2024-10-07 12:53