日月轮回,世代交替,自然与历史,都有其规律。

鼎立南国,赫赫煌煌,铭记着一段兴亡记忆。

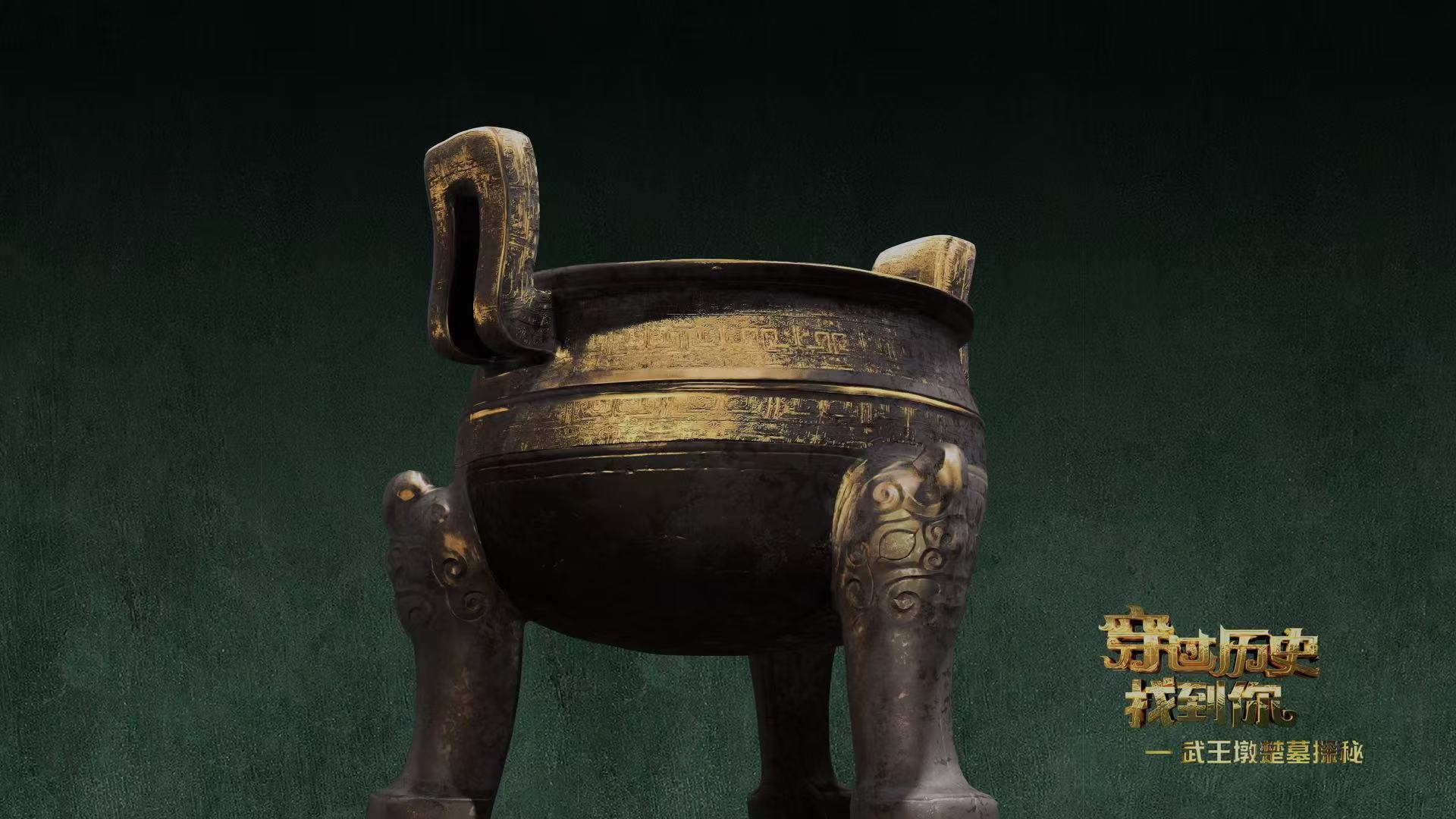

它,出土于安徽淮南武王墩楚墓,其89厘米的口径,为迄今发现的战国鼎之最。

墓主人为战国末期楚考烈王熊元,这位不甘命运的楚王,发起最后一次合纵抗秦,但终究无法改变历史,他去世十五年后,楚国败亡。

成败荣辱,终归尘烟。直到两千多年后,这座王墓与大鼎重见天日,人们得以释读消逝已久的历史秘辛。

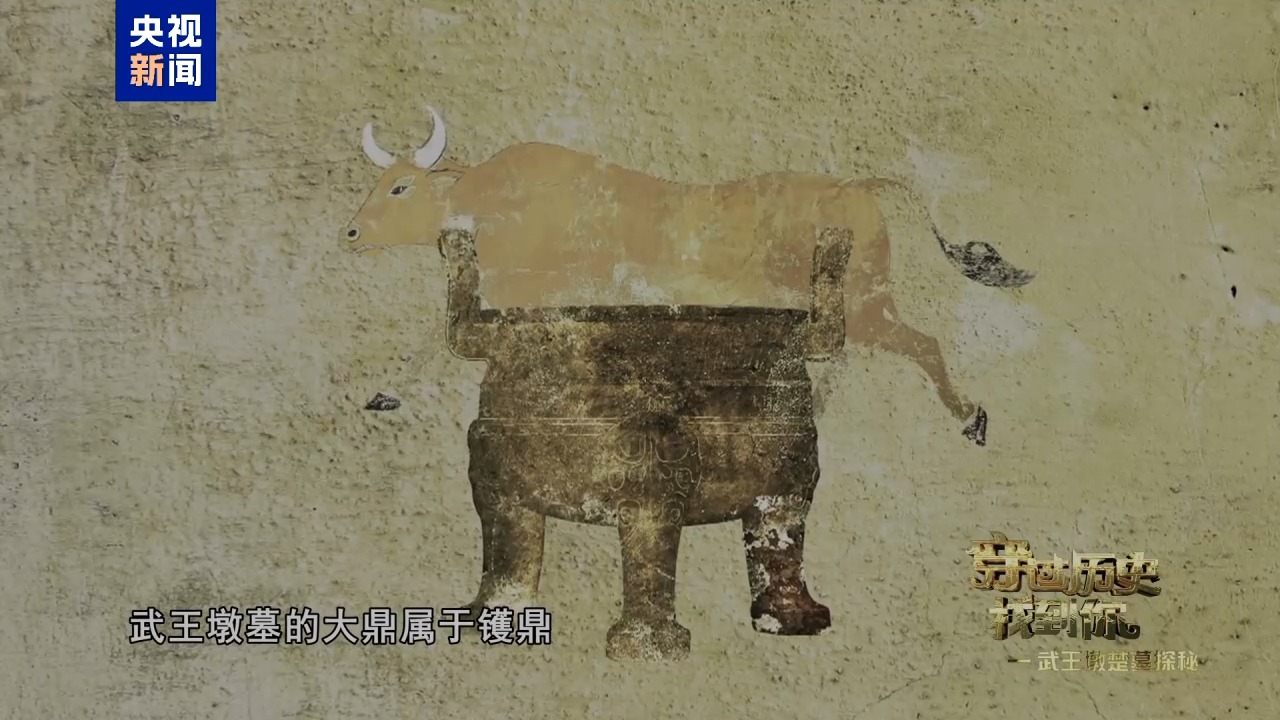

鼎,源于史前先民的智慧。最初为陶质,三足支撑,无须垒灶,可就地生火烹煮。进入青铜时代,它又被赋予礼仪与权力的意义。

泱泱华夏,礼和万方,后世熟知的一言九鼎、问鼎中原等典故,都源于鼎所喻示的王权威仪。

随着礼制完备,鼎被分为镬鼎、升鼎、羞鼎等,分别用于生、熟、调味等烹制和盛放需要。

武王墩墓的大鼎属于镬鼎,这种可烹煮整只牛羊的巨型鼎,在高等级墓葬中往往只有一尊。

其工艺为制模浇注、分铸合成,鼎足上端,有立体高浮雕兽首,风格写实,线条粗犷。从鼎耳到鼎身,有龙、凤鸟、云气等纹饰,为模印浅浮雕,呈似有若无之感。

如此巨鼎,工艺为何至为素简,其实,恰是这拙与朴,映射出那段历史的真实生态。

战国后期,群雄征战,铜资源更显宝贵,且周礼衰败,青铜器风格日趋化繁为简。

而晚期的楚国,一再迁都败退,人财物力更是捉襟见肘。

或许,内外交困之际,楚人已无力讲求工艺之精,只能勉强以大鼎的外形之巨,展现八百年荆楚的最后倔强。

历史,总要前行。雄霸南方的楚国最终落幕,但其恢宏而浪漫的文化底色,却长久影响后世,融入华夏文明血脉。

历久弥坚的青铜时代也已远去,但鼎所蕴含的精神寓意,也化为对繁荣昌盛、国泰民安的执着向往,鼓舞我们书写历史、开创未来。