12月26日,中共中央举行纪念毛泽东同志诞辰130周年座谈会,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话强调:

毛泽东同志是伟大的马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、战略家、理论家,是马克思主义中国化的伟大开拓者、中国社会主义现代化建设事业的伟大奠基者,是近代以来中国伟大的爱国者和民族英雄,是党的第一代中央领导集体的核心,是领导中国人民彻底改变自己命运和国家面貌的一代伟人,是为世界被压迫民族的解放和人类进步事业作出重大贡献的伟大国际主义者。毛泽东思想是我们党的宝贵精神财富,将长期指导我们的行动。对毛泽东同志的最好纪念,就是把他开创的事业继续推向前进。

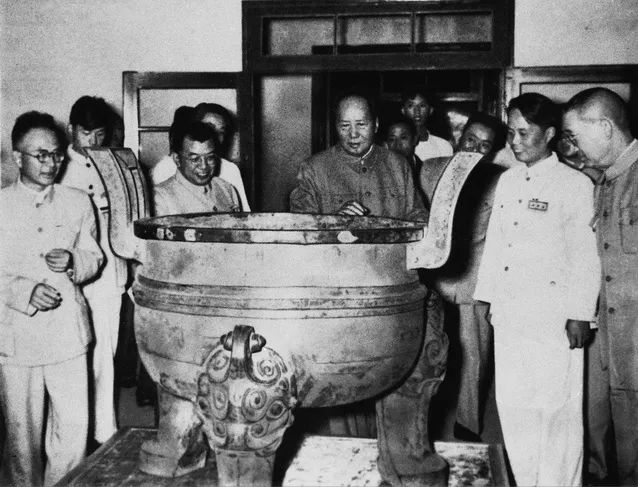

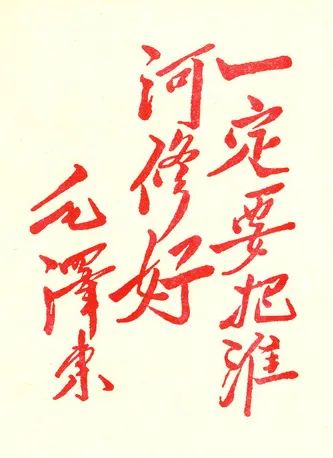

决策治淮工程

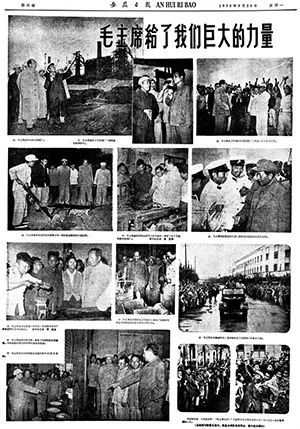

情系马钢建设

安徽日报资料图片

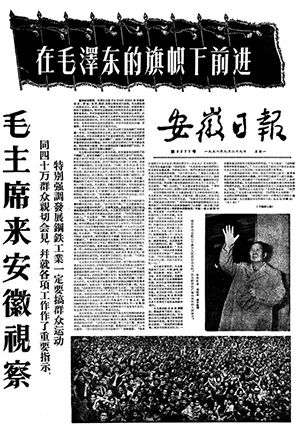

关心城乡发展

安徽日报资料图片