天山网-新疆日报记者 赵梅

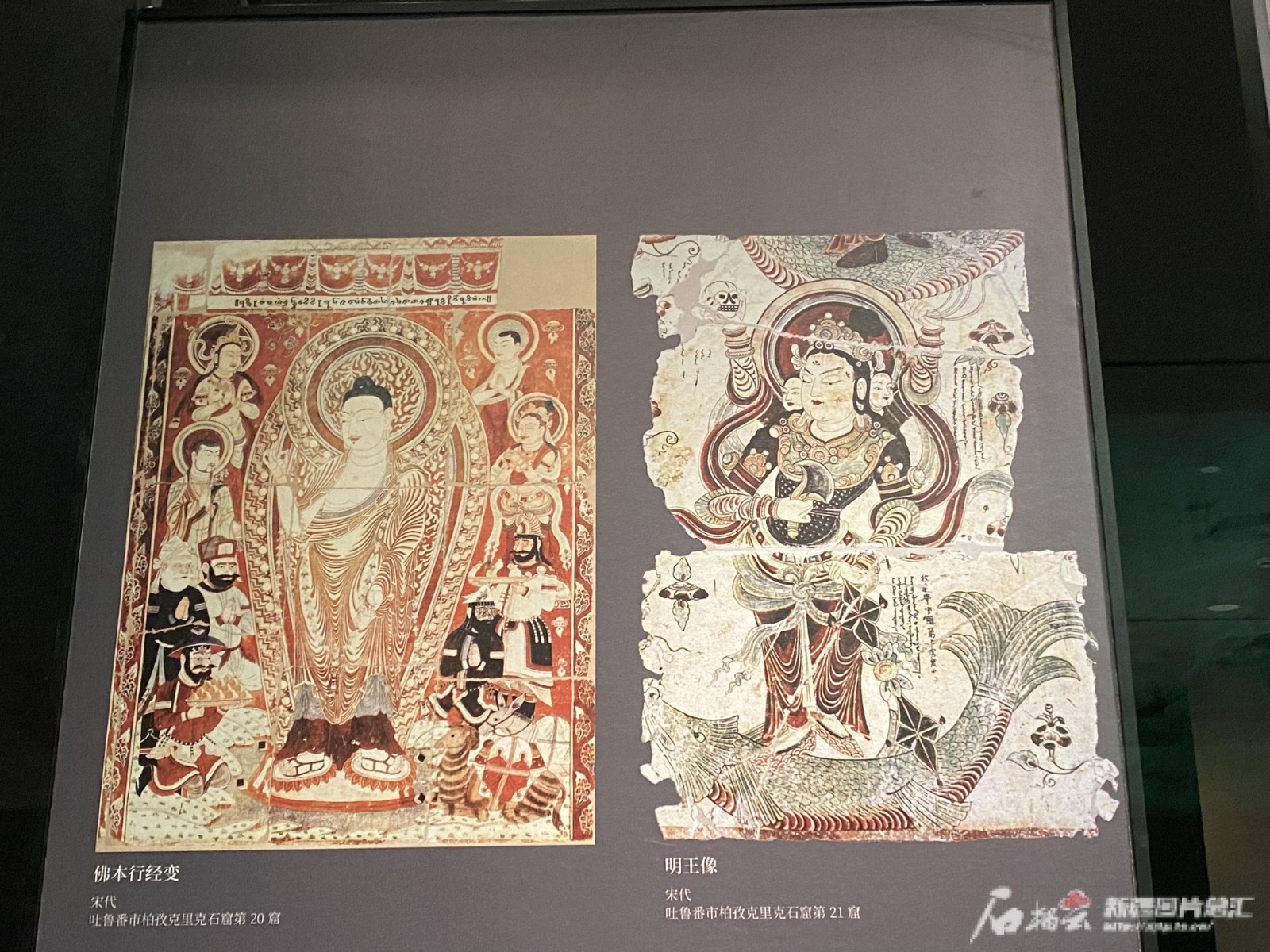

新疆博物馆有对文创“明星”——“小智”和“小慧”,它们身着红袄,外型呆萌可爱,深受游客喜爱。这一系列文创,取材于柏孜克里克千佛洞遗址第20窟壁画中的高昌供养人形象。而这幅壁画的高清图片,就陈列于新疆博物馆二楼的历史文物展厅,壁画中的高昌供养人峨冠博带,雍容华贵,看上去高冷又严肃,与“小智”“小慧”反差强烈。

取材于第20窟壁画中高昌供养人形象的“小智”“小慧”文创玩偶。图片由新疆博物馆文创部提供

取材于第20窟壁画中高昌供养人形象的“小智”“小慧”冰箱贴。图片由新疆博物馆文创部提供

柏孜克里克千佛洞遗址位于吐鲁番市区东北约40公里的火焰山峡谷中,与龟兹石窟、敦煌石窟、云冈石窟、龙门石窟,以及印度的阿旃陀石窟齐名。它是高昌回鹘时期的王家寺院,也是世界佛教石窟艺术的瑰宝。

该千佛洞营建于木头河西岸一侧的断崖上。沿着崖体台阶往下走,可以看见大大小小的洞窟错落有致分布于崖体。“洞窟分上中下三层,上层为佛塔区,中层为礼佛区,下层为生活区。目前,对外开放的洞窟主要是中层的礼佛区。”吐鲁番博物馆讲解员热孜瓦古丽·依拉音说,遗址现存洞窟83个,其中有壁画的42个。这些带有壁画的洞窟,90%以上都属于高昌回鹘时期,“这里是吐鲁番现存石窟中洞窟最多、壁画内容最丰富的石窟群。”

陈列于新疆博物馆展厅中的柏孜克里克千佛洞遗址第20窟壁画图片形象。天山网-新疆日报记者 赵梅摄

走进第20窟,这是一处主室呈方形的洞窟,面积不大,中间为穹窿顶,两侧有狭窄的回廊。洞窟中壁画大多已被国外探险队切割运走,然而,透过残留的精美壁画和切割部位放置的复原图,依旧能让人想象过去僧侣云集的繁华景象。热孜瓦古丽·依拉音说,从壁画中人物形象来看,当时的高昌回鹘人深受中原文化影响。

吐鲁番学研究院副院长陈爱峰介绍说,柏孜克里克千佛洞开凿于麴氏高昌时期(公元499至公元640年),在唐西州时期名叫“宁戎寺”或“宁戎窟寺”,是新疆地区重要的佛寺中心。

回鹘隋唐时称 “回纥”。公元744年,唐朝与漠北回纥等联手平定了后突厥汗国,回纥首领骨力裴罗因功被册封为怀仁可汗,在漠北建立回纥汗国。公元788年,回纥上书唐朝,自请改为“回鹘”。

新疆博物馆展厅中的柏孜克里克千佛洞壁画影像展示区。天山网-新疆日报记者 赵梅摄

公元840年,回鹘汗国被黠戛斯攻破,回鹘人除一部分迁入中原外,其中一支迁往吐鲁番盆地和今天的吉木萨尔地区,于公元866年建立了高昌回鹘王国,继承了唐代西州一整套行政管理体制,并将柏孜克里克千佛洞作为王家寺院,继续沿用唐朝时期的“宁戎寺”名称。

宋代,高昌回鹘经常赴中原朝贡。13世纪初,藏传佛教开始传入吐鲁番。13世纪末,高昌回鹘王室东迁甘肃永昌,柏孜克里克千佛洞衰落为民间寺院。

第20窟佛本行经变·受决定记品壁画。天山网-新疆日报记者 赵梅摄

新疆博物馆中的柏孜克里克千佛洞中壁画图片展示。天山网-新疆日报记者 赵梅摄

19世纪末20世纪初,俄、德、英、日等国探险队伍进入吐鲁番,以考古为名,掠夺了大量的壁画和文物。柏孜克里克千佛洞中大量壁画被探险队切割下来,分批运往国外。目前,这些壁画分别藏于德、俄、英、日、韩等国家的博物馆中。

1980年至1981年,考古工作者对柏孜克里克石窟进行了发掘清理,出土了佛塑像、丝织品、纸制品绘画、木构件等大量文物。尤其是出土的800余件文书内容极为丰富,包括汉文、回鹘文、粟特文、西夏文和婆罗谜文,既有宗教文书,也有儒家典籍、史籍和官私文书等。

今年4月,记者随青年学者考察柏孜克里克千佛洞。天山网-新疆日报记者 赵梅摄

“吐鲁番位于丝绸之路的重要枢纽,伴随着经贸往来,多元文化在此交流融合。柏孜克里克千佛洞壁画融汇了龟兹和中原壁画风格,形成了具有多元文化特点的回鹘风格壁画。”陈爱峰说,千佛洞壁画所呈现的多民族风格,以及其出土的多民族文化遗存,均充分表明新疆自古就是多民族聚居、多宗教并存的地区。而其呈现出的宗教中国化特点,也反映出各民族对伟大祖国的认同、对中华文化的认同。

编者按

千里淮河,不仅是中国重要的南北地理分界线,也是流淌着数千年历史的文化大河,在中华文明起源和发展过程中具有特殊重要的地位。传承中华文脉,激扬创新活力,绽放时代新彩。本报约请专家学者撰写系列文章,力求从文明发展、治水智慧、名家思想、文化风情、品牌建设等方面,深入探究淮河文化的历史风貌、独特魅力与当代价值,助力擦亮淮河文化品牌,为皖北全面振兴提供文化动力。

文明的产生与自然环境息息相关。淮河介于黄河与长江两大河流之间,是我国重要的南北自然地理和人文地理分界线。历史上的淮河流域,气候温和,水网密布,交通便利,经济发达。优越的自然环境孕育了独特的淮河文明。淮河流域是中华文明的重要发祥地,淮河文明是中华文明的重要组成部分,对中华文明的发展产生了重要影响。

淮河文明何以产生

淮河文明的起源与萌芽。从人类文明史看,文明的起源与河流关系密切。淮河流域成为中华文明的重要起源地,离不开淮河的孕育与涵养。历年考古发现构建了淮河流域较为完整的文化序列。距今9000年至7000年的河南舞阳贾湖文化、新郑裴李岗文化,安徽淮北小山口一期文化、石山孜早期文化,江苏泗洪顺山集文化,代表了淮河上中下游不同地区的史前文化。距今7000年至5000年的滕县北辛文化、泰安大汶口文化、定远侯家寨、蚌埠双墩、蒙城尉迟寺等遗存的发现,进一步丰富了淮河中游地区史前文化年代分期框架和谱系研究。这一时期淮河流域是大汶口文化、良渚文化和屈家岭-石家河文化等交流发展的重要场所,特别是大汶口文化,以强盛的态势向西扩张渗透,呈现出长期持续、稳定、大范围的特点。在距今5000年后,淮河流域形成了以大汶口文化尉迟寺类型为主体,全域较为统一的文化格局,成为淮河流域史前文化高度统一的时期。

禹会村遗址龙山文化陶器。(资料图片)

文字是文明的基础,也是人类走向文明的重要标志,淮河流域的刻画符号是我国早期文字的萌芽。早在距今约9000年至7500年的淮河上游贾湖遗址,出土了刻划有符号的龟甲、兽骨、石器。新石器时代中期淮河中游的双墩遗址及侯家寨遗址发现的刻画符号,种类丰富,可分为较写实的象形图案和抽象几何符号。淮河下游大汶口晚期的蒙城尉迟寺和龙山文化晚期的高邮龙虬庄刻文,具有一定的表意功能。这些刻划符号贯穿新石器时代,广泛分布于淮河流域,组成了内涵丰富、形态各异的符号系统,是研究中国文字起源的重要线索。

台家寺遗址铜爵。(资料图片)

台家寺龙虎纹尊。(资料图片)

淮河文明的融合与发展。淮河流域的交通枢纽地位推动了淮河文明的融合发展。合肥三官庙遗址出土的一批青铜器,器形丰富,有钺、戈、铃、角形器等,是安徽地区目前出土时代最早、数量最多的一批青铜器。这些铜器的工艺超出了认识中的同时代水平,在风格上表现出多样化来源,是淮河流域二里头时期的代表性器物。阜南台家寺、迎水寺遗址,以及凤阳古堆桥遗址铸铜遗物的发现,揭示出殷商时期淮河流域辉煌的青铜文化。特别是台家寺遗址,大型的房屋建筑,出土的青铜器,以及填埋坑内堆积的大量炉壁、陶范和炼渣,表明该遗址是淮河流域商代中晚期的一处具备青铜铸造能力的高等级聚落,这种具备铸铜功能的遗址,在郑州商城和殷墟遗址等商都之外并不多见,表现出淮河文明在商王朝时期的重要地位。

商周时期,皖南沿江地区的铜料通过淮河及其南北支流交织成的密集交通网输往中原地区,合肥、凤阳、阜阳、信阳皆是重要的节点,淮河在南铜北输的物料运输中发挥了重要作用,显示了“淮水金道”的价值。西周时期,周王室在淮河流域分封胡、息、养、蒋等诸侯封国,维系周王朝势力对淮河流域的管理,淮河以南的江淮大部分地区则属于淮夷控制范围。中原周文化和淮夷文化相互影响,进一步推进了淮河文明的发展。随着春秋晚期楚国的扩张,楚文化遍及淮河流域,淮夷土著文化逐渐被楚文化吸收,并最终在秦汉这一文化整合期,融入中华文明。

禹会村遗址。(资料图片)

禹会诸侯与国家的产生。远古时期,洪水泛滥,大禹为团结治水力量,与诸侯会盟。以蚌埠禹会村遗址为代表的一系列城址遗存的发现,为淮河流域进入文明社会的研究提供了实物资料。禹会村遗址揭露出了一座内外两重城垣的城址,面积至少50万平方米,这是目前淮河中游地区已发现规模最大、等级最高的龙山文化时期的城址。城内分布有密集的人类生活遗存,外围散布龙山时代大量丰富的人类生活遗存。作为一处关键时期的关键城址,禹会村遗址成为研究淮河流域文明化进程的重要支点,契合了大禹传说,印证了“禹合诸侯于涂山,执玉帛者万国”这一历史文献记载。禹会村遗址发掘具有重要意义,“禹抑洪水,乘四载,遍九州,经验益广,交通益繁,玄圭告成,帝国乃立。”大禹治水,开启了我国第一个王朝——夏朝的历史,中国文明发展进入了新的篇章。

淮河文明有何影响

梁启超在《论中国学术思想变迁之大势》中指出:“凡一国思想之发达,恒与其地理之位置、历史之遗传有关系”。文明的产生既离不开自然环境,自然环境反过来也对文明的特质产生影响。淮河作为古“四渎”之一,流经我国中东部地区。一望无际的平原,纵横交错的水网,塑造了淮河文明独特的气质,并对中华文明的发展产生了深远影响。

水利工程的兴建促进了流域经济的开发,淮河流域成为物质文明高度发达的区域。远古时期,大禹治水,使河水安澜,奠定了“走千走万,不如淮河两岸”的自然环境基础。芍陂等水利灌溉工程的兴建促进了农业生产的发展。为解决农业灌溉问题,春秋时期楚国令尹孙叔敖在安徽寿县创造性建设了蓄水灌溉工程——芍陂(今安丰塘),主要以淠河为水源,灌溉农田。几千年来,安丰塘成为这一地区重要的农业灌溉水源。良好的自然环境也促进了制陶业、漆器业等手工业的发展。淮河流域的彩陶、黑陶是新石器时期制陶业发展的典型代表。阜南月儿河青铜器中的高浮雕纹饰制造体现了商代南方工匠的创新。楚式漆器达到了漆器工艺的高峰。界首的彩陶、扬州的漆器至今仍是重要的出口工艺品。

淮河流域经济的发展促进了思想文化的繁荣,诸子学成为中国思想文化的重要源头。经济的开发为思想文化的发展创造了条件,诸子学应运而生,“其时政治思想,哲学思想,皆渐发生。《禹贡》之制度,《洪范》之理想。皆为三千年前精深博大之籍”(梁启超:《中国学术思想变迁之大势》,上海世纪出版集团2006年版,第6页)。《老子》指出,宇宙是一个有机体,万物相互作用,只有达到自然的和谐状态,才能维持万物之间的平衡,强调无为而无不为。《庄子》指出:“天德而出宁,日月照而四时行,若昼夜之有经,云行而雨施矣”,主张社会治理应遵循自然规律,人道与天道相统一。以这两者为代表的道家思想,在中华文明发展中具有不可替代的影响。《管子》强调发展的重要性,指出“仓廪实则知礼节,衣食足则知荣辱”,阐述了经济基础与礼义廉耻之间的辩证关系,并对后世产生了重要影响。

“定于一”国家观的倡导,大一统思想成为中华文明的核心价值观。淮河发源于河南,流经安徽、江苏、山东等地,流域区域广阔。春秋战国时期,这里是楚国、吴国、齐国等诸侯国所在地,各种争夺不断,对水资源以及社会稳定的需求,进行统一管理成为现实的需要。公元前656年,齐国、楚国订立盟约,管仲为解决水利纠纷,提出了“毋曲堤”等4项禁令。5年后,齐桓公在今河南民权县与诸侯会盟,提出“毋障谷”“毋曲防”等条款,目的是防止各诸侯国堵塞河道、以邻为壑、以水为兵。从对流域水利统一管理的需要,进一步发展到追求国家统一,维护社会稳定。管仲首倡国家主义,“其继起者率以建国问题为第一目的……中国民族所以能立国数千年,保持固有之文明而不失坠者,诸贤与有劳焉”(梁启超:《论中国学术思想变迁之大势》,第33—34页)。“定于一”国家观的倡导,源于解决现实问题的需要,进而推动了国家的统一。大一统成为中华文明的核心价值观。

中华文明具有突出的创新性,从根本上决定了中华民族守正不守旧、尊古不复古的进取精神,决定了中华民族不惧新挑战、勇于接受新事物的无畏品格。淮河流域是中华文明产生及融合发展的重要区域,具有厚重的历史文化资源禀赋,应进行系统阐释,为中华民族现代文明建设作出新贡献。

吴春梅 魏国锋 张睿祥

建好阵地,让农家书屋“强起来”。棠树乡把“完善公共阅读设施建设”列入为民办实事项目,完善拓展公共阅读阵地建设。近年来,棠树乡建成并开放高标准农家书屋16个,完成10家农家书屋提档升级改造,实现全乡农家书屋在16个行政村全覆盖。坚持资源融合,推动小乡书房、农家书屋与新时代文明实践站建设同步运营,实现各类载体平台共建共享、融合发展。更加注重数字化赋能,用好农家书屋平台的资源优势,推动全民阅读提质升级。让广大群众真正实现“随时随地、可听可看”的阅读体验。

办好活动,让农家书屋“响起来”。坚持品牌培育,依托“世界读书日”、“红色故事”等阅读品牌,棠树乡精心开展“农家书屋主题阅读”、“全民阅读春风行动”等特色活动16余场次,阅读受益人达5000人次,不断增强农家书屋的吸引力和影响力。

抓好服务,让农家书屋“活起来”。棠树乡坚持以优质的阅读服务供给满足基层群众的阅读需求,统筹协调乡司法、乡共青团、乡妇联、乡新时代文明实践所等各相关单位,实施普法阅读、亲子阅读、科普阅读、助残阅读等个性化、分众化阅读服务项目,切实把阅读推广融入听戏、观影、看剧等农民的日常生活。

下一步,棠树乡将以农家书屋为主阵地,以新时代文明实践志愿服务为主要力量,常态化开展接地气的系列阅读活动,把全民阅读活动不断引向深入、推向基层。(王韬)

为了丰富群众文化生活,日前,柏林乡石岗村新时代文明实践站、农家书屋开展公益电影放映活动。连续三场放映,在初夏的夜晚给群众送来了凉爽的精神食粮。

在石岗村新时代文明实践广场,电影还没有开始,老人和小孩早早找好了位置,不一会,就有50多人来到现场,欢声笑语充满广场上空。

电影结束时,观众曹述祥笑着说:“这样的露天电影好呀,增强了我们老百姓之间的交流,还有年轻人看看电影比在家看手机好多了,希望类似的活动多多开展”。

下一步,柏林乡将进一步发挥村新时代文明实践站、农家书屋等阵地作用,不断开展健康轻松的文化娱乐活动,提升农民的生活质量,为构建和谐美丽的家园作出应有的努力。(许海霞)

5月23日下午,河棚镇第三届广场舞大赛暨县广场舞比赛选拔赛在河棚镇新时代文明实践广场举行。来自全镇9个村1个街道的10支广场舞代表队,共计129名选手参加了比赛。

为弘扬中华优秀传统婚俗文化,推进舒城县省级婚俗改革试点工作,倡导婚事新办、喜事简办,弘扬社会主义文明新风。5月20日上午,我县举办“舒城红·情定万佛湖”集体婚礼。省民政厅党组成员、副厅长高光权,市民政局党组书记、局长朱健,县领导王万喜、杜世忠、倪敬云、李家响、朱传旭等出席活动。

省民政厅党组成员、副厅长高光权宣布活动正式开始。

活动开始前,县委常委、统战部长、宣传部长倪敬云致辞。倪敬云指出,作为安徽省第三批婚俗改革实验区,我县将开展为期三年的婚俗改革试点工作。治理高价彩礼、低俗婚闹等婚俗陋习,旗帜鲜明地倡导简约适度婚俗文化,让文明健康婚俗风尚成为时代主流。他希望全县广大青年争做新时代新风尚的倡导者、传播者和实践者,让婚事新办、喜事简办的婚俗新风俗在我县蔚然成风。

在现场领导以及亲人、游客的共同见证下,62对新人完成了一场明制集体婚礼。他们由执事带领,进行了亲迎却扇、互换信物、三拜、结发礼、合卺酒等环节,现场洋溢着浓浓的喜庆氛围。

活动中,金婚夫妇、银婚夫妇代表分享了他们的爱情故事,祝福新人们新婚快乐、永结同心。

活动现场,新人代表宣读了《抵制高价婚礼 倡导婚俗新风》倡议书,倡导广大青年树立正确的婚恋观,让婚姻始于爱,婚礼归于“礼”。

仪式结束后,参加活动的领导向新人们颁发了象征爱情与承诺的集体婚礼纪念证书并与大家合影留念。

央视网消息(新闻联播):中央宣传部牵头组织的“文化中国行”主题宣传活动今天(4月19日)在江苏省苏州博物馆正式启动。此次主题宣传活动聚焦中华优秀传统文化传承发展,将围绕文物古迹发现、名城名镇古村古街保护、文化旅游发展、非遗保护传承、文明交流互鉴等内容,设置“考古中国”“探访中国”“游历中国”“非遗中国”“开放中国”等重点篇章,多维度立体式报道各地各部门贯彻落实习近平文化思想、推动文化传承发展的生动实践和创新经验,反映新时代人民群众高品质文化生活和美好精神追求,挖掘中华优秀传统文化具有当代价值的文化精髓和具有世界意义的精神标识,展示我国丰富的历史文化遗产和中国道路的深厚文化底蕴。

[详情]梁思成坐在石凳之上,手搭拐杖,微微抬头,凝视着眼前的摩崖造像。

这是一张拍摄于84年前的照片。1940年1月,38岁的梁思成与中国营造学社的同仁们来到中国西南调查古建筑。他们发现了这些遗落在大足北山荒野中的石刻。梁思成在石刻前的身影,被同行人拍下,成为大足石刻最早的影像记录之一。

7年后,梁思成在一次国际学术研讨会上介绍了此次调查成果。这是国际学术界第一个关于大足石刻的报告。

此后,随着考古研究深入,大足境内先后发现上百处、共5万余尊摩崖造像,大足石刻的历史轮廓也逐渐清晰:始建于初唐,至两宋达鼎盛,集儒、释、道三教造像之大成,以北山、宝顶山、南山、石门山、石篆山5处石窟最具特色,代表了公元9世纪至13世纪世界石窟艺术的最高水平。

3月27日,游客在大足石刻景区参观。新华社记者 张子彧 摄

1952年,大足石刻文物保护机构成立,开始系统科学保护大足石刻。当年,北山石刻保护长廊启动建设,北山石刻上方加盖了挡雨的顶棚;1961年,北山、宝顶山摩崖造像成为第一批全国重点文物保护单位;1999年,大足石刻被列入《世界遗产名录》;2015年,全国石质文物保护一号工程——大足石刻千手观音造像抢救性保护工程竣工;2019年,《大足石刻全集》出版,填补了国内石窟寺编写出版大型考古报告的空白……

一个个载入大足石刻史册的事件,见证着一代代文物保护和研究工作者“择一事、终一生”。他们守护“国宝”文物的身影,几十年来从未远去。

近90岁高龄的郭相颖,也曾在梁思成注视的造像前留下身影。1974年,在大足县文管所工作的郭相颖来到北山守护石刻。上山参观的游客少,十天半月不见人影,喜爱绘画的郭相颖,就一龛一窟描画佛像,为文物建档。历时十年,郭相颖完成了一幅20多米长的手绘画卷,画下了北山和宝顶山所有重要的石窟造像,成为大足石刻的珍贵历史存档和直观展示,助力大足石刻成功申遗。

郭相颖绘制的北山摩崖造像部位图。(大足石刻研究院供图)

如今,随着技术进步,借助三维测绘等数字技术,石窟本体信息、石窟依存环境和地形地貌等数据信息得以全方位精准采集,1万余尊大型造像有了数字档案,在虚拟世界获得了新生。

2022年7月首映的球幕电影,是活化利用大足石刻的另一个尝试。“除了多角度、全景式的体验,影片还让一些隐藏在深山中游客难以见到的石窟造像、一些被岁月侵蚀的石刻艺术,在影像中活了起来。”大足石刻研究院院长蒋思维说,电影中的绝大部分素材都源于大足石刻文物数字化复原成果。

观众在大足石刻游客中心观看球幕电影。(大足石刻研究院供图)

今年1月,大足石刻数字博物馆上线,首次实现了大足石刻数字化“云游”,参观者可在线上全景观赏大足石刻的众多精美造像,甚至比在现场看离得更近,看到更多细节。今年4月,大足石刻数字文旅体验上线试运行,以跨越时空、高度沉浸的体验方式,让历史与现实有机互动。

此刻,打开数字博物馆,进入“全景大足”中的北山石刻景区,屏幕中的场景开始转动,我们又看到了84年前的那张照片,展示在与当年拍摄点几乎相同的位置。既是今昔对比,也是致敬。