昨天下午,在参加十四届全国人大三次会议江苏代表团审议时,习近平总书记强调,科技创新和产业创新是发展新质生产力的基本路径。在今年的两会上,从DeepSeek到具身智能,一连串的科技新名词成了代表委员热议的话题。而在两会之外,从智能网联汽车到量子科技,从低空经济到人工智能,一系列新兴产业正在茁壮成长,新质生产力动能澎湃,其中创新引擎起到了关键作用。那么科技创新和产业创新怎样更好地融合?创新链和产业链怎样更好地对接呢?

3月5日,习近平总书记参加江苏代表团审议并发表重要讲话。在谈到发展新质生产力时习近平总书记指出,科技创新和产业创新,是发展新质生产力的基本路径,并强调了科技创新和产业创新相互融合的重要性,为发展新质生产力指明了方向。

全国人大代表 吴庆文:习近平总书记的重要讲话为我们推动高质量发展、加快培育新质生产力指明了方向、明确了路径、倍增了信心。我认为关键就是要坚持产业出题、科技答题,着力打造具有全球影响力的产业科技创新中心,坚决扛起“打头阵”的责任担当。

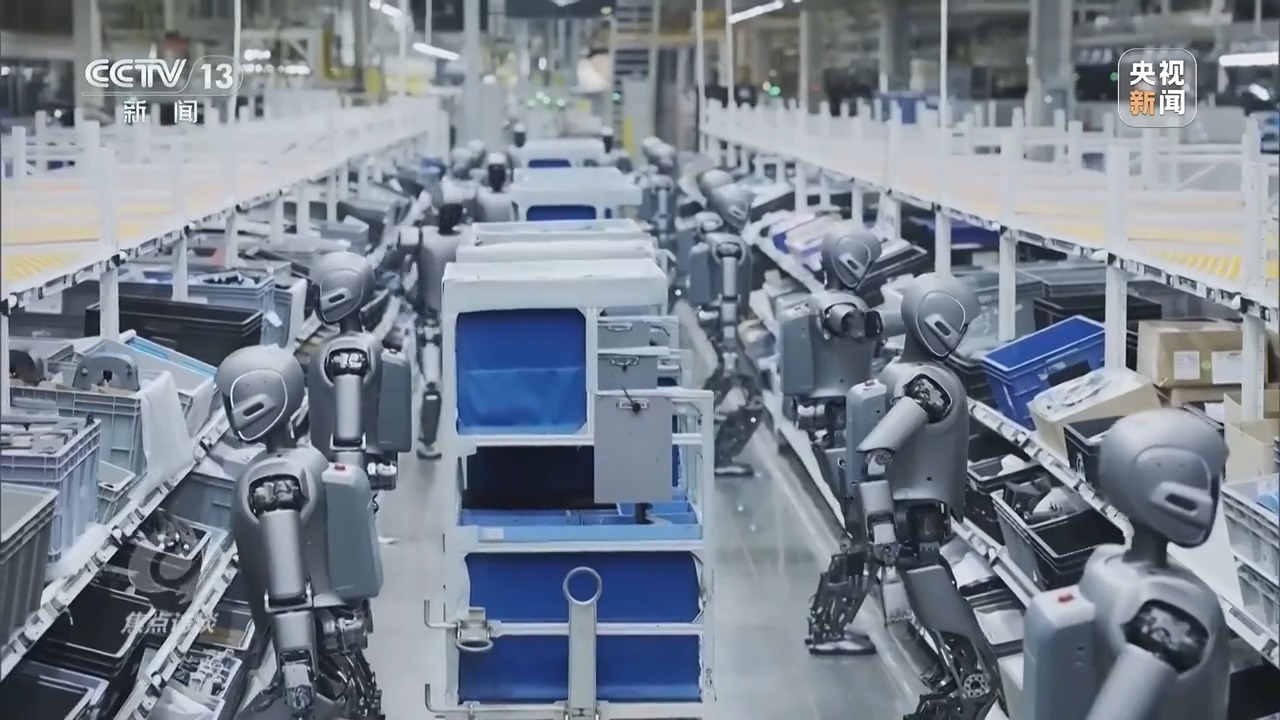

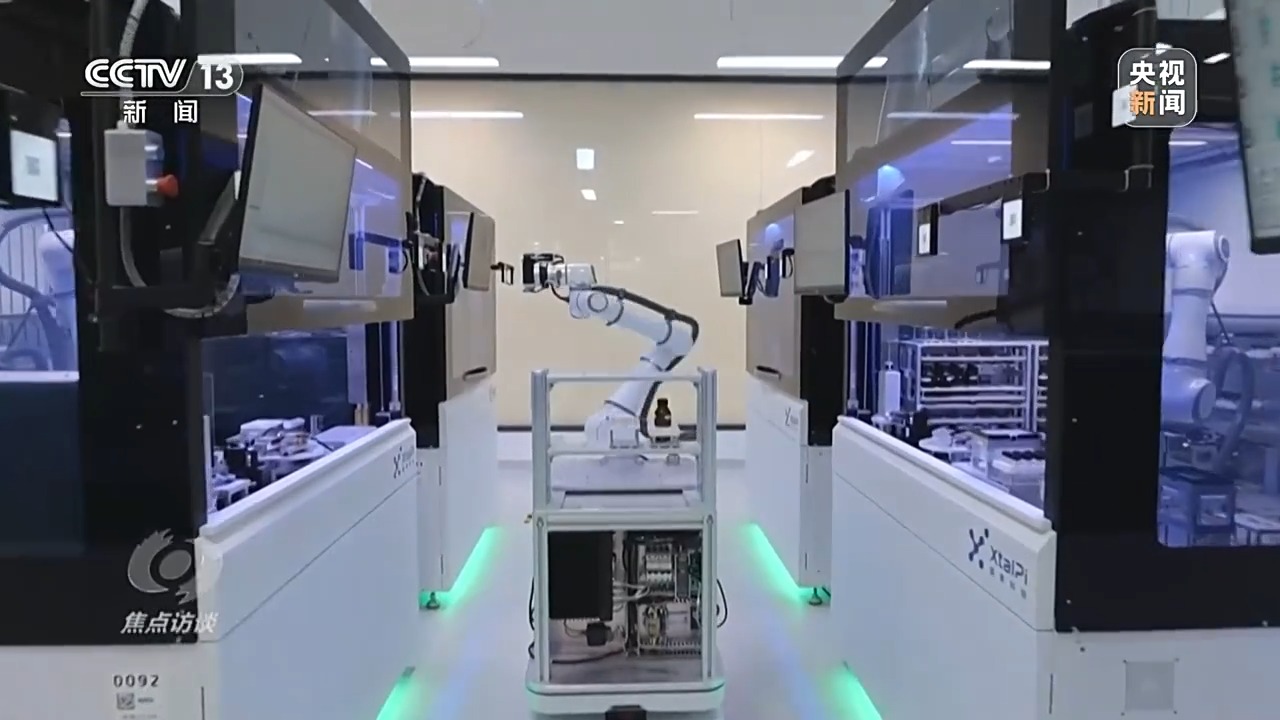

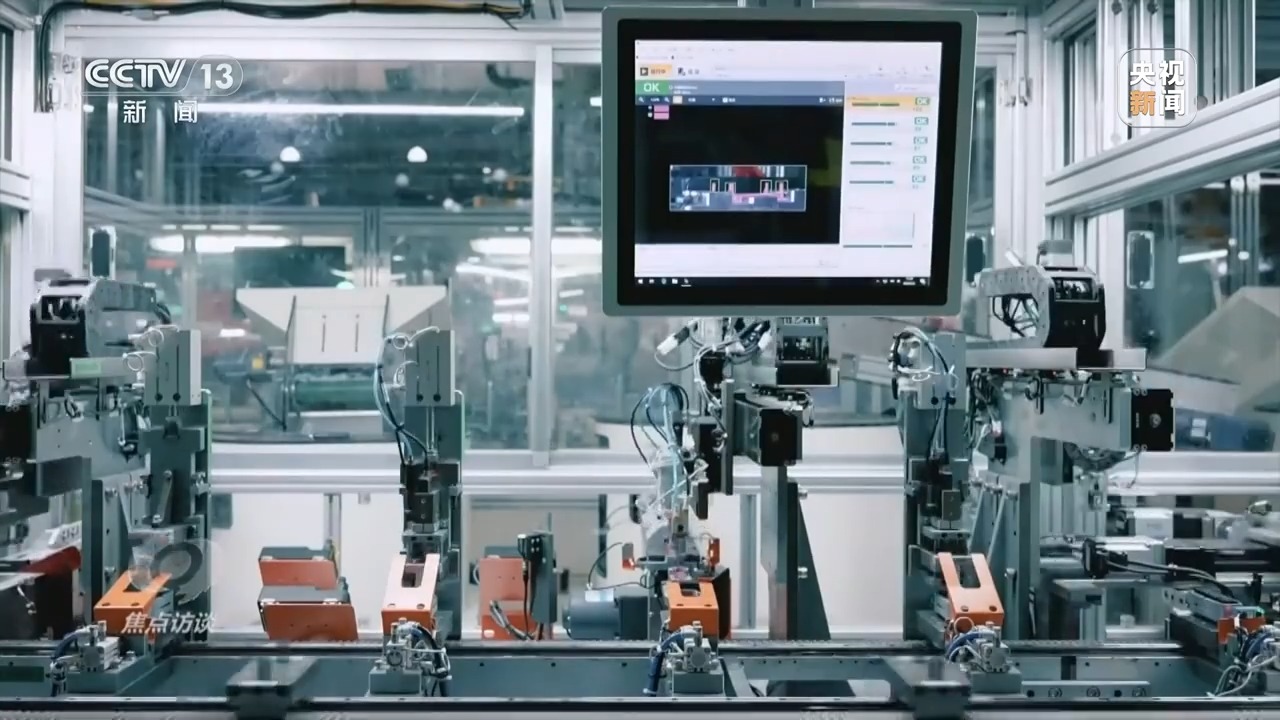

习近平总书记高度重视发展新质生产力,多次强调发展新质生产力是推动高质量发展的内在动力和重要着力点。在总书记的指引下,近年来我国在新质生产力方面取得显著成果,涵盖了智能制造、新能源、数字经济、生物技术、新材料、航空航天、绿色环保等领域,新产业、新业态、新应用加速迭代。许多代表委员对此深有感触。在今年两会首场“委员通道”上,中科院院士乔红介绍了人形机器人的科研应用情况。

全国政协委员、多模态AI系统实验室主任、中科院院士 乔红:我国机器人技术已经得到飞跃式的发展,和国际的先进水平的距离显著减少。近三年我国工业机器人的装载量达到全球的二分之一以上。

今年春晚,人形机器人“福兮”,身着花袄、手持花绢,火出了圈。这几天,“具身智能”“6G”成为两会上的热词,这些都是我国创新活力的一个缩影。回顾2024年,我国新兴产业加快发展,深入实施国家战略性新兴产业集群发展工程、“东数西算”工程、产业创新工程,2024年前11个月规上高技术制造业增加值同比增长9%,未来产业加快布局,支持人工智能、生物制造、未来能源、量子科技等领域新场景建设,截至2024年11月底,国家新兴产业创业投资带动募资2885.4亿元。

全国人大代表 潘教峰:其实我们高技术产业的产品增加值已经远远快于其他行业的增长,几乎是GDP增速的一倍多将近两倍。像集成电路、机器人等,它的增速是两位数以上的,这背后反映出新质生产力发展的效果。

如何发展新质生产力?

习近平总书记为我们指明了方向,提供了遵循,那就是要科技创新和产业创新,并且二者要相互融合。科技创新是产业创新的内生动力,产业创新是科技创新的价值实现。两者相互依存、相互促进,共同推动科技进步和产业发展。

新质生产力主要由技术革命性突破催生而成。科技创新能够催生新产业、新模式、新动能,是发展新质生产力的核心要素。习近平总书记指出,抓科技创新,要着眼建设现代化产业体系,教育、科技、人才一起抓,既多出科技成果,又把科技成果转化为实实在在的生产力。

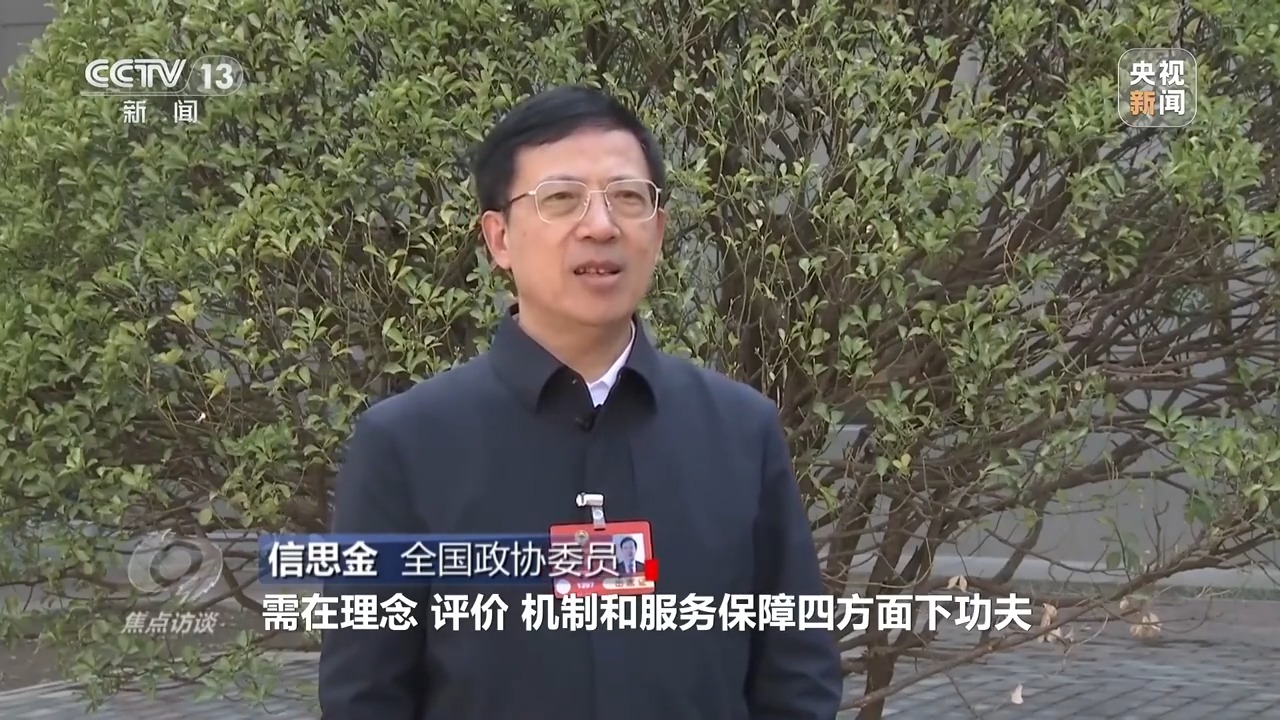

全国政协委员信思金长期致力于科技成果转化工作,他认为,高校科技成果转化水平直接影响着以科技创新引领新质生产力发展的效果。

全国政协委员 信思金:从高校角度讲,解决这一问题需在理念、评价、机制和服务保障四方面下功夫。要教育引导高校科技人员切实强化科技创新,以市场为导向,以企业为主体的理念,增强产业出题,高效答题的意识,扭转重论文轻应用、重研究轻转化的倾向,紧密结合产业创新需求,开展科学研究。

科技成果转化为现实生产力,表现形式为催生新产业、推动产业深度转型升级。总书记指出,抓产业创新,要守牢实体经济这个根基,坚持推动传统产业改造升级和开辟战略性新兴产业、未来产业新赛道并重。

来自山西的全国人大代表童明全所在的企业,曾经以煤炭这样的传统产业为主,近年来他们牢牢守住煤炭根基产业的同时,也不断推动产业改造升级和转型。

全国人大代表 童明全:我们在夯实传统煤炭产业的基础上,逐渐向新能源新材料产业转型,依托中科院物理所的技术,已经建成了钠离子电池正负极材料、电芯、电池包及钠离子电池储能柜全产业链。目前,我们正在推动高性能碳纤维在商用航天、低空经济等新兴领域的应用,促进传统产业转型,实现高质量发展。

而产业的革新除了传统产业改造升级以外,更不能忽视6G、生物制造、未来能源等未来产业的新赛道。

全国人大代表 张国强:一方面需要通过持续的技术创新驱动全链条研发升级;另一方面需要构建长期稳定的政策支持体系为产业成长壮大提供保障。

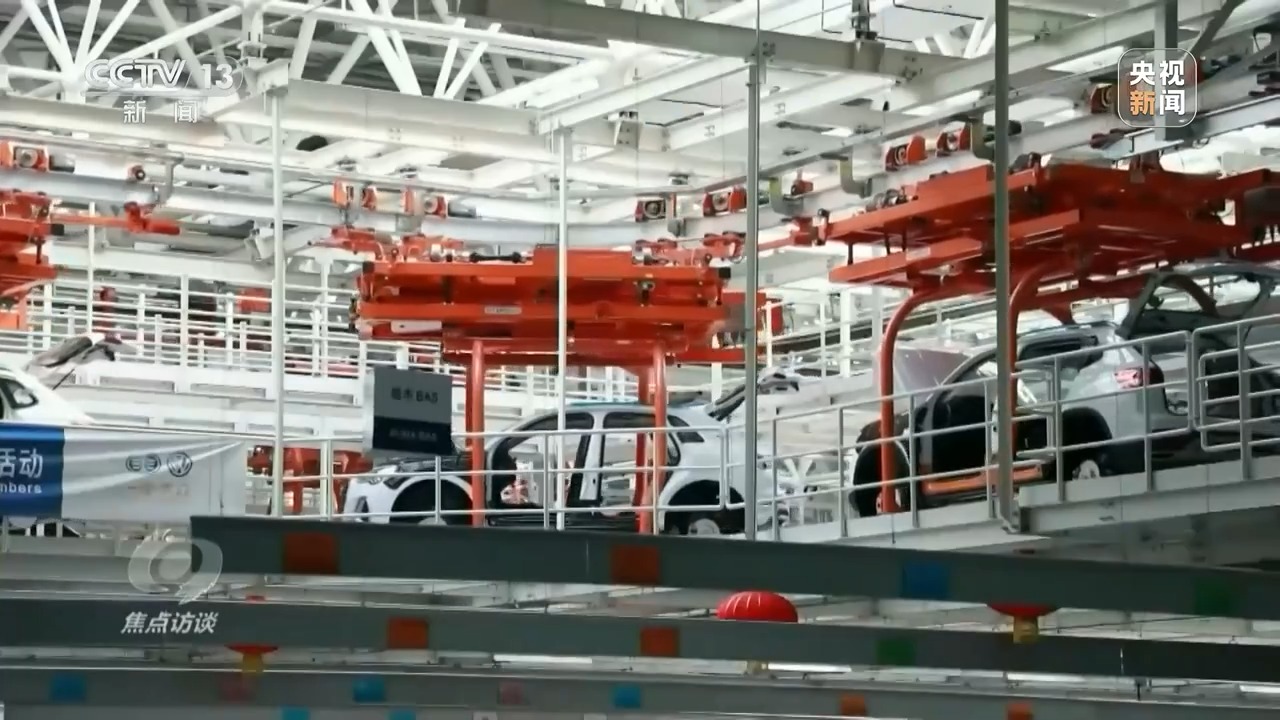

以科技创新推动产业创新,不仅能提升生产效率,优化资源配置,还可以促进产业升级。二者的相互融合才能形成新质生产力。我国的新三样:新能源汽车、锂电池和光伏产品以及其他等在新产业新赛道上走出一片天地的,无一不是科技创新和产业创新深度融合的结果。全国人大代表丁建宁对此深有体会。

全国人大代表 丁建宁:我国光伏产业起步较晚,发展最快,就是得益于科技创新与产业创新的深度融合。我们牵头成立了江苏省光伏科学与工程协同创新中心,集聚了高校、科研院所和龙头光伏企业,开展协同攻关,解决产业链面临的技术难题,通过科技创新,推动我国光伏产业技术实现了跨越发展。

如何抓科技创新和产业创新融合,习近平总书记指出了路径。他强调,要搭建平台、健全体制机制,强化企业创新主体地位,让创新链和产业链无缝对接。

全国人大代表 赵菁:只有聚焦产业发展重点领域和薄弱环节,推动产业链与创新链精准对接,才会把创新落到企业上、产业上,落在企业的发展上,让科技成果不断从实验室走向生产线,转化为新质生产力。

企业作为科技创新和产业创新的主体,其创新能力的提升至关重要。当前,我国部分企业在科技创新中存在主体意识较差、研发投入不足、创新能力薄弱等问题。总书记这次特别提到,要强化企业创新主体地位,让很多来自企业界代表得到了鼓舞,更感受到了责任。

全国人大代表刘庆峰一直致力于人工智能领域的发展,企业两年前建立的第一个国产的万卡算力集群就源于以企业为创新主体牵头推动的产学研合作创新。

新质生产力发展不是一蹴而就,总书记指明了道路和方向。与会代表委员们纷纷表示,要沿着发展方向,撸起袖子加油干,推动科技创新和产业创新进一步深度融合,向高质量发展迈进。

全国人大代表 徐晓:在产业赋能方面,支持大模型在工业领域、农业领域、服务业领域等方方面面的开发应用。在终端应用层面,大力发展智能网联汽车;另外在场景培育方面,低空经济、教育培训、医疗健康等各方面都要加快应用。

全国人大代表 悦国勇:下一步,要开展新技术新产品新场景大规模应用,利用大数据、人工智能等技术,畅通不同运输方式间的数据通道,建立多式联运公共信息平台,提高运输效率,降低物流成本。

全国人大代表 杜钧:企业是创新的主体,作为一线产业工人,我们将立足生产线,积极参与技术创新和项目攻关,在智能设备操作、工艺优化、技术协同中发挥桥梁作用,让实验室的创新成果在生产线上扎下根、结出果。

很多代表委员都提到,加快科技创新和产业创新,需要建立在更好的机制创新上。今天,大量颠覆性技术已经从实验室走向产业端,更多的新技术正在酝酿生成。我们正在见证一个充满未来感的新时代,也需要用更好的机制去匹配创新发展的需要,为人才和资源的流动聚合提供更好的平台和通道。把科技创新和产业创新真正融合起来,推动新质生产力盎然生长,我们才能抢得先机,赢得未来。

3月5日,习近平总书记参加他所在的十四届全国人大三次会议江苏代表团审议时,对江苏作为经济大省要挑大梁提出明确要求。其中,“在推动科技创新和产业创新融合上打头阵”排在首位。

科技创新和产业创新,是发展新质生产力的基本路径。习近平总书记从科技创新、产业创新、科技创新和产业创新融合三方面作出具体部署。《时政微观察》为你解读。

科技创新:坚持教育、科技、人才一起抓

科技创新靠人才,人才培养靠教育。教育、科技、人才一体化发展,是党的二十大报告提出的战略要求,也是党的二十届三中全会作出的重要部署。习近平总书记多次强调,要统筹实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,一体推进教育发展、科技创新、人才培养。

这次,总书记着眼建设现代化产业体系,提出要“坚持教育、科技、人才一起抓,既多出科技成果,又把科技成果转化为实实在在的生产力”。

我国拥有世界上规模最大的教育体系,全球创新指数排名上升至第11位,科技创新支撑高质量发展成效显著。这个春天,中国人工智能企业深度求索(DeepSeek)推出的国产大模型以“小成本办大事”的高性能惊艳全球,成为中国科技创新体系持续深化、科研技术加快落地的生动写照。宇树机器人走上春晚舞台,数字技术赋能的电影《哪吒之魔童闹海》屡破票房纪录……教育、科技、人才一体化协同发力,科技成果转化为现实生产力的生动案例屡见不鲜。

△在2025年总台央视春晚上,宇树科技的16个人形机器人与16名舞蹈演员协同共舞。

产业创新:传统产业和新兴产业并重

“发展新质生产力不是要忽视、放弃传统产业,要防止一哄而上、泡沫化,也不要搞一种模式。”去年全国两会上,习近平总书记辩证指出,“要根据本地的资源禀赋、产业基础、科研条件等,有选择地推动新产业、新模式、新动能发展,用新技术改造提升传统产业,积极促进产业高端化、智能化、绿色化。”

传统产业如何发展新质生产力,是总书记一直关注的课题。

今年1月在辽宁考察时,总书记对辽宁提出几方面工作要求,打头的就是“统筹传统产业转型升级和战略性新兴产业培育壮大,加快建设现代化产业体系”。“老企业同样可以高端化、智能化、绿色化。切不可把传统产业一概视为‘低端产业’、‘落后产业’一退了之,否则就可能导致新旧动能断档失速、加剧结构调整阵痛。”

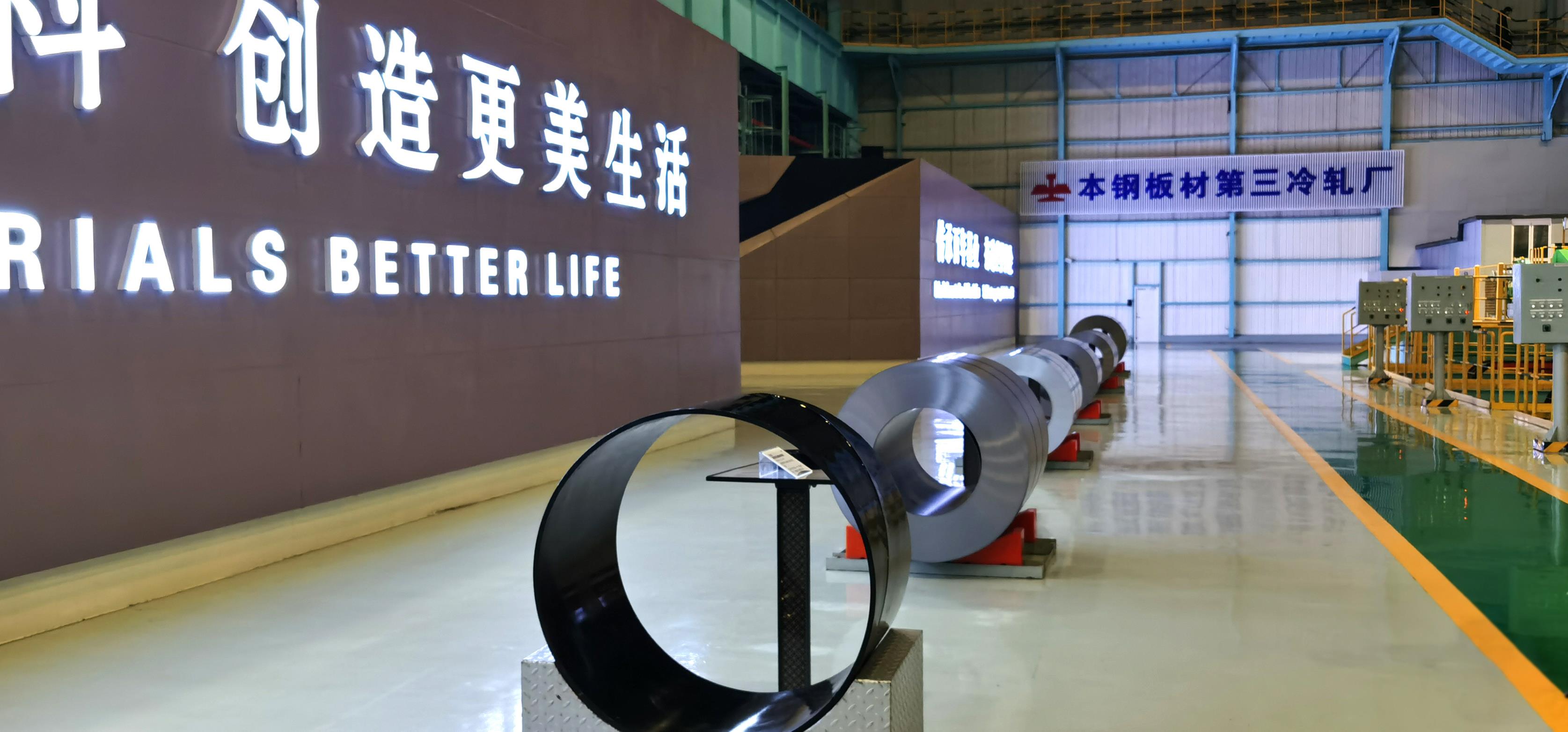

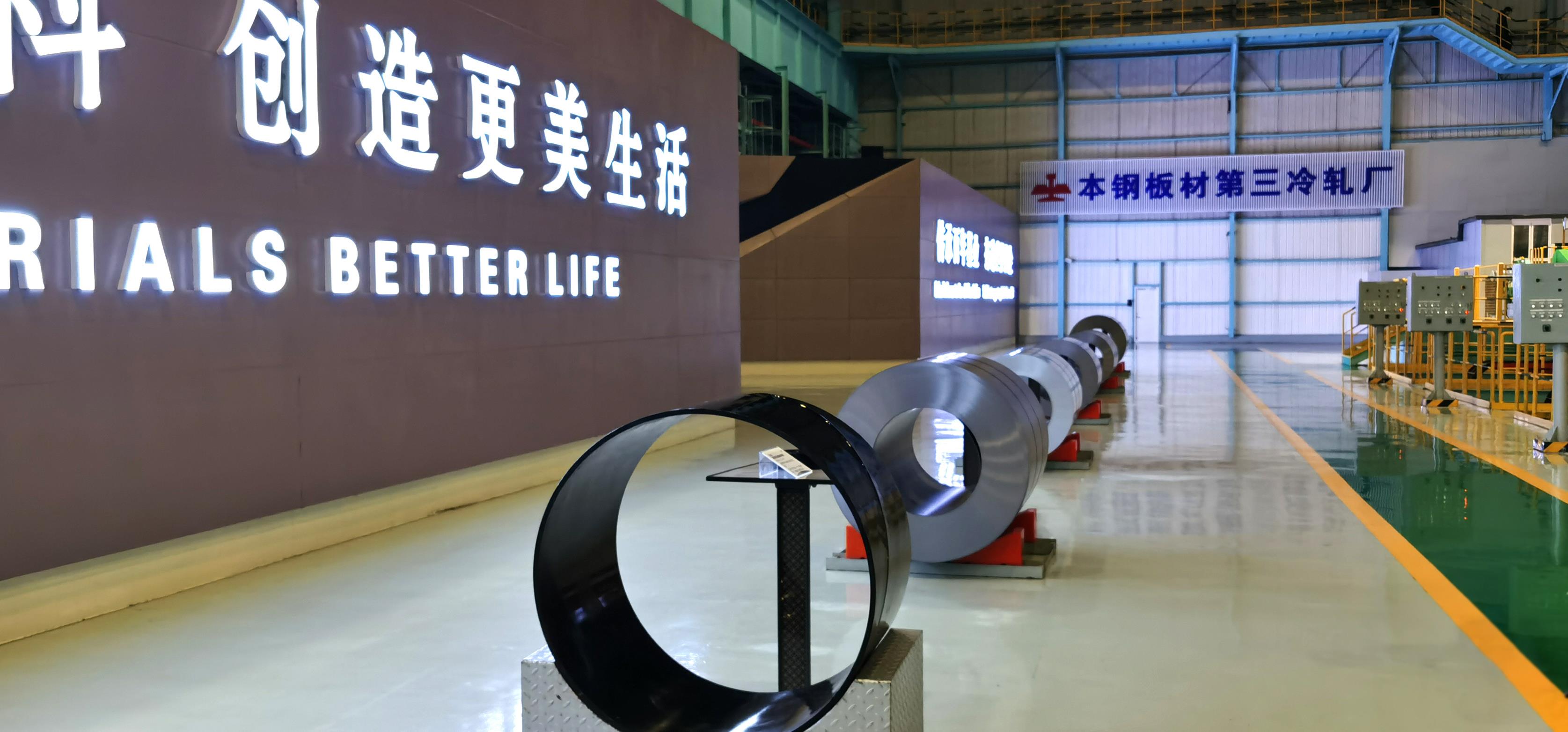

△辽宁本溪本钢板材冷轧总厂第三冷轧厂

这次在江苏代表团,习近平总书记明确指出:“抓产业创新,要守牢实体经济这个根基,坚持推动传统产业改造升级和开辟战略性新兴产业、未来产业新赛道并重。”

安徽合肥借助数字化技术,智能工厂、零碳工厂持续赋能家电、装备等传统产业深度转型;江西贵溪发挥“铜都”优势,新研发的电子级氧化铜粉等产品,打破长期依赖进口的局面;上海部署建设世界级人工智能产业生态;辽宁重点发展无人驾驶船舶、人形机器人产业……2025年以来,各地因地制宜落子布局,传统产业焕发新机,新兴产业也在拔节生长。

两者融合:让创新链和产业链无缝对接

科技创新是产业创新的引擎,产业创新是科技创新的舞台。二者融合的途径是营造良好的创新生态,强化企业创新主体地位,促进科技成果转化应用。

去年在安徽考察时,习近平总书记给出重要方法论:“工作中要善于抓‘两头’,一头抓具有重要影响的科技领军企业,支持其牵头组建创新联合体;另一头抓专精特新科技型中小企业,帮助其逐步发展壮大,形成‘乔木’参天、‘灌木’茁壮、‘苗木’葱郁的创新生态。”

今年在江苏代表团,总书记强调:“抓科技创新和产业创新融合,要搭建平台、健全体制机制,强化企业创新主体地位,让创新链和产业链无缝对接。”

当前,我国企业研发投入占全社会研发投入的75%以上,高新技术企业、科技型中小企业数量快速增长,企业的科技创新主体地位不断增强。

全球每10件家电专利中就有7件来自中国,培育出蛋白含量超过10%的玉米新品种,搭建起人形机器人大工厂,自主研发出人工心脏……这两天,代表通道、委员通道上传来一个个科技成果转化应用的好消息,成绩不易、令人振奋。

△2024年9月,安徽合肥,整齐停放的新能源汽车正在等待装车销往国内外市场。

2023年春天,习近平总书记参加十四届全国人大一次会议江苏代表团审议时,明确提出:“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。”一年之后,同样是在参加江苏代表团审议时,总书记对高质量发展作出进一步阐释:“要牢牢把握高质量发展这个首要任务,因地制宜发展新质生产力。”今年,总书记再次明晰发展新质生产力的基本路径。

连续三年同一场合,习近平总书记围绕高质量发展这一时代主题,不断明晰方向和路径。新时代中国的高质量发展之路,越走越宽阔,越走越坚定。

3月5日,习近平总书记参加他所在的十四届全国人大三次会议江苏代表团审议时,对江苏作为经济大省要挑大梁提出明确要求。其中,“在推动科技创新和产业创新融合上打头阵”排在首位。

科技创新和产业创新,是发展新质生产力的基本路径。习近平总书记从科技创新、产业创新、科技创新和产业创新融合三方面作出具体部署。《时政微观察》为你解读。

科技创新:坚持教育、科技、人才一起抓

科技创新靠人才,人才培养靠教育。教育、科技、人才一体化发展,是党的二十大报告提出的战略要求,也是党的二十届三中全会作出的重要部署。习近平总书记多次强调,要统筹实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,一体推进教育发展、科技创新、人才培养。

这次,总书记着眼建设现代化产业体系,提出要“坚持教育、科技、人才一起抓,既多出科技成果,又把科技成果转化为实实在在的生产力”。

我国拥有世界上规模最大的教育体系,全球创新指数排名上升至第11位,科技创新支撑高质量发展成效显著。这个春天,中国人工智能企业深度求索(DeepSeek)推出的国产大模型以“小成本办大事”的高性能惊艳全球,成为中国科技创新体系持续深化、科研技术加快落地的生动写照。宇树机器人走上春晚舞台,数字技术赋能的电影《哪吒之魔童闹海》屡破票房纪录……教育、科技、人才一体化协同发力,科技成果转化为现实生产力的生动案例屡见不鲜。

△在2025年总台央视春晚上,宇树科技的16个人形机器人与16名舞蹈演员协同共舞。

产业创新:传统产业和新兴产业并重

“发展新质生产力不是要忽视、放弃传统产业,要防止一哄而上、泡沫化,也不要搞一种模式。”去年全国两会上,习近平总书记辩证指出,“要根据本地的资源禀赋、产业基础、科研条件等,有选择地推动新产业、新模式、新动能发展,用新技术改造提升传统产业,积极促进产业高端化、智能化、绿色化。”

传统产业如何发展新质生产力,是总书记一直关注的课题。

今年1月在辽宁考察时,总书记对辽宁提出几方面工作要求,打头的就是“统筹传统产业转型升级和战略性新兴产业培育壮大,加快建设现代化产业体系”。“老企业同样可以高端化、智能化、绿色化。切不可把传统产业一概视为‘低端产业’、‘落后产业’一退了之,否则就可能导致新旧动能断档失速、加剧结构调整阵痛。”

△辽宁本溪本钢板材冷轧总厂第三冷轧厂

这次在江苏代表团,习近平总书记明确指出:“抓产业创新,要守牢实体经济这个根基,坚持推动传统产业改造升级和开辟战略性新兴产业、未来产业新赛道并重。”

安徽合肥借助数字化技术,智能工厂、零碳工厂持续赋能家电、装备等传统产业深度转型;江西贵溪发挥“铜都”优势,新研发的电子级氧化铜粉等产品,打破长期依赖进口的局面;上海部署建设世界级人工智能产业生态;辽宁重点发展无人驾驶船舶、人形机器人产业……2025年以来,各地因地制宜落子布局,传统产业焕发新机,新兴产业也在拔节生长。

两者融合:让创新链和产业链无缝对接

科技创新是产业创新的引擎,产业创新是科技创新的舞台。二者融合的途径是营造良好的创新生态,强化企业创新主体地位,促进科技成果转化应用。

去年在安徽考察时,习近平总书记给出重要方法论:“工作中要善于抓‘两头’,一头抓具有重要影响的科技领军企业,支持其牵头组建创新联合体;另一头抓专精特新科技型中小企业,帮助其逐步发展壮大,形成‘乔木’参天、‘灌木’茁壮、‘苗木’葱郁的创新生态。”

今年在江苏代表团,总书记强调:“抓科技创新和产业创新融合,要搭建平台、健全体制机制,强化企业创新主体地位,让创新链和产业链无缝对接。”

当前,我国企业研发投入占全社会研发投入的75%以上,高新技术企业、科技型中小企业数量快速增长,企业的科技创新主体地位不断增强。

全球每10件家电专利中就有7件来自中国,培育出蛋白含量超过10%的玉米新品种,搭建起人形机器人大工厂,自主研发出人工心脏……这两天,代表通道、委员通道上传来一个个科技成果转化应用的好消息,成绩不易、令人振奋。

△2024年9月,安徽合肥,整齐停放的新能源汽车正在等待装车销往国内外市场。

2023年春天,习近平总书记参加十四届全国人大一次会议江苏代表团审议时,明确提出:“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。”一年之后,同样是在参加江苏代表团审议时,总书记对高质量发展作出进一步阐释:“要牢牢把握高质量发展这个首要任务,因地制宜发展新质生产力。”今年,总书记再次明晰发展新质生产力的基本路径。

连续三年同一场合,习近平总书记围绕高质量发展这一时代主题,不断明晰方向和路径。新时代中国的高质量发展之路,越走越宽阔,越走越坚定。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平6日下午看望了参加全国政协十四届三次会议的民盟、民进、教育界委员,并参加联组会,听取意见和建议。

在“三八”国际劳动妇女节即将到来之际,习近平代表中共中央,向参加全国两会的女代表、女委员、女工作人员,向全国各族各界妇女,向香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区的女同胞和海外女侨胞,致以节日祝福和美好祝愿。

两会新华社快讯:6日下午,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平看望参加全国政协十四届三次会议的民盟、民进、教育界委员,并参加联组会,听取意见和建议。(记者林晖、丁小溪)

摄影:谢环驰 丁林

编辑:赖向东 张善臣 毕晓洋 李琰 虞东升

中新网3月6日电 题:习言道|经济大省挑大梁,怎么挑?

“经济大省要挑大梁。”

3月5日,习近平总书记参加十四届全国人大三次会议江苏代表团审议时这样强调。

打开中国经济版图,经济大省的重要性不难理解。

以2024年为例,从体量上看,广东、江苏、山东、浙江、四川、河南、湖北、福建、上海、湖南,这10个省份以占全国近两成的面积贡献了全国超六成的GDP。

从速度上看,2024年,上述经济十强省份中,有7个省份跑赢了全国5%的增速,其中江苏、湖北经济增长5.8%,并列第一。

2022年7月召开的中央政治局会议首次提出“经济大省要勇挑大梁”,此后,习近平总书记在不同场合多次就此作出部署。

2023年以来,总书记三次在全国两会期间参加江苏代表团审议,三次都强调了江苏“挑大梁”的责任。

“挑大梁”应该怎么挑?今次,习近平总书记强调了几个关键词。

打头阵

总书记特别谈到发展新质生产力的基本路径——科技创新和产业创新。

“既多出科技成果,又把科技成果转化为实实在在的生产力”“坚持推动传统产业改造升级和开辟战略性新兴产业、未来产业新赛道并重”“让创新链和产业链无缝对接”……

经济大省产业底子好、创新动力足,“在推动科技创新和产业创新融合上打头阵”,习近平总书记提出了明确要求。

勇争先

经济体量大,向前发展就需要更大的推动力。总书记要求,江苏要“在推进深层次改革和高水平开放上勇争先”。

去年,党的二十届三中全会提出要在5年内完成300多项重要改革举措,每一项都指向制约高质量发展的难点堵点,指向老百姓关切的“急难愁盼”。

怎么通过深化改革开放不断除障碍、增动能,经济大省必须敢于“吃螃蟹”、立榜样。

走在前

“在落实国家重大发展战略上走在前”,总书记对江苏提出的这一要求,对于经济大省有普遍意义。

谈到江苏的发展,总书记谈到了一系列国家战略,长三角一体化发展、长江经济带发展、京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设……

在本区域要主动作为,与外区域要协同联动,总书记强调了经济大省应有更大的担当。

作示范

“先富带后富,把后富的往前推一把”,习近平总书记曾这样解释共同富裕的内涵。

今次参加江苏代表团审议,总书记称,经济大省发展得快一些,理应在促进全体人民共同富裕上积极探索经验、发挥示范带动作用。

推进乡村全面振兴和城乡融合发展,加强基础性、普惠性、兜底性民生建设,增强基本公共服务均衡性可及性,等等,经济大省能力越大,责任就越大。

今年的政府工作报告提出,支持经济大省挑大梁,在要素保障、科技创新、改革开放先行先试等方面制定支持政策。

有了顶层设计,也有政策支撑,经济大省,有大作为。

|出品人:陈陆军

|总监制:张明新

|总策划:俞岚

|策划:吴庆才

|统筹:马学玲

|执笔:阚枫

|校对:孙静波

|视觉:司方

|中国新闻网“习言道”工作室出品

2022年4月11日,习近平总书记来到海南五指山市水满乡毛纳村调研,在村寨凉亭开了一场座谈会,同乡亲们拉起家常。

在今年全国两会现场,我们和曾经采访过的全国人大代表、水满乡党委书记林豪又相遇了……

策划:张晓松

统筹:邱红杰、马轶群

编导:武笛

编导组:张侨、朱高祥、张嘉琪、张爽、卢佳、周旋、赵玉和、夏天、王雯君

视觉:耿晓涵、包昱涵、张树志

摄制:武笛工作室 新华媒体创意工场

承 制

新华社国内部

新华网

新华通讯社出品

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平5日下午在参加他所在的十四届全国人大三次会议江苏代表团审议时强调,圆满实现“十四五”发展目标,经济大省要挑大梁。

江苏代表团审议认真 气氛活跃

代表分别就

加快绿色低碳转型发展

打造产业科技创新中心

推动转化医学建设

建设和美社区

推动传统产业发展

保护传承传统戏曲

等问题发言

打头阵 勇争先

走在前 作示范

代表们纷纷表示

要把握好挑大梁的着力点

为全国发展大局作出更大贡献

2013年以来,习近平总书记参加全国人大会议多个代表团审议,同代表交流、听人民心声、谋发展大计。总书记的殷殷嘱托,给代表们留下了温暖、深刻的记忆,成为他们履职奋斗的强大动力。

李连成家住河南省濮阳县庆祖镇西辛庄村,是一名连任多届的全国人大代表。2019年全国两会上,他用浓浓的乡音向习近平总书记道出了农民的“八个梦想”。

总书记微笑着说:“你今天讲的这些,恰恰是广大农民对幸福生活追求的要求……我们的宗旨就是为人民服务,围绕着人民群众对幸福美好生活的追求来实践。”

带着总书记的嘱托回到家乡,李连成扎扎实实履职尽责,带着村民们逐梦圆梦。从教育、医疗到产业发展,西辛庄村发展步伐不断加快。如今,在广袤的中华大地上,农民们的梦想正在一个个实现。

董彩云是连任两届的全国人大代表。2019年全国两会上,董彩云告诉总书记,她的家乡缺乏一条连接外部的高速公路,孩子们去周边上学要坐一天车。

发言结束,总书记指出:“各部委同志都在,要积极吸收采纳代表建议”。会后,董彩云正式向大会议案组提出书面建议。当年5月,临大高速开工建设。

几年来,董彩云一次次来到建设工地,一次次走进学校课堂,走访形成数十条建议。如今,临夏州乃至周边地区的乡村教育面貌正不断改变,为当地乡村振兴的未来厚植着更多美好的可能。

“80后”全国人大代表魏巧是一名土壤学硕士。8年前,她辞去大城市的科研工作回到家乡,致力于科技种田。2023年全国两会期间,魏巧向习近平总书记讲述了自己的选择和故事。

总书记听后表示:“像魏巧这样的同志到农村去,很好!”随后,他进一步要求江苏在“推进农业现代化上走在前”,建设农业强、农村美、农民富的新时代鱼米之乡。

回乡后,魏巧带领团队进一步探索数字化种植,大幅降低了农民劳动强度,亩产和亩均效益明显提升。如今,越来越多“新农人”投身广大农村,在希望的田野上成为“兴农人”。

从东部到西部,从田间到学堂,李连成、董彩云和魏巧,用脚步与实干架起一座座“连心桥”。他们的故事,是全国人大代表履职的缩影。

奋进新征程,建功新时代。近3000名全国人大代表肩负人民重托,发扬民主、履职尽责,必将为强国建设、民族复兴伟业凝心聚力、增光添彩!

策划:孙志平

监制:张平锋

统筹:李姝莛

编导:阮帅

记者:许杨、李亚光、郭刚、马莎、林凯、刘宇轩、杨金鑫

配音:王帅龙

新华社音视频部制作

3月5日,十四届全国人大三次会议开幕。当天下午,习近平总书记来到他所在的江苏代表团参加审议。

2023年1月,总书记在江苏当选第十四届全国人大代表。前两次到江苏代表团,他分别强调了牢牢把握高质量发展这个首要任务、因地制宜发展新质生产力。今年在江苏团,总书记传递了哪些重要信息?《时政新闻眼》两会特刊为你解读。

△视频:习近平参加江苏代表团审议

01

6位代表发言 带来春天的讯息

党的十八大以来,习近平总书记先后6次赴江苏,全国两会期间多次到江苏团参加审议,对江苏的关注“始终是进行时”。

△江苏代表团全体会议开始之前的会场。(总台央视记者范一鸣拍摄)

3月5日,恰逢惊蛰,暖意涌动。人民大会堂东大厅内,总书记同江苏团代表面对面交流。6位代表现场发言。

总书记始终关注江苏的绿色发展。2023年在参加江苏团审议时,总书记曾问起太湖治理情况:“太湖好一点了吗?”“没有蓝藻了吧?”作为今年首个发言的代表,来自无锡的赵建军代表向总书记汇报了当地如何以绿色低碳转型唱响新时代“太湖美”。

△赵建军代表。(总台央广记者刘会民拍摄)

“江苏要在科技创新上率先取得新突破,打造全国重要的产业科技创新高地。”这是总书记对江苏提出的要求。徐光辉代表在会上向总书记介绍了江苏打造产业科技创新中心等情况。

△徐光辉代表。(总台央广记者潘毅拍摄)

当天上午,在今年首场“代表通道”上,南京市第一医院副院长张俊杰以“动心”为关键词,谈到解决患者就医的难点痛点。在和总书记面对面交流时,这位来自心血管疾病诊疗一线的代表重点谈起推动转化医学建设的话题。

△张俊杰代表。(总台央视记者姚瑶拍摄)

社区虽小,却连着千家万户。来自社区一线的李肖娜代表,结合社区治理实践,向总书记讲述了“用真心换民心,建设和美家园”的故事。

△李肖娜代表。(总台央视记者姚瑶拍摄)

去年总书记在参加江苏团审议时,特别强调用新技术改造提升传统产业,积极促进产业高端化、智能化、绿色化。这次见到总书记,缪汉根代表结合实例介绍了推动传统产业发展的成果。

△缪汉根代表。(总台央广记者马喆拍摄)

2023年7月,总书记在江苏考察时,要求江苏加强优秀传统文化的保护传承和创新发展。当天最后一名发言的柯军代表是一名昆曲表演艺术家,他分享了让传统戏曲在新时代焕发光彩的体会。

△柯军代表。(总台央视记者杨紫童拍摄)

02

总书记再次强调“经济大省要挑大梁”

在认真听取代表发言后,习近平总书记作了发言。他强调,圆满实现“十四五”发展目标,经济大省要挑大梁。

前两次到江苏代表团,总书记都提到了“挑大梁”这个关键词。去年在江苏团,总书记鲜明指出,“在好几次中央政治局会议上,我谈到经济发展,都点到广东、江苏等经济大省,我说你们不扛这个大梁,国家现代化是无法实现的。你们举足轻重,不可替代。”

△3月5日下午,江苏代表团乘车前往人民大会堂。(总台江苏总站记者黄成拍摄)

去年以来,总书记多次在重要会议上强调“经济大省挑大梁”。

去年9月26日召开的中央政治局会议指出,要支持经济大省挑大梁,更好发挥带动和支柱作用。年底的中央经济工作会议强调,支持经济大省挑大梁,鼓励其他地区因地制宜、各展所长。

△江苏代表团抵达人民大会堂。(江苏省广播电视总台记者张正拍摄)

这次到江苏代表团,总书记说,希望江苏落实好挑大梁的责任,努力取得新的更大成绩。

经济大省如何挑大梁?总书记强调,江苏要把握好挑大梁的着力点。

03

“打头阵”“勇争先”

当天,习近平总书记强调了4个着力点。前两个着力点,分别是在推动科技创新和产业创新融合上打头阵,在推进深层次改革和高水平开放上勇争先。

先看“打头阵”。经济大省挑大梁,离不开发展新质生产力。去年在江苏代表团,总书记作出“因地制宜发展新质生产力”的重要部署,并强调加强科技创新和产业创新深度融合。

这次在江苏代表团,总书记指出,科技创新和产业创新,是发展新质生产力的基本路径。如何抓科技创新,如何抓产业创新,如何抓科技创新和产业创新融合?总书记作出科学指引。

△代表们陆续抵达人民大会堂。(总台央视记者周倜拍摄)

以抓产业创新为例。前不久在听取吉林省委和省政府工作汇报时,总书记曾指出,要守牢实体经济这个根基,统筹推动传统产业转型、优势产业壮大和新质生产力培育。

这次在江苏代表团,总书记再次强调,抓产业创新,要守牢实体经济这个根基,坚持推动传统产业改造升级和开辟战略性新兴产业、未来产业新赛道并重。

△江苏代表团审议现场。(总台央视记者程铖拍摄)

再说“勇争先”。经济体量大,向前发展就需要更大的推动力。总书记指出,江苏要先行先试、内外兼修,通过深化改革开放不断除障碍、增动能。从深化要素市场化配置改革,到稳步扩大制度型开放,总书记提出明确要求。

半个月前召开的民营企业座谈会广受关注。总书记在会上指出,新时代新征程民营经济发展前景广阔、大有可为,广大民营企业和民营企业家大显身手正当其时,为促进民营经济健康发展、高质量发展注入了强劲动力。

2024年,江苏全省民营经济占GDP比重近60%。在江苏代表团,总书记指出,要全面落实民营企业座谈会精神,一视同仁对待各种所有制企业,持续优化营商环境。

△人民大会堂。(总台央视记者范凯拍摄)

04

“走在前”“作示范”

经济大省,除了有大体量,还应有大担当。

在江苏代表团,习近平总书记指出江苏要把握好挑大梁的另两个着力点,分别是在落实国家重大发展战略上走在前,在促进全体人民共同富裕上作示范。

△人民大会堂。(总台央视记者魏帮军拍摄)

如何“走在前”?江苏处于长三角、长江经济带交汇区域和对外开放前沿。去年在江苏代表团,总书记就强调江苏要全面融入和服务长江经济带发展和长三角一体化发展战略,“更好发挥经济大省对区域乃至全国发展的辐射带动力”。

今年在江苏团,总书记指出,江苏要在长三角一体化发展和长江经济带发展等发展战略中主动作为、协同联动。要加强与京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设等战略的对接,深度融入高质量共建“一带一路”,做好援藏援疆等对口帮扶工作。

△审议现场气氛活跃。(总台央视记者郭鸿拍摄)

怎样“作示范”?2014年,总书记在考察时寄语江苏,努力建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江苏。“强富美高”当中,“富”是重要内容。

这次在江苏代表团,总书记指出,经济大省发展得快一些,理应在促进全体人民共同富裕上积极探索经验、发挥示范带动作用。从推进乡村全面振兴和城乡融合发展,到增强基本公共服务均衡性可及性等,总书记提出明确要求。他叮嘱,特别是要抓好就业这个最基本的民生。

△代表们在大会堂东门外合影留念。(总台央视记者李增仁拍摄)

总书记最后强调,经济大省挑大梁,必须坚持党的全面领导,以高质量党建引领高质量发展。

勇挑大梁,重在实干。去年在江苏代表团,习近平总书记指出,“要继续巩固和增强经济回升向好态势,提振全社会发展信心,党员干部首先要坚定信心、真抓实干。要抓住一切有利时机,利用一切有利条件,看准了就抓紧干,把各方面的干劲带起来。”

经济大省要挑大梁,这不仅是面向江苏一省提出的要求,更是立足全国发展大局发出的召唤。